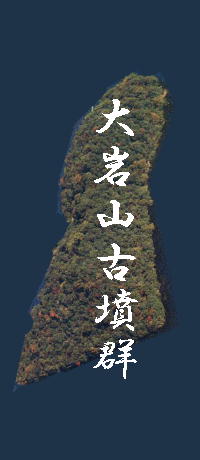

大岩山古墳群と発掘された大型銅鐸群

滋賀県野洲市 歴史倶楽部 第170回例会 11月6日(日)

Music: 煙が目にしみる

Music: 煙が目にしみる

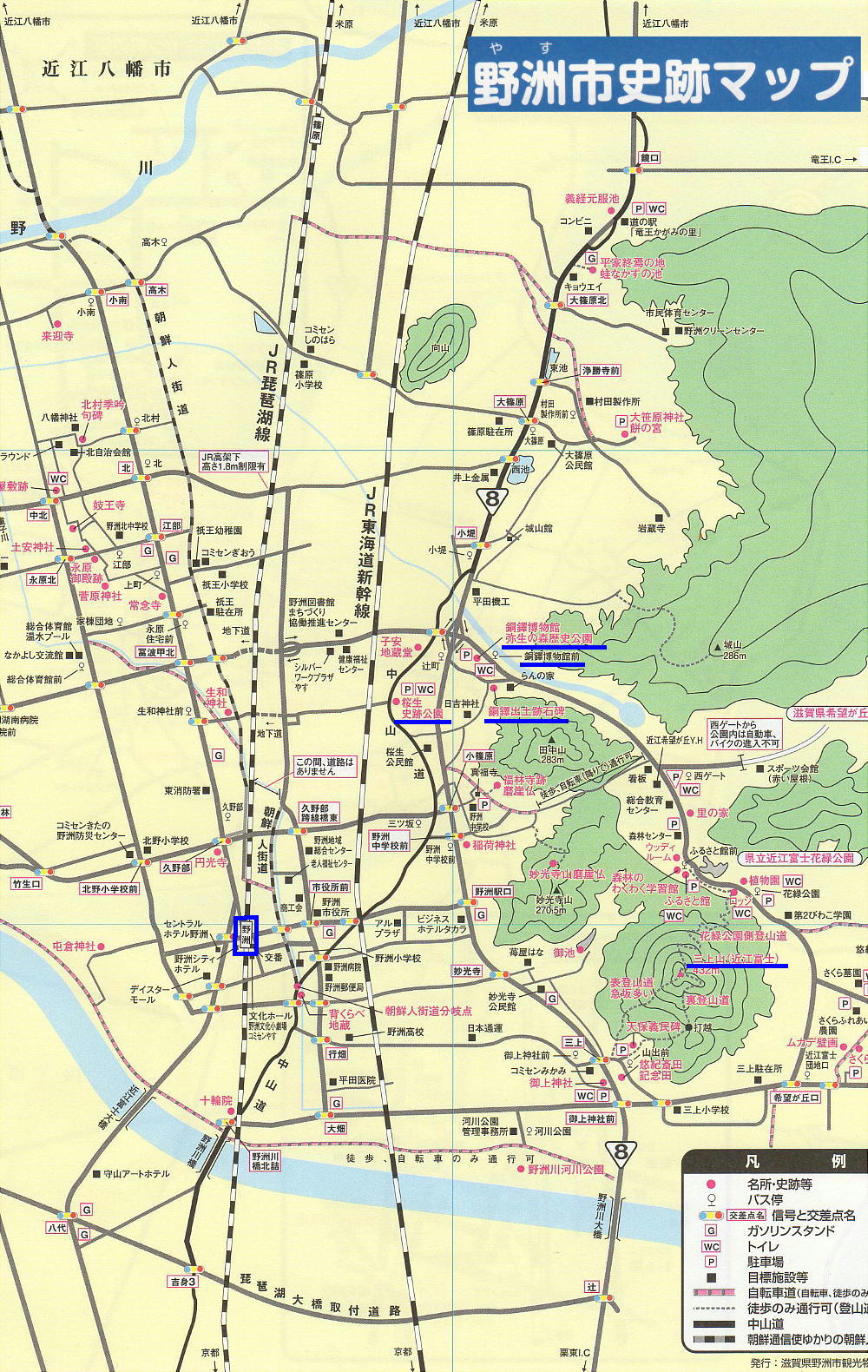

滋賀県野洲市に残る大岩山古墳群と、大岩山から発掘された大型銅鐸群 日 時 : 11月6日(日曜) 集 合 : JR東海道線(琵琶湖線)「野洲駅」AM9:15 出 発 : AM 9:30 同駅南口より、 ○「希望が丘西ゲート(花緑公園)」「村田製作所」行き、 「銅鐸博物館前」下車 持 参 : 弁当・水筒・替え着・雨具・その他 行 程 : バスにて銅鐸博物館・弥生の森へ行き、博物館見学後、弥生の森にて古墳見学後昼食。その後、野洲市内古墳群見学 1.野洲市銅鐸博物館(野洲市歴史民俗資料館)・弥生の森 2.大岩山古墳群(桜生(さくらばさま)史跡公園) 3.大岩山銅鐸出土地 訪問可能か銅鐸博物館にて調査 概 要 : <銅鐸博物館> ■開館時間・休館日■ 開館時間 午前9時〜午後5時(ただし、入館は午後4時30分まで) 休 館 日 毎週月曜日・火曜日(祝日の場合は開館)祝日の翌日(土曜日・日曜日、 祝日は開館) 年末年始 12月28日〜1月4日 臨時休館(館内の燻蒸作業期間等)※平成23年は9月7日〜9日 *平成22年4月から火曜日も休館になりました。[平成22年4月〜平成24年3月の2年間のみ] ■入館料■ 大人200円 高校・大学生150円 小・中学生100円(ただし、20名以上の団体は各50円引き) ※市民は入館無料です。[平成22年4月から] ※企画展等により入館料を変更することがあります。 ※身体障害者手帳、療育手帳などの交付を受けている方と介護の方には入館料の減免があります。 ■交通案内■ *JR琵琶湖線「野洲駅」下車、野洲駅南口から近江鉄道バス ○「希望が丘西ゲート(花緑公園)」「村田製作所」行き、「銅鐸博物館前」下車すぐ、 または「辻町」下車(「銅鐸博物館前」を経由しない場合)徒歩5分。 ○「三井アウトレットパーク」行き、「辻町」下車徒歩5分。 ■駐車場■ ・大型バス5台・自家用車50台が無料で駐車できます。 ・身体障がい者用の駐車場も自家用車2台分あります。 ■その他■ ・車椅子用トイレは、博物館及び弥生の森歴史公園(体験工房1階)に。 ・館内見学の折には、貸し出し用の車椅子が2台あります。<大岩山古墳群> 名 前 : 大岩山古墳群 おおいわやまこふんぐん 形 : 古墳群 所在地 : 滋賀県野洲市辻町 駐車場 : あり(無料) 桜生史跡公園 交 通 : 徒歩 JR東海道本線「野洲駅」よりバス又はタクシー利用 概 要 : 国指定史跡。大岩山丘陵とその周辺に広がる3世紀〜7世紀に築かれた古墳群。野洲市小篠原、辻町、冨波甲・乙に所在する 古墳群。昭和16年に甲山・円山古墳が国の史跡指定を受け、昭和60年に冨波古墳、古冨波山古墳、大塚山古墳、亀塚古墳、 天王山古墳、宮山二号墳の6基が追加指定された。平成21年度には8基の古墳整備事業が完了し、大岩山丘陵から平地に所 在する古墳の実態が明らかになってきた。天王山古墳、円山古墳、甲山古墳が桜生(さくらばさま)史跡公園として整備され ている。 主な古墳: ・大塚山古墳 おおつかやまこふん 帆立貝式古墳 径約60mの円墳に2つの造出しを持つ帆立貝式古墳。墳丘の周囲を濠がめぐり、葺石、埴輪を備える。出土した埴輪のほとんどは円筒埴輪 で、その他に朝顔形、家形、鳥形、蓋形埴輪がある。5世紀前半頃の築造。

・甲山古墳 かぶとやまこふん 円墳 桜生史跡公園内 径30m以上の円墳。埋葬施設は片袖型の横穴式石室で、全長約14m。赤色顔料が塗布された凝灰岩製の刳抜式家形石棺が納められている。 石室内及び石棺内から玉類や武器・武具、馬具、須恵器などが出土。このうち、馬甲や金糸は出土例が少ない貴重なものである。6世紀前 半の築造。国指定史跡「大岩山古墳群」の1基である。

・円山古墳 まるやまこふん 円墳 桜生史跡公園内 径約30m、高さ約8mの円墳。墳丘に段は見られず、葺石、埴輪なども確認されていない。埋葬施設は片袖型の横穴式石室で、全長約10.8m。 凝灰岩製の刳貫式家形石棺と組合式家形石棺が納められている。出土品はガラス玉や武器・武具、馬具、装身具、飾金具など1万点近くに 上る。6世紀初頭の築造。国指定史跡。「大岩山古墳群」の1基である。

・天王山古墳 てんのうやまこふん 前方後円墳 桜生史跡公園内 全長約50mの前方後円墳。自然の地形を利用した古墳で、墳丘に段は無く、葺石、埴輪なども発見されていない。前方部で花崗岩製の横 穴式石室が発見されたが、出土遺物などは無い。後円部では埋葬施設は確認されていないが、土師器や須恵器などが出土している。5世 紀末〜6世紀前半頃の築造。国指定史跡「大岩山古墳群」の1基で、復元整備されている。 ・亀塚古墳 かめづかこふん 帆立貝式古墳 全長約35mの帆立貝式古墳。墳丘の周囲を濠がめぐり、埴輪が採取されている。埋葬施設、副葬品については不明。築造時期は5世紀後半 と推定。国指定史跡「大岩山古墳群」の1基である。

・冨波古墳 とばこふん 前方後方墳 全長約40mの前方後方墳。墳丘の周囲を濠がめぐっている。埴輪や葺石は見つかっていない。埋葬施設、副葬品については不明。周濠か ら土師器が出土している。築造時期は3世紀後半と推定。国指定史跡「大岩山古墳群」の1基で、復元整備されている。

・宮山2号墳 みややまにごうふん 円墳 銅鐸博物館となり 大岩山古墳群の1基で、径約15m、高さ4mの円墳。埋葬施設は横穴式石室で、全長約8m。内部に花崗岩製の組合式石棺が納められている。 出土品は金環や須恵器など。7世紀初頭の築造か。野洲市歴史民俗博物館(旧:銅鐸博物館)が隣接する。

・古冨波山古墳 ことばやまこふん 古墳形不明 現状喪失 <大岩山銅鐸出土地> 所在地: 野洲市大岩山 ・遺跡概要 大岩山銅鐸出土地は、神体山三上山(しんたいざんみかみやま)から続く大岩山麓に位置する。出土地点は、昭和38年に東海道新幹線 の建設に伴う土取りのため削り取られ消滅しているが、かつては、標高150m(比高差約70m)の丘陵が平野部に突き出るように伸びていた。 明治14年に偶然のきっかけにより14口(こう)の銅鐸が発見された。この中には高さ日本最大の銅鐸も含まれている。この時に見つかっ た銅鐸は世界各地に散逸(さんいつ)し、国内に9口(こう)、アメリカに3口、ドイツに1口が保管され、1口が行方不明になっている。 その後、昭和37年に少し離れた地点から10口の銅鐸が新たに発見された。この時に見つかった銅鐸は滋賀県の所有となり、一括して重 要文化財に指定されている。

発見時の状況 ・遺跡の特徴 大岩山からは合計24口の銅鐸が出土している。これらの銅鐸のうち、昭和37年発見の流水文銅鐸(りゅうすいもんどうたく)1口が、最 も高い尾根上に埋められ、同年発見の9口が約50m下がった斜面に、さらにここより北西に約40m下った地点に明治14年発見の14口が埋め られていた。銅鐸は、発見時の記録や付着した錆(さび)の様子から大中小3個の銅鐸を入れ子(いれこ)状態にして埋められていたよ うである。 いずれの銅鐸も新しい時代の特徴を示しており、2世紀後半から3世紀前半(弥生時代後期)のものである。これらの銅鐸は、大岩山前面の 平野に拠点を置いた首長(しゅちょう)が、周辺の村を統合して大きな村(クニ)を形成した時に、各村の宝である銅鐸を集め、治(お さ)めた村々を見渡す高台に埋納(まいのう)したとの考えもある。

今回の例会は小生、大失敗の巻である。前夜まで大雨だったので、参加も少なく私をいれて4人が参加予定だったのだが、あとの3人 (西本、橋爪、河内の各氏)には、翌朝大雨だったら中止しましょうと連絡を入れ、いずれにしてもAM7:00頃には連絡を入れる 手はずだった。深夜を過ぎても雨は降り止まず、「あ、こりゃ完全に中止やな」と寝酒を飲み過ぎてしまった。 翌朝目覚めたらAM9:00だったので、大慌てで西本さん、橋爪君にTELを入れた。携帯には二人からの着信、メールが何件も入 っていた。不手際を詫びたのだが、二人とも連絡がないので中止と判断していた。 その後、河内さんへ電話をすると、「あ、俺もうすぐ野洲駅に着くで!」と言う。昨日河内さんには中止の連絡をし忘れていたのだ。 てっきり三人には連絡をしたと思い込んで居たのである。さぁ、えらいこっちゃ。まだ家に居ると言うとさすがに河内さんも驚いてい たが、1時間半待ってくれという私の頼みを聞いてくれて、野洲駅で待っててくれた。目覚めて15分で家を飛び出し、幸い電車の接 続がよかったので、1時間20分で野洲駅に着いた。河内さんは「今日はわし一人かいな、思たで!」と笑った。 いやぁ、お三方には誠に申し訳無いことを致しました。平にご容赦。 という訳で、予定より1時間半遅れたが、一応予定していたルートは全て廻って野洲駅で「反省会」もきっちりこなした。とりあえず 例会が中止にはならなかったが、史上初の「二人だけ」の例会だった。猛反省。 (といいながら、実は次回の例会にも遅刻するのだが、それはまた次回に。)

JR野洲駅南口。辛抱強く待っててくれた河内さんにお詫びを言って、例会スタート。上右に見えている「村田製作所行き」のバスに 乗る予定だったが、時間が1時間近くあったのでまたタクシーで銅鐸博物館まで運んで貰う。(この写真は戻って来てからのもの。)

「弥生の杜&銅鐸博物館」の入口に、巨大な石の銅鐸が鎮座している。そのモニュメントの前で、付近を掃除していたおじさんに写し て貰う。このモニュメントは、地元の石材店から寄贈されたものだそうだ。

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 170回例会・大岩山古墳群

邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部/ 170回例会・大岩山古墳群