Music: ゴンドラの唄

Music: ゴンドラの唄崇道天皇陵 2008年3月16日(日)

圓照寺の参道脇から、裏山を通って「崇道天皇陵」へ行けるようになっている。ここから行くグループと参道表まで行くグループに分かれた。

裏山も、地蔵尊や歴代門跡やそれに使えたであろう多くの尼さん達の墓標がひしめいていた。この辺りからは鏡も出土している。おそ らく古墳があったのだろうと思われる。後水尾天皇の皇女がここに隠遁したのも、この地が古代から「奥津城」としてしられていたか らかもしれない。

<崇道天皇陵> 早良親王(さわらしんのう、天平勝宝2年(750年)? - 延暦4年9月28日(785年11月8日))は、奈良時代末期の皇族。 光仁天皇の皇子。母は高野新笠。桓武天皇、能登内親王の同母弟。母方が下級貴族であったために立太子は望まれておらず、761年 に出家して東大寺羂索院や大安寺東院に住み、親王禅師と呼ばれていた。781年、兄・桓武天皇の即位と同時に光仁天皇の勧めによ って還俗し、立太子。だが785年、造長岡宮使 藤原種継暗殺事件に連座して廃され、無実を訴えるため絶食して淡路国に配流の途 中、河内国高瀬橋付近で憤死した。 藤原種継暗殺に早良親王が関与していたかどうかは不明である。だが、東大寺の開山である良弁が死の間際に当時僧侶として東大寺に いた親王禅師(早良親王)に後事を託したとされること(『東大寺華厳別供縁起』)、また東大寺が親王の還俗後も寺の大事に関して は必ず親王に相談してから行っていたこと(実忠『東大寺権別当実忠二十九ヶ条』)などが伝えられている。種継が中心として行って いた長岡京造営の目的の1つには東大寺や大安寺などの南都寺院の影響力排除があったために、南都寺院とつながりが深い早良親王が 遷都の阻止を目的として種継暗殺を企てたという疑いをかけられたとする見方もある。 その後、桓武天皇の長男安殿親王(後の平城天皇)の発病や桓武天皇妃藤原乙牟漏の病死などが相次ぎ、それらは早良親王の祟りであ るとして幾度か鎮魂の儀式が執り行われた。800年、崇道天皇と追称され、大和国に移葬された。その場所は奈良市八嶋町の崇道天 皇陵に比定されている。またこの近くには親王を祀る社である八嶋神社があり、さらに北に数キロ離れた奈良町にある崇道天皇社、御 霊神社などでも親王は祭神として祀られている。その他にも近辺には親王を祀る寺社が点在している。

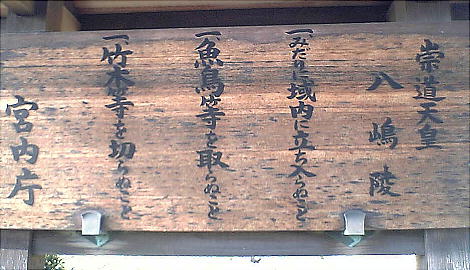

京都から淡路島に流された早良親王は、その死の間際に石を9個投げ、それらの石が落ちたところに、葬って欲しいと願ったそうであ る。その内8個の石が落ちたところがここ八島町だったと言う。淀川の高瀬橋付近で死亡したと言われているので、ここまで石が飛ん でくるわけもないが、八島町の「八」から出た話かもしれない。 崇道天皇八島山陵は、延喜式諸陵寮に「八島陵」として「崇道天皇、在大和国添上郡、兆域東西五町 南北四町 守戸二烟」・・・と あり、延喜年間には、すでにここに御陵があったようだ。

以下は、2005年に歴史倶楽部の例会で淡路島に行ったとき、「常隆寺・早良親王墓」を訪れたときの文章である。 早春の淡路島をゆく 常隆寺・早良親王墓 兵庫県淡路島 2005.2.27 桓武天皇の世、延暦四年(785)早良親王が皇位継承紛争の渦中に皇子で、そのため廃太子となり淡路に配流される途中逝去し、 遺骸のまま流された。当時、都では天変地異、悪疫蔓延、これらは親王の霊魂の祟りであるとして、その霊を鎮めるため、延暦十九 年七月(800)崇道天皇と追号、また延暦二十四年正月二十四日(805)桓武天皇は勅使を当山に派遣して勅願寺とし、七堂伽 藍を建立、本尊を安置し佛事信心を怠らず、故に当山は隆盛した。700年余後、永禄年中(1058)戦国時代の兵火により堂塔 僧坊残らず焼失したが、御本尊十一面千手観世音菩薩は焼失からまぬがれた。

<早良親王(さわらのみこ)> 生没年 750(天平勝宝2)〜785(延暦4) 光仁天皇の皇子。母は高野新笠。能登内親王・桓武天皇の同母弟。妻子がいたという記録はない。立太子以前親王禅師と称され、死 後崇道(すどう)天皇と尊称された。761(天平宝字5)年、11歳のとき出家し、東大寺等定僧都を師とし、羂索院に寄住。768 (神護景雲2)年、東大寺より大安寺東院に移住。770(宝亀1)年、21歳のとき登壇受戒。同年父白壁王が即位し(光仁天皇)、 以後親王禅師と呼ばれた。この頃東大寺運営の主導権を握ったとも言われ、宝亀2年には実忠に命じて大仏殿副柱を構立している。 781(天応1)年4月、兄山部親王が即位する(桓武天皇)と、皇太弟に立てられた。この時32歳。仏教界に重きを置き人望もあっ た早良親王を父光仁が推輓したものかという。同年4.14、藤原田麻呂が東宮傳大伴家持が春宮大夫、林稲麻呂が春宮亮となる。 一説に、この頃家持が集めた歌集が早良皇太子に献上され、後の万葉集勅撰の契機となったともいう。 延暦3年(784)、桓武帝は長岡へ都を遷した。ここで事件が起こった。785(延暦4)年9.23夜、長岡京造営工事を検分中の藤原種 継が賊に弓で射られ翌日死亡したのである。当時の朝廷は、新興貴族の藤原氏と、旧勢力の大伴家持(おおともやかもち)一族が反 目しており、また、皇室内も桓武天皇の子安殿(あて)親王と、光仁天皇(桓武天皇の父)の遺志で皇太子に立てられた早良親王と の、皇位継承の問題が微妙な時であった。種継の暗殺されたことを知って長岡に戻った桓武天皇は徹底的に追求。とり調べの結果、 家持・五百枝王・紀白麻呂・大伴継人・大伴永主・林稲麻呂らによる皇太子早良親王を担いだ謀反であると断定される。桓武天皇は、 反目勢力の大伴継人をはじめ、その関係者の数十人をわずか一日で処刑してしまった。

親王は乙訓寺(現長岡市今里)に幽閉され、淡路へ配流されることになった。親王は無実であることを訴え、自ら食を断った。そして 10日余りが経ち、宮内卿、石川恒守らが淡路へ移送する途中、高瀬橋頭(河内国、淀川の橋)で絶命した。恒守は、そのまま早良 親王の遺体を淡路へ運んで葬った。 異変が連続して起こったのは、それからである。桓武帝の妻の藤原旅子が死に、ついで母の高野新笠、皇后藤原乙牟漏が次々と他界。 さらに皇太子安殿の病気が長びいているのを占ったところ、皇位を廃された早良親王の祟りとでた。朝廷はさっそく諸陵頭調使王 (しょりょうかみずしおう)らを淡路国へ遺わし、奉謝を行った。連続する天変地異、天皇の周辺に連続して起こる近親者の死。早 良祟る、の思いは桓武帝をはじめ為政者たち共通の思いであった。延暦19年(800)7月、桓武帝はついに早良親王に「崇道天皇」 の尊号を贈り、遺骨を淡路から運び、墳墓を大和国添山郡八島陵に改葬した。そして更なる祟りを恐れ、平城京から遷都した「長岡 京」も、わずか10年間という短命の都となり、平安京が誕生する。 早良親王を廃したことは、おそらく桓武天皇にとって心の負担となり、さらに絶食して死に至らしめたという罪悪感は、その後の怨 霊騒ぎの素地を造っていたとも言える。桓武天皇の近親者に続く不幸に加え、延暦10年8月には、伊勢神宮の正殿などが盗賊に放火 されるという異変が起こっている。延暦11年には皇太子に立てた安殿親王が原因不明の重病に陥る。こうした凶事は早良の怨霊が祟 りを起こしていると陰陽師に言われ、天皇もそれを信じたのである。早良親王を乙訓寺に幽閉し死に至らしめたことは、桓武天皇に とって逃れられない罰を背負ったも同然であった。 延暦13年( 794)10月22日、都が平安京へ移されて、長岡京はわずか10年たらずの都としてその歴史の幕を閉じたが、早良親 王の怨霊が平安京遷都の要因の一つとなったことは今日ほぼ定説となっている。親王の怨霊に対する天皇の恐れは平安京に移った後 も治まらず延暦16年5月に僧侶二人を淡路に行かせ、墓前に金剛般若経を転読させている。さらに18年2月にも春宮亮大伴是成 (とうぐうのすけおおともこれなり)と、一人の僧を淡路島へ派遣し供養している。天皇の心の負担は想像以上のものであったのだ ろう。翌19年7月に早良親王に祟道(すどう)天皇の尊号を追贈。再び春宮亮を淡路に派遣して墓前に奉告させ“祟り”を避けよ うとしている。ここに一旦埋葬され、その後掘り返されて奈良へ運ばれた。 思えば桓武天皇は、怨霊の祟りから逃れるためにだけ生きたような一生を送っている。

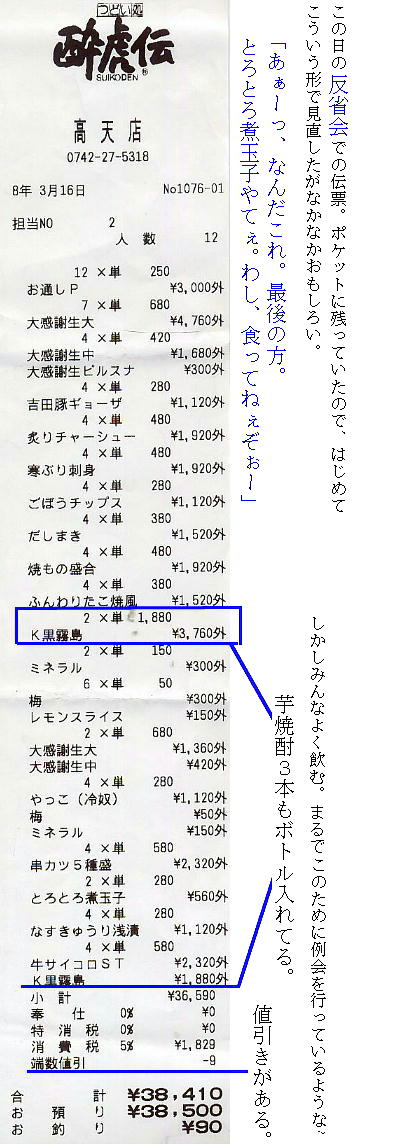

「上ツ道」をバスで奈良公園まで往く。奈良市内で反省会の後、JR組は奈良駅を目指してあるく。

9代開化天皇陵の前で、我々を写す郭公さん、と我々。私がへその前で構えているデジカメで郭公さんを写している。人によっては、 櫻井の三輪神社から、この春日にある開化天皇陵までが、「山の辺の道」だという意見がある。欠史八代の最後の天皇が、どうして 御所市周辺から、突然奈良の春日に宮を構えるのかもよく分からないし、その後の崇神天皇からまた山の辺の道へ移っていくのも不 思議である。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 和邇氏の郷を歩く

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 和邇氏の郷を歩く