Music: 冬の夜

Music: 冬の夜

冬枯れの 大原の里をゆく

2009.12.27(日) 京都府左京区

第149回例会(2009年度納会)師走木枯らしの、大原の里を歩く ------------------------------------------------------------------------- 日時 : 平成21年12月27日(日曜日) 集合 : AM9:30 JR京都駅、北側広場(京都タワー側) 持参 : 弁当、防寒具、雨具 行程 : JR京都駅 → 京都バス大原行きで62分、終点下車 散策路: <大原バス停 → 三千院方面へ> ・三千院 → 浄蓮華院 → 来迎院 → 音無の滝 → 呂川・律川 → 勝林院 → 宝泉院 → 実光院 → 大原郷土館 → 大原バス停 <大原バス停 → 阿弥陀寺へ> ・大原バス停 → 阿弥陀寺へ → 大原バス停 <大原バス停 → 寂光院方面へ> ・おぼろの清水 → 建礼門院陵 → 寂光院 → 阿波の内侍の墓 → 落合の滝 → 乙が森 <時間があれば> ・江文神社 → 花尻の森 → 惟喬親王の墓 資料 : (略) (黒字は行かなかったところ) (このHPの写真は、橋本さんと郭公さんから提供して頂いたものも含まれています。感謝です。)

岸辺から各駅停車で京都へ。40分弱である。錦織さんがいて、しばらくして橋本さんが来た。やがて河内さんも来て、郭公さんも来た。

今日は年末と言うこともあって、皆さん帰省や遊びで忙しい。本日のメンバーはこの五人である。

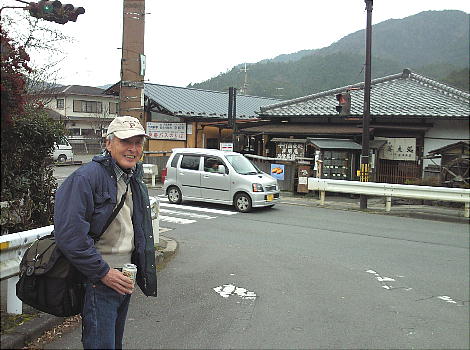

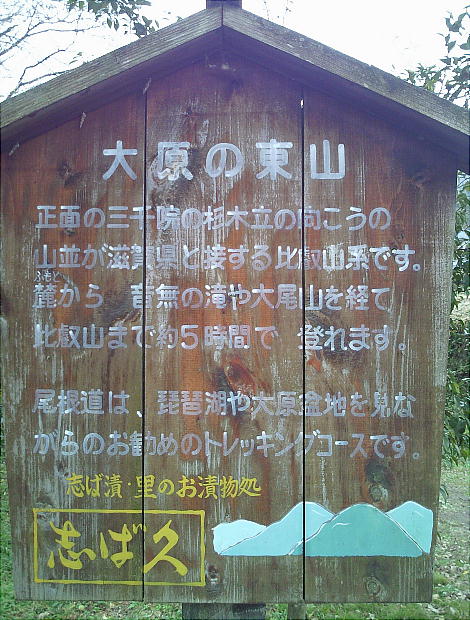

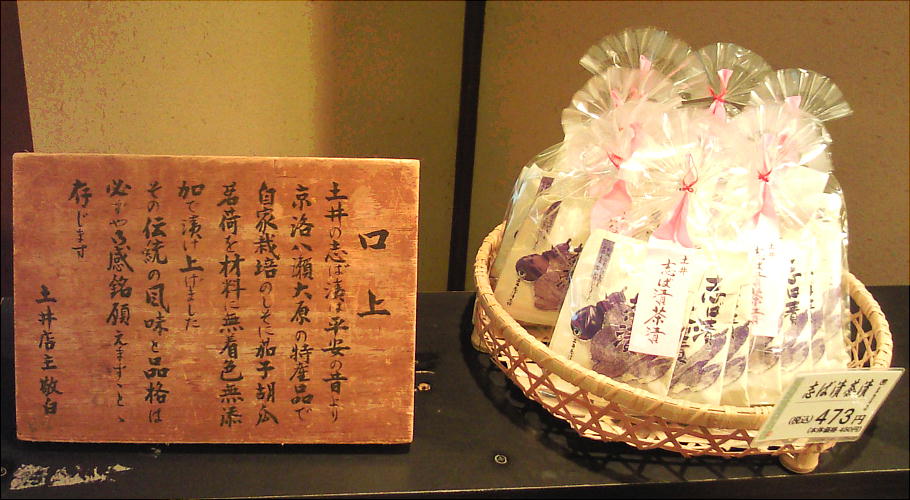

------------------------------------------------------------ <大原御幸プロローグ> ------------------------------------------------------------ 京都駅から市内の大混雑をバスで抜ける。河内さんの提案で今年の締めは「大原御幸」とあいなった。バスは高野川沿いに北上するが どの停留所でも観光客の乗り降りが多い。ほぼ1時間後、「バス停大原」で下りるとそこには広くて青く澄んだ空と、冬を迎えた洛北 の冷たい風が待っていた。帰りのバスの時間を確認し、おもむろに周囲を見渡すと、〔右手・三千院〕〔左手・寂光院〕のわかりやす い案内看板が出ている。三千院への参道脇には山の水を集めた沢が音をたてて下り、木々の緑とそのせせらぎが織りなす爽快な感覚は 信仰の地・大原ならではのもの。涼しげな霊気を感じながら参道を登り始めた。大原らしく「しば漬け」を商う店が目立つ。アル中の 河内さんは、嵐山には酒屋がないので、料理屋から1本分けてもらって、もう呑んでいる。 ------------------------------------------------------------

>

>しば漬けなどの漬物屋さんが立ち並ぶ道に沿って流れている呂川。

上左の写真、左の方に岩場らしき所が見える。あそこで数日前滑落事故が起きている。

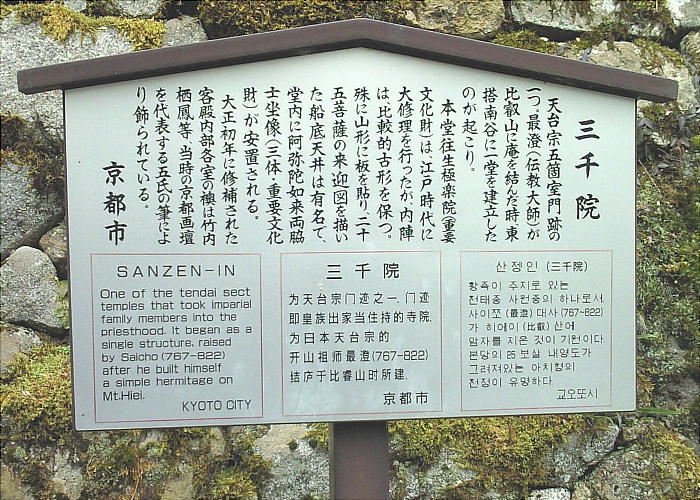

三千院

●梶井門跡● 城のような立派な周塀の石垣の前に、「三千院門跡(もんぜき)」の石碑がたっている。門跡寺院とは皇子・皇族が住職を継承する寺 院のこと。三千院は天台宗五箇室門跡の一つで梶井門跡とも呼ばれているのだ。ちなみに他の天台4門跡とは青蓮院、妙法院、曼殊院、 毘沙門堂のことで、いずれも京都市内にある。岩と杉を配した35菩薩石庭、三井寺の開闢・智証大師御作と伝えられる金色不動明王 を本尊に祀る。

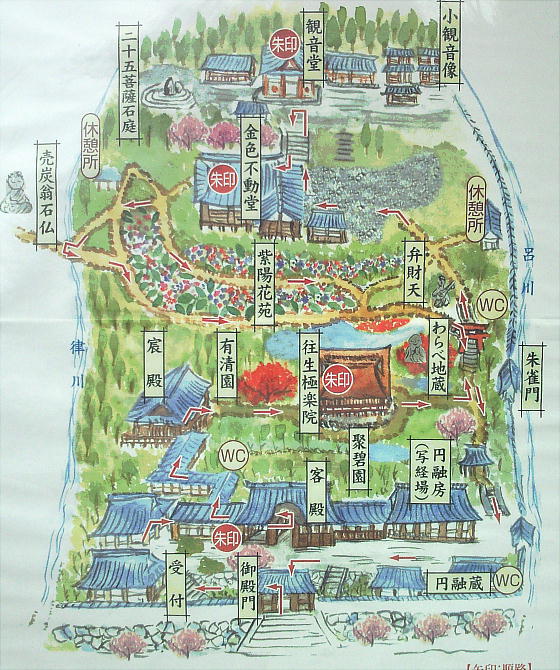

●三千院● 大原は千年の往古から天台声明(ショウミョウと読み仏教音楽のこと)の修行の地として信仰を集めてきた。開基は延暦寺と同じ伝教 大師最澄(767〜822)で、叡山に根本中堂を建立の時、東塔南谷の山梨の大木の下に一宇を構えたのが始まりという。その後時代の流 れに翻弄されながらも、京都市中を幾たびか移転、明治維新を経て当地に落ち着いた。三千院内部は、客殿・宸殿・往生極楽院・金色 不動堂・聚碧園・有清園で構成されている。

●玉座の間・王義之の書● 宸殿の端にある不思議な空間である。ガ鳥の「鵞」の字を書いた大きな掛け軸が奥にかかっている。なぜ?と思ったが、これは天台宗 とのかかわり。中国天台山国清寺にある「書聖・王義之(オウギシ)」の拓本と説明されている。浙江省天台県の北、紹興市(紹興酒で 有名)、寧波市にかけて60kmにおよぶ山塊を天台山と呼び、国清寺はかつて最澄、円載、円珍、栄西、道元など日本仏教の先駆者たち が巡歴した寺院だ。ついでに触れておくと「王義之(321〜379)」は書の神様といわれながら直筆がまったく残っていない。かれのフ ァンであった唐の太宗(598〜649)の遺言ですべて太宗の墓にしまわれてしまったという。

三千院門跡(三千院) ---------------------------------------------------------- ところ 京都府京都市左京区大原来迎院町540 交 通 JR京都駅→京都バス大原行きで62分、終点下車、徒歩10分。 または京阪電気鉄道三条駅・京都市営地下鉄京阪三条駅→ 京都バス大原行きで40分、終点下車、徒歩10分 開 園 8時30分〜17時(12〜2月は〜16時30分) 入場料 600円 問合せ 075-744-2531 ----------------------------------------------------------

<呂川と律川> 上が律川(りつがわ/れつがわ)。三千院を挟んで東側に呂川が、西側に律川がながれる。声明(しょうみょう)の呂曲と律曲に 因んで名づけられた。調子はずれのことを呂律(ろれつ)がまわらないというのも、このことからきている。

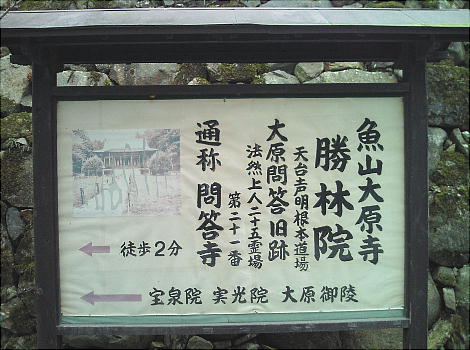

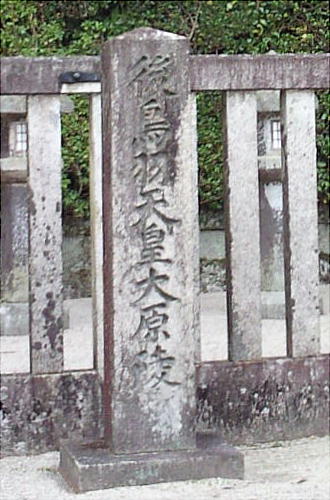

このコーナーの解説は、全て「天皇陵めぐり 第82代後鳥羽天皇・第84代順徳天皇 大原陵」から転載した。) バス停から10分あまり。三千院の石垣、山門を横目で見てまっすぐ行くと突き当たりが「勝林院」で、その手前右手が御陵である。 鎌倉幕府に反旗を翻し続けた親子は、今はここに仲良く葬られているが、実際死に臨んだ地は遠く離れた隠岐と佐渡であった。 後鳥羽天皇陵は、三千院の北側にあり、順徳天皇陵と並んでいる。併せて大原陵とも呼ばれている。承久の乱に敗れた後鳥羽天皇は 隠岐に、順徳天皇は佐渡に島流しにされて、その地で逝去したが、遺骨はこの地に運ばれて埋葬された。

【後鳥羽(ごとば)天皇】 別名:尊成(たかひら)・隠岐院・顕徳院・良然・金剛理 誕生崩御: 治承4年(1180) 〜 延応元年(1239)(60才) 在位: 寿永3年(1184) 〜 建久9年(1198) 父: 高倉天皇 第4皇子 母: 藤原(坊門/七条院)殖子 皇后: 藤原任子 皇妃: 源在子、藤原重子、少納言典侍、丹波局、右衛門督、姫法師 皇子女:昇子内親王、為仁(土御門天皇)、道助親王、粛子内親王、守成親王(順徳天皇)、覚仁親王、 道守、雅成親王、礼子内親王、頼仁親王、尊快親王、道覚親王、熙子内親王、 尊円親王、覚誉、道伊、道縁、行超 宮居: 平安京(へいあんきょう:京都府京都市) 御陵: 大原陵(おおはらののみささぎ:京都府京都市左京区大原勝林院町) 【順徳(じゅんとく)天皇】 別名: 守成(もりなり)・佐渡院 誕生崩御: 建久8年(1197) 〜 仁治3年(1242)(46才) 在位: 承元4年(1210)〜 承久3年(1221) 父: 後鳥羽天皇 第3皇子 母: 藤原(修明門院)重子(左大臣高倉範季の娘) 皇后: 九条立子(九条良経の娘(東一条院)) 皇妃: 藤原某 皇子女:尊覚親王(天台座主)、慶子内親王、義尹、諦子内親王、覚恵親王、懐成親王(仲恭天皇)、 忠成親王、善統親王、彦成王 宮居: 平安京(へいあんきょう:京都府京都市) 御陵: 大原陵(おおはらののみささぎ:京都府京都市左京区大原勝林院町)

治承5年(1181)、平清盛病死。源平の争いは小康状態に入るが、上野から北陸を迂回して上洛を目指す木曽義仲が、寿永2年(1183) 5月、平惟盛(これもり)軍を越中倶利伽羅峠(くりからとうげ)で大破し、7月には宇治・瀬田の戦いでも平氏を破った。平宗盛は、 上皇を擁して西国へ逃げようとするが後白河は山門へ逃亡し、やむなく幼い安徳天皇を抱えて都落ちする。 その翌々日、木曽義仲・行家らが入京するが、平氏一門が神器をたずさえ、安徳帝を奉じて西海へ逃れていたため、都は一時的に天皇 不在となっていた。後白河上皇はこの難局を打開するため協議の上、九条兼実の議を容れて、新天皇を擁立するという策をとり、占い の結果高倉天皇の第四皇子である4才の後鳥羽帝を暫定天皇とした。南北朝を別にすれば、日本史上2人の天皇が同時に存在したのは この時だけである。 京都を束ねる義仲と鎌倉の源頼朝の不仲は次第に表面化していき、頼朝は弟義経を京都へ派遣して義仲を討たせた。義経は平家を長門 に追いつめ、ついに壇ノ浦で平家一門を滅亡させた。文治元年(1185)3月、安徳天皇が携えていた3種の神器は海中に没するが、剣 のみがついに発見されなかったと記録されている。

壇ノ浦で安徳天皇が没すると同時に、第82代後鳥羽天皇が正式に誕生した。頼朝は全国統一を成し遂げたが、今度は京都の義経との 対立が表面化した、義経は、後鳥羽院を脅し頼朝追討の院宣を発給したが、兵力徴集に失敗し、西国へ逃走した。頼朝は上皇に迫り、 守護・地頭の設置を認めさせ、建久3年(1192)、鎌倉幕府が成立した。同時に後白河上皇崩じて後鳥羽天皇の親政となったが、6年 後の建久9年(1198)、後鳥羽天皇は長子為仁(ためひと:土御門天皇)に譲位し、18才で上皇となった帝はその後も生涯一貫して、 鎌倉幕府の倒幕を推進した。土御門天皇に譲位した後、23年に渡って院政を行う。事あるごとに鎌倉幕府には反抗し続け、西面の武 士の新設、和歌所の再興、水無瀬殿造営など公家文化を振興したが、「承久の乱」の敗北で出家し、隠岐に配流となる。 延応元年(1239)隠岐国海部郡刈田郷の仮御所にて、流刑から18年後60歳で崩御し、刈田山中で火葬に付された。遺骨を藤原能茂が 京都に持ち帰り、この大原西林院に安置した。後鳥羽天皇は多芸で詩歌にも優れ、「新古今和歌集」を勅撰している。 土御門天皇は承元4年、弟の守成(順徳天皇)に譲位したが、「承久の乱」は後鳥羽上皇と、この順徳天皇の共同謀議で引き起こされ た。土御門天皇は乱には関与していないとされる。

<承久の乱> 後鳥羽上皇は、度重なる熊野詣や寺社造営に乱費を繰り返して財政を圧迫し、専制指向を強めていたが、将軍源実朝が緩衝勢力となっ て幕府との全面対立には至っていなかった。しかし実朝が甥の公暁(くぎょう)に鎌倉で暗殺されると、後鳥羽は幕府との協調に意欲 を失い、急速に幕府との関係は悪化していく。上皇は反幕府勢力を引き寄せ、幕府の宮将軍東下(鎌倉詣)要請も蹴ってしまう。息子 の順徳天皇も反鎌倉で父後鳥羽と決起することを決め、承久3年4月、嫡男懐成(かねなり:85代仲恭天皇)に譲位してしまう。そし て5月15日後鳥羽上皇は京都守護職を滅ぼし、ここに「承久の乱」が開始された。 結果は後鳥羽上皇側の大敗で、参謀の宮廷臣下達は処刑され、後鳥羽は隠岐へ、順徳は佐渡へ、その他の重臣も但馬・備前などへ流刑 となった。

順徳天皇も、父後鳥羽上皇とともに積極的に倒幕を推進した。兄土御門帝の譲位を受けて践祚後、父の後鳥羽院と共に宮廷の儀礼の復 興に努め、また内裏での歌会を盛んに催した。幼少期から藤原定家を和歌の師とし、詠作にはきわめて熱心であった。俊成卿女とも親 交が深く、建保三年(1215)、俊成卿女出家の際などに歌を贈答している。 建保6年(1218)、中宮立子との間にもうけた懐成親王(即位して仲恭天皇)を皇太子とし、承久3年(1221)皇太子に譲位し、後鳥羽院と ともに討幕を企図して「承久の乱」をおこす。乱に大敗し、北条義時により同年、24歳で佐渡に配流される。佐渡へ流されたのち、 20数年をこの地で過ごしたが、父崩御の知らせを受け、断食の結果46才で崩御した。火葬墓が佐渡の真野にある。慶子内親王(12 25年〜1286年)は佐渡で生まれた順徳天皇の第1皇女。佐渡の畑野町には女王を祀る一宮神社がある。 順徳天皇 辞世の歌 「思いきや 雲の上をば 余所に見て 真野の入り江にて 朽ち果てむとは」 後鳥羽天皇 辞世の歌 「眺むれば 月やはありし 月やあらぬ うき身はもとの 春にかはれる」 父の後鳥羽院も隠岐に火葬墓があり、謀議には加わっていなかった土御門帝も、自ら望んで流された阿波の鳴門に火葬墓がある。 この親子3人は、いずれも都から遠く離れた地で葬られたのである。

「承久の乱」を朝廷側の立場から見て書かれた「増鏡」の中に、以下のような逸話がある。執権北条義時は、息子の泰時が京都側へ 討って出ようという時に、「敵中に後鳥羽上皇自身が出馬していたときはどうすればよいか」と訪ねられる。義時の返答は、「御輿 に向かって弓は引けぬ。神妙に冑を脱ぎ、弓の弦を切って、ひたすらに畏まれ。身をまかせ奉るべし」というものだった。朝廷側の 立場で書かれたという点を見れば、どこまで真実かはわからないが、当時の朝廷に対する武家集団の「天皇は神聖にして犯すべから ざる存在である」という感情はある程度真実だったのではないかと思える。 これに反して後鳥羽上皇のとった行動は、過去、古代律令制国家に置いて歴代の天皇達がとってきた行動と変わらない。 北条泰時率いる幕府軍19万が、東海道、東山道、北陸道から、京都へ攻めのぼってきて、承久の乱は朝廷側の惨敗に終わる。5月 15日に蜂起した乱は1ケ月後の6月15日には幕府軍の入京によって鎮圧される。敗軍の将兵達が、最期の合戦をと覚悟して上皇 の御所へ駈けつけた時、後鳥羽上皇は門を固く閉ざして会いもせず、「武士どもは、勝手にどこへなりと逃げてゆけ」と言い放つ。 更に、上皇は入京した北条泰時に使いを派遣し、「この度の討幕運動は、自分の意志ではなく謀臣達の企みである」と訴え、同時に 北条泰時追討の宣旨を撤回し、これまでの味方の武将達を名指して追討の宣旨を出したのである。 生き延びるためになりふり構わぬ所業と言えば言えるが、一般の感覚から言えば誠にもって情けない。圧倒的な武力を持った、しか も政権の担い手としては新参者とも言える武士達に対抗して、生き延びて再度の機会に期待したと考えられなくもないが、それにし てもあまりにも無責任、無節操である。このたった1ケ月の政変劇が、本格的に、武家政権への信頼、公家政権への失望を確立した のは確かであろう。

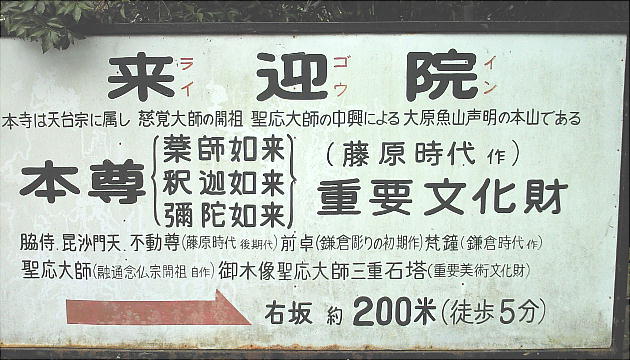

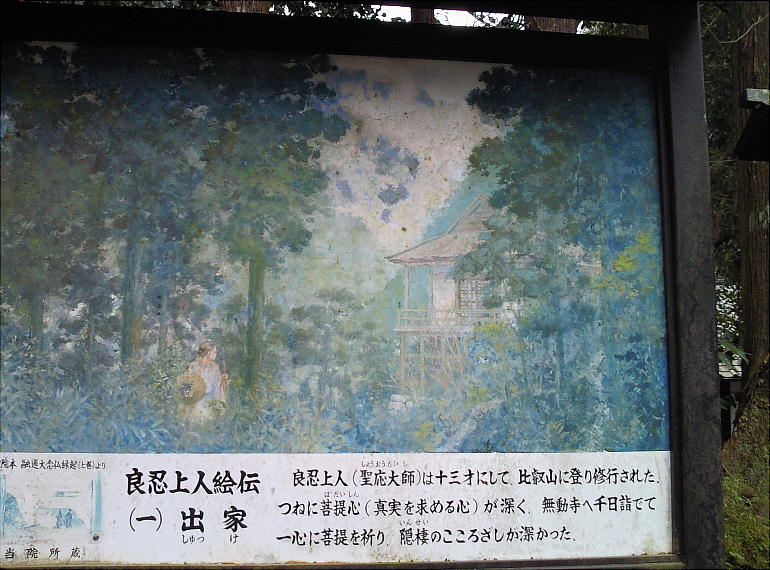

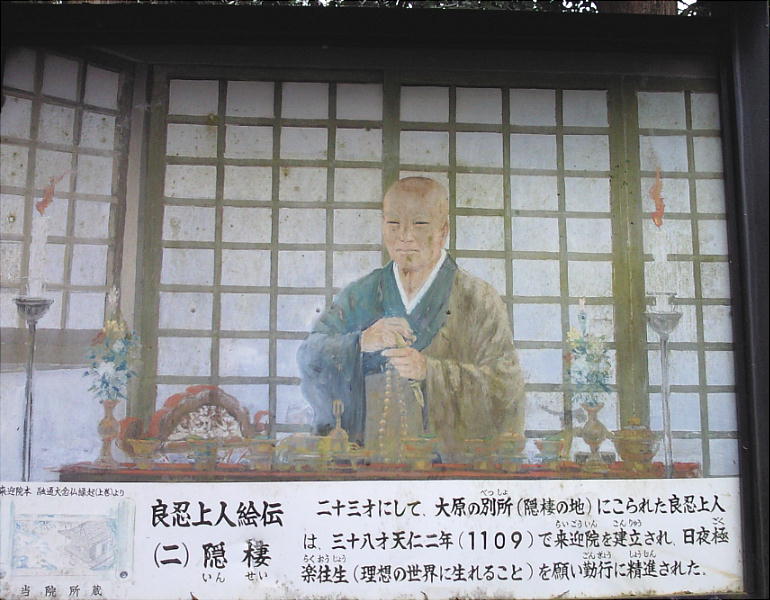

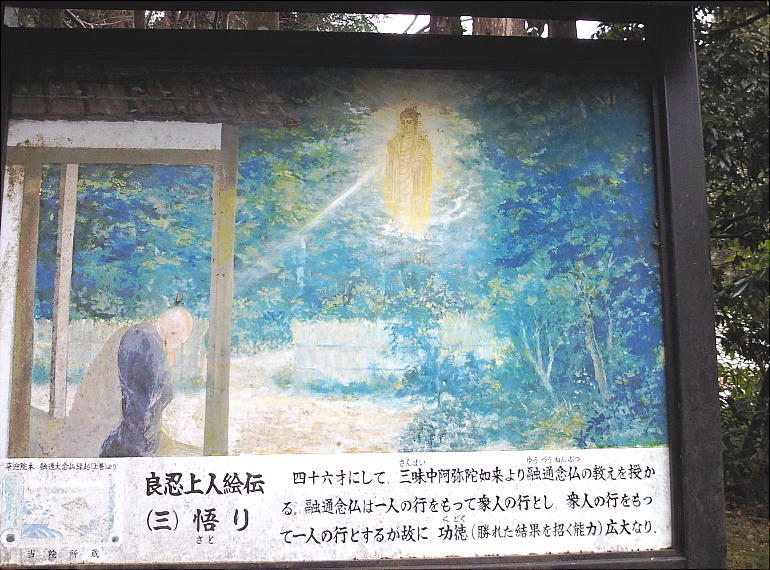

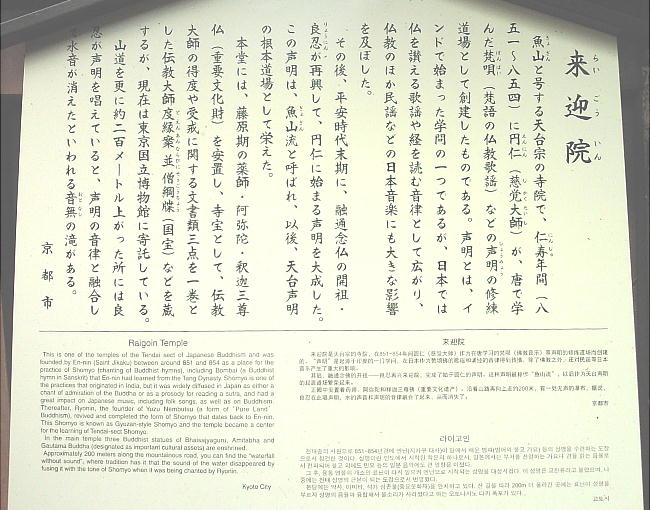

<来迎院> 声明中興の祖である聖応大師良忍上人が建立して、天台声明の根本道場とされてより現在に至る。なお、聖応大師は後に融通念仏宗を 興され、鎌倉時代初期には多くの僧が集まり、成時には四十九院の寺坊があったと言われる。本堂には、本尊、薬師如来、阿弥陀如来、 釈迦如来が安置されている。いずれも藤原時代のすぐれた作品で、重要文化財である。また、境内には、聖応大師のお墓を祀り(三重 石塔)、鎌倉時代の重要文化財になっている。寺宝としては、天台宗祖師伝教大師度縁一巻があり、これは平安初期仏教界の貴重な資 料で国宝でもある。その他、聖教文書類で、聖応大師自筆写本を初め、平安時代の聖教、あるいは大原声明に関する貴重な典籍約60 0点などがあり、昭和四十九年に文化財に指定された。その中の一つに、日本で唯一の日本霊異記、中・下巻(国宝指定)があり、現 在、文化庁に保管されている。一月二日には天下泰平・国家安泰を祈願する声明法要である修正会(三十三度ともよばれてる)が来迎 院村の宮座の若衆仲間が参加し行われる。

三千院・朱雀門

<浄蓮華院> 承徳2年(1098)、魚山声明の根本道場として建立された融通念仏本堂。声明とは、慈覚大師が唐から伝え、良忍上人が大成した仏教 儀式音楽で、大原の三千院一帯を指す魚山の地は古くから声明の里で知られた。本尊は阿弥陀如来で、他に不動明王、観世音菩薩、 地蔵菩薩が祀られている。宿坊であり、お勤めや法話に参加できるほか、希望すれば座禅や写経ができる。橋本さんはここで休憩。 大晦日には、22:30頃から整理券が配られ、先着108人まで除夜の鐘を衝くことができる。また、その108人には干支の参拝記念の贈呈、 甘酒のふるまいなどもある。(※深夜のため、最寄り駅からのバス等公共交通機関のアクセスはない。)

来迎院本堂。ここに、重要文化財、藤原時代の本尊、薬師如来、阿弥陀如来、釈迦如来が安置されている。

音無の滝

<音無の滝> 良忍上人はじめ、家寛(後白河法皇の声明の師)、湛智など代々の声明法師は、この滝に向かって声明の習礼をしたという。初めは声 明の声が滝の音に消されて聞こえず、稽古を重ねるに従って、滝の音と声明の声が和し、ついには滝の音が消えて、声明の声のみが朗 々と聞こえるようになったと言う。それで音無の滝と名づけられたと言われている

滝の途中まで上って上部を撮影。下はそこからみんな写したもの。

実光院

<実光院> 日本音楽の源流といわれる声明の発祥地、来迎院と並ぶ勝林院部の寺で、宝泉院とともに創建された。本尊の地蔵菩薩の他に阿弥陀如 来、毘沙門天、不動明王、十種供養菩薩などが祀られている。勝林院の僧院で、同じような子院として、宝泉院、普賢院、理覚院など があったが、大正8年に普賢院、理覚院を併合し現在に至っている。 拝観時間 午前9時から午後5時 拝観料 500円 (呈茶付)

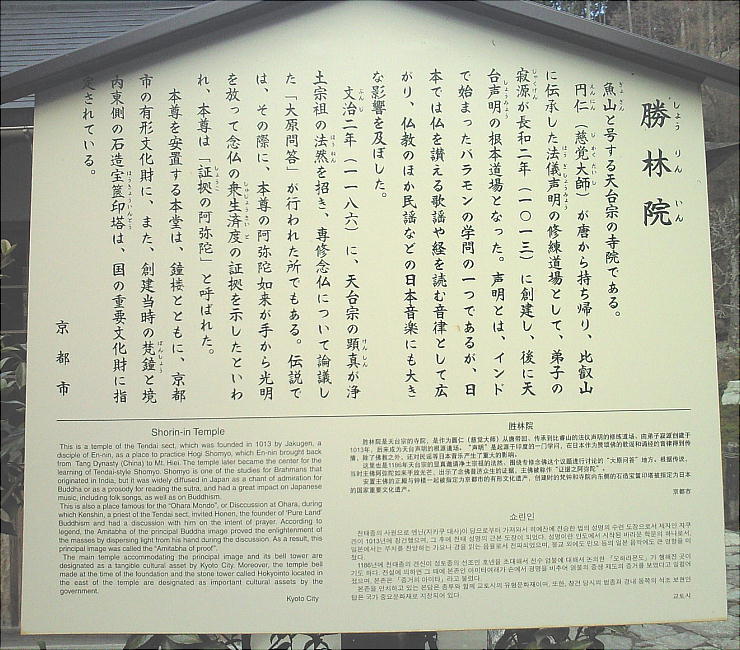

勝林院

<勝林院> 寂源法師が長和2年(1013)に開かれた日本音楽の源である天台声明発祥の寺である。本尊は「大原問答」の時手から光明を放ち法然が 正しい証拠を示したとされる”証拠の阿弥陀”踏出阿弥陀如来、他にも十一面観音菩薩像、普賢菩薩像、法然上人御木像が祀られてい る。梵鐘(無銘)は藤原時代からのもので重要文化財になっている。 拝観時間 午前9時から午後5時 拝観料 大人200円 小中学生100円

法然上人腰掛石。陰の声「瘋癲老人、打ち捨て石」に、爆笑。

宝泉院

<宝泉院> 日本音楽の源流といわれる声明の発祥地。来迎院と並ぶ勝林院部の寺で、実光院とともに創建された。本尊は阿弥陀如来で、ほかに観 音菩薩、勢至菩薩などが祀られている。伏見城中で自決した徳川の武将達の供養のため、自決の場の床を天井にした桃山城血天井があ る。庭園には樹齢五百年を越えている、近江富士をかたどった天然記念物の五葉松がある。庭園は、書院を囲む、池の形が鶴、築山が 亀、山茶花の古木を蓬莱山とみた鶴亀庭園と客殿の西方を柱と柱の空間を額に見立てて鑑賞する額縁庭園 盤桓園がある。

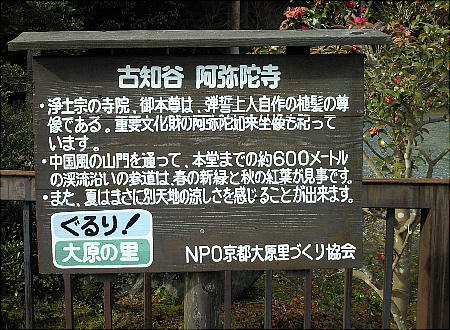

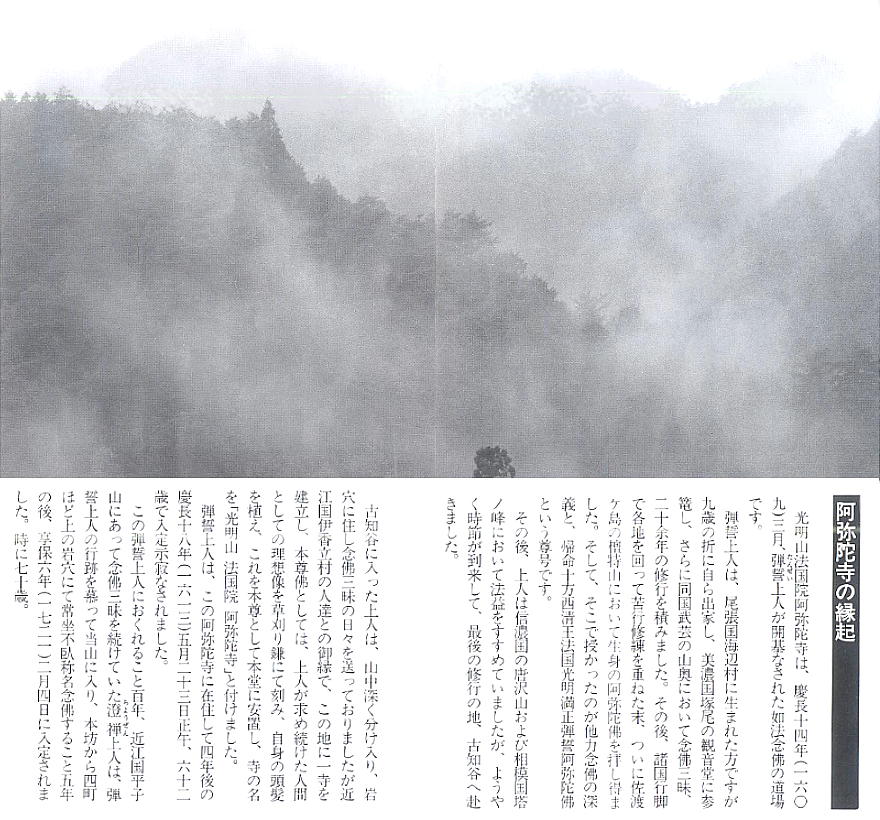

三千院と寂光院のちょうど真ん中あたりを北の古知谷(こちだに)へ向かう。阿弥陀寺である。大原散策でココを目指す人はそう多くない。

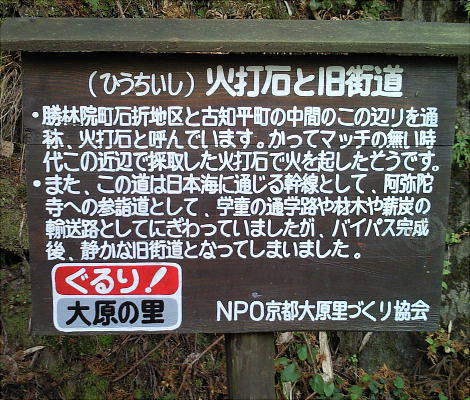

だいぶ火打ち石を探してみたが見つからなかった。山の中へ入らないとアカンのやろな。

分岐の看板にはあと1.3kmとあったが、とてもとても。絶対2km以上ある。

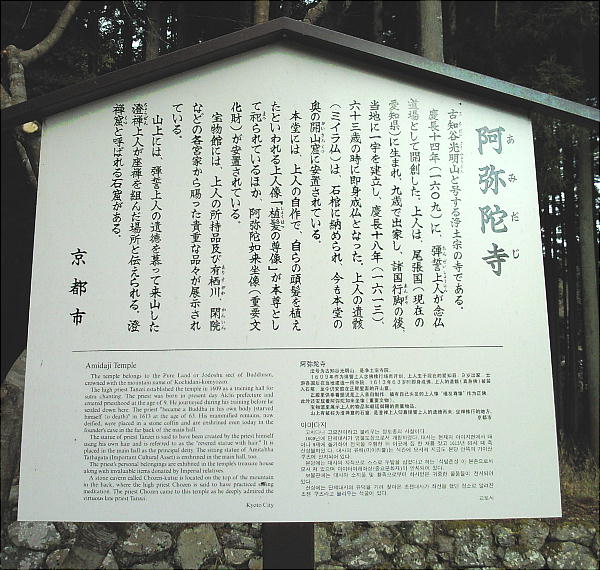

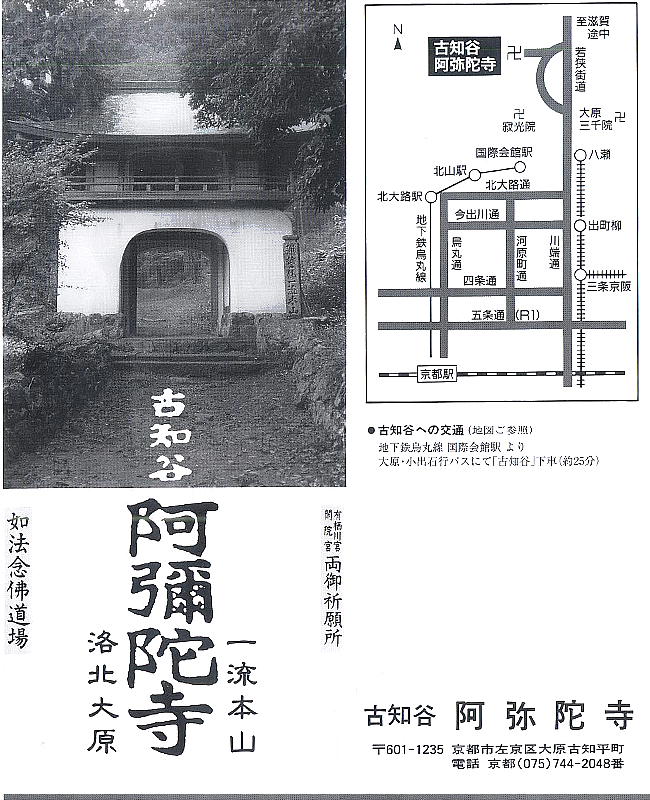

阿彌陀寺

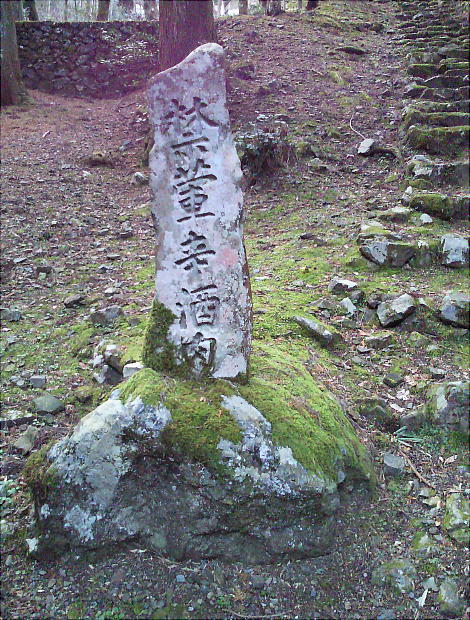

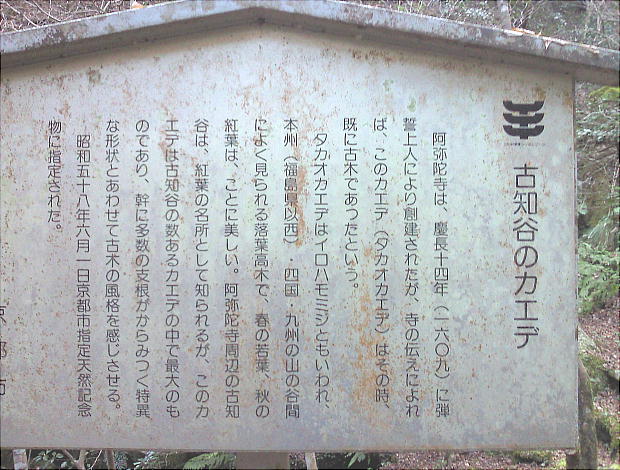

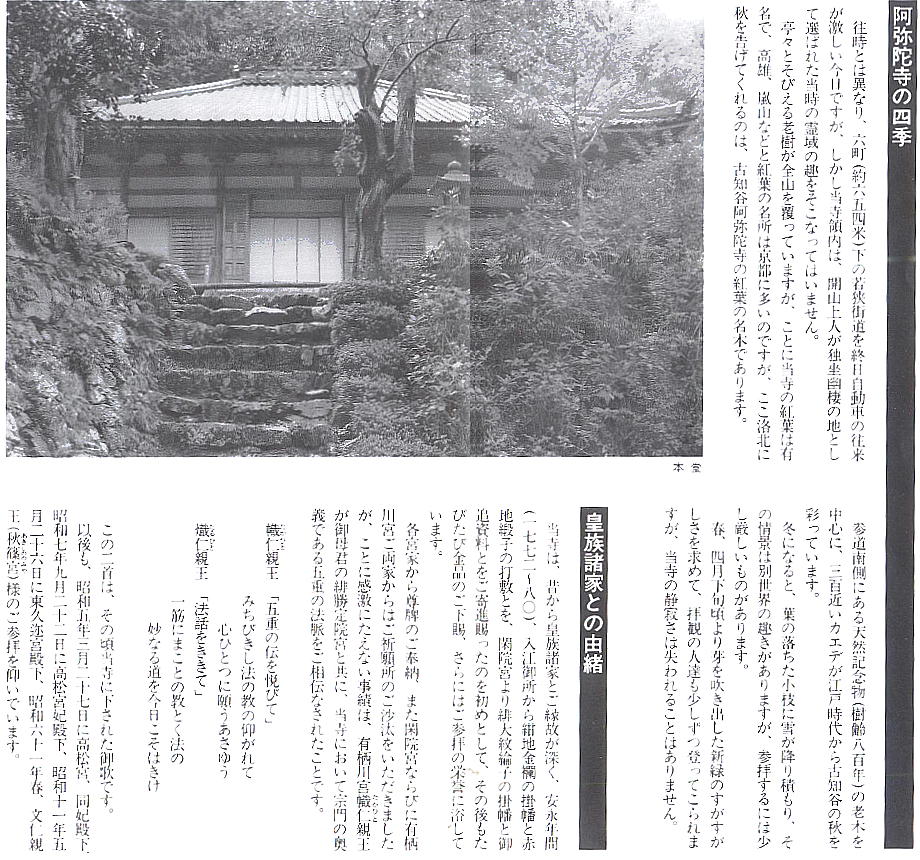

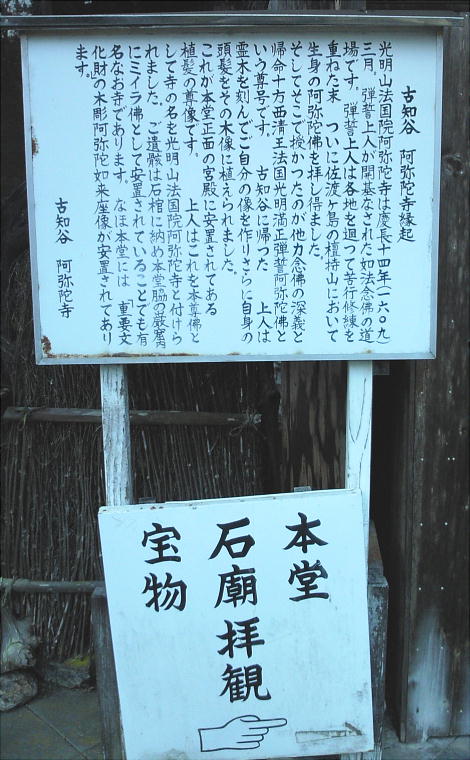

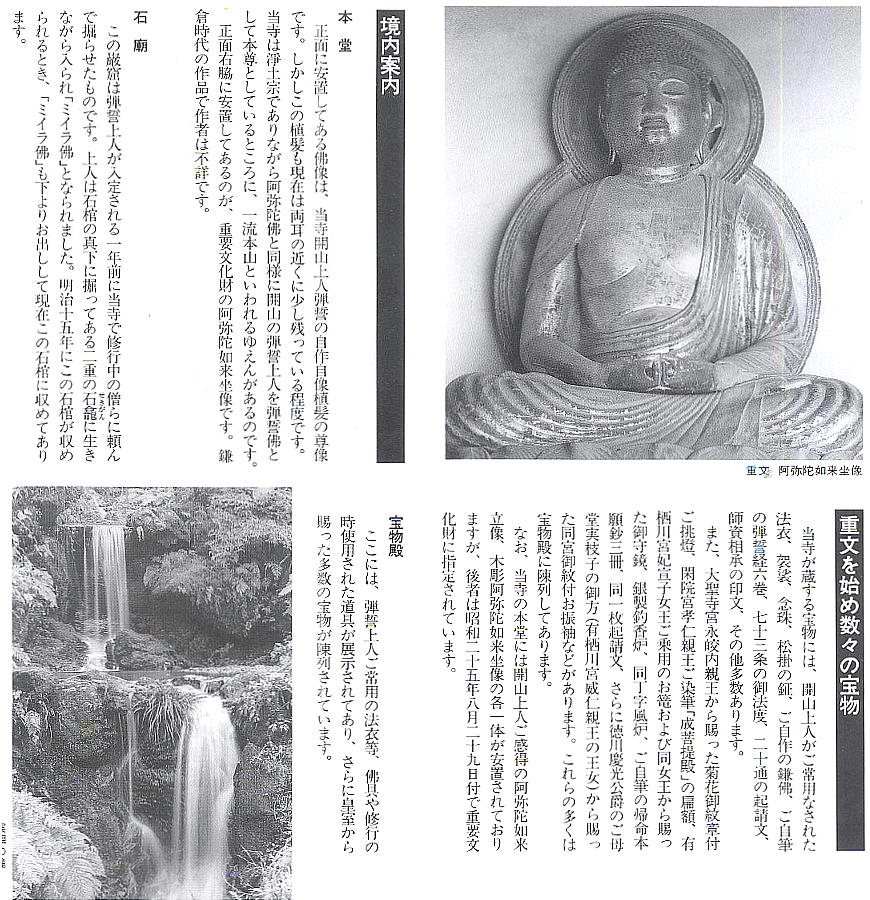

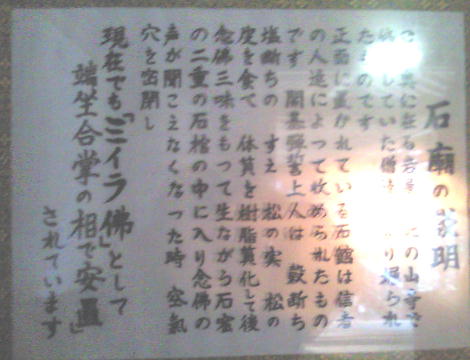

----------------------------------------------------------- ●古知谷 阿彌陀寺● ----------------------------------------------------------- 367号線、通称鯖街道から西へ外れることほんの一筋。 阿彌陀寺は17世紀の開山当時そのままに、いまだ霊域の趣を保つ寺である。ち ょっとしたハイキングコース並みの山を登り、まず目にするのは実相の滝。静かに激しく落ちる滝の流れと空気の清々しさに、心も洗 われる。さらに登ると、天然記念物のイロハモミジの大木が。 光明山法国院阿弥陀寺は、慶長十四年(一六〇九年)三月、弾誓上人が開基した如法念佛の道場。弾誓上人は、尾張国海辺村に生まれ たが、9歳の折りに自ら出家し、美濃国塚尾の観音堂に参篭し、さらに同国武芸の山奥において念佛三昧、二十余年の修行を積んだ。 その後、諸国行脚で各地を回って苦行修練を重ねた末、最後の修行の地、古知谷へ赴いたと伝わる。天然記念物の樹齢800年以上の 楓も参道南側にある。大原は紅葉の美しい所が至る所にあるが、中でも阿弥陀寺の紅葉は一際美しく、江戸時代から紅葉の名所として 知られている。数百本の楓が赤く色づく様は壮観らしいが、今回は冬枯れの楓を見ることになろう。 正面には弾誓上人の自作自像植髪の尊像が安置してある。現在もこの植髪は両耳の近くにすこし残っている。正面右脇には鎌倉時代 (作者不詳)の作品で、重要文化財の阿弥陀如来坐像が安置されている。弾誓上人が入定する一年前に当時修行中の僧らに頼んで掘ら せた巌窟がある。ここには弾誓上人が石龕に生きながら入り「ミイラ佛」となった上人が端座合掌の姿勢で安置されている。 京都市左京区大原古知平町 電話 : 075−744−2048 −拝観料− 拝観料:300円 御朱印300円 拝観時間 : 9:00〜16:30 -----------------------------------------------------------

この唐門の前は、風もなく陽も当たっていたのでここで昼食にする。

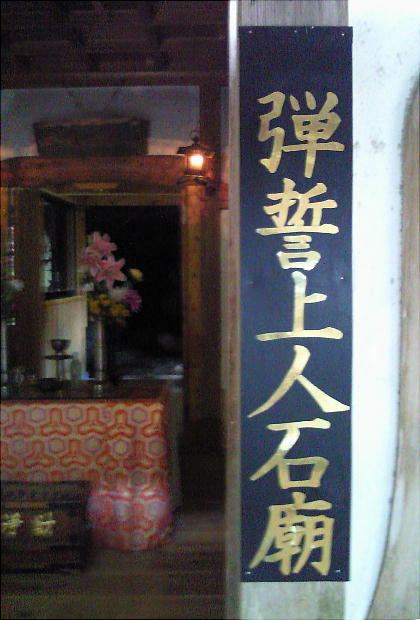

上左の奧が弾誓上人の石廟である。岩窟へ続いていて、そこに石棺がある。その中に弾誓上人がミイラになって眠っている。

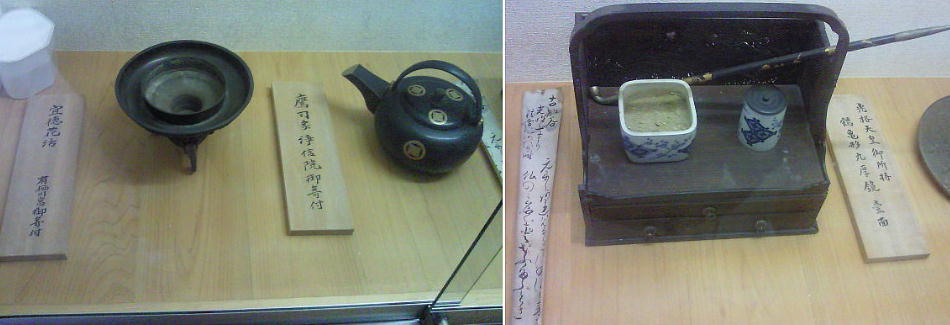

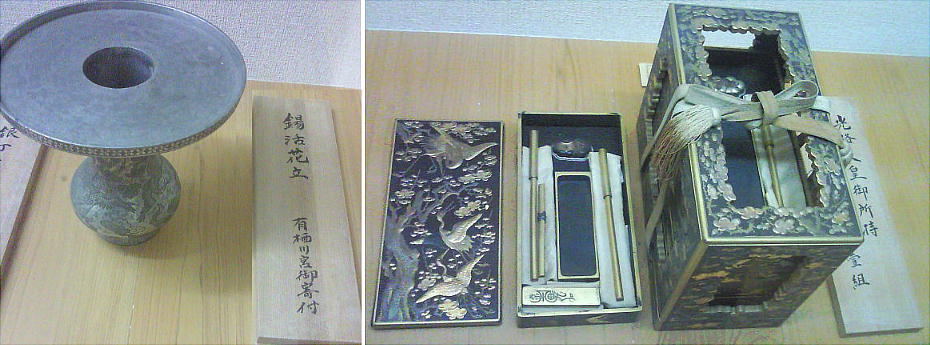

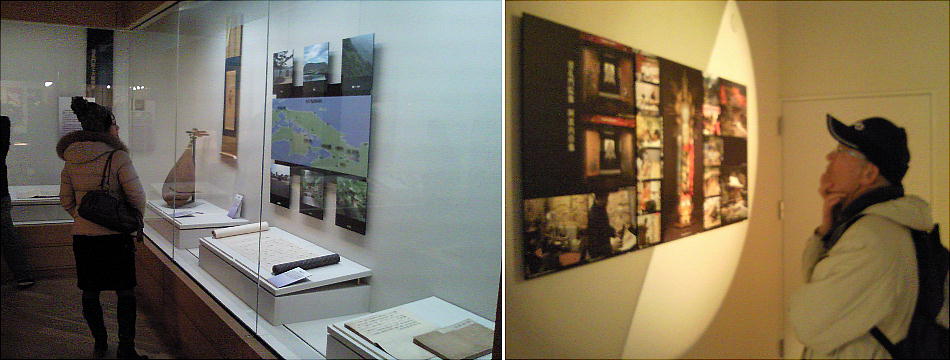

石廟での隣が「宝物館」になっていて、各宮家からの寄付品や下賜品が並んでいる。

有栖川家からの寄付品が多いが、有栖川宮がここで修行されたのだそうだ。

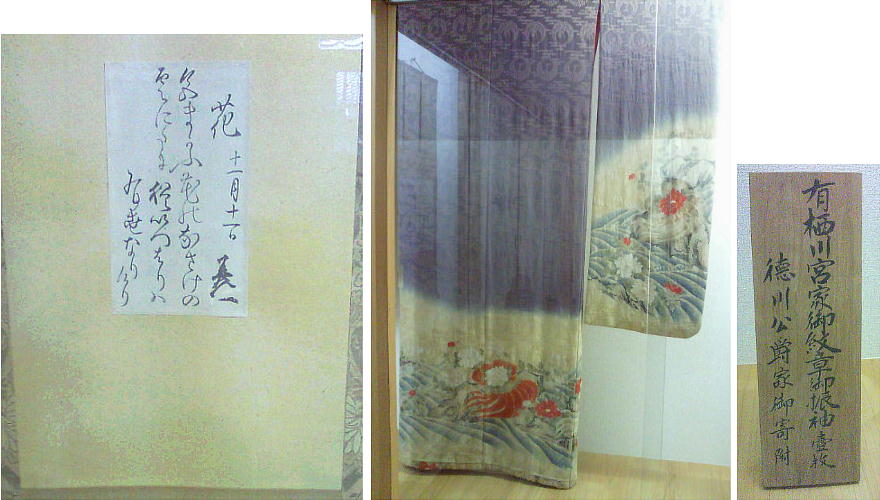

上が弾誓上人手彫りの仏像。自らの髪の毛を植えたと言われる。

往復4,5kmかかって、また大原の中心部へ戻ってきた。ここから寂光院方面へ約15分ほどぶらぶらと歩く。

<京都大原学院> 京都大原学院という名前は、公立一貫校としての通称名として、地域や保護者、児童・生徒から公募し、決定した。正式名称は「京都 市立大原小学校」「京都市立大原中学校」である。 施設一体型「京都大原学院」開校 京都府内初「4−3−2制」導入 京都市左京区の施設一体型小中一貫校・大原小中が3日、開校した。通称「京都大原学院」で、京都府内で初めて9年間を3ブロック に分ける「4−3−2制」を導入した。開設式には保護者や地域住民ら約300人が期待を込めて参加した。 初年度の児童・生徒数は87人。小中学校の移行をスムーズにするための「4−3−2制」はブロック単位のカリキュラムを独自に組 んだ。小学5年から教科担任制にし、中学校の専門教諭が小学校の担任と授業を進める。英語活動は小学1年から取り入れ、外国人留 学生を学校に招くなどして表現力が身に付くよう工夫する。施設面では、従来の小中学校校舎を渡り廊下でつなぎ、共同の玄関と職員 室を設けた。 開設式で、保護者や住民でつくる大原小中運営協議会の中村正明理事長は「新しい教育の場に住民すべての英知を結集する」と話した。 児童・生徒を代表し、大原中3年井上拓哉君が「京都大原学院を成長させていきます」と誓った。 市内の小中一貫校は6カ所目、施設一体型は2カ所目。 Kyoto Shimbun 2009年4月3日(金)

<おぼろの清水> (上右) 寂光院に通ずる近道の右側、灌木の下にある小さな池である。朧とは、春の季節の月光の意味で、建礼門院が京都からはるばる寂光院 へ来たの道すがら、この清水のあたりで日が暮れて、自身の姿が月光によってこの水溜りにおぼろに写ったと言われている。

これぞ全く大原らしい風景である。懐かしい。私の実家の廻りでも、昔こういう光景は毎年見たものだが。

建礼門院陵

<第80代高倉天皇皇后徳子 大原西陵(建礼門院陵)> (上右) 大原西陵ともいい、寂光院の上にある。東に面して円土の上に五輪の石塔と小さな石灯篭があり、石に玉垣をめぐらし、階段を設 けて造られている。建礼門院は建保元年に死去し、ここに葬られた。 この日は上に上がっていかなかったので、詳しく見たい方は、 建礼門院陵 <− ココをクリック。 建礼門院は寂光院で崩じ、その遺骸は背後の山(今の大原西陵)に葬られたと言うのが定説である。しかし、そうではないと言う説 もある。平家物語の記す、「女院が大原御幸の後も引続き寂光院に住み、そこで往生を遂げられた」と述べている部分は間違いだと 言うのである。女院は寂光院から他に転出しそこで崩じたとする。詳細に資料を読み解きそれを論じた学説もあるようであるが、む ろん素人の私にはその是非はわからない。しかし悲劇のヒロインのイメージからすれば、京の都へ戻っていくより、この大原の里で 静かに余生を終わってくれていた方が相応しいような気もする。

<静寂の寂光院> 秋に大原一帯を咲き誇ったコスモスも枯れ、農夫はおとずれた冬の風を受けながら畑仕事に精を出していた。のどかでひなびた、 日本のどこにでもある寒村の光景。背後には比叡の山並みが高々とそびえている。 我々は今日阿弥陀寺からここへ来たが、通常は大原のバス停から三千院とは逆方向に折れ、流れも清い川のほとりを下り、里の細 道を、汗をかきながら15分ほど歩くと、山あいにひっそりとたたずむ寂光院門前にたどり着く。

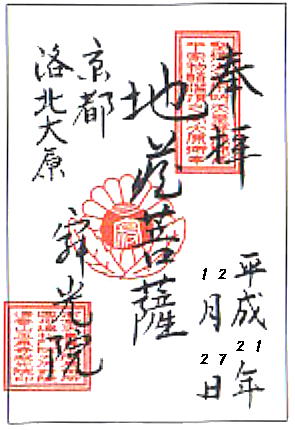

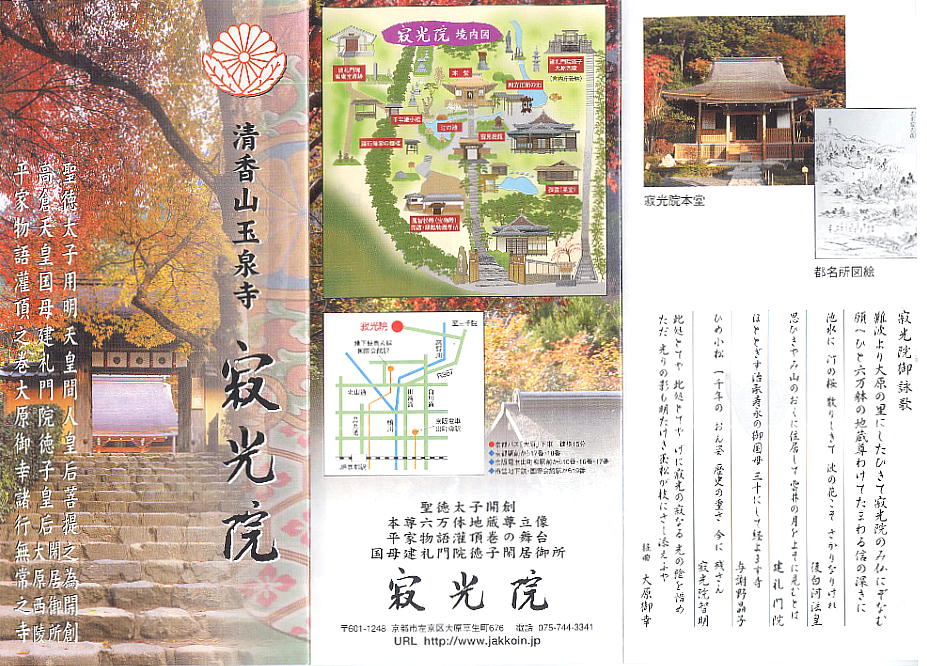

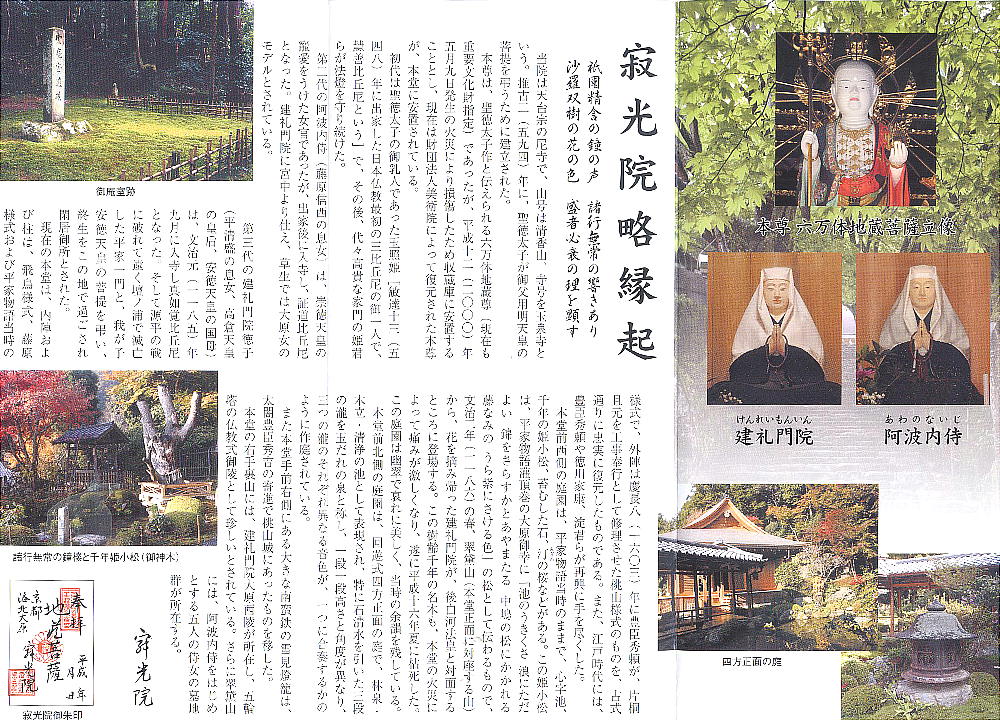

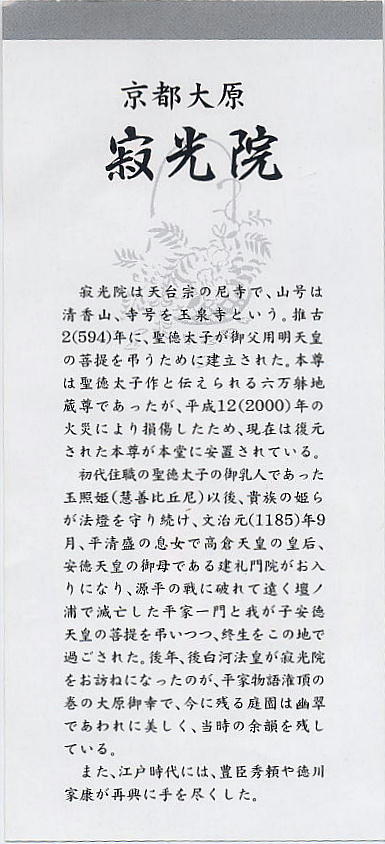

寂光院 出典: internet百科事典 「ウィキペディア」 寂光院(じゃっこういん)は、京都市左京区大原にある天台宗の寺院。山号を清香山と称する。寺号は玉泉寺。本尊は地蔵菩薩、開 基(創立者)は聖徳太子と伝える。平清盛の娘・建礼門院が、平家滅亡後隠棲した所であり、『平家物語』ゆかりの寺として知られ る。 寂光院の草創について、明確なことはわかっていない。寺伝では推古天皇2年(594年)、聖徳太子が父用明天皇の菩提のため開創し たとされ、太子の乳母玉照姫(恵善尼)が初代住職であるという。しかし、江戸時代の地誌には空海開基説(『都名所図会』)、11 世紀末に大原に隠棲し大原声明を完成させた融通念仏の祖良忍が開いたとの説(『京羽二重』)もある。哲学者梅原猛は、大原が小 野妹子の領地であったことなどから、聖徳太子開基もありうるとしている。現在、寂光院はそうした草創伝説よりも、『平家物語』 に登場する建礼門院隠棲のゆかりの地として知られている。 建礼門院徳子(1155−1213)は平清盛の娘、高倉天皇の中宮で、安徳天皇の生母である。寿永4年(1185年)、壇ノ浦で平家一族が 滅亡した後も生き残り、侍女の阿波内侍とともに尼となって寂光院で余生を送った。寂光院や三千院のある大原の里は、念仏行者の 修行の地であり、貴人の隠棲の地であった。平家一門と高倉・安徳両帝の冥福をひたすら祈っていた建礼門院をたずねて後白河法皇 が寂光院を訪れるのは文治2年(1186年)のことで、この故事は『平家物語』の「大原御幸」の段において語られ、物語のテーマで ある「諸行無常」を象徴するエピソードとして人々に愛読された。 本堂は淀殿の命で片桐且元が慶長年間(1596−1615)再興したものであったが、平成12年(2000年)5月9日の放火で焼失した(寂光院 放火事件。犯人が捕まらないまま公訴時効成立)。この際、本尊の地蔵菩薩立像(重文)も焼損し、堂内にあった建礼門院と阿波内 侍の張り子像(建礼門院の手紙や写経を使用して作ったものという)も焼けてしまった。現在の本堂は平成17年(2005年)6月再建さ れた。同時に新しく作られた本尊や建礼門院と阿波内侍の像も安置されている。 宝物殿は「松智鳳殿」という名称で、平成18年(2006年)10月に開館した。建礼門院の陵墓はもともと境内地にあったが、明治以降 は宮内省(現・宮内庁)の管理下に移り、境内から切り離されている。 地蔵菩薩立像(重文)−当寺の旧本尊である。寛喜元年(1229年)の作で、像高256センチの大作である。像内に3,000体以上の地蔵 菩薩の小像ほか、多くの納入品を納めていた。2000年に起きた本堂の火災の際、(2007年5月9日時効成立)本体は焼損したが、像内 納入品は無事で、現在も「木造地蔵菩薩立像(焼損)」の名称で、像内納入品ともども重要文化財に継続して指定されている。現在 は本堂よりも高台にある収蔵庫に安置され、特定日のみ一般に公開される。 なお、新しい本尊像は財団法人美術院国宝修理所によって3年半をかけて制作され、2005年に完成した。ヒノキ材の寄木造で、旧本 尊の新造時の姿を忠実に模している。建礼門院と阿波内侍の像は、もともと張り子像であったが、今回木造で作り直された。

<聖徳太子創建> 寂光院の数十段ある石段はやや急になっているが、途中に案内板が立てられている。ほとんどの訪問者は足を止めて見入るが、そこに は意外な事実が語られていた。「寂光院は推古二年(594)に聖徳太子が、用明天皇の御菩提のためにお建てになった寺」であると。 であるなら、平安遷都(794年)より200年も昔の話、建礼門院当時からは600年も遡る話で、大和・奈良・斑鳩などと地理的 にずっと離れたこの地はそのころ何があったのだろうか。私見では、その頃の聖徳太子は大和朝廷の礎を築くのに懸命で、とてもこの ような山深い山背の寒村まで出向くような状況には無かったと思うのだが、ある学者は、大原は小野妹子の領地だったので、充分考え られると何かに書いていた。しかし、そんな昔から大原が中央の要人達に知られていたとすれば、もっと歴史に登場しても良さそうな ものだと思うのだが。

<放火の難> 数年前放火にあって焼け落ちた本堂は、この日綺麗に修復されていた。この前訪れたのはいつだっただろうか。おそらく放火の直後あ たりだったと思う。焼け落ちた本堂の周りは白いビニールシートで覆われ、無残な姿を人目にさらしていた。そのとき同行した彼女も 「ひどいことをするわねぇ。」と憤慨していたものだ。

豊臣秀吉が寄進したという鉄製の雪見灯籠。きっちり桐の家紋が入っている。

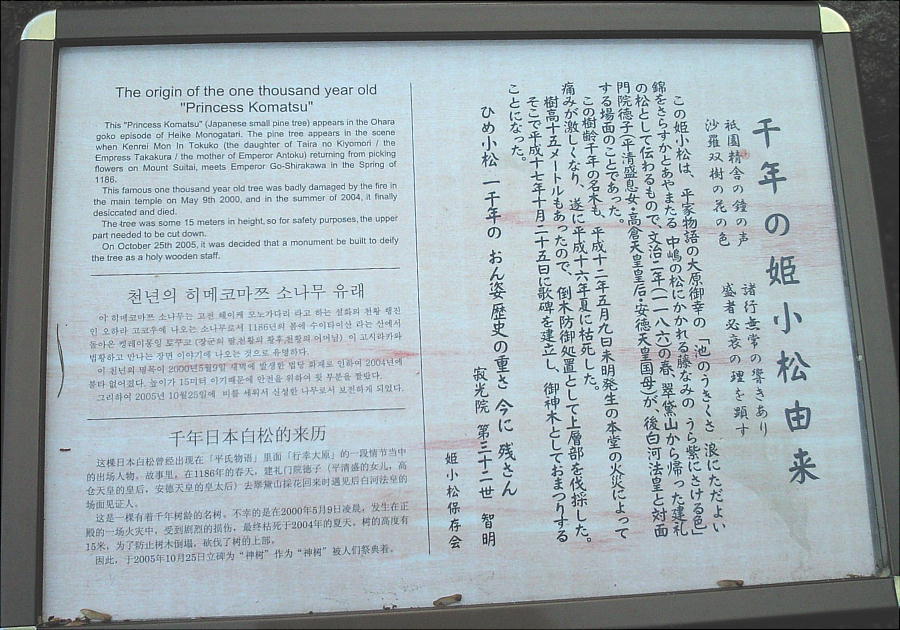

心無しか、建礼門院の残り香が漂っているような、洛北のそのまた北の山すそに・・・。 右手の池には黄や緋、白色の鯉が悠々と水面を漂い、苔の生えた岩の上には赤い南天の実がひときわ鮮やかに自己主張をしている。 左の心字の池の中島には千年松といわれる「姫小松」が、痛々しく焼けただれながらも、老骨に鞭打ってどっしりと立っている。

とてもここには「宝物殿」と呼べるほどの宝物は無い。「写真撮影禁止」にする理由など何も無いはずだが。

------------------------------------------------------------ 寂光院 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ------------------------------------------------------------ 本堂 (2005年6月再建) 所在地 京都府京都市左京区大原草生町676 山号 清香山 宗派 天台宗尼寺 本尊 六万体地蔵菩薩 創建年 伝・推古天皇2年(594年) 開基 伝・聖徳太子 正式名 清香山 玉泉寺 寂光院 文化財 地蔵菩薩立像(国重文) 交通 JR京都駅→京都バス大原行きで62分、終点下車、徒歩20分。または 京阪電気鉄道三条駅・京都市営地下鉄京阪三条駅→京都バス大原行きで40分、終点下車、徒歩20分 開 園 9〜17時(12〜2月は9時〜16時30分) 入場料 500円 問合せ 075-744-2545 ------------------------------------------------------------

<平家ものがたり> 平家物語は中世人のおおらかな愛と戦いとその栄枯盛衰を鮮やかに描いた作品で、琵琶法師が弾き語って伝承された物語である。その 中の数あるテーマのなかでもひときわ目立つのは、平清盛とそれを取り巻く一族の栄華の世界だ。 <武士の台頭> 地下人(じげにん)階級から勃興した武士階級は、頽廃し形骸化していく平安貴族に取って代わって新しい時代のシンボルになりつつ あった。藤原摂関家が独占していた全国の広大な荘園を切り刻んで獲得し、新しい活力は大きな花を咲かせようとしていた。時代は流 れる水のごとく、自然の摂理によって移り変わる。やがて旧勢力であった僧兵勢力を抑えつつ源平がしのぎを削り、その覇権争いはま ず平家の勝利に終わる。平家一門は六波羅を拠点に京都を武力で支配し、栄耀栄華の時代を築くことになる。そして時代は移る。おご れるものは久しからず、瀬戸内一円を舞台とした平家滅亡の壮大な叙事詩が展開されていく。 <建礼門院徳子> 建礼門院は、時の最大の権力者である氏の長者・清盛の娘「徳子」として誕生した。 徳川家康も同じだったが、武家の棟梁となったならば次の目標は天皇家と血縁関係を持つこと、清盛もこのことに執念を燃やした。歴 史の中で、それまで藤原摂家以外に天皇(皇子)に稼入した姫はいなかった。「74代天皇・鳥羽」退位後即位した「75代崇徳天皇」 は22歳で退位後四国にて暗殺。「76代近衛天皇」も2歳で即位したが17歳で崩御。そして権謀術数巧みな「77代後白河」と続 くこの時代は藤原摂関家の主導権争いを背景として、天皇の後継者争いもどろどろの様相を呈しかつ熾烈であった。頭角を現した清盛 はそれらを横目でにらみながら、まず妻・時子の妹、滋子を後白河に側妾として近づけ、その子を80代高倉天皇として即位させた。 この高倉帝に嫁入したのが建礼門院・徳子である。高倉帝20歳、徳子15歳。このとき平家には、後白河法皇の反感と謀略、源氏の 臥薪嘗胆による密かな台頭、という前門の虎・後門の狼が迫りつつあった。 <平家滅亡> まず、頼りにしていた平家の惣領・重盛の早すぎる病死。2年後の治承5年2月4日には一族の総師・相国清盛までもが逝ってしまった。 この後のストーリーはご存知・源九郎判官義経の独壇場の活躍に終始する。平家は「一の谷の合戦」で須磨明石から追い出され、四国 屋島で破れ、西日本の平家勢力を集結した「壇の浦」には終焉の悲劇が待っていた。有利であるべき海戦にも武運なく敗れ、もはやこ れまでと女御更衣は次々に流れ渦巻く海に飛び込んだ。 安徳天皇は二位の尼(祖母)に抱かれて入水し、多くの平家一門も関門海峡に沈んでいった。文治元年(1185)3月24日昼過ぎ、平 氏の総大将平知盛は女房達に敗戦を告げる。二位の尼は天皇家の三種の神器である草薙の剣を腰に帯び、八尺勾玉を脇にはさみ、孫の 安徳天皇を抱いて海に飛び込んだ。続いて建礼門院も飛び込み、さらに大納言佐局(平重衡の妻)が、三種の神器の最後の一つ八咫鏡 を持って飛び込んだ。しかしその時、船に飛び移って来た源氏の武士たちがまだ波間に漂って沈みきっていない二人の女を引き上げ、 その一人の女が建礼門院であることを知る。救われた建礼門院は京都に護送され、吉田の律師実憲の坊で出家、元暦2(1185)5月、 京都東山長楽寺で、当寺の阿證房印誓上人(法然上人の高弟)を戒師として仏門に入る。法名・真如覚を名のり、時に建礼門院29歳 であった。一族の滅亡によって、自分の母も子も、すべてを失った建礼門院徳子は大原の里寂光院に引き籠った。そして 思ひきや み山の奥に 住居して 雲井の月を よそに見むとは と詠む。 鎌倉幕府は建礼門院領として平宗盛の旧領地摂津真井・嶋屋荘を贈ったが、やがて十月に女房の一人右京太夫の助言で大原の寂光院に 庵を結び、平家の菩提を弔うことに生涯を捧げた。後白河法皇が大原を訪れる話は平家物語の「灌頂巻・大原御幸の段」で有名だが、 出家の翌年彼女を気遣った後白河上皇が庵を訪れた折り、建礼門院は号泣して涙が止まらなかったと言う。平家物語は、この建礼門院 の侍女・横笛の悲恋も併せて伝えている。山深い里で、平家一族の冥福をひたすら祈りその波瀾の生涯を閉じた建礼門院は、ついに再 び歴史の表舞台に登場することはなく、建保元年(1213)12月13日、京都大原寂光院で逝去した。建礼門院は臨終にさいし、阿弥陀仏 の御手にかけてある五色の糸の一端を持って念仏を唱えたので、大納言佐の局と阿波内侍とが左右に付き添って、この世の名残りに声 も惜しまず泣き叫んだと言う。念仏の声が弱くなると、西の方に紫雲がたなびき、たとえようもない美しい香りが部屋に満ち、来迎の 音楽が空に聞こえてくる。そして静かに息を引き取ったと平家物語は伝える。

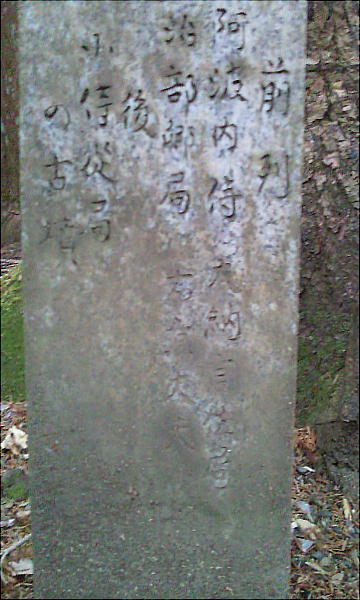

<阿波の内侍の墓> 大きさ30センチ余りの五輪の塔三基と宝筐印塔一基が青苔に埋もれ昔のままの姿で並んでいる。建礼門院に仕えた女房大納言佐 局、佐部卿局、阿波内侍、右京大夫の墓といわれている。 【阿波内侍】(あわのないじ) 平安末・鎌倉初期の女性。『平家物語』に登場する建礼門院徳子の女房。『平家物語』の中でも信西(藤原通憲)と紀二位朝子の娘 とするものと,信西の子藤原貞憲の娘とするものがある。信西の孫真阿弥陀仏などの説もあるが,実在は確認できない。文治1(1185) 年平家滅亡後剃髪し大原寂光院に遁世の日々を送る建礼門院に,大納言佐と共に尼となって仕え,女院の最期を看取ったという。 文治2年の後白河法皇の大原御幸で両院の対面の司会者的役割を果たし,信西の縁者ともされるため,『平家物語』の成立との関係, 醍醐寺および安居院流唱導との関連などが指摘されている。 (出典:朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版)

いままでに、何度かこういう写真に出会った。殆どが古墳若しくは天皇陵(これも古墳だが)、或いは墳墓を撮影している時であ る。単なるピンボケとは違うのだ。ピンボケや手ブレ写真などは見ればすぐ分かる。しかしこの手の写真は違う。何か写させない、 写して貰いたくないというエネルギーが作用しているような写真なのである。山中でたった一人天皇陵を撮影している時などは、 写真のみならず、そのエネルギーを体で感じるときもあった。 しかし、どこかに書いたが、私は霊魂や霊的なるものの存在は全く信じないタイプの人間である。死んだ人間やその霊魂が生きて いる人間に何か影響を及ぼすなど、あり得ないと思っている。だがこういう写真に出会うと考えてしまう。写す時に「あ、これは あかん」とその写真の出来がわかるのだ。最近特にわかるようになった。これって何やろ?

----------------------------------------------------------- <大原御幸エピローグ> ----------------------------------------------------------- 平家物語は「岩間をつたふ水の音もしづけくして、行き来の人も跡絶え」と語る。その語りからも、きわめて寂しい情景が目に浮 かぶ。庵の裏山から、摘んだ花を入れた籠を手に降りてきた建礼門院は、後白河院との思いがけない対面に驚きながらもその後の 数時間を語り合う。わずか数年前までは皇后の位にいて何の苦労もなかった高貴な方の思いもしなかった辛い思いを、・・・ まさにこの世は無常なり。ひたすら寂光を求め、念仏往生をねがう建礼門院の姿に、後白河院も落涙を禁じ得なかったという。 冬枯れの木々が立ち並ぶ大原の里。もうじき降り積もる雪の気配がひしひしと感じられる冬の一日。奥深い山里の歴史と、漂う情 念の世界を体感した冬の一日だった。憂愁の帳(とばり)がこの山里を包もうとする頃、我々はこの寒村を後にして、再び俗世間 へ戻ってきた。 ----------------------------------------------------------- 萌え出づるも 枯るるも同じ 野辺の草 いづれか秋に あはで果つべき (「平家物語 祇王」より)

京都駅へ向かうバスの窓から。街はすっかり正月気分だ。

京都駅地下街にて反省会。今日の例会で149回。来年最初が記念すべき150回目の例会となります。来年もまた宜しくお願いします。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 師走の大原

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 師走の大原