Music: I wanna go to

Music: I wanna go to

兵庫県立考古学博物館

銅鐸・破壊実験

2009.11.28 兵庫県加古郡播磨町

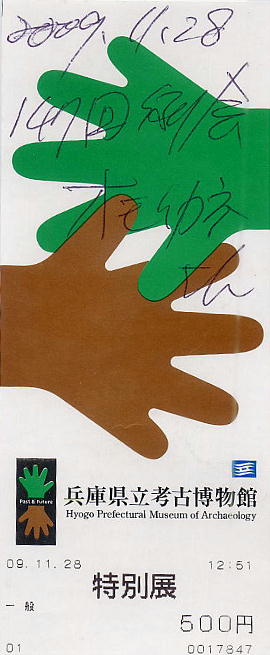

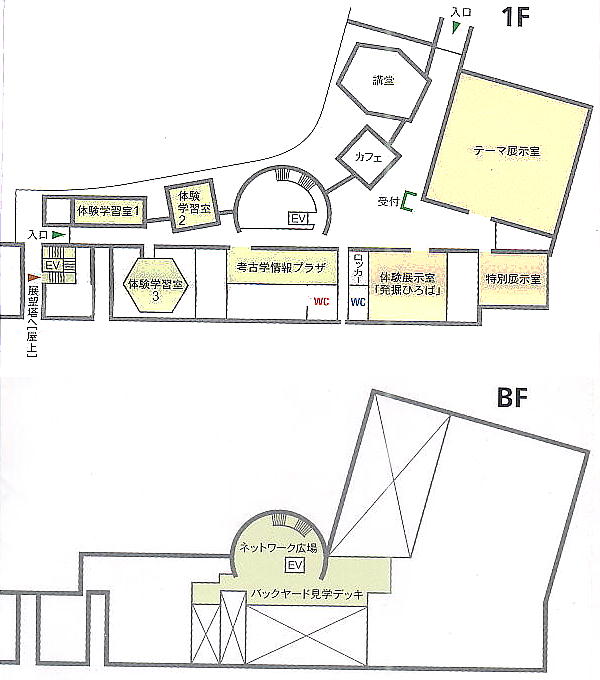

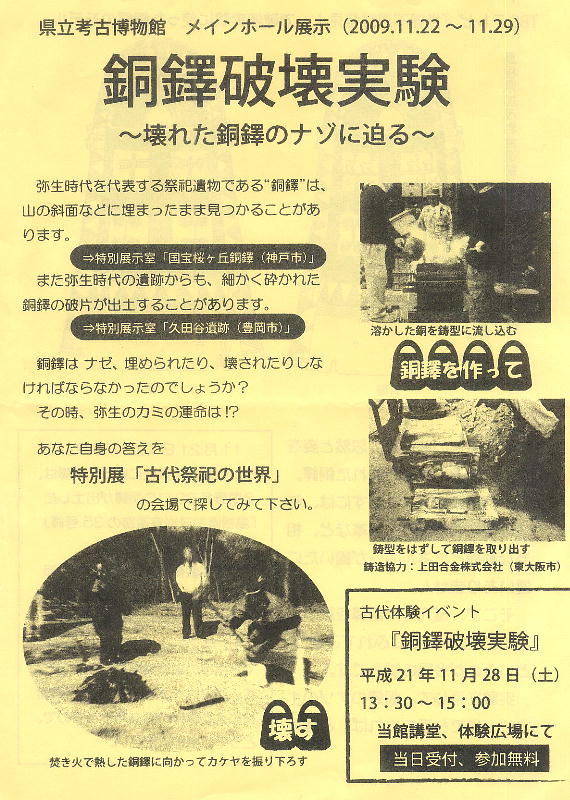

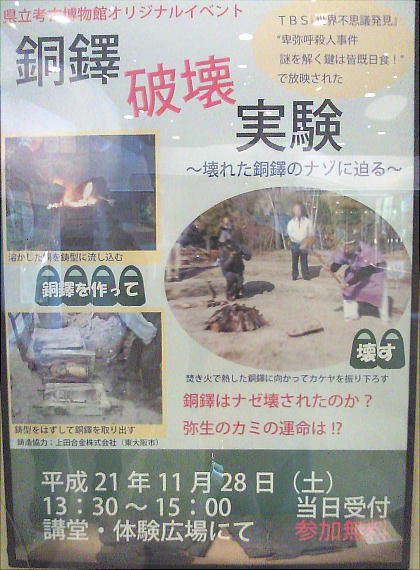

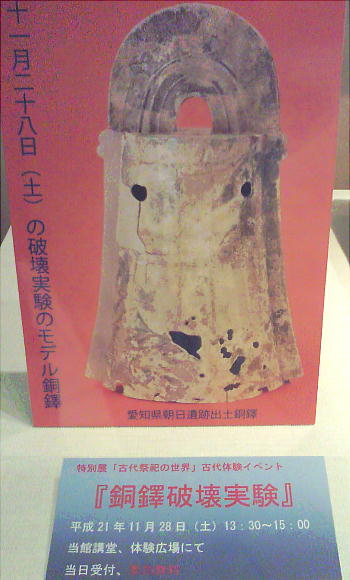

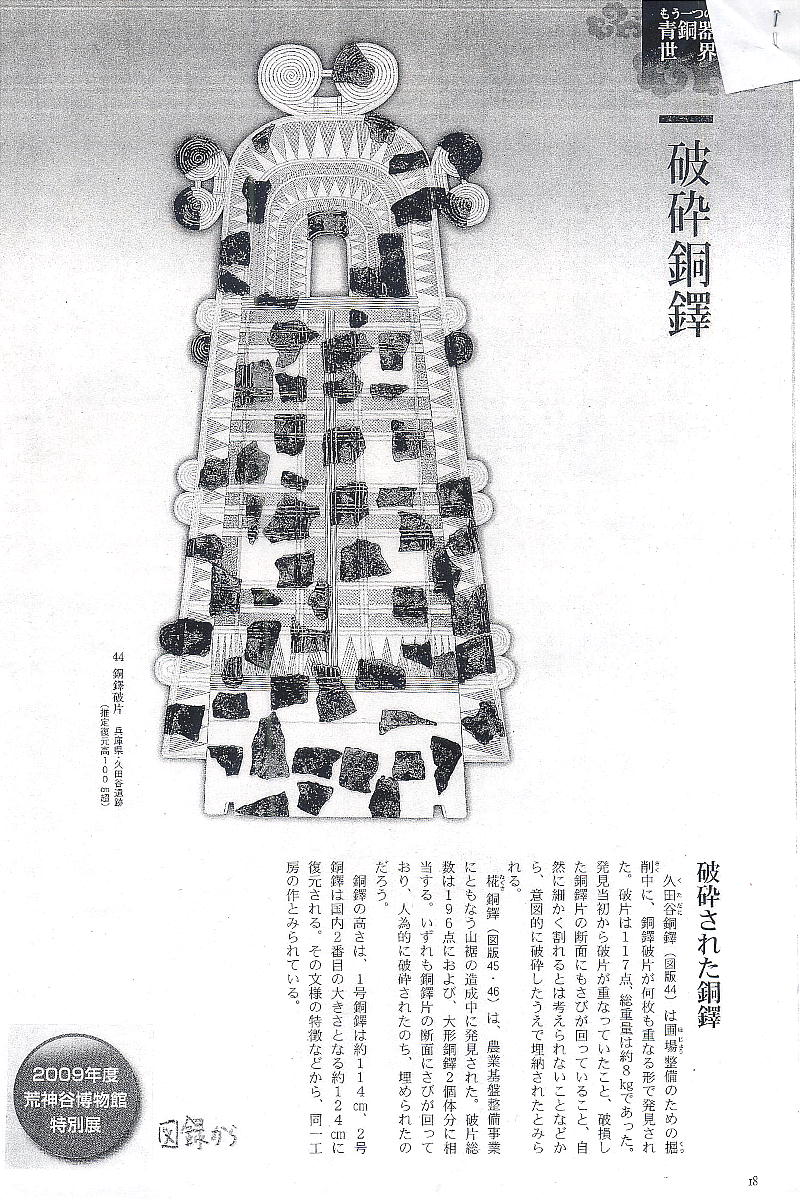

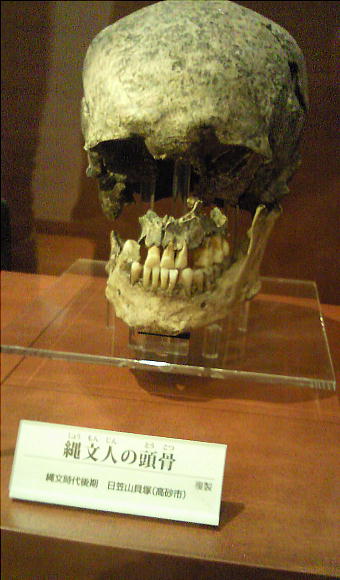

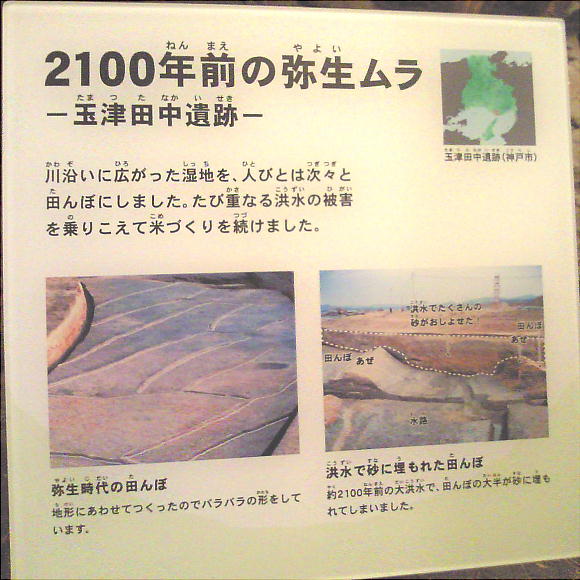

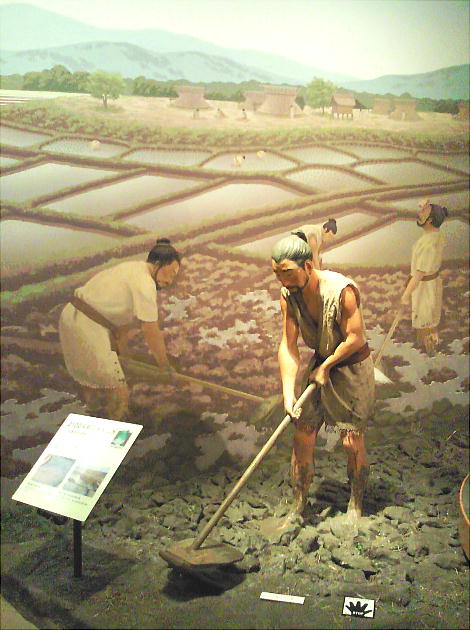

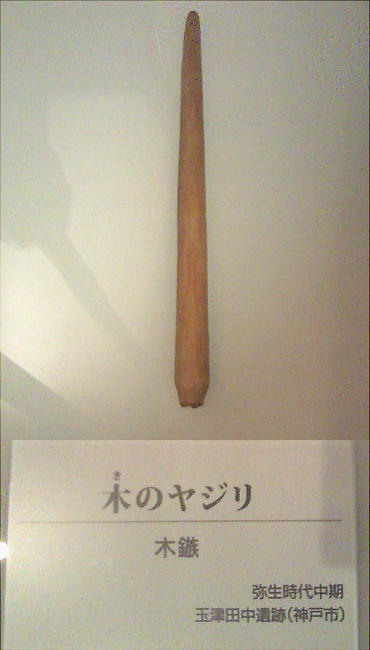

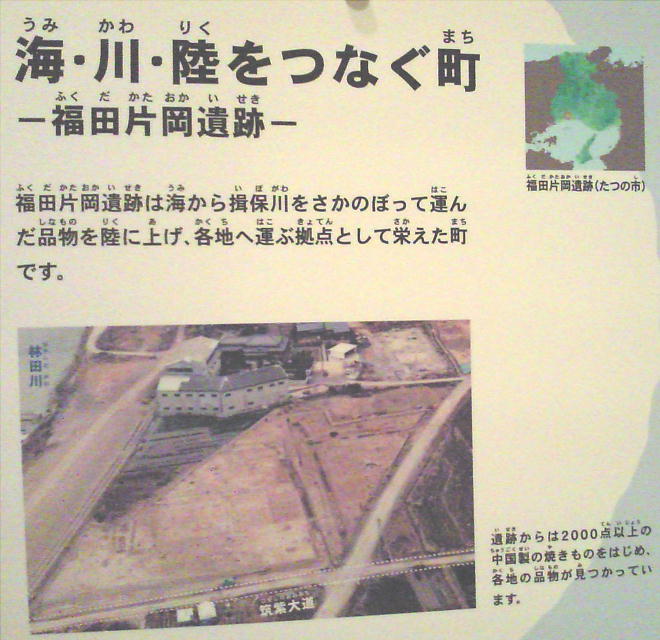

第147回例会 実験考古学へのご案内 三たび、兵庫県立考古学博物館へ -------------------------------------------------------------------------------- 私は古代史関係の、幾つかのブログ、SNS( mixi)、掲示板等に時々投稿しています。そこで知り合ったお仲間に 「オモイカネさん」がいます。先日お渡しした「季刊邪馬台国103号」の冒頭で、安本美典博士が紹介していた 人物です。その人が、11月28日に兵庫県立博物館で行われる「銅鐸破壊実験」に来ると連絡がありました。 ご存じのように、銅鐸や鏡など、古代の青銅器の中には、バラバラに破壊されて出土するモノがあります。但馬で 発見されたものや、鏡では有名なのは伊都国前原市で発見された「八たの鏡」です。直径48cmもある銅鏡20 数面が人為的にコナゴナに破壊されています。一体何故、銅鐸や鏡を破壊して墓に埋葬するのか、またどうやって 破壊するのか? 東大阪に、鏡を作りに行った事がありますが、そのとき鋳物工場のベテランが、「鏡を割るのはホントに難しい」 と話していたのを思いだします。その人も、自分で作った銅鐸や鏡を毀してみたことがあると言っていました。 私は知りませんでしたが、つい先日この実験はTVの「世界・不思議発見!」でも取り上げられたそうです。 その実験が見られます。皆様。こぞってご参加下さい。 尚、オモイカネさんは東京八王子に住むサラリーマンで、確か■■■■■■にお勤めの、歴史マニアの方です。 日時 : 11月28日(土)AM10:20集合 集合:JR大阪駅中央改札口砂時計前(大丸の阪神側です。) 行程 ●JR大阪駅10:30発−(JR東海道本線新快速・姫路行 西明石 ) −11:26JR土山駅着(1,110円) ●土山駅 − 出会いの道- 大中遺跡公園(30分:昼食) ●兵庫県考古博物館にて銅鐸破壊実験に参加。 (以下青字は、オモイカネさんからのmailです。) 「兵庫県立考古博物館の銅鐸破壊実験について、情報お送りしておきます。 どなたでも、自由参加ですから、是非皆さんでご参加ください。お会いできるのを楽しみにしております。 特別展「古代祭祀の世界」 2009年10月03日(土) 〜 11月29日(日)も開催中です。 兵庫県立考古博物館 〒675-0142 兵庫県加古郡播磨町大中1-1-1 TEL.079-437-5589 11月28日(土) 13:30〜15:00 −体験(イベント)− 銅鐸破壊実験〜壊れた銅鐸のナゾに迫る〜 場所:講堂・体験広場 対象:どなたでも 料金:無料 ttp://www.hyogo-koukohaku.jp/events/p6krdf00000013n9.html」 ●時間在れば、兵庫県考古博物館を見学(¥200) ●JR土山駅 − (JR東海道線) − JR大阪駅(1,110円) 費用 : 交通費(2,220)+入館料(200)+反省会費用(2000?) 持ち物: 弁当・雨具・その他 見所 : 今回は殆どあるきません。じっくり銅鐸の謎に迫りましょう。 豊岡市日高町久田谷から出土した、117片からなる破砕した銅鐸福岡県前原市の「平原遺跡の鏡群」

例会参加申し込みは、以下のアドレスをクリックしてください。 例会参加申し込み 邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部・会員専用ページ / 次回例会案内

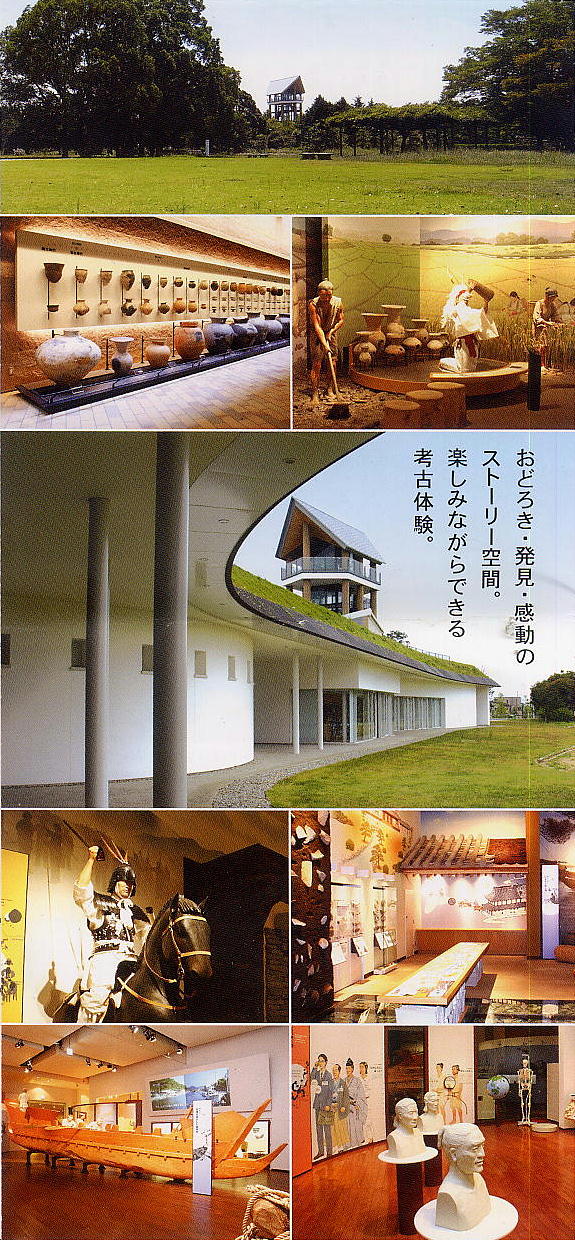

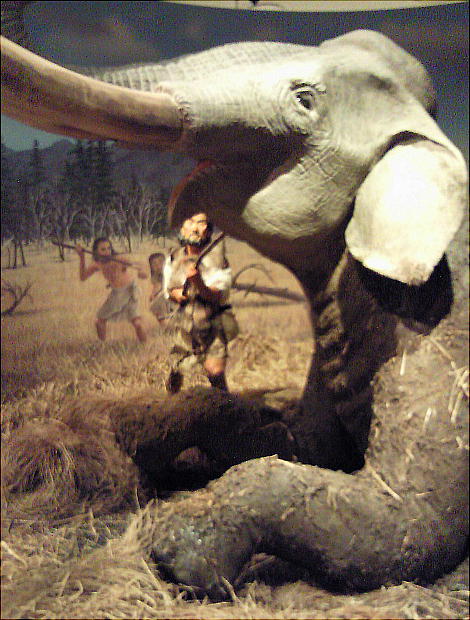

というわけで、冒頭に記したようにオモイカネさんのお誘いに乗って、今回は三たび兵庫県考古学博物館へとやってきた。 「銅鐸の破壊実験!」そんな実験は、見ようとしてもなかなか見れるモンじゃない。 古代、銅鐸や鏡が破壊された状態で出土する事があるが、その方法は? またその動機は? 何故に青銅器を破壊して地 中に埋めるのか? これらの疑問が、勿論、本日の実験ですべて明らかになるわけではないが、何か古代人達のその心象 に近づくことができるかもしれない。そう思ってやってきた。

今回は、皆様お忙しいか、或いは歩かないからか出席者が少なく、私も含めて4人。普段の半分だ。

例の別府鉄道の軌道跡の道をたどって、

池のある公園で昼食を取る。ここと博物館は目と鼻の先である。

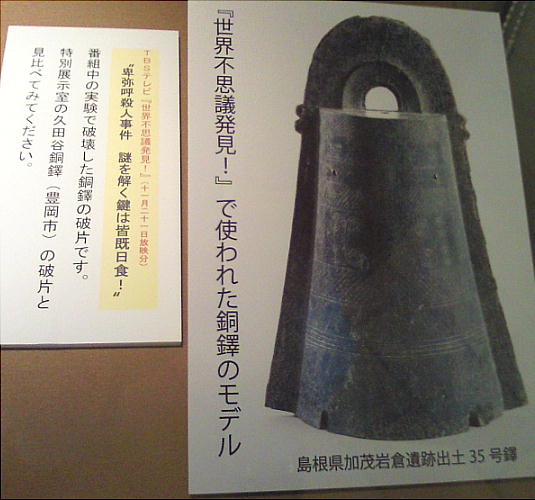

私は知らなかったが、TV番組「世界不思議発見」で最近この実験は取り上げられたのだそうだ。

メンバーの中にはその番組を見たという人もいた。今回はその再現なのだ。

まずは実験の前にレクチャーを。最初は博物館の石野館長から、「銅鐸はどうして破壊されているのか」の解説があって、

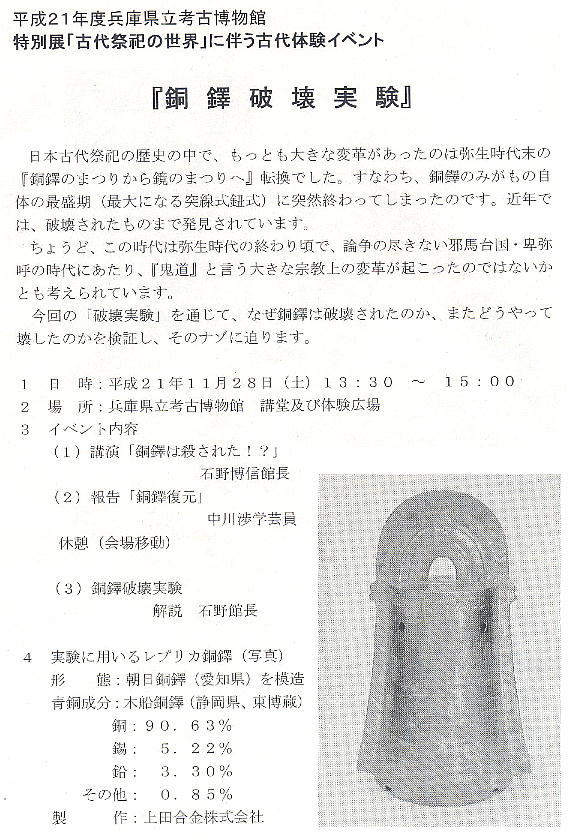

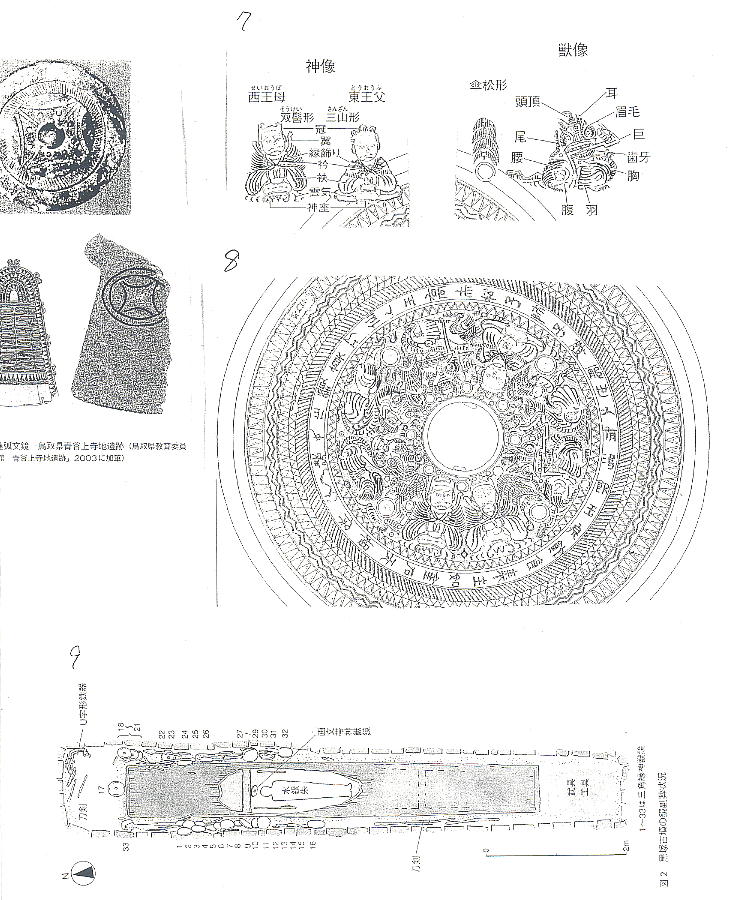

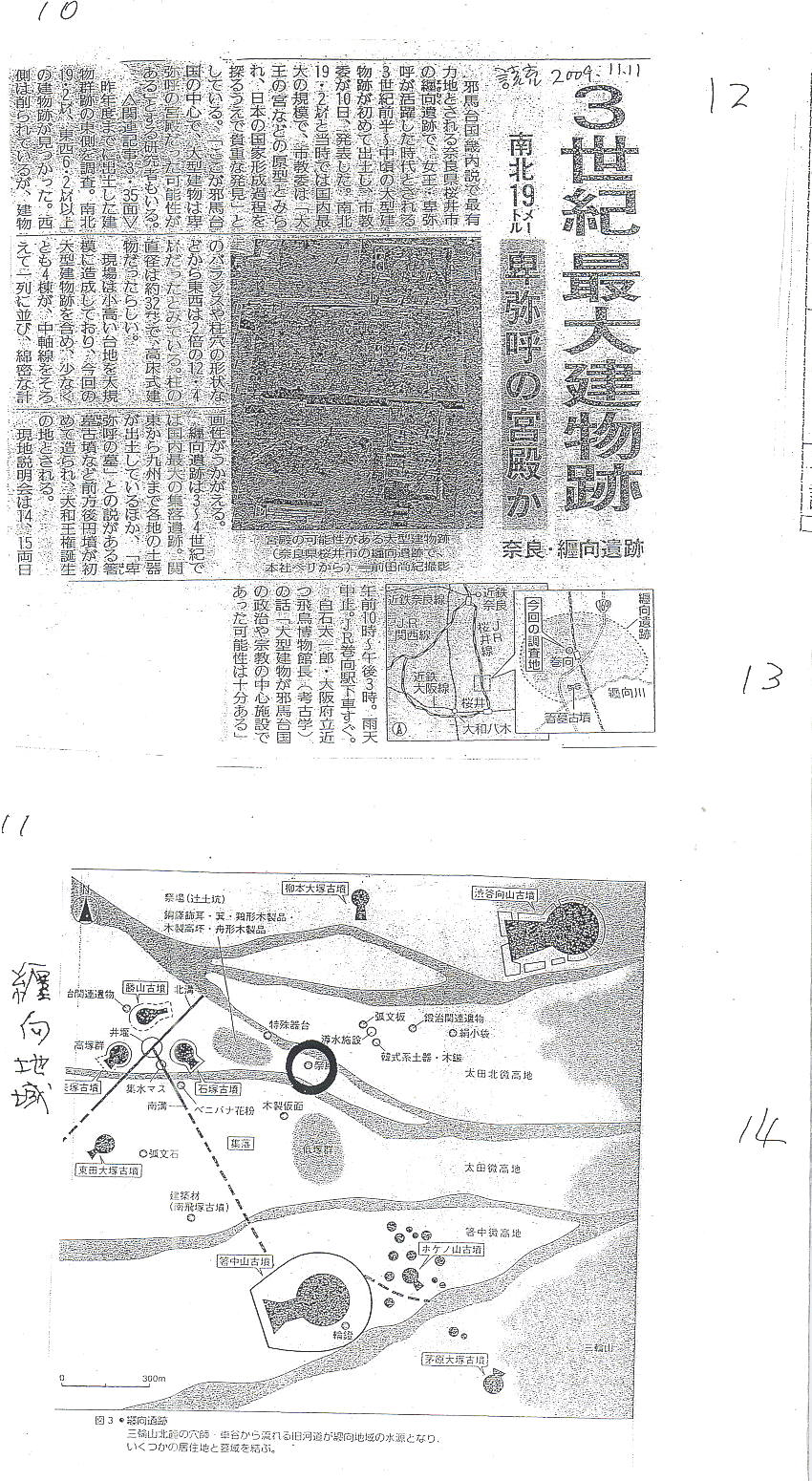

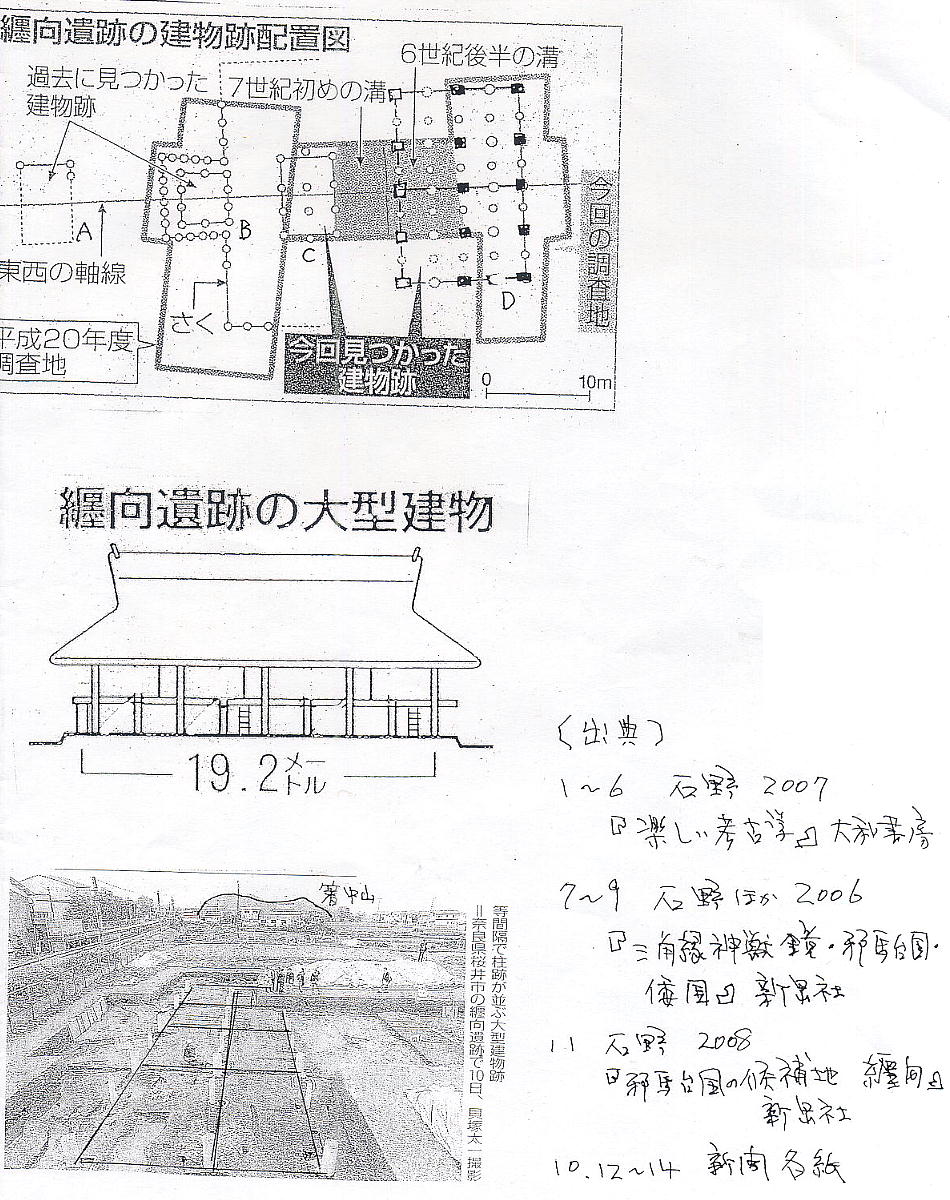

以下は、レジュメと石野先生の資料。

上と下は、A3の用紙をA4半分づつに分けた。以下同じ。

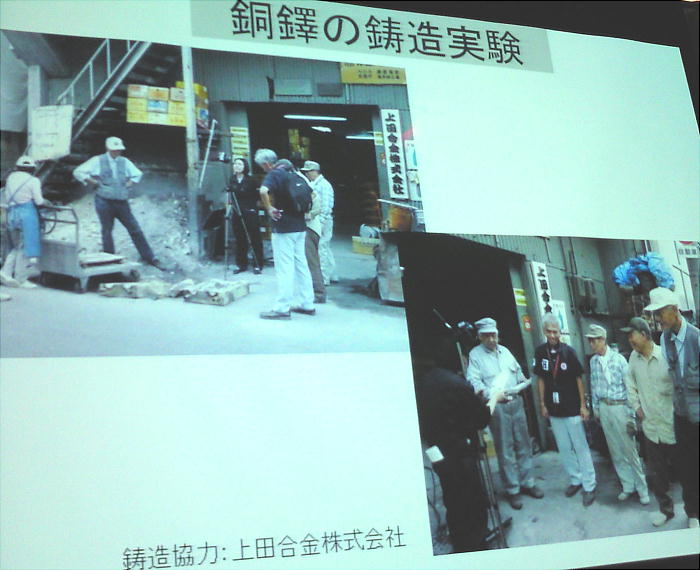

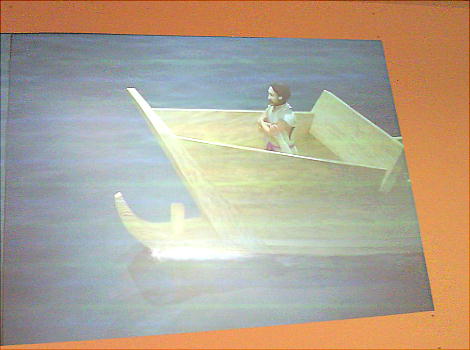

次に中川学芸員が、作った銅鐸についての説明をスライドで。

やっぱり銅鐸のメーカーは、私がむかし郭公さん達と銅鏡を造りに行った、東大阪の上田合金さんだった。

社長や児見山さんの顔も見える。私が銅鏡を造りに行った時の様子はここをクリックして下さい。

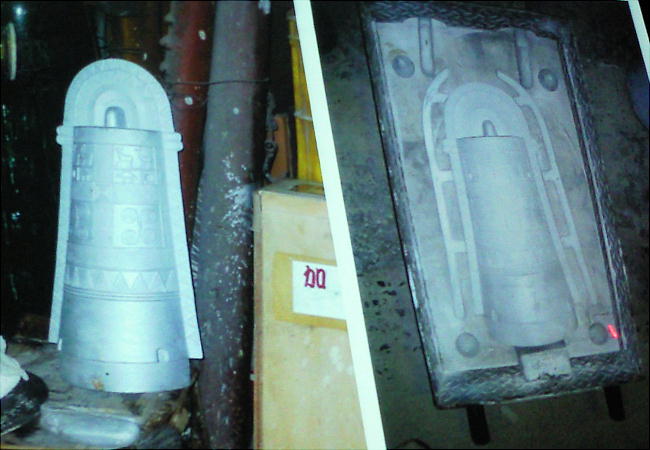

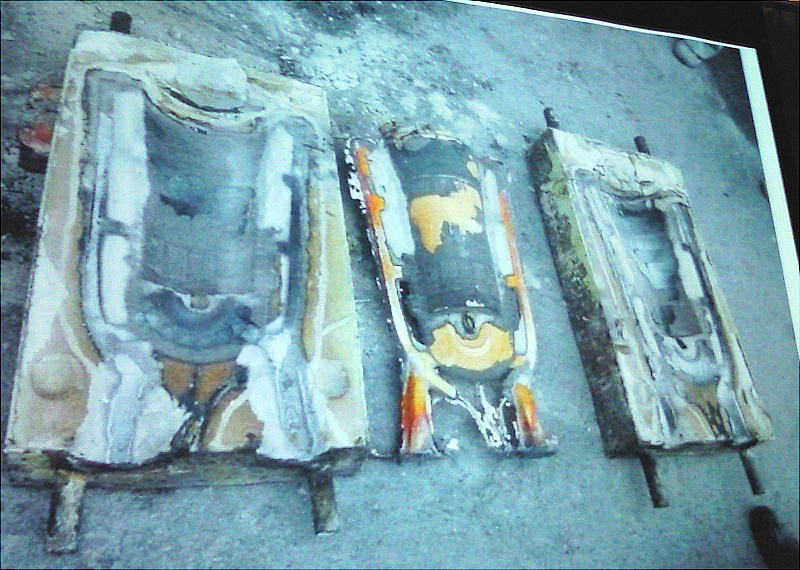

まず銅鐸の鋳型を作る。

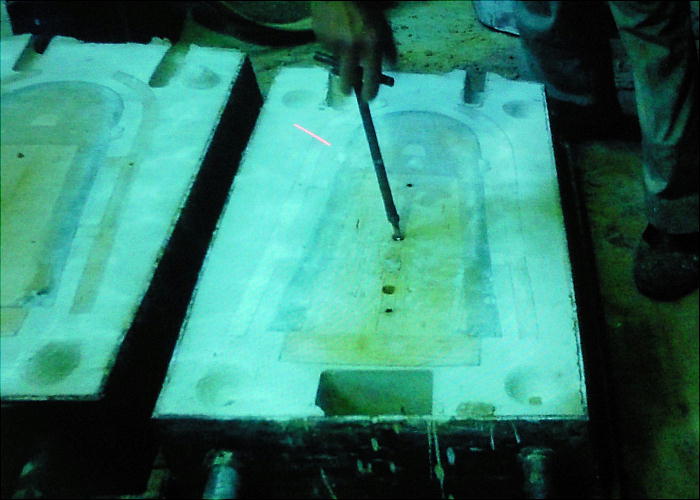

型枠の中に鋳型砂を入れ、銅鐸を置く。上からも砂をかぶせ固める。

ガス注入の坑を開ける。このガスで砂がガチガチに固まる。

固まったら銅鐸を取り出して鋳型を整える。

鋳型は完成した。

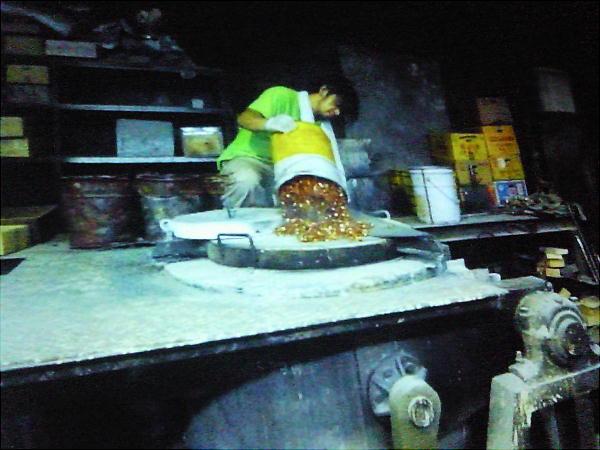

高純度の青銅を溶かす。通常の鋳物に含まれるよりも銅を多くしてあるそうだ。

溶けた青銅を鋳型に流し込む。

鋳型を開ける。上下に開けられるよう、鋳型には取っ手が付いている。

出来上がった銅鐸(真ん中)。これからバリ(廻りの鋳型くず)を切りとって磨けば、立派な銅鐸が出現する。

この銅鐸が下のようにバラバラにされるのだ。

さぁー、前置きのレクチャーも終わって実験会場へ移動である。ここでオモイカネさん、どんたくさん、ダッタン人さんに会った。

皆さん、mixiの古代史トピックスで大活躍中の御仁である。どんたくさんは、歴史ある「豊中歴史研究会」の会長さん。

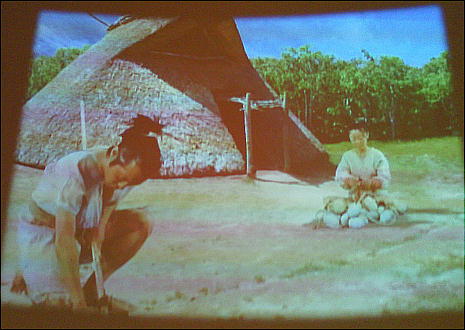

弥生時代の大中遺跡、竪穴式住居跡が実験会場である。既にたき火が燃えている。こんな火で銅鐸を燃やすのか。何かちょぼい。

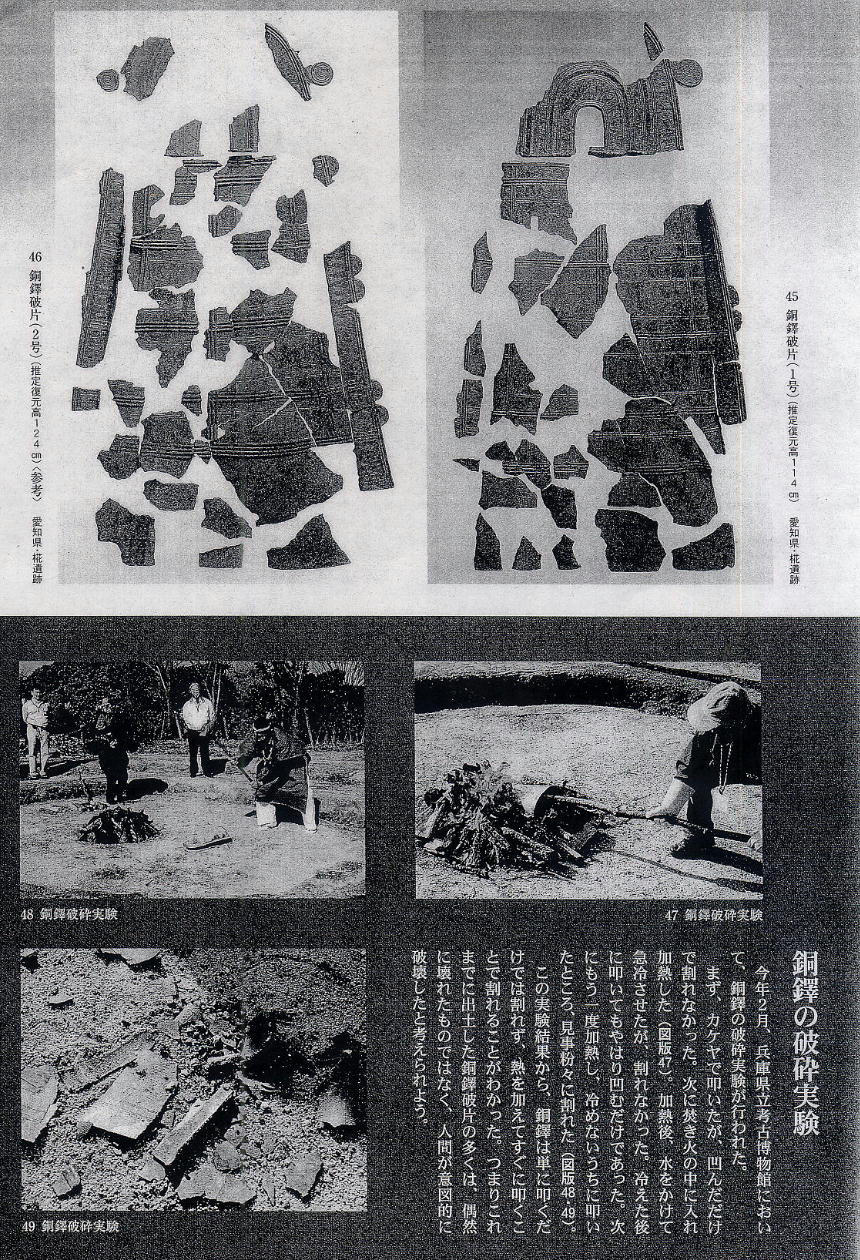

最初は何もせずに銅鐸をたたき割ろうと。しかし少しへこむだけで全然割れない。

希望者や、考古学者(上右貫頭着のグループ)の皆さんが割ろうとするが、「ほら、これだけ」(下左)。それならと火の中へ。

熱した銅鐸に冷水を浴びせ、それから同じように叩いてみるが結果は同じ。少しへこむだけ(下右)。

「これはおそらく、水を掛けたので熱した効果が消えてしまったのでしょう。」と当たり前のことを言う石野館長。

それなら水を掛けずに、熱いとこを即たたいたらどうだ、というので。

「えぇーぃ、このヤロ」と力任せ。「あ、割れた。」

次々に割にくるみなさん。

「僕も、僕も、えぃえぃ。」「腰が引けてるぞ、ぼうず!」 哀れ、銅鐸はコナゴナにされてしまいましたとさ。

「@皆さん、もっとバラバラにしてしまいましょう。」という職員の声に、小さな破片もさらに小さく。

ま「鐵は熱いうちに打て」と言うが「青銅器は熱いうちに毀せ」やね。熱して割ればコナゴナに出来ると言うことは証明されたわけだ。

してみると、古代人はやはり自らの意志でバラバラにした青銅器を埋収した事になるね。何のためかはわからんが。

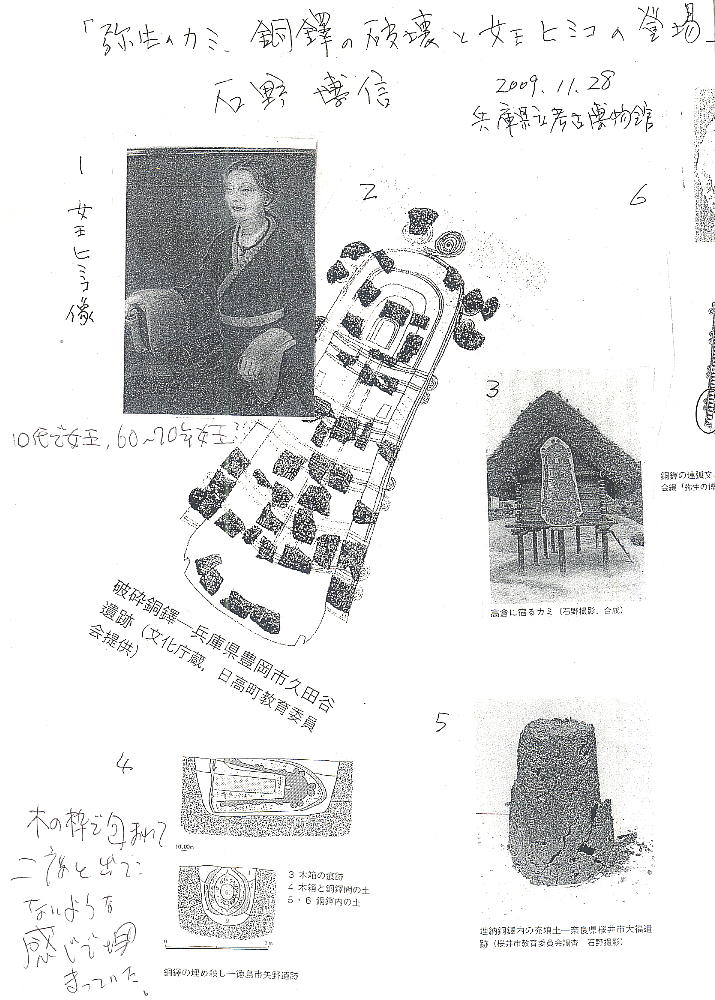

上は、オモイカネさんから頂いた「玉稿」の第一頁。この他にも、幾つかの掲載誌の抜粋抄や、発表した論文の一覧表等を いただいた。恐れ入ってしまった。我々は(少なくとも私は)、とてもこんな学術論文などを書けるほどの頭もないし、素 養もない。ただ、常に大きな歴史の流れとうねりを感じていたい、と思って歴史マニアを続けているのだが、オモイカネさ んはまさしく学術派である。おそらくそっち方面の学科を出ているのではないだろうか。論文を読むとそういう気がする。 安本美典さんもオモイカネさんを評して、プロかセミプロという表現をしていたが、畑違い(の学問)からあそこまでの歴 史論文を書けるのなら相当なものである。

はい、ご苦労様。実験会場を後にして博物館へ。

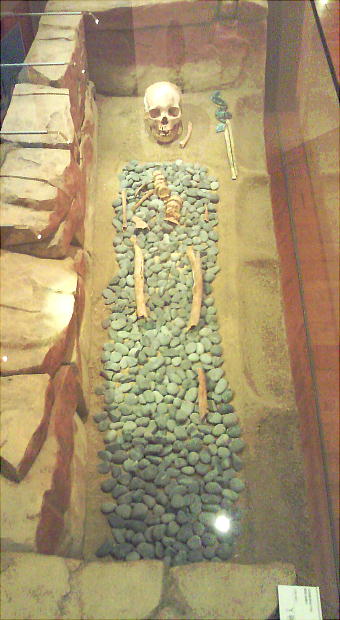

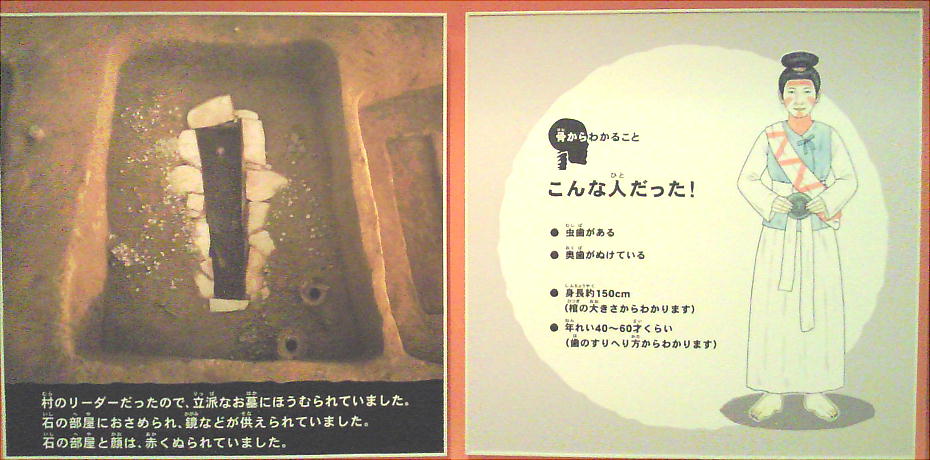

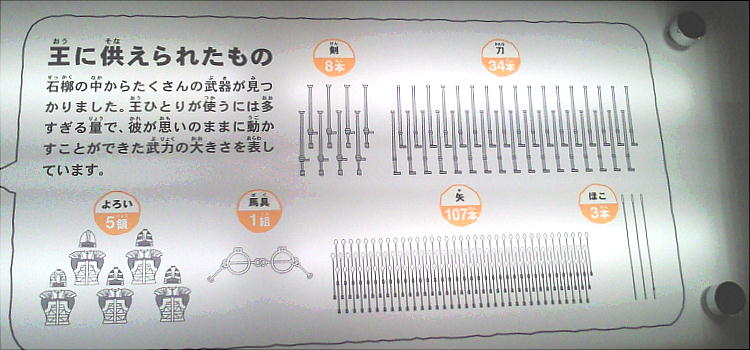

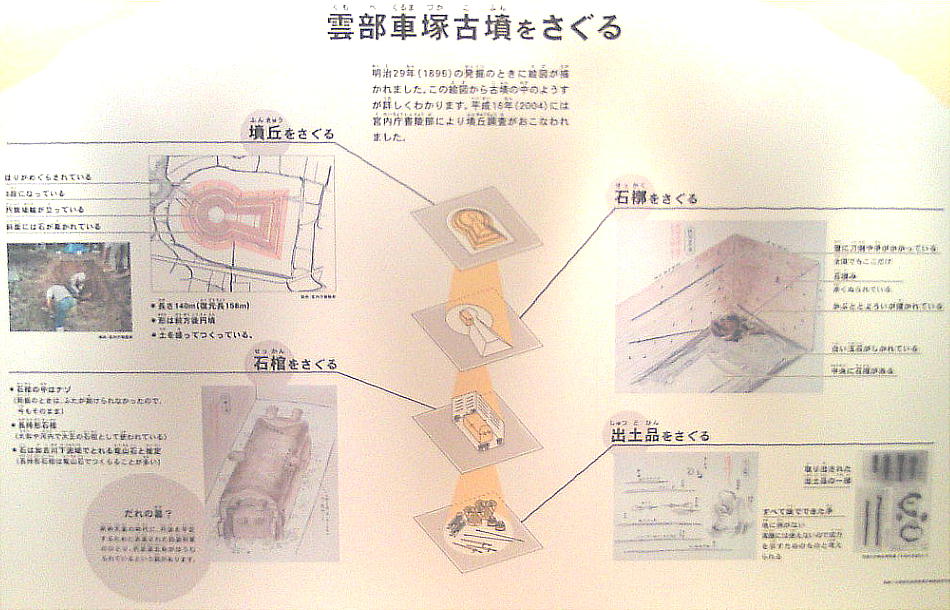

雲部車塚古墳

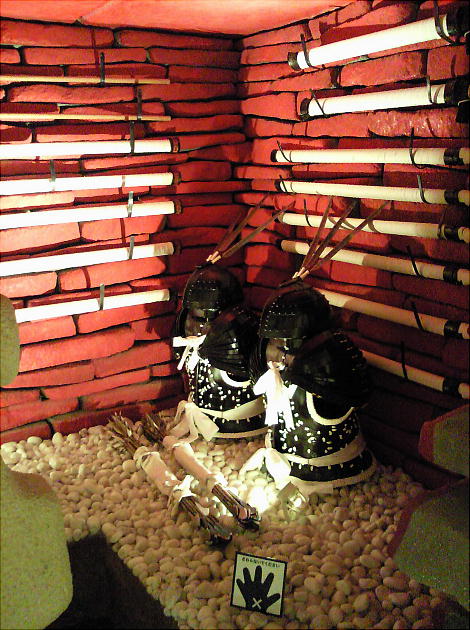

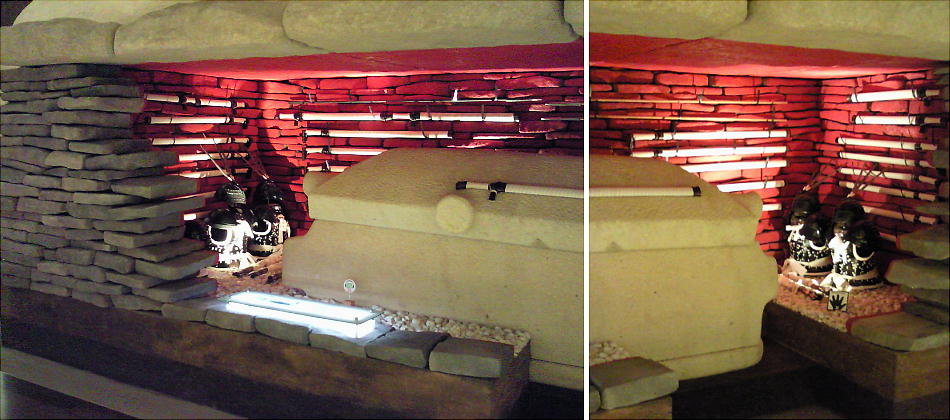

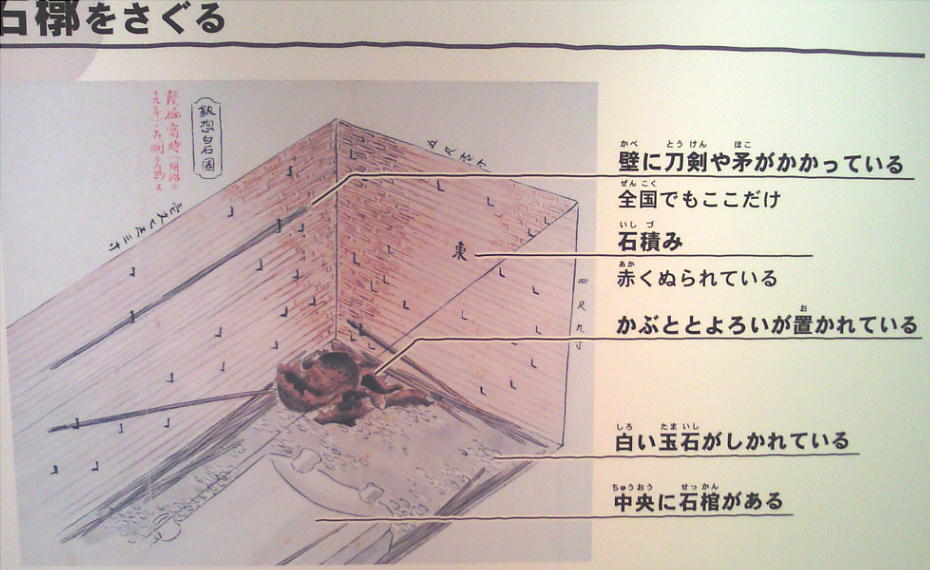

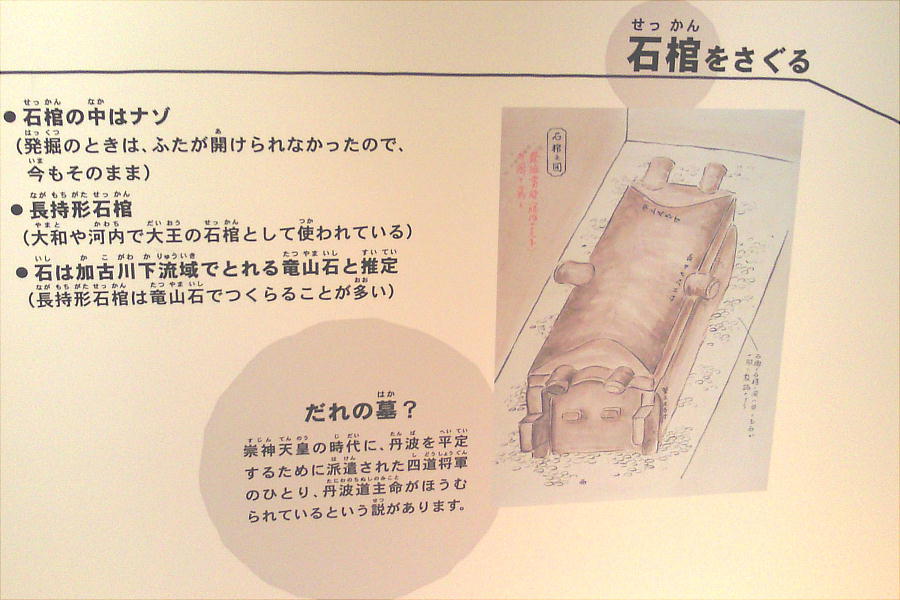

今まで2度も来ていながら、この古墳のことはまったく見過ごしていた。「何だこの古墳は!」とみんなで感嘆した。今までこんな 古墳は見たことが無いし、この豪華な副葬品も他に例がない。聞けば、古墳の壁に楔をうって槍や刀を陳列している例は全国でここ だけだという。うかつにも、これまで2度ともこのコーナーはただ通りすぎていたのだろう。人の注意力などまったくこの程度だ。 河内さんも興奮して、「こんどこの古墳見に行こうや!」と言っていたが、説明してくれた課長さんによると、もう完全に埋めてあ って、外観はタダの小山だという。篠山市にこんな立派な古墳があったとは。 もしほんとに、四道将軍の「丹波道主命」(たにおのちぬしのみこと)の墓だとしたら、四道将軍というのはすごい権力者だったの だなぁと思う。

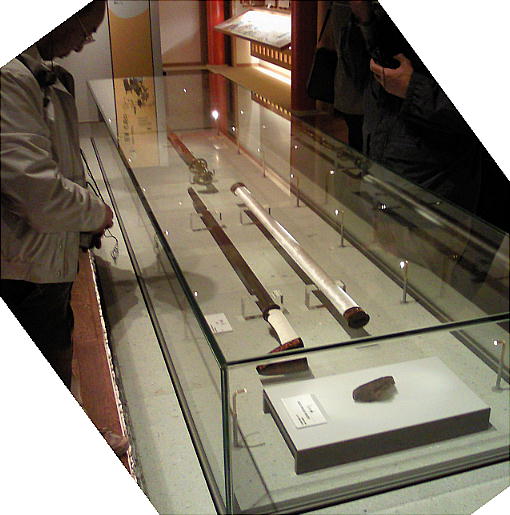

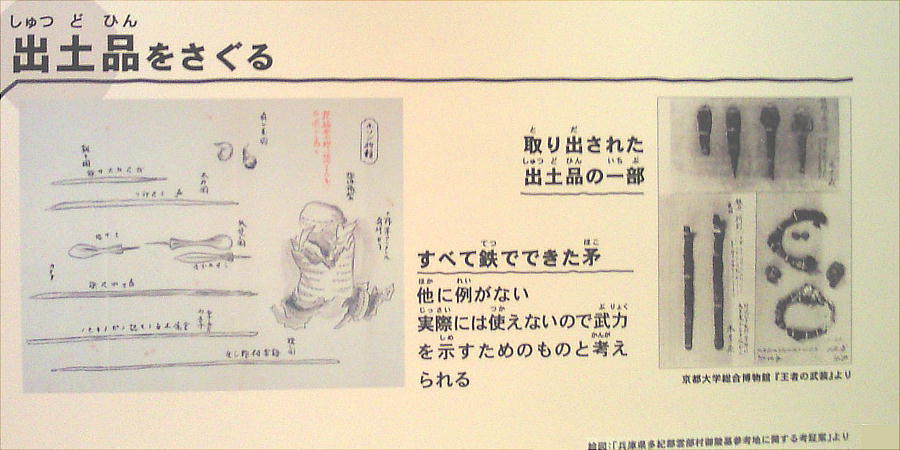

石棺の上にまで刀が乗っているし、その刀はまるで、藤の木古墳からの刀にもひけを取らないような立派さだ(下)。

上左の矛は、上右と繋がっている。下部は平べったくふくれているが、おそらく祭祀用だろう。

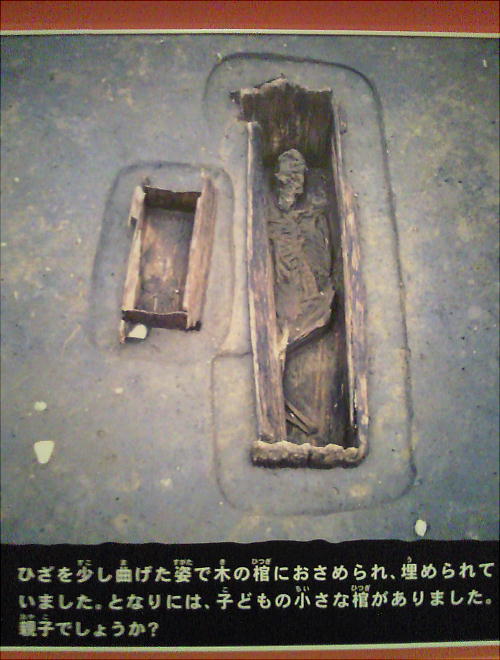

弥生人の子供が「おっちゃん、サイナラ。」

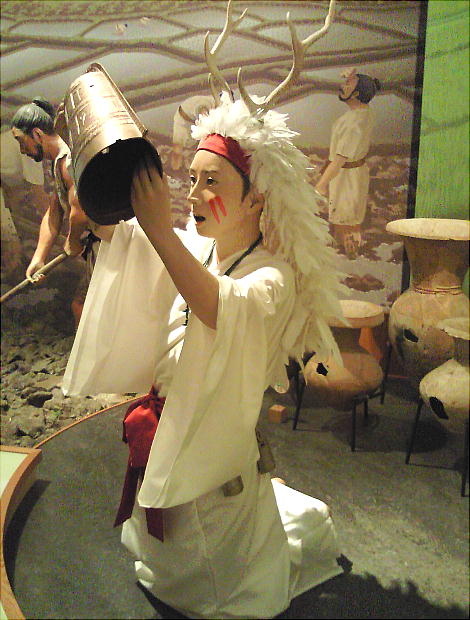

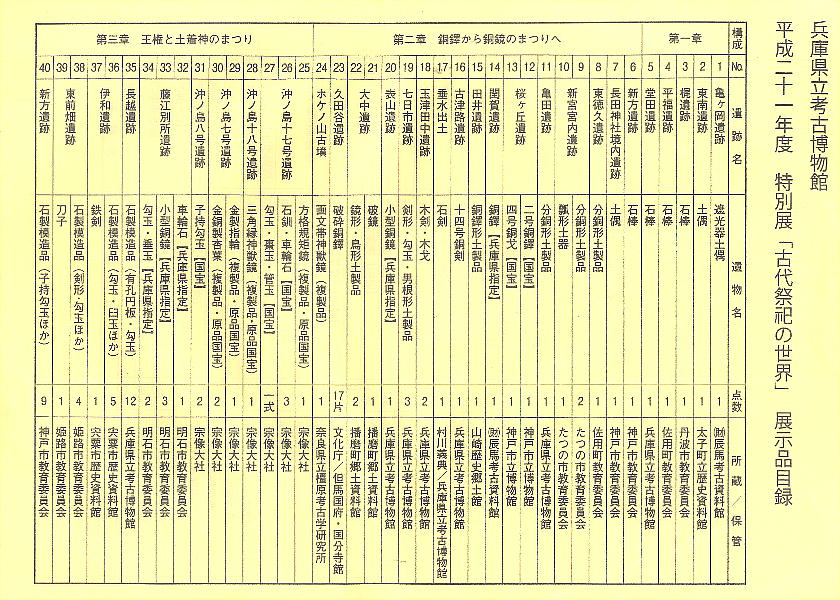

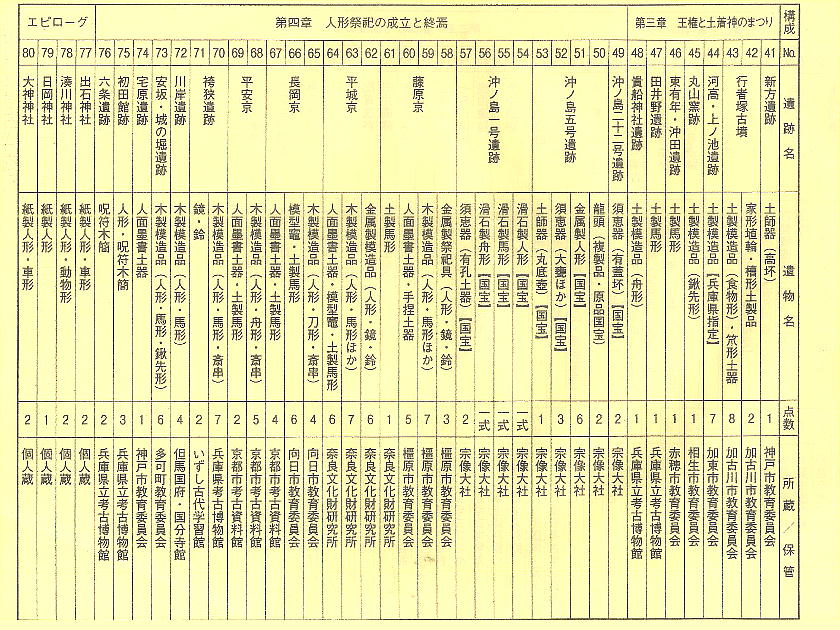

こちらは特別展の会場だが、勿論「撮影禁止」。以下が展示内容。

「サイナラ、おっちゃん。」「おう、またな。」

梅田阪急の飲み屋街にて。可愛子ちゃんのマネージャーと写真に納まる。

なんか、弥生人の女の子とそっくり。お疲れ様でした。さぁ、次回は忘年会です。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 兵庫県立考古学博物館 −銅鐸・破壊実験−

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 兵庫県立考古学博物館 −銅鐸・破壊実験−