2005.4.14 東京都千代田区九段北1

28年勤めた会社の本社がかって九段下にあった。その本社ビルの前に靖国神社方面へ登っていく坂があり、これを「中坂」と いった。その中坂の中程、九段坂側のビルとビルの間に幟がはためいている。「筑土神社」である。この前を通るたびに、「え らく狭いところにある神社やなぁ。」と思っていた。それに、聞いた事も無い(つくど)という名前にも興味を抱いていた。皮 肉なことに、本社が汐留へ移転してしまってから、ここを訪れた。

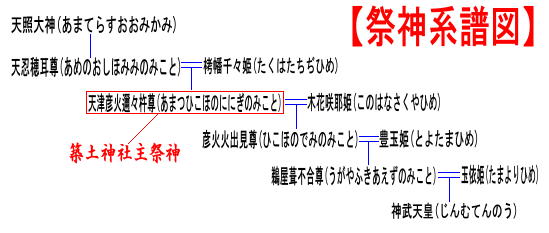

築土神社(つくどじんじゃ) 旧 称 : 津久戸大明神 江戸明神 田安明神 由 緒 : 創建 940年(天慶3年) 祭 神 : <主神> 天津彦火邇々杵尊 <相殿> 平将門 菅原道真 創建年代 : 天慶3年(940) 社格等 : 旧村社 鎮座地 : 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-21 連絡先 <Tel> 03-3261-3365 <Fax> 03-3261-8634 氏子区域 : 千代田区 九段北一・ニ丁目 九段南一・ニ丁目 飯田橋一・ニ・三・四丁目 一ツ橋一丁目(旧竹平町) 富士見一・ニ丁目 北の丸公園(旧代官町) 新宿区 市谷船河原町

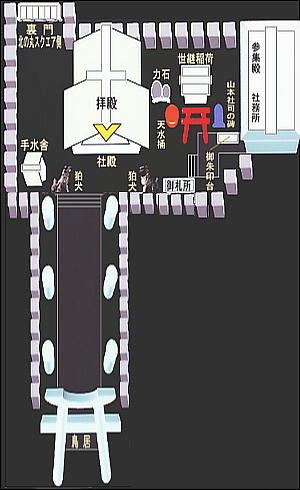

狭い通路にかかる鳥居をくぐると、すこし細い通路を入っていく。急に視界が開けびっくり。そこに筑土神社の社が鎮座ましま している。その昔、江戸城を築いた太田道潅が、江戸の鎮守として田安台(現在の北の丸公園)に平将門を祀ったのが始まりで、 社はその後元和2(1616)年に飯田橋西の筑土八幡町に移り、昭和29(1954)年にこの地に移って来た。

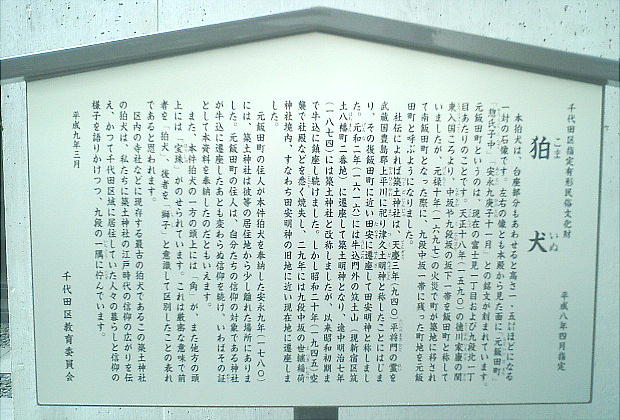

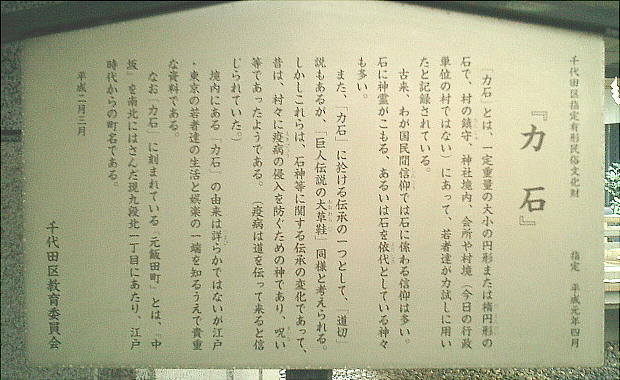

<築土神社御由緒> (1)築土神社は940年(天慶3年)6月、関東平定後、藤原秀郷らの手で討たれ京都にさらされた平将門公の首を首桶に納め密かに 持ち去り、これを武蔵国豊島郡上平河村津久戸(現・千代田区大手町周辺)の観音堂に祀って津久戸明神と称したのが始まりで、 江戸城築城後の1478年(文明10年)6月には、太田道灌が江戸城の乾(北西)に当社社殿を造営。太田家の守護神、そして江戸 城の鎮守神として厚く崇敬された。 (2)1552年(天文21年)11月には、上平河村内の田安郷(現在の九段坂上からモチノキ坂付近)に移転。当時の境内地は極め て広大でその地名を冠して田安明神とも称し、山王(日枝神社)、神田(神田明神)とともに江戸三社の一つに数えられ、江戸 庶民の崇敬の的となった。然るに1589年(天正17年)徳川家康江戸入城の際、江戸城拡張(二の丸等築造)のため下田安牛込見 附米倉屋敷跡(現在のJR飯田橋駅付近)へ、さらに1616年(元和2年)には江戸城外堀拡張のため新宿区筑土八幡町へと移転し、 築土明神と改称した。 (3)以後、徳川幕府との関係は親密となり、1654年(承応3年)2月、江戸城二の丸にあった東照宮(徳川家康之霊)の社殿を 築土明神境内へ移築。1657年(明暦3年)明暦の大火の際には、幕府より唐金水桶 ・金燈籠 ・銅瓦等の奉納援助金を受けた。 1634年(寛永11年)4月に記された『要用雑記』にも、「津久戸は御城内氏神につき、春日殿御取次ぎを以って御上様へ御札御 守、差上げ候」「正、五、九月、津久戸明神神前に於いて御上様御祈祷仕る」と記されている(「春日殿」とは三代将軍家光の 乳母で当時の大奥を取り仕切り、築土神社氏子内の江戸城北の丸に屋敷を構えていた)。 (4)徳川幕府終焉後の1874年(明治7年)、氏子の請願により天孫降臨の神 ・天津彦火邇々杵尊を歓請し築土神社と改称。 1907年(明治40年)9月には幣帛供進社(村社)に指定された。同地に鎮座すること実に328年の長きに及ぶも、1945年(昭和 20年)4月、戦災により社殿 ・社宝その他悉く全焼し、翌1946年(昭和21年)9月、千代田区富士見へ移転。さらに1954年(昭 和29年)9月、九段中学校(現・九段中等教育学校)建設のため再び立ち退き余儀なくされ、現在地(九段中坂)にあった世継 稲荷神社の敷地内へ移転し新社殿竣工。1990年(平成2年)9月には鎮座1050年記念大祭を斎行した。 (5)1994年(平成6年)5月、社殿老朽化に伴い社殿・社務所の大改築を実行し地上8階(地下1階)建てのビルが完成(千代田 区都市景観賞受賞)。社殿もコンクリート壁の現代的な神社となった(この時、境内にあった末社の木津川天満宮より築土神 社の「相殿(あいどの)」に菅原道真公を配祀)。ビル名は「アイレックスビル」と名付けられたが、「アイレックス」とは モチの木を意味し、かつて築土神社が九段坂からモチの木坂に至る田安の地に鎮座していたことにちなんでこの名が付けられた。 参道入口にはビルのシンボルとしてモチの木が植えられている。 【Copyright c 2001-2007 tsukudojinja. All Rights Reserved. 】

平将門は平安時代末期に朝廷への反逆を試み、939年代の後半、後に承平・天慶の乱と呼ばれる反乱を起こした。しかし、平 貞盛・藤原秀郷らによって討たれ、この乱は鎮圧される。将門はこれ以来、伝説の人物となり、様々な語り物に登場することに なる。「太平記」巻十六には、 「天より白羽の矢一筋降て、将門が眉間に立ければ、遂に俵藤太秀郷に首を捕られてけり。其首獄門に懸て曝すに、三月迄色変 はらず、眼をも不塞、常に牙を嚼て、「斬られし我が五体、何れの処にか有らん。此に来れ。頭続で今一軍せん。」と夜な夜な 呼ばはりける間、聞く人是(これ)を恐れずと云ふ事なし。」

もともとは「筑土明神」と言い、近隣住民に手篤く祀られて来た。江戸の昔から関東人、特に東京人はなぜか将門を贔屓にする。 江戸幕府も将門に関係のある神社を大事にしていたし、神田明神などもその代表例である。将門が朝廷に対し、レジスタンスの 姿勢を示したことが、上方に対する江戸民衆のコンプレックスの裏返しとして受け入れられたのかもしれない。

伊勢谷総兵衛が京都の曝場から、田原藤太(藤原秀郷)に討たれた平将門の首を奪い、豊島郡津久戸村に祀り「津久土明神」と 称した。その後太田道灌が江戸の鎮守として田安台(田安門の内側)に移し、さらに現在地(黐ノ木坂・冬青木=もちのきざか) に村と共に移して田安明神として祀ったが、元和二年(1616)に新宿区筑土八幡町に遷宮、筑土八幡神社と並んで鎮座し、 村は船河原町を形成した。 これがこの神社の由来であるが、同じく千代田区大手町1丁目1番地には「将門の首塚」と言われるところがあって、これは京 都から飛んできた将門の首がここに落ちたというものだ。してみると、将門の首はほんとに曝し台から盗まれて関東へ舞い戻っ たのかも。

戦災で焼けたのを機に、昭和29年残っていた世継稲荷の現在地に戻った。焼失するまで将門の首と首桶が祭神だったという。 明治政府は将門嫌いだったので、神社としては遠慮して相殿としている。現在はビルの谷間の穴倉のようなところに納まって、 せちがらい鎮座を余儀なくされている。さしもの将門も、「マネーだけが人生さ!」の東京人達の間では、もう板東平野を救 ってやろうなどという気にはならないのかもしれない。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部ANNEX / 寺社仏閣

SOUND:Penny Lane

SOUND:Penny Lane