相国寺萬年山相国承天禅寺(まんねんざんしょうこくじょうてんぜんじ) 相国寺(しょうこくじ)は正式名称を萬年山相国承天禅寺と称し、足利三代将軍義満が、後小松天皇の勅命をうけ、約10年の歳月を 費やして明徳3年(1392)に完成した一大禅苑で、夢窓国師を勧請開山とし、五山の上位に列せられる夢窓派の中心禅林であった。 その後応仁の乱の兵火により諸堂宇は灰燼に帰したが度重なる災禍にもかかわらず当山は禅宗行政の中心地として多くの高僧を輩出 し、室町時代の禅文化の興隆に貢献した。後に豊臣氏の外護を受けて、慶長10年(1605)豊臣秀頼が現在の法堂を建立し、慶長14年 には徳川家康も三門を寄進した。また後水尾天皇は皇子穏仁親王追善の為、宮殿を下賜して開山塔とした。他の堂塔も再建したが天 明8年(1788)の大火で法堂・浴室・塔頭9院のほかは焼失。文化4年(1807)に至って、桃園天皇皇后恭礼門院旧殿の下賜を受け て開山塔として建立され、方丈・庫裏も完備されて漸く壮大な旧観を復するに至った。現在は金閣・銀閣両寺をはじめ九十余カ寺を 数える末寺を擁する臨済宗相国寺派の大本山である。 法堂(重文)は桃山時代の遺構でわが国最古の法堂、一重裳階付入母屋造りの唐様建築で本尊釈迦如来および脇侍は運慶作。天井の 蟠龍図は狩野光信(永徳嫡子)筆。法堂北の方丈は勝れた襖絵を有し、裏庭は京都市指定名勝となっている。開山塔内には開山夢窓 国師像を安置。開山塔庭園は山水の庭と枯山水平庭が連繋する独特の作庭である。その他に寺宝として多数の美術品を蔵している。 (相国寺公式ホームページより。)

開山は春屋妙葩(しゆんおくみようは)。その師夢窓疎石を開山第一世とし自らを第二世とする。京都五山の第二位。現在の本堂(法 堂)は豊臣秀頼の建立した桃山時代のもの。春屋妙葩は、夢窓疎石のおいで、17歳で出家修業に励み1345年に夢窓の法を継いだ。 臨済宗は唐の臨済義玄を開祖とする禅宗の一宗派。鎌倉幕府が開かれる前年の建久2年(1191年)に明庵栄西(みようあんえいさい) が黄竜派(臨済宗)の禅を最初に日本にを伝えたのに始まる。相国寺の開山、夢窓疎石は、時の権力者に重用され、天龍寺船による 元との貿易も促進して潤沢な資金を手に入れ、天龍寺を建立に尽力、開山となる。多くの優秀な門弟を育成し、相国寺の実質上の開 山、春屋妙葩もその中の一人だった。

相国寺創建の足利義満は、夢窓派の中心人物として五山の上に南禅寺をおき、五山・十刹制度のより強固な体制作りに貢献し、その 後の五山文化の興隆をみる。五山制度はもともとは寺を格付け管理し、官が任命権をもって順次格式の高い寺に昇任させる制度で、 その順位は時により変更になっている。現在一般に知られる五山の順位は至徳3(1386)年足利義満が定めたもの。1401年には室町 幕府は相国寺を京都五山の第一位としている。

相国寺はその寺域が約144万坪あったといわれ、高さ100mもある七重の塔(七層宝塔)も度建立されたが、落雷により焼失。その後 も、伽藍堂塔は戦災や火災でたびたび全焼。元和元年(1615)には徳川幕府が五山十刹に対し法度を出し、以後権勢は失われる。 1788年天明の大火により、相国寺は法堂と数院を残してほとんど焼失する。1807年江戸時代後期に現存する方丈、庫裏が再建される が仏堂は再建されないままに現在にいたる。 明治時代になり明治政府の廃仏毀釈政策による全仏教的危機状況に対して、相国寺第126世独園承珠は、仏教界を結束、信頼を一 身に背負って大教正となり、政府の弾圧に屈せず抗議行動を起こし明治政府と折衝、仏教の信仰の自由を取り戻した。明治九年に曹 洞宗相国寺派を形成した。

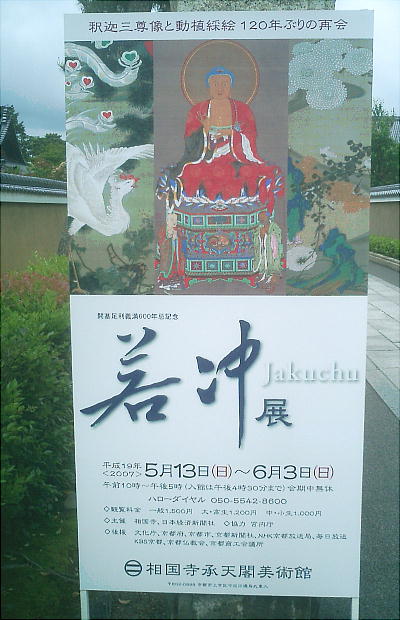

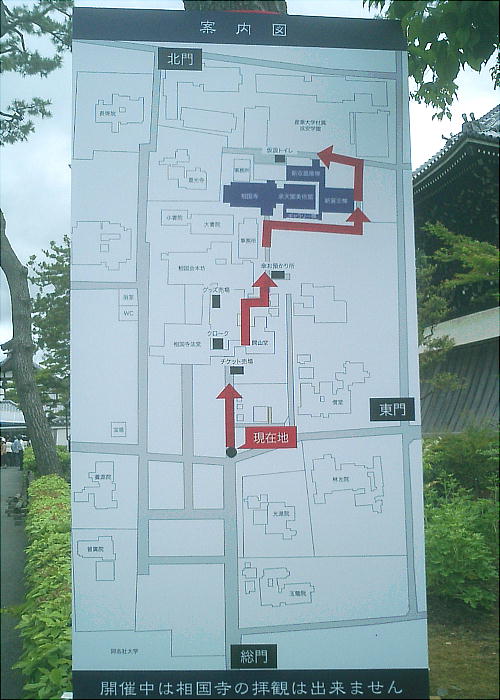

伊藤若沖は昔から好きだった。ご多分にもれず、最初に見たのは鶏の赤青黄に彩られた鮮やかな色彩と、100年も前のものとは思 えないような構図や躍動感だった。その後、本格的に作品群を見たいなぁと思っていたのだが、なかなか機会に恵まれなかった。 今回京都で、120年ぶりに対面するという宮内庁所蔵の作品群と、他にも何十点かの作品が並ぶと言うので、wifeと連れだって朝 早く京都へやってきた。まだ開展1時間前だというのに、もう100人くらいの行列が出来ていたが、開展時には我々の後ろにその 5倍くらいが並んでいた。当然会場内はごった返していた。

法堂

法堂(重要文化財)は桃山時代の遺構で、わが国最古の法堂。

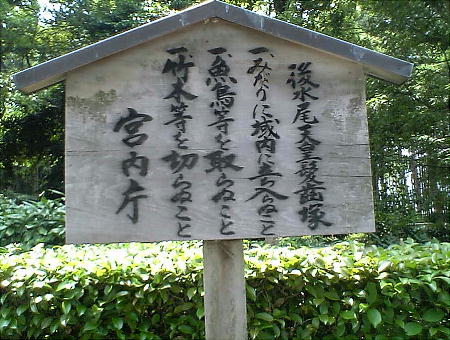

御水尾天皇髪歯塚

【第108代 後水尾(ごみずのお)天皇】 異名異称: 政仁(ただひと) 生誕没年: 文禄5年(1596) ~ 延宝8年(1680)(89歳) 在位期間: 慶長16年(1611)~ 寛永6年(1629) 父: 後陽成天皇 第3皇子 母: 近衛前子 皇后: 徳川和子 皇妃: 藤原某、藤原某、櫛笥隆子、園光子、園国子、藤原氏子、藤原継子 皇子女: 文智女王、興子内親王(明正天皇)、高仁親王、昭子内親王、理昌女王、賀子内親王、紹仁親王(後光明天皇)、光子内親王、 守澄親王、性承親王、元昌女王、良仁親王(後西天皇)、宗澄、性真親王、堯恕親王、理忠女王、常子内親王、穏仁親王、 尊光親王、道寛親王、真敬親王、尊証親王、盛胤親王、識仁親王(霊元天皇)、文察女王、永亨女王 この天皇と徳川秀忠の時期に、徳川幕府の朝廷支配が完成したというのが通説である。徳川家康と秀忠は、形式上は朝廷を補佐する形 で、天下を支配した。ところが、三代家光の代になると、ほとんど江戸から幕府の命令として天下に号令しているのだ。徳川幕府の支 配体制は、家康、秀忠、家光の三代で完成を見るが、朝廷との関係はとくに、秀忠時代の後半に完成したと見られる。 徳川将軍秀忠は、娘「和子」をこの天皇に嫁がせ幕府による皇室管理の強化を図った。後陽成天皇の第3子にあたる後水尾天皇は、生 涯幕府に対する抵抗の姿勢を崩さず、和子の産んだ興子内親王(おきこないしんのう)に独断で皇位をゆずり、自らは明正、後光明、 後西、霊元と51年に渡る院政を引き、皇室に大きな影響力を及ぼした。学問を好み、55才で出家してのちも34年を生き、天皇と しては異例の長寿を全うした。(「天皇陵めぐり」からコピー)

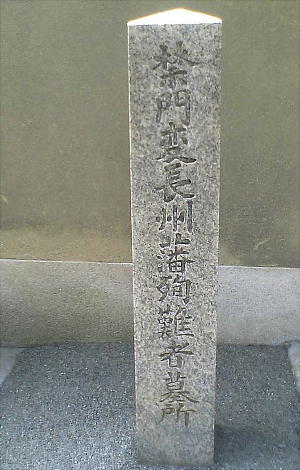

若沖墓所

上左、「浴室」の脇の角を曲がると、路地の奧に寺の「墓所」がある。ここに若沖の墓がある。

この墓所には「禁門の変」で死んだ長州藩士の墓もある。藤原頼長の墓もあると書いてあったがどれかわからなかった。

禁門の変 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 蛤御門・弾痕(2005年10月撮影)禁門の変(きんもんのへん)は、江戸時代後期の元治元年7月19日(1864年8月20日)に起きた事件 である。蛤御門の変(はまぐりごもんのへん)、元治の変(げんじのへん)、元治甲子の変とも呼ばれる。 「禁門」とは「禁裏の御門」の略した呼び方である。蛤御門の名前の由来は、天明の大火( 1788年1月30日)の際、それまで閉じら れていた門が初めて開門されたので、焼けて口を開ける蛤に例えられたためである。蛤御門は現在の京都御苑の西側に位置し、天明 の大火以前は新在家御門と呼ばれていた。禁門の変が蛤御門の変とも呼ばれるのは、蛤御門付近が激戦区であったためである。その ため今も門の梁には弾痕が残る。 尊皇攘夷論を掲げて京都での政局に関わっていた長州藩は、1863年(文久3)に会津藩と薩摩藩が協力したクーデターである八月十 八日の政変で京都を追放されていた。藩主の毛利敬親と子の毛利定広は国許へ謹慎を命じられて政治主導権を失っており、京や大坂 に密かに潜伏した数名の長州尊攘派はにわかに行動を続けていた。 元治元年に入ると、天皇をふたたび長州陣営のものとするため、京都に乗り込もうとする積極策が長州で論じられた。(この時の積 極的に上洛を説いたのが、来島又兵衛、久坂玄瑞。反対、慎重派が桂小五郎と高杉晋作)6月5日の池田屋事件で新選組に藩士を殺さ れた変報が長州にもたらされると、慎重派の周布政之助、高杉晋作や宍戸左馬之助らは藩論の沈静化に努めるが、福原越後や益田右 衛門介、国司信濃の三家老などの積極派は、討薩賊会奸を掲げて挙兵し、益田、久坂玄瑞らは山崎天王山、宝山に、国司、来島又兵 衛らは嵯峨天龍寺に、福原越後は伏見長州屋敷兵を集めて陣営を構える。 朝廷内部では長州勢の駆逐を求める強硬派と宥和派が対立し、禁裏御守衛総督を勤める一橋慶喜(徳川慶喜)は退兵を呼びかけるが、 京都蛤御門(京都市上京区)付近で長州藩兵が、会津・桑名・薩摩各藩の諸隊と衝突、尊皇攘夷を唱える長州勢は壊滅、来島又兵衛、 久坂玄瑞、寺島忠三郎らが死亡した。当時、京都守護職であった会津藩主・松平容保は薩摩藩と連携して、長州の尊攘急進派を弾圧 する体制を整えていたのである。 禁門の変において長州藩兵が御所へ向けて発砲したことなどを理由に幕府は長州藩を朝敵として、第一次長州征伐を行う。 戦闘ののち、落ち延びる長州勢は長州藩屋敷に火を放ち逃走、会津勢も長州藩士の隠れているとされた中立売御門付近の家屋を攻撃 した。この二か所から上がった火で京都市街は「どんどん焼け」と呼ばれる大火に見舞われ、北は一条通から南は七条の東本願寺に 至る広い範囲の街区や社寺が焼失した。

「長州藩士の墓」のすぐ隣に「藤原定家、足利義政、伊藤若冲」三人の墓がある。

若沖の墓

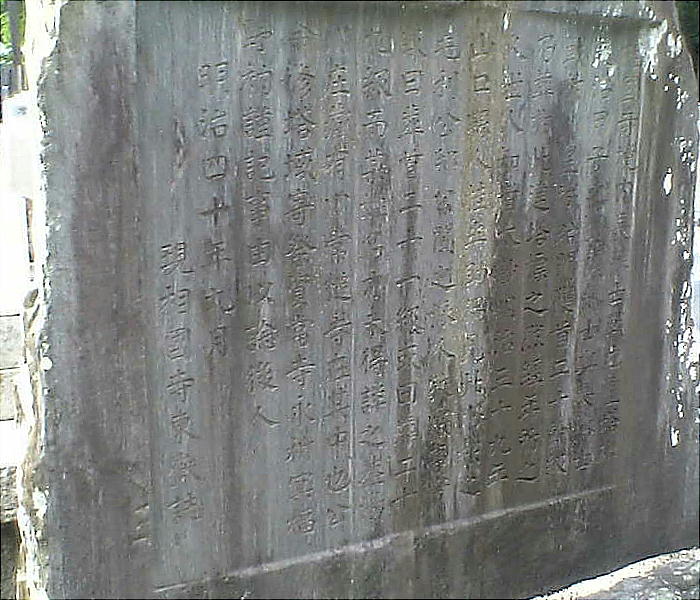

斗米庵若沖居士墓

墓石の裏、左右には墓誌銘文が掘ってある。

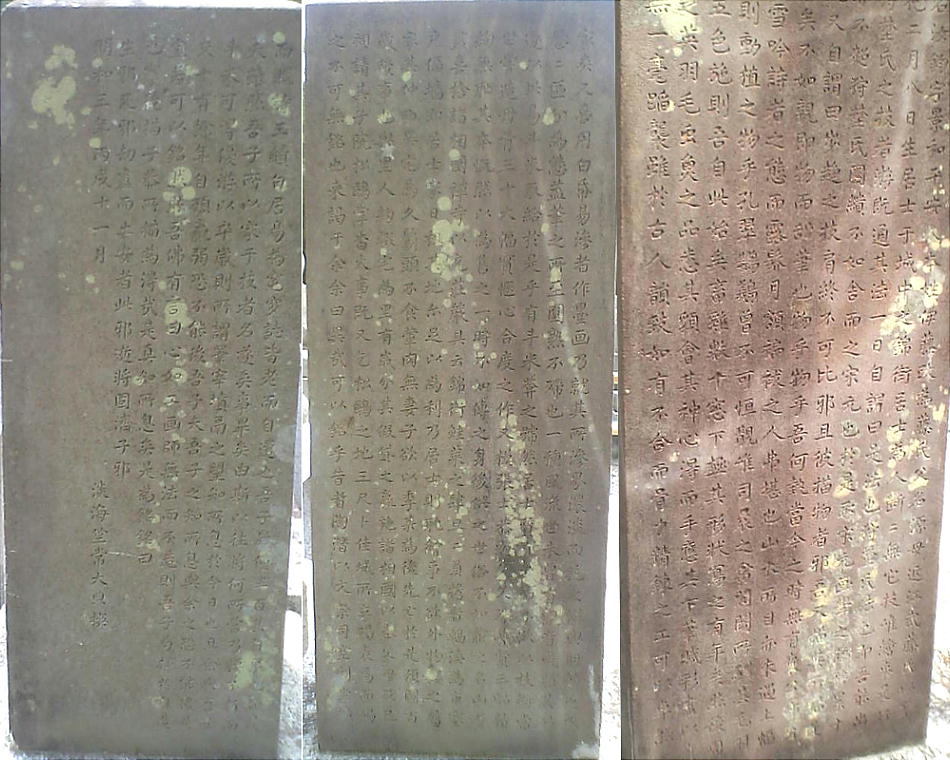

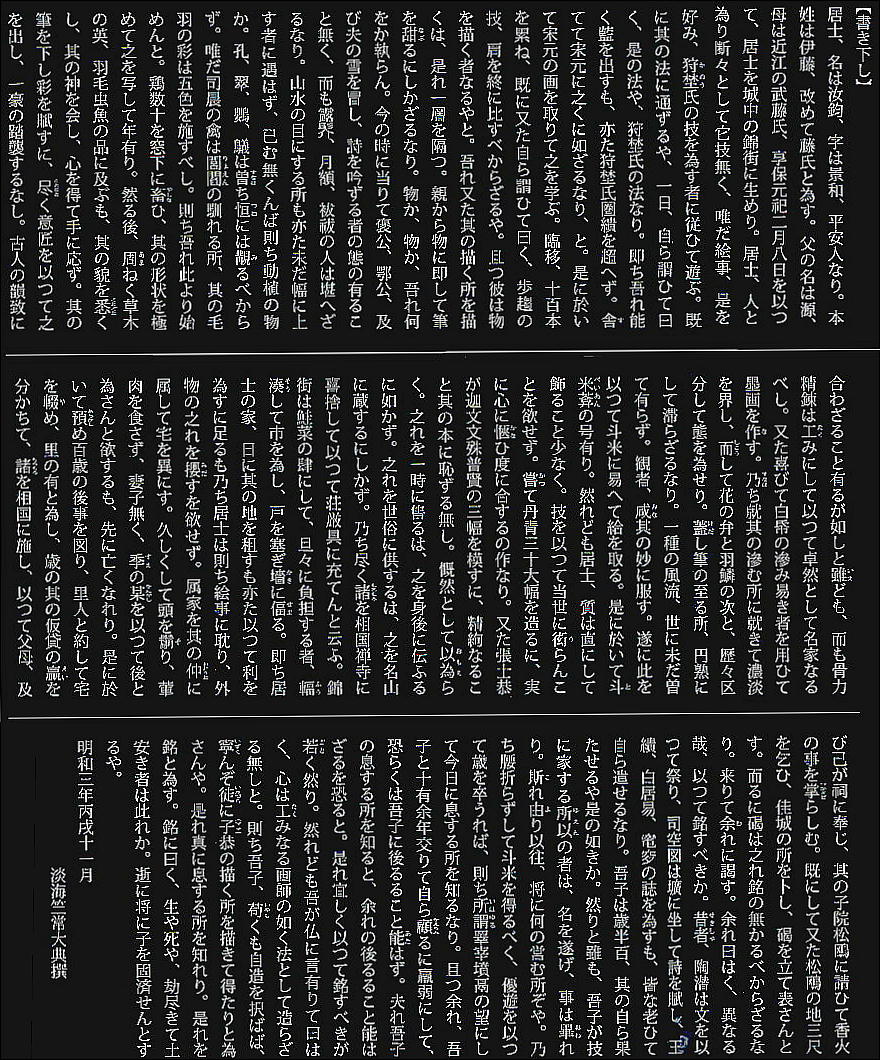

明和三年(1766)、「釈迦三尊像」「動植綵絵」の寄進を完了した若沖は、みずからの寿塔(生前墓)を建立することを 思い立ち、大典にその銘文を頼んだ。まだ五十そこそこの若沖のこの願いに、大典は翻意を促したが若沖の思いは強く、とう とう大典も承知してこの「釈文」を書いた。この「若沖寿塔銘」は、若沖の生涯を知る上での根本資料となっており、特に後 半部分は、後世の若沖伝が全てこの銘文を参照しているほど貴重な資料である。天明の大火による寺域の消失にも耐えて、尚 相国寺墓苑に残っている。

若冲と相国寺の関係は、若冲がまだ無名の時代に、相国寺の百十三世住持である大典禅師・梅荘顕常が若い若冲と知り合い、そ の才能に気付いたことが、そもそもの発端らしい。そして、それから何十年にもおよぶ梅荘顕常との付き合いが続いた。相国寺 にもある若冲の墓は、藤原定家、足利義政、伊藤若冲と三人並んで立っているが、本来の「伊藤若冲の墓」は京都市伏見区の石 峰寺にある。石峰寺には、若冲が米1斗と引き換えに1画を描くことでお金を貯め、自分で描いた下絵に忠実に、石工に作らせ た五百羅漢を見ることができる。これは釈迦の誕生から涅槃に至るまでの一生を表しているもので、虚飾のない表情と、伏見人 形を思わせる丸身を帯びた、かわいらしい羅漢には非常に趣がある。

こちらが相国寺の正式な門「総門」。

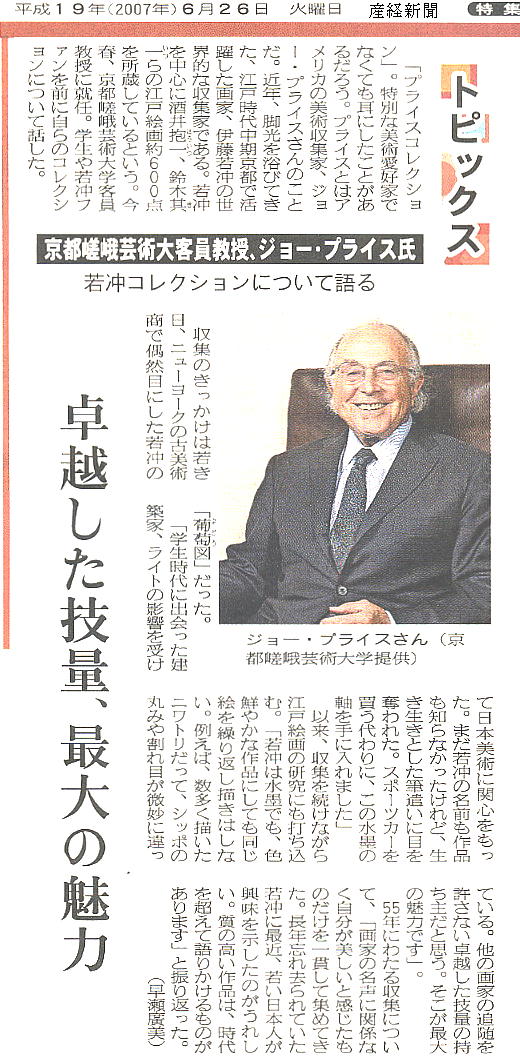

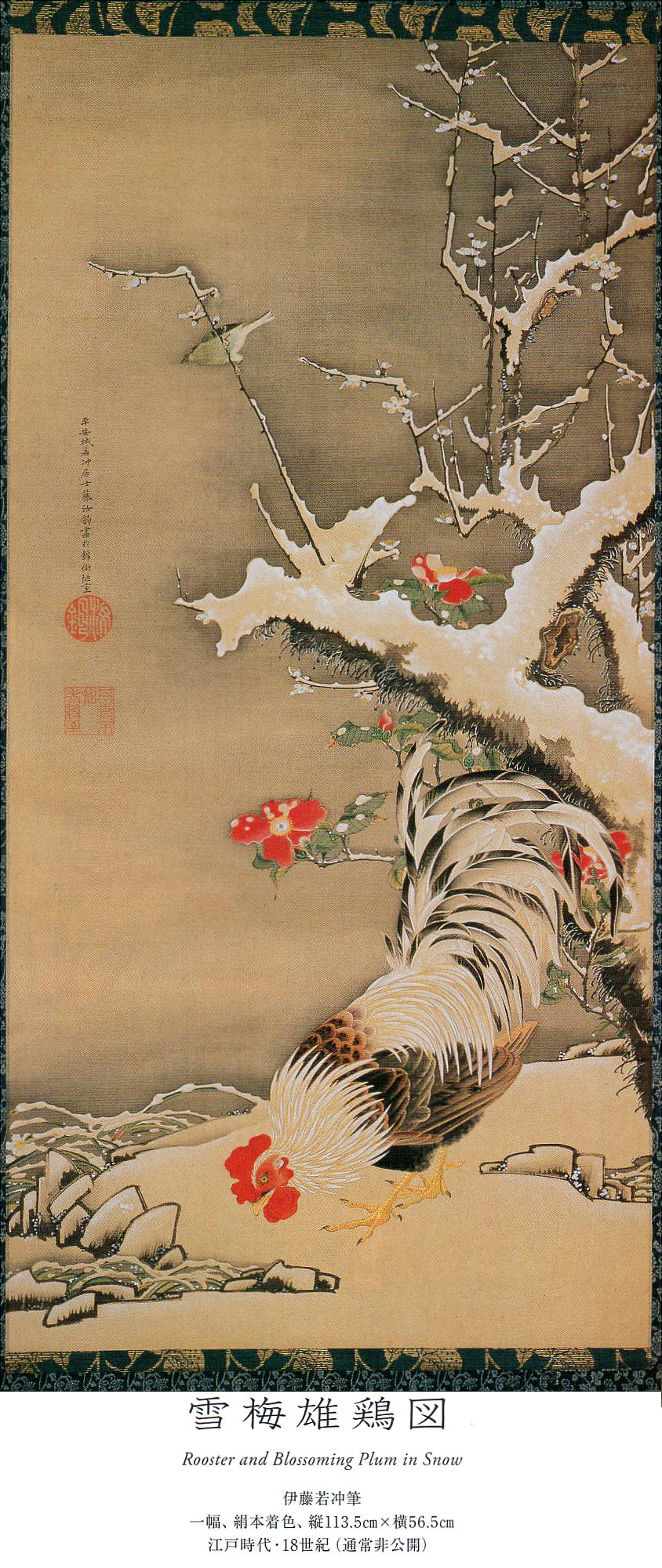

伊藤若冲 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に加筆 伊藤 若冲【いとう じゃくちゅう: 正徳6年2月8日(1716年3月1日) - 寛政12年9月10日(1800年10月27日)】は、江戸時代の京の絵師。 写実と想像を巧みに融合させた「奇想の画家」として曾我蕭白、長沢芦雪と並び称せられる。 京都・錦小路の青物問屋「枡源」の跡取り息子として生まれる。23歳のとき、父・源左衛門の死去に伴い、4代目枡屋(伊藤)而源左 衛門を襲名する。「若冲」の号は、禅の師であった相国寺の禅僧・大典顕常から与えられた居士号である(「居士」は、在家の仏教信 者のこと)。大典の書き遺した記録『藤景和画記』によると、若冲という人物は絵を描くこと以外世間の雑事には全く興味を示さなか ったという。商売には熱心でなく、酒もたしなまず、生涯、妻もめとらなかった。40歳の宝暦5年(1755年)には、家督をすぐ下の弟 に譲ってはやばやと隠居し(当時、40歳は「初老」であった。40になれば隠居が世間的に許された。)、念願の作画三昧の日々に 入った。以後、85歳の長寿を全うするまでに多くの名作を残している。 「続書家人物志」(青柳文蔵)には、若冲が狩野派の画家大岡春卜に師事したとの記述があり、大典顕常による若冲の墓碑銘にも狩野 派に学んだとあるが、誰かに師事したことを示す史料はない。現存作品の作風から狩野派の影響を探すのは困難だが、図様について、 狩野派の絵本との類似点が指摘されている。(なお、大岡春卜は狩野派の絵本の出版を通して、その図像・画法の普及に貢献した人物 である。) 前記の墓碑銘によると、若冲は狩野派の画法に通じた後その画法を捨て、宋元画(濃彩の花鳥画)に学び、模写に励んだとしている。 さらに、模写に厭いた若冲はその画法をも捨て、実物写生に移行したと伝える。実物写生への移行は、当時の本草学の流行にみられる 実証主義的気運の高まりの影響も受けていると言われる。また、大典顕常が読書を通じて宋代の画家の写生の実践を知り、それを若冲 に伝えたとも言われる。 作品は、山水画は少なく、濃彩の花鳥画、とくに鶏の絵を得意とした。美しい色彩と綿密な描写を特徴とするが、写生画とは言い難い、 若冲独特の感覚で捉えられた色彩・形態が「写生された物」を通して展開されている。 代表作の「動植綵絵」(どうしょくさいえ、動植物を描いた彩色画の意)30幅は、鶏、鳳凰、草花、魚介類などが、さまざまな色彩 と形態のアラベスクを織り成す、華麗な作品である。綿密な写生に基づきながら、その画面にはどこか近代のシュルレアリスムにも似 通う幻想的な雰囲気が漂う。「動植綵絵」は、若冲が相国寺に寄進したものであるが、のち皇室御物となり、現在は宮内庁が管理して いる。 若冲はつい最近まで知る人ぞ知る画家であったが、1970年に辻惟雄の『奇想の系譜』が出版されて以来注目を浴び、特に1990年代後半 以降その超絶した技巧や奇抜な構成が再評価され、飛躍的にその知名度と人気を上げている。

現代の錦市場。若沖はこの中の青物問屋に生まれた。

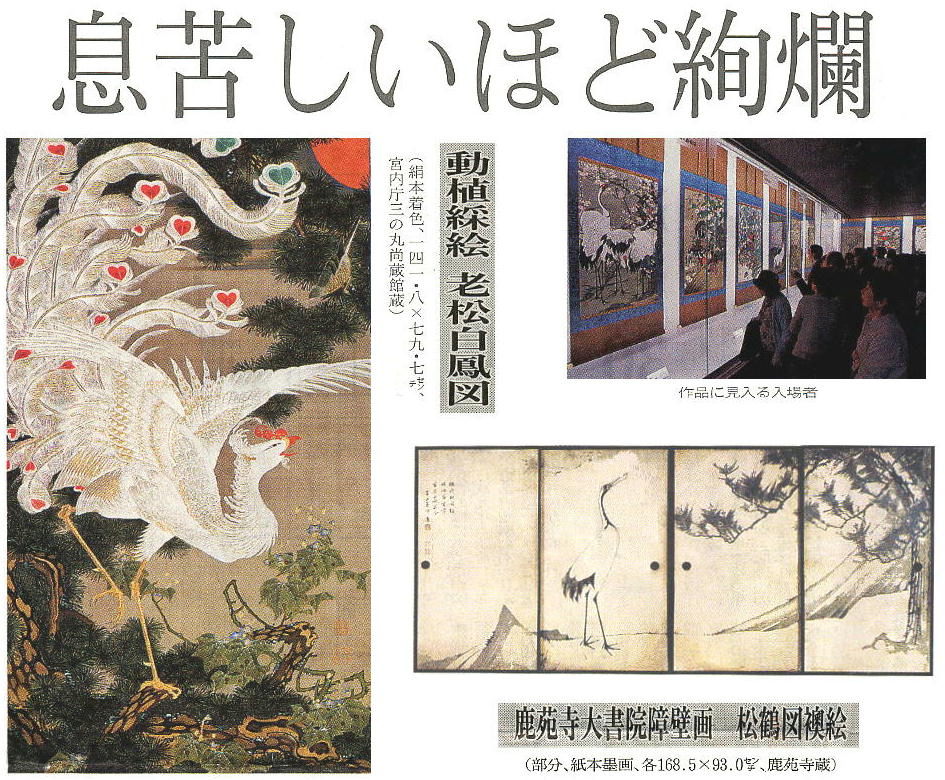

<代表作> 動植綵絵(どうしょくさいえ)30幅(宮内庁三の丸尚蔵館) 鹿苑寺大書院障壁画50面(承天閣美術館)重要文化財 仙人掌群鶏図(大阪・西福寺)重要文化財 蓮池図襖(大阪・西福寺)重要文化財 鳥獣草花図屏風(プライスコレクション) 果蔬涅槃図(京都国立博物館) 菜虫譜巻(葛生町立吉沢紀念美術館) 樹花鳥獣図屏風(静岡県立美術館) 糸瓜群虫図(細見美術館) 群鶏図(京都国立博物館) 鶏頭蟷螂図 <展覧会> 2000年に京都国立博物館にて「没後200年」を記念して行われた展覧会により、爆発的ブームが起こる。このときに発売された\2000の パンフレットは会期早々に完売し、その増刷版は小学館より現在\39,900という高額で販売されている。 2006年には、伊藤若冲に関する展覧会が各地で開催された。 ・村定三コレクションの近世絵画 江戸絵画 -小世界を愉しむ-:愛知県美術館 2006年3月10日(金)~5月21日(日) ・播磨ゆかりの江戸絵画-応挙・蘆雪・若冲を中心として-:大倉集古館 2006年4月1日(土)~5月28日(日) ・日本の美三千年の輝き ニューヨーク・バーク・コレクション展:MIHO MUSEUM 2006年3月15日(水)~6月11日(日) ・近世の花鳥画 :泉屋博古館(京都) 2006年5月20日(土)~7月2日(日) ・開館10周年記念 雅/俗 -浮世絵に見る風雅と風俗 ):山口県立萩美術館・浦上記念館 2006年6月10日(土)~7月30日(日) ・プライスコレクション 若冲と江戸絵画展 2006年7月4日(火)~8月27日(日):東京国立博物館 2006年9月23日(土)~11月5日(日):京都国立近代美術館 2007年1月1日(月)~3月11日(日):九州国立博物館 2007年4月13日(金)~6月10日(日):愛知県美術館 ・花鳥-愛でる心、彩る技 <若冲を中心に>:皇居・三の丸尚蔵館 2006年3月25日(土)~9月11日(日) <解説書> ・「奇想の系譜」 辻惟雄/著 (ちくま学芸文庫 2004年09月) ・「奇想の図譜 からくり・若冲・かざり」 辻惟雄/著 (ちくま学芸文庫 2005年04月) ・「若冲概説」(佐藤康弘・新編小学館ギャラリー名宝日本の美術第27巻「若冲・蕭白」・㈱小学館・1991年) ・「目をみはる伊藤若冲の『動植綵絵』」アートセレクション(狩野博幸・㈱小学館・2000年) ・「伊藤若冲大全」(京都国立博物館 (編集), 伊藤 若冲, 狩野 博幸・㈱小学館・2002年) ・「もっと知りたい伊藤若冲―生涯と作品」ABCアート・ビギナーズ・コレクション(佐藤 康宏・東京美術・2006年) ・「伊藤若冲鳥獣花木図屏風」 山下裕二/著 (小学館 2006年11月) ・「伊藤若冲」 新潮日本美術文庫 (新潮社 1996年09月) ・ほか

「承天閣美術館」は、設立時から、やがていつか帰ってくる「動植綵絵三十幅」を念頭に設計されたという。正面に「釈迦三尊像」を 置き、その両側に「動植綵絵三十幅」を並べた本来の姿にいつでも対応できるようにと作ってあるのだ。この執念にも驚く。今回の若 沖展の開催も、宮内庁に働きかけて25年の歳月を要している。「釈迦三尊像」と「動植綵絵三十幅」が120年ぶりに揃った今回の 里帰りは、ついに相国寺の悲願が実現したのである。正面の「釈迦三尊像」の三幅の両サイドに十五幅ずつが並ぶ。動植綵絵が一同に 展示されるのも初めてである。しかし今回の展示が終わった後は、「動植綵絵三十幅」はまた宮内庁へ戻ってしまい、今後百年くらい は、再び一同に会すことはあるまいとされる。相国寺を救うためとはいえ、1万円で三十幅を手放した関係者は断腸の思いだろう。 ちなみに当時の1万円は、今で言えば10億円を越えている。

2010.1.1 初春を言祝ぎて

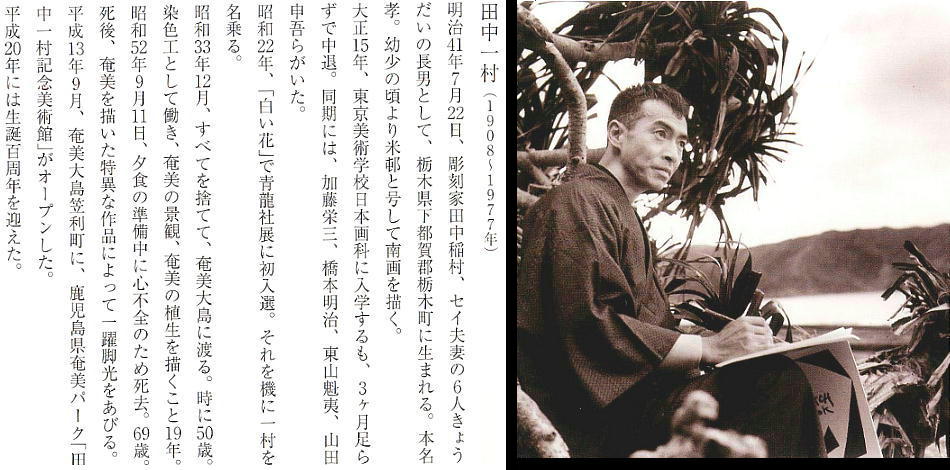

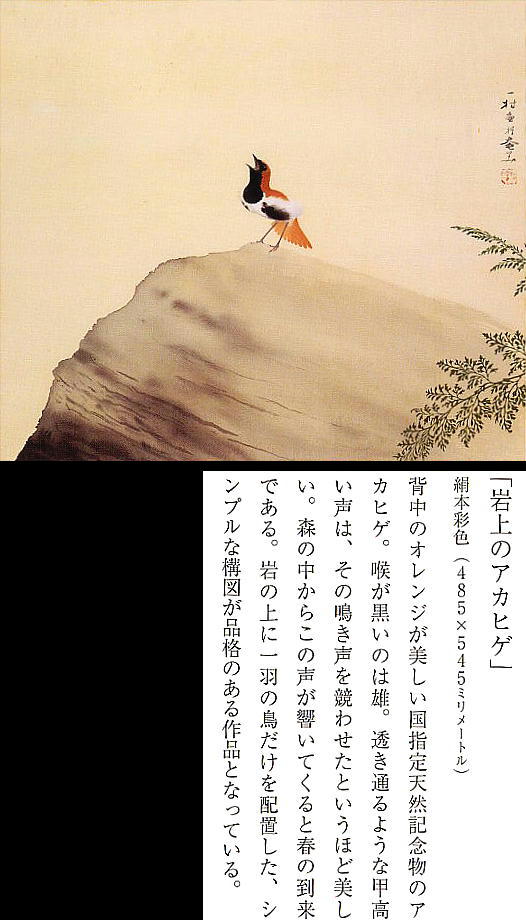

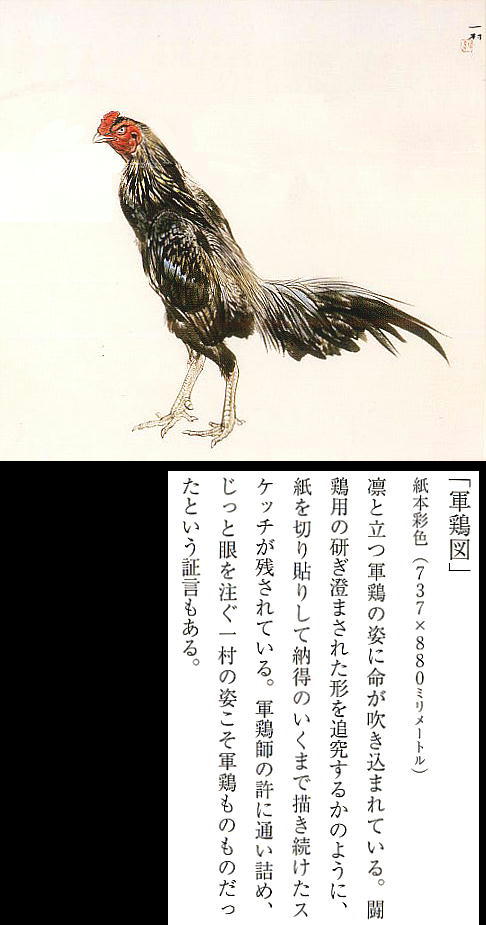

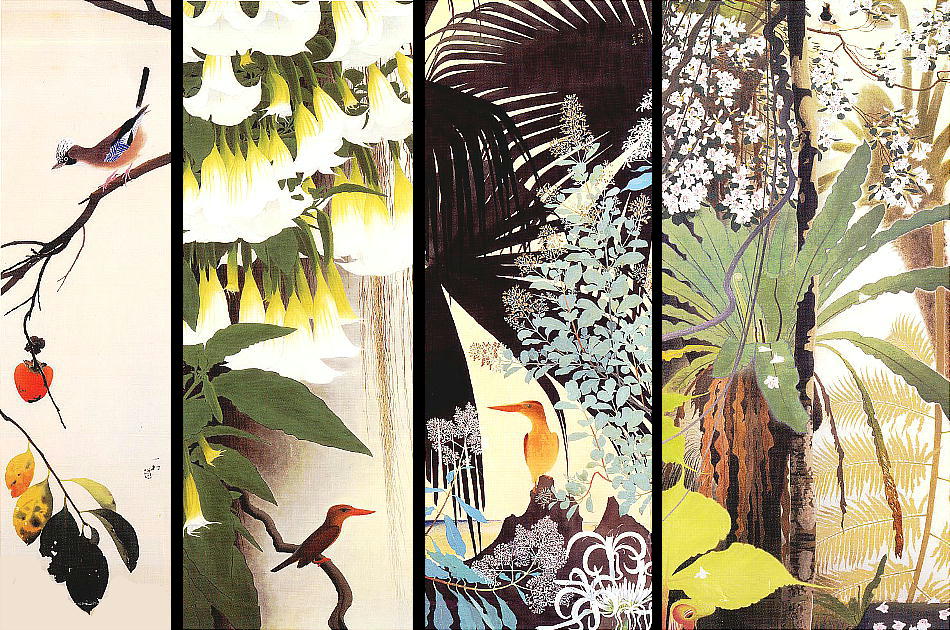

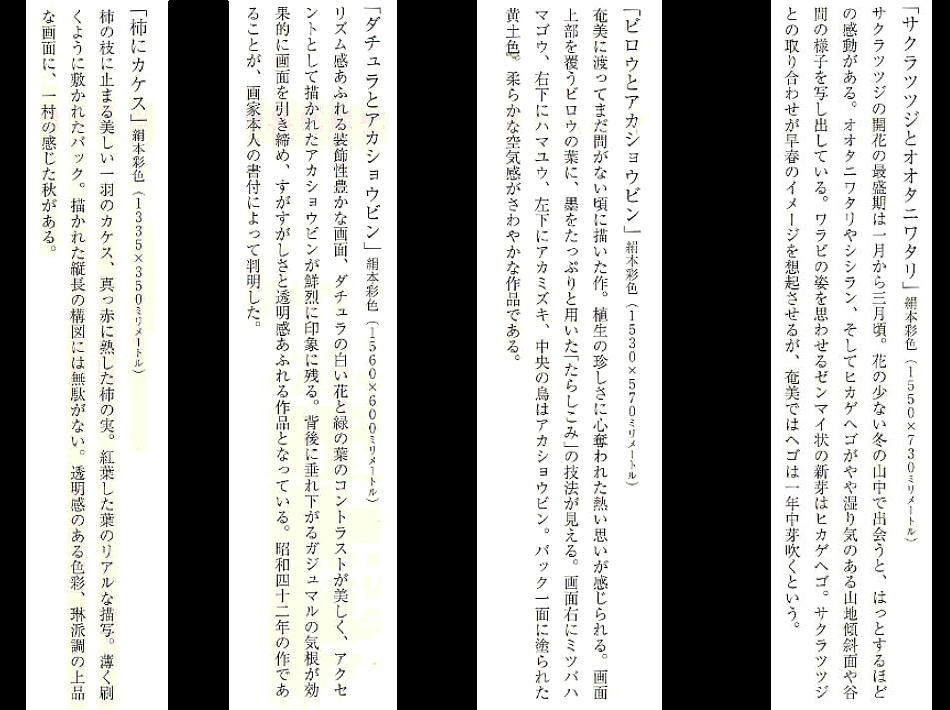

若沖の作風に良く似た現代作家がいる。田中一村(たなかいっそん)である。明治の画家だが、奄美大島を描いたその作風は独特で、 私は伊藤若沖に良く似ていると思う。大胆な構図、鮮やかな色彩感覚、素材の選択、いずれも若沖に通じるものがありそうな気がする。

2011.10.1 おまけ [京都市祇園・建仁寺 両足寺所蔵]

SOUND:冬の夜

SOUND:冬の夜