Music: 赤い靴

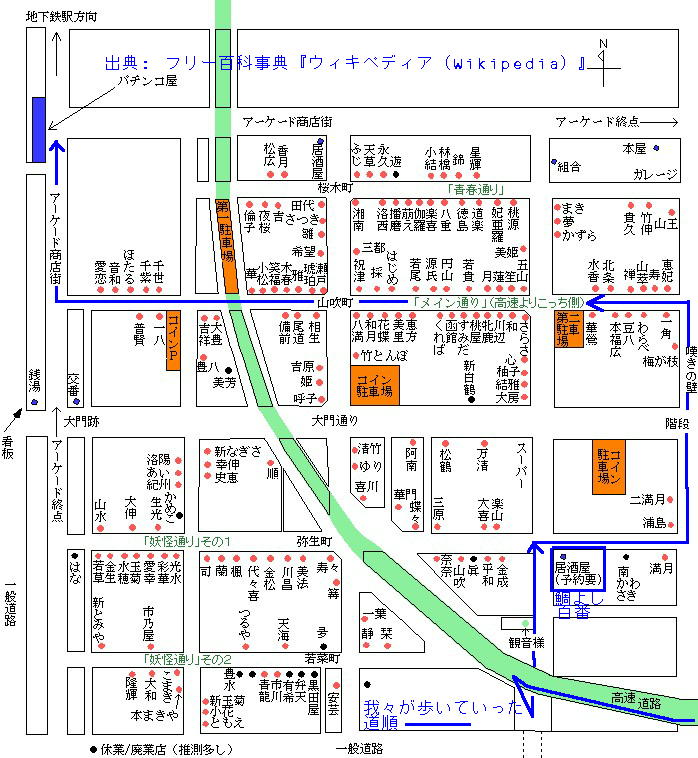

Music: 赤い靴いよいよ本日の最後の訪問地「新世界」である。案内人栗本さんは、最近大阪の大衆民俗史に凝っているようだ。悪所の研究 にも余念が無い。その栗本さんが案内してくれた「新世界」は、私にはちょっとした衝撃だった。勿論今までにもこの辺りを 歩いたこともあるし、何十年か前には「飛田新地」にも酔っぱらって行った事がある。しかし、昼間にじっくりとあの辺りを 歩いて廻ったのは今回が初めてで、この街が持つ今の私とは異質なものの存在に、非常にとまどったのも事実である。 九州の田園都市で牧歌的な青春時代を過ごし、大阪で普通のサラリーマン生活を送ってきた私には、この「新世界」なる街は 全くの「別世界」であった。

「阿倍野区民センター」(上左)の先に、現在大阪市が管理する唯一の墓地があって、そこにテキ屋の親分「奥田弁次郎」の墓がある。

上左は、奥田弁次郎が建てた、大阪で死んだ旅芸人たちを顕彰する石碑である。どこの生まれかも分からぬ旅芸人の名前が刻んである。

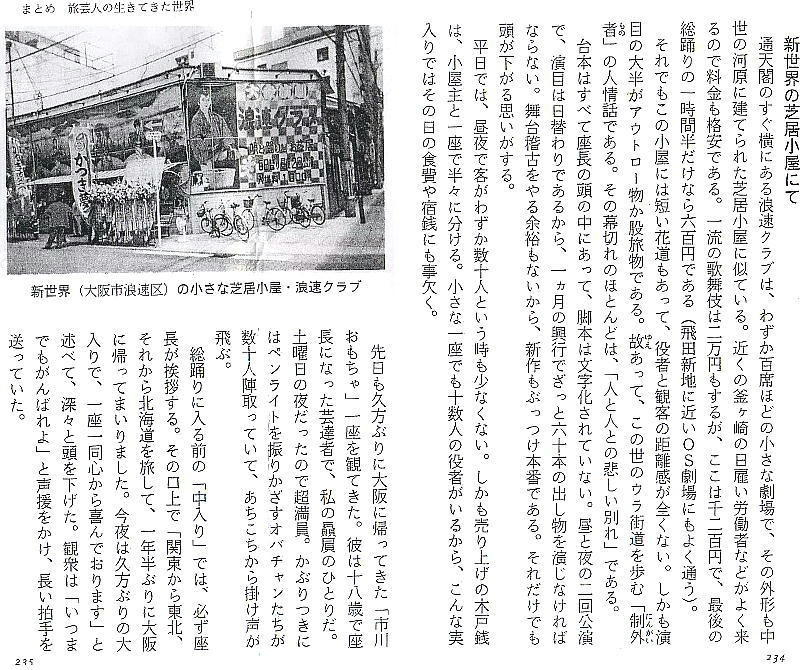

以下は栗本さんが用意してくれた今日の資料。「旅芸人のいた風景」沖浦和光著より。

大阪市営墓地のあるあたりは高台である。ここから通天閣が見える。ここから下へ降りていって、飛田を通って新天地へゆく。

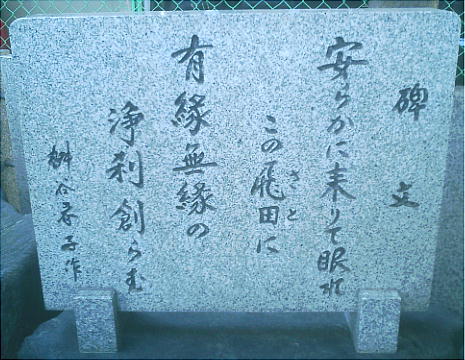

「えぇー、こんな所に石段があったんか。」「えらいくだりますねぇー。」下へ降りて道路下のトンネルを抜けると、そこに観音様。

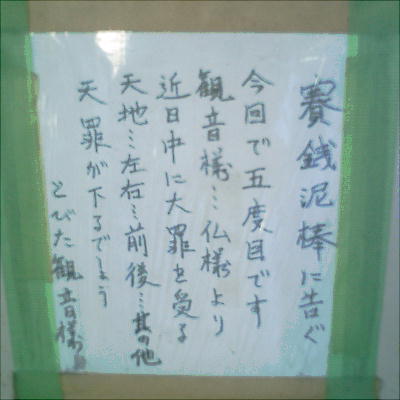

これが飛田観音である。野垂れ死んだ女郎や病気で死んだ女郎達の供養のために建てられた。

飛田観音から2,3分。飛田新地のはずれに今でも遊郭の面影をそのままに残す建物があった。

今は居酒屋チェーンの「百番」が買い取って、居酒屋として存続している。デカい「百番」の看板が場違いだった。大正初期 に建てられた妓楼を料亭として使っている。当時はきわめて格式の高い店であったといわれ、1階に格子窓、2階に高欄、入 り口は道路角に置き、唐破風を配している。2000年2月に登録文化財になっている。大正当時の建物をそのまま料亭とし て営業している数少ない店である。正式な店名は「鯛よし百番」。ここは本物の料亭なので、女の子を探してもいない。

中はどないなっとるんやろうと、のぞき込む皆さん。下左はその百番の遊郭時代そのままの入り口。

今は道路の土台のようになっているが、昔からこの高い壁があった(上下)。

これは昔からある、女郎達を逃がさないための飛田新地を取り囲む壁だったのだ。「嘆きの壁」と呼ばれている。

栗本さんが「建物は外から写してもええけど、人や建物の中は絶対写さないように。」と注意する。何か言われたことがあるのかもしれない。

ここが「飛田新地」のメインストリートである。写真では良く分からないが、赤・青・黄と色とりどりの灯りが昼間から煌々 と灯されている。両側に並ぶ置屋には5mくらいの入り口があって、玄関の戸はない。真ん中の大きな座布団に若い女の子が 座っていて、そばに中年の「やり手婆さん」が座っている。女の子はみんな若くてかわいい。ニコニコと客を招いている。 郭公さんははじめて遊郭を見たようで、相当ショックを受けていた。「あんな可愛い子が、ホンマにするんですか。あの値段 で?ホンマですか。」 飛田遊廓 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 大阪市西成区山王3丁目一帯、通称で飛田新地と言う。飛田遊廓は、難波新地乙部遊郭が全焼した後、大正5年(1916)に築 かれた遊廓である。大正7年(1918)には既に100軒あまりの妓楼が並んでいた。妓楼の数は昭和初期には200軒を超え る。戦災により多くの妓楼が焼失したが、戦後に赤線として復活。昭和33年(1958)の売春防止法施行以後は料亭街『飛田 料理組合』となっているが、現在も当時の雰囲気を伝えている。なお、ほとんどの「料亭」は看板は料亭であるが、営業内容 は昭和33年以前と何ら変わりがない。表向き料亭に転向することにより、料亭内での客と仲居との自由恋愛という脱法行為 として売春防止法を逃れられたためである。同様に大阪市内には松島新地(西区)や今里新地(生野区)等、現代に生き残っ た旧赤線がある。なお、大阪府は条例でソープランドを許可していない(かつてはこの地区にもソープランドが存在したが、 大阪府下の他のソープランド同様、一斉摘発により廃業に追い込まれ、廃業後10年近くは建物が残っていたが現在は取り壊 されている。)。 私もまだ20代の頃、友人達と酔ってここへ来た記憶がある。この通りを見て思い出した。もう30年も前だが、その時も女 の子は若かった。今里や信太山はおばさんだったのに、ここは妙に若い子だったので記憶に残っていたのだ。勿論若い日の悪 所通いはハシカのようなもので、そのうち飽きてやめてしまったが、今でもその場所は残っていた。これはすくなからずショ ックだった。勿論今でも存続していることは知っていたし、通っている人がいるのも知っている。しかしこうして目の前に居 並ぶ女の子たちを見ると、郭公さんではないが多少動揺した。 両側に立ち並ぶ置屋にはみな若い子が並んでいる。栗本さんによれば「もう女の子のなり手が居なくて店も大変らしいで。」 という。それはそうかもしれない。今は風俗の方が手っ取り早く稼げるのではなかろうか。しかしそれにしても。 男の欲望の行き着いた果てと、そこで暮らしてきた昔からの女郎たちと現代の女の子。この飛田新地には考えさせられた。

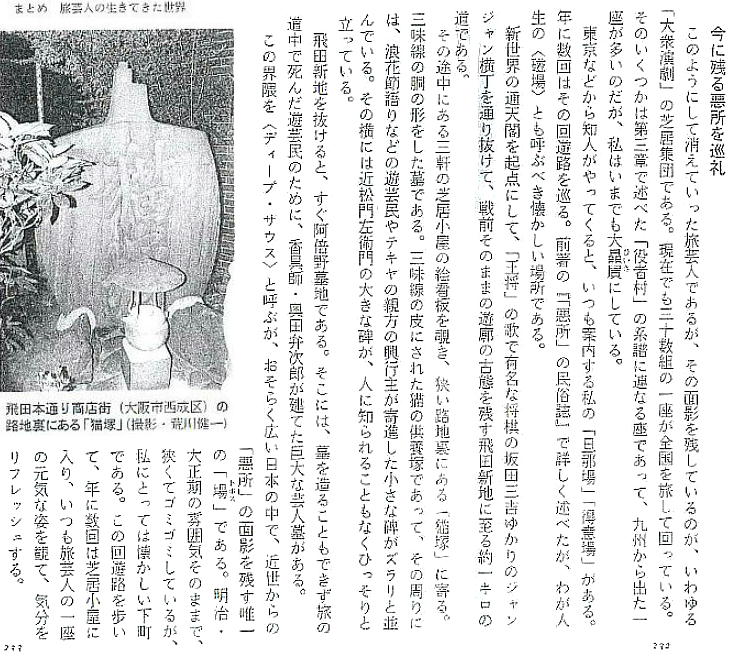

飛田新地を抜けていった狭い路地の突き当たりに「猫塚」があった。「■乃木大明神」という小さな神社のなかである。

Subject: 一昨日の例会

まったく 投稿者:栗本 投稿日:2008年 7月29日(火)22時14分40秒

筑前様

今月の例会は暑かったですね。暑い例会は、竹之内街道から近つ飛鳥と泉北泉が丘が記憶に残っていますが、一昨日の例会も

それらに負けず暑かったです。

終わりに近く「猫塚」をご案内しましたが、三味線の歴史に着いてはネットの[artizan]というサイトで立派な情報

がありますので、ご参考までに添付します。

「猫塚」の隣に近松の碑がありましたが、浄瑠璃と三味線と猫が関係しているのが面白く、また「猫塚」の形が三味線の胴の

形をしているのも成る程と思っています。三味線が三弦としてもてはやされて猫の皮が高値で取引されるようになったので、

猫塚のあたりに住んでいた人達が瀬戸内海の漁港に猫を取りに行ったという話があります。

瀬戸内では漁師の里で魚を食べている元気な猫が沢山いました。それを取ってきて猫塚のあたりで三味線に加工していたよう

です。今は、浄瑠璃三味線を作る方は奈良に二人しかないとのことです。私の興味は日本の正統歴史の裏に隠れた庶民の民族

史に傾いてきました。そんなわけで、一昨日は、現在の社会から隠れている裏社会をご案内しましたが、皆様にご満足頂けた

ようで喜んでいます。

*********************

栗本 光敏

********************

三味線の起源は、中国の小型の楽器「三弦 」(さんしぇん)と言われています。それが14世紀末期に琉球に伝来し三線

(さんしん)となり、1562年(永禄5年)に堺商人によって本土に入ったのが最初とされています。その後、三線は琵琶

法師と呼ばれる盲人音楽家によって使われ始め、また、さまざまの事情から法師自らの手によって改良を加えられ三味線の原

型が出来上がっていきました。その結果、三線と三味線ではいくつかの相違点がみられます。例えば、三線の皮はにしき蛇を

使っていますが、本土では大きな蛇が生息していなかったため、三味線には猫と犬の皮を使用しています。また、三線は義爪

を使って演奏しますが、三味線は琵琶と同様撥を使います。さらに、三味線には三線にはない「サワリ」という仕掛けがあり

ます。弦がサワリに触れて「ジーン」という響きがでるのですが、これは琵琶の奏法から独特の音色を求めたものと見られま

す。つまり、三味線という楽器は、日本の風土と日本人の感性に合わせ、創意工夫されて生まれた楽器であると言えるのでし

ょう。

室町時代に三線が本土に入った後、三味線は流行歌の演奏に合わせる形で用いられ、やがて、「当道」という盲人社会で発展

を遂げる事になります。そして、16世紀末頃には、当時流行していた浄瑠璃の伴奏をそれまでの琵琶に変わって三味線を使

用する様になり、1624年頃、当道の最高位「八橋検校」と「柳川検校」によって現在の三味線の形に大成されるに至りま

す。17世紀中頃には、「三曲合奏」という室内楽的な様式に発展、後に「地歌」へと確立して行きます。

一方、17世紀末から18世紀初めには竹本義太夫が人形浄瑠璃から「義太夫節」を確立します。その後、やや遅れて「豊後

節」と呼ばれるスタイルができますが、風紀を乱すという理由で幕府から禁圧をうけます。しかし、豊後節の流れを汲む浄瑠

璃が次々と興り、歌浄瑠璃として「常盤津節」「富本節」「清元節」「新内節」が生まれ、常盤津、富本、清元節は、「歌舞

伎」へと発展していきます。逆に新内節は座敷浄瑠璃として確立します。

また、歌舞伎は江戸末期に黄金期を迎え、「長唄」をはじめとする「地歌」が確立されます。地歌には、他に大衆邦楽である

「端唄」「うた沢」「小唄」などがあります。さらに、明治期に入って、地方の民謡を三味線の伴奏で歌う「民謡三味線」が

生まれ、その中でも、特異的な発展を見せたジャンルに「津軽三味線」があります。

この様に歴史を振り返ってみますと、三味線は歌舞伎や浄瑠璃といった音楽を担った事もあり、大変華やかで多彩な発展を遂

げたと言えます。

※注 : 三味線の伝来には諸説があります。また、参考文献はヤマハ 『実践「和楽器」入門』を基本にまとめたものです。

◆義太夫三味線

いわゆる「太棹」で、糸も太く、胴も大きめです。重みのある渋い音色を特徴としています。撥は全体に厚めで、撥先でも

かなりの厚みがあります。撥先の開きはやや狭めです。握るところに和紙を巻いたり、指の当たる部分に麻を張ったりする事

も行われます。駒は背の低い鉛入りで、複数を用意し、曲目によって使い分けられます。

◆豊後節系浄瑠璃の三味線

豊後節系の浄瑠璃とは、常盤津、清元、新内など江戸で発展した浄瑠璃を指します。これらのジャンルで使われる三味線は、

一まとめに「中棹」とくくられますが、実際は少しずつ違い部分もあります。上記のジャンルの中では、全体に大きめなのが

常盤津の三味線、小さめなのが清元の三味線です。糸や駒の選び方もそれぞれです。

◆長唄三味線

長唄の三味線は、一般に「細棹」と呼ばれます。棹の細さもさることながら、細めの糸と小さめで硬い駒を用い、小ぶりの

平蜂で弾くことで得られる、軽やかで透明感のある音色に特徴があるといえるでしょう。

◆地唄三味線

地唄筝曲に用いられる三味線を地唄三味線といいます。関西では古くには、「柳川三味線」という、非常に棹の細い三味線

が用いられました。しかし現在もっとも広く用いられている地唄三味線は、いわゆる「中棹」で、明治時代に完成されたもの

です。これは、筝とのバランスをとるために三味線の音量を増すために工夫されたものです。金、銀、鉛などの金属を埋め込

んだ背の低い駒、撥先が薄めで開きの広い撥(津山撥)を使います。

※注: 参考文献は、ヤマハ『実践「和楽器」入門」よりそのまま抜粋しました。

--------------------------------------------------------------

太棹|義太夫節・津軽三味線

中棹|常盤津節・清元節・新内節・宮園節

細棹|長唄・小唄・端唄・河東節・荻江節

--------------------------------------------------------------

上左は「近松門左衛門」の碑。尼崎の広済寺にも「近松門左衛門の墓」があって、そこにも「近松巣林子」とあった。近松門 左衛門には名前がいくつかあり、通称は平馬、別称は平安堂、巣林子、不移山人などと称した。武家の出身である近松門左衛 門にとって、当時は賤視されていた芝居の世界に入ることはただならぬことだったと想像できる。そして、作家は花形の役者 の背後に隠れる存在である。作品に署名することすらはばかられたのかもしれない。実際、近松が作品に署名を始めたのは貞 享12年(1686)34歳からと言う。作者名を作品に書いたことで嘲笑されたという話もあるので、名前がいくつかある背景は、 あるいはそういうことかも知れない。 しかし、どの石碑にも巣林子とあって、【近松忌】も「巣林子忌」「巣林忌」などと呼ばれる。どうして巣林子なのか?この 号には近松にとって何か特別な意味あいがあるのか。残念ながらNET内で調べた限りではそこまでは分からなかった。それ にこの石碑がどうしてここにあるのかも分からなかった。

この辺りには、火が出たらたちまちに燃え上がってしまいそうなアパート群がひしめいている。崩れかけたようなアパートで 洗濯物を干しているおっさんが居て、じっと見ていたら睨まれた。

大浴場である動物園前のスパーランドに入っていこうとしたが、超満員で諦めた。暑くて汗だらけだったが2時間は待てない。

クリックで拡大します。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 悪所めぐり