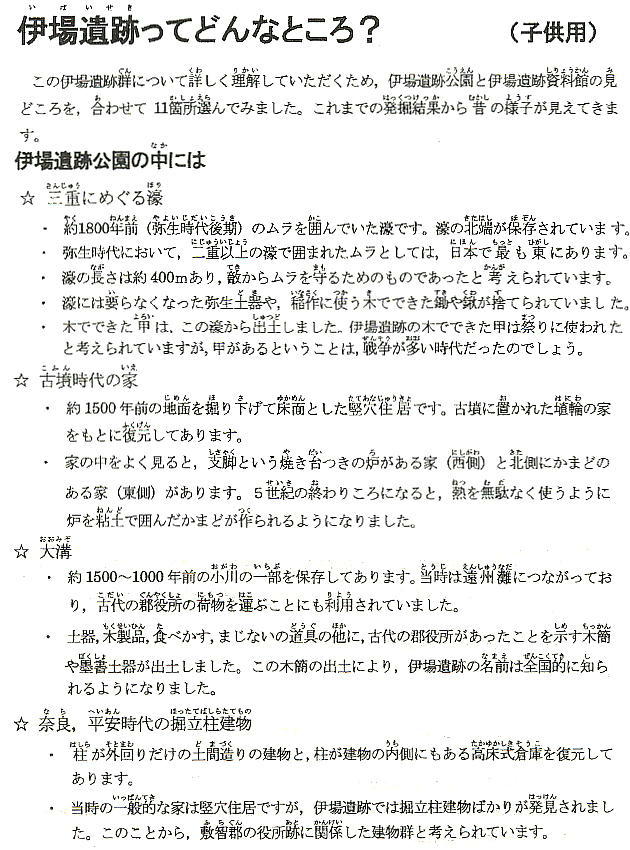

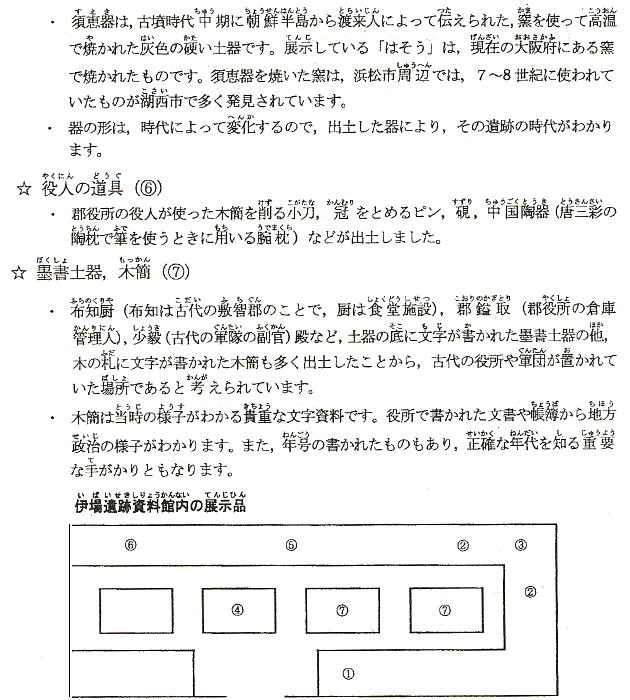

伊場遺跡・資料館

7月1日(日)

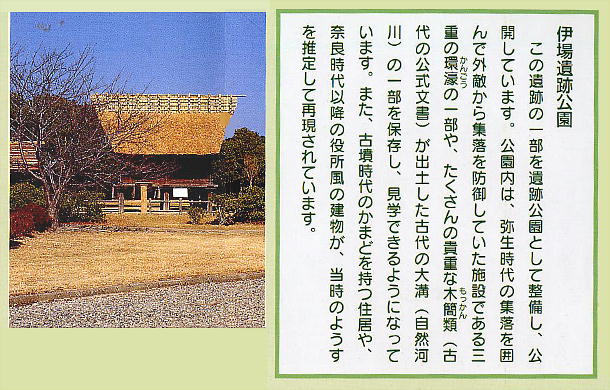

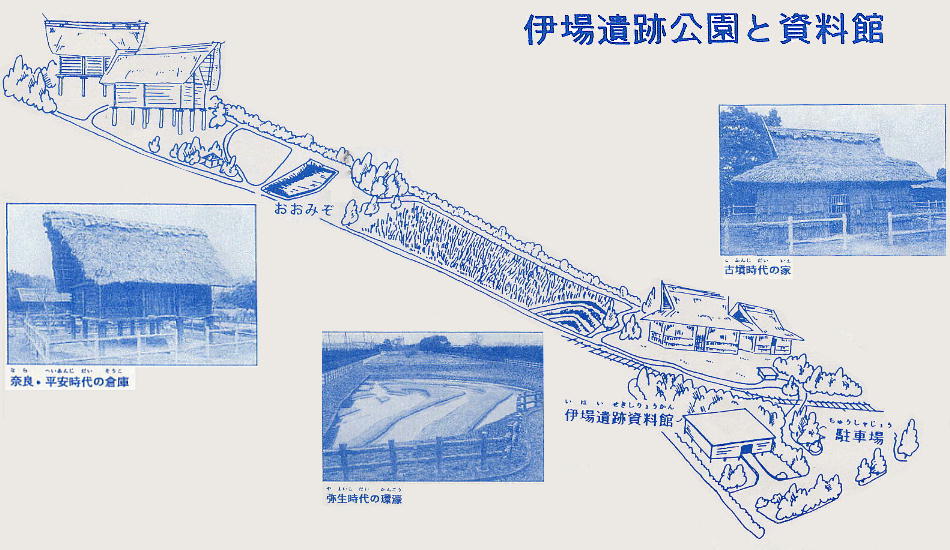

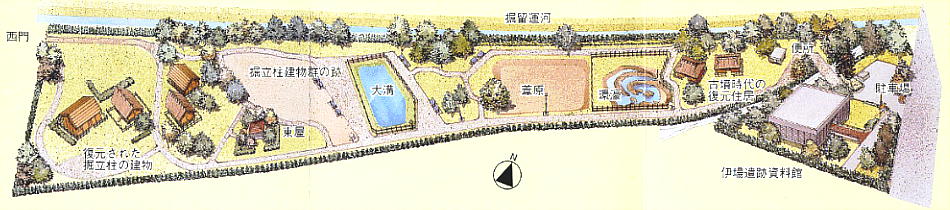

伊場遺跡はJR浜松工場群に囲まれており、古墳時代の復元住居、環濠、堀立柱建物などが整備されている。三方原台地のすぐ 下の場所で、稲作り、漁などに都合の良い場所だったと思われる。稲は、川の氾濫地のよどみ、谷間などで作り、保管小屋など も建てられていた。鎌倉街道もこのあたりで台地を下り、舞阪へ向かったようだ。上右が資料館。

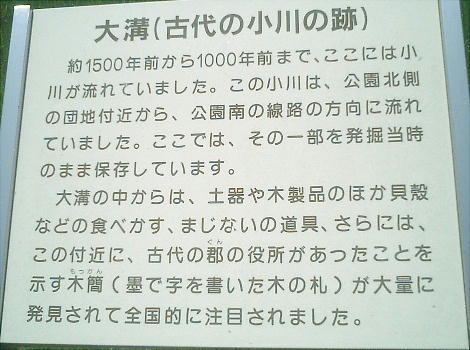

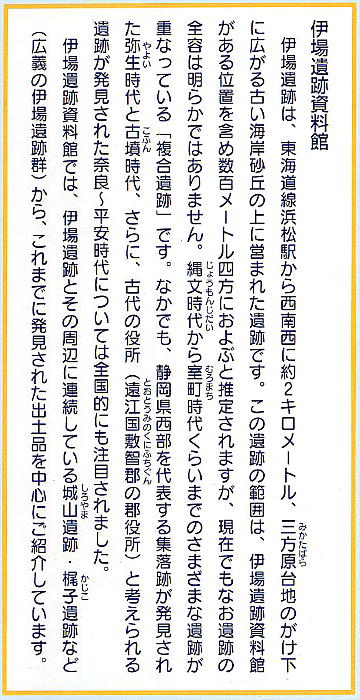

------------- <伊場遺跡> ------------- 伊場遺跡はJR浜松駅の南西約2.5km、三方原台地南端の古い時代の砂丘上にある。遺跡の大きさは東西に約300m、南北約180mと 推定され縄文時代から室町時代まで継続的に集落が営まれた「複合遺跡」であることが確認されている。しかし、すでにJR浜 松工場などの建物群が周辺に立ち並び、遺跡の全容は明らかになっていない。特筆すべきは弥生時代で、静岡県西部を代表する 集落群が発見されている。さらに奈良・平安時代の役所跡(遠江国敷智郡の郡役所?)と考えられる遺跡も出土して全国の注目 を集めた。現在遺跡は公園として整備され、資料館もすぐ側に建っている。

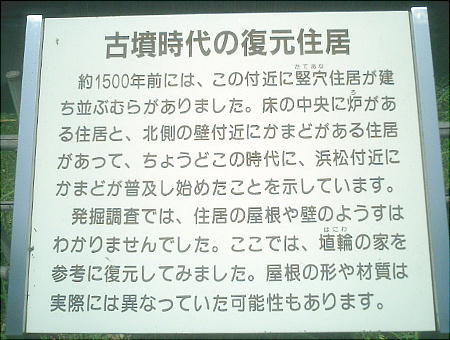

資料館わきから鉄道引込線の踏切をわたると、古墳時代の住居、弥生時代の環濠、葦原、奈良平安時代の建物跡が並んでいる。 公園内は、自由に散策出来る。JR東海道線や東海道新幹線の車窓からも眺めることができるそうだが、今までもう百回以上は 新幹線に乗ったと思うが、全然気づかなかった。

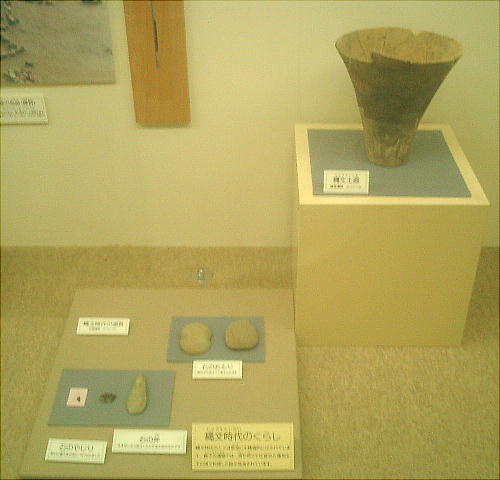

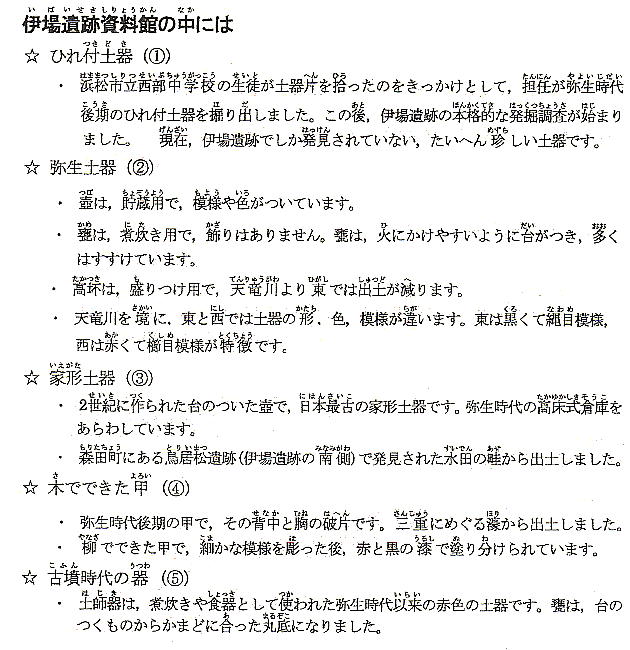

この遺跡の発見は、地元の中学生が土器を見つけたのが発端だった。約2千年前、人々はここに「ムラ」を造っていた。機織り や土器づくりのすぐれた技術をもっていたことが出土品から推測出来る。また、奈良時代の役所の跡など後の時代の遺構も発見 されている。公園には復元された家や倉庫があり、出土品は資料館に展示されている。資料館の展示品は、撮影自由。

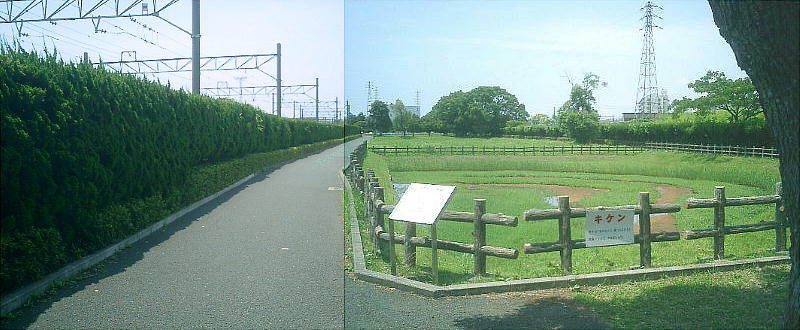

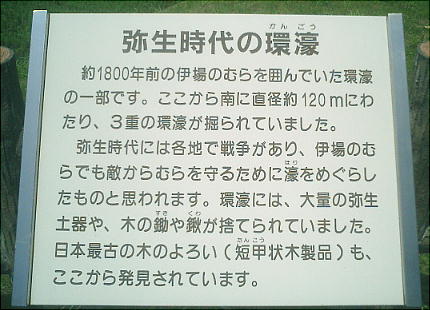

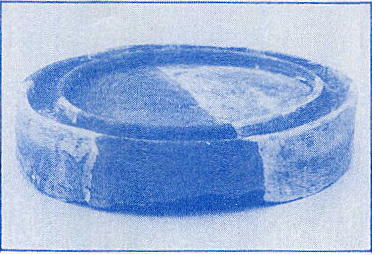

弥生時代の環濠の一部(北端)がそのまま保存されているかつての伊場ムラ周辺。湿地がひろがっていたと思われる。ここでは三 重の環濠が発見されているが、三重の環濠と言えば日本の弥生遺跡の中でも、環濠の数としては多いほうである。現在、日本で 最多の環濠数を持っているのは福岡県朝倉市の「平塚川添遺跡」が最多で六重、佐賀県神埼郡の「吉野ヶ里遺跡」が五重、四重 は知らないが、三重は奈良県田原本町の「唐古鍵遺跡」など数例がある。環濠が多いという事は、それだけ敵が多かったという 事であり、或いは備蓄している食料が多かったとも言える。弥生初期の福岡市「板付遺跡」などにも環濠はあるが、一重か部分 的に二重までであり、この遺跡はこの地区では裕福なムラだったのだろう。

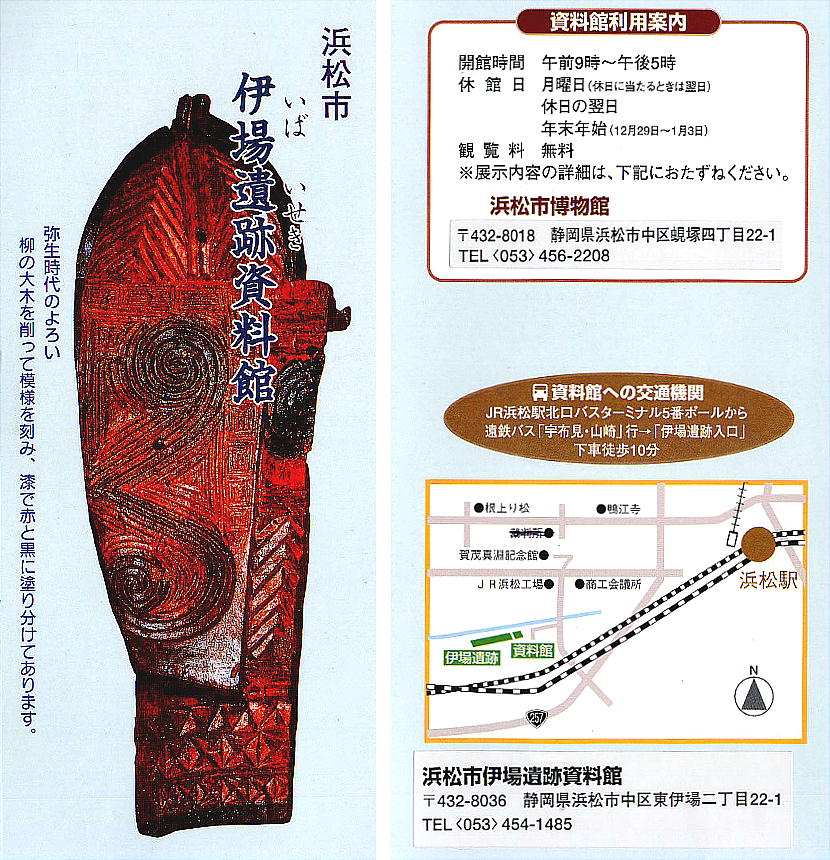

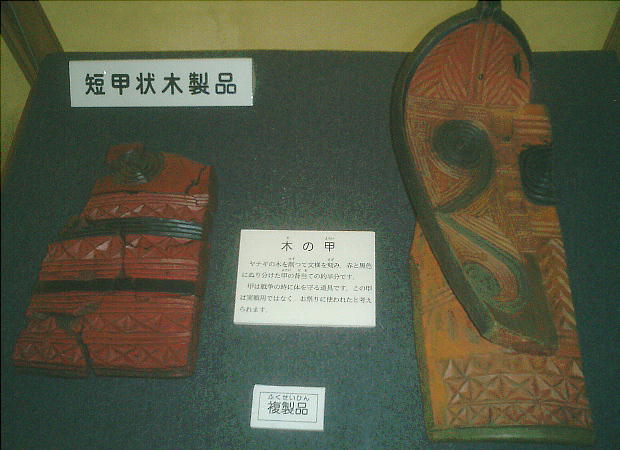

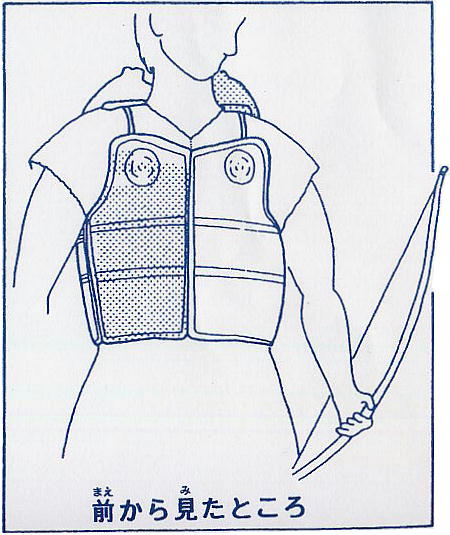

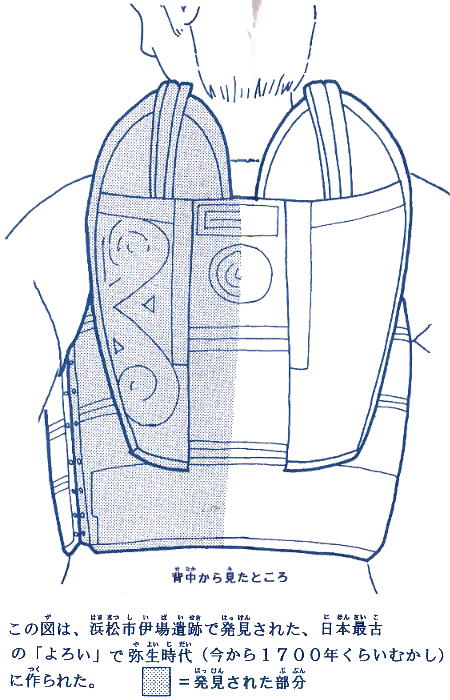

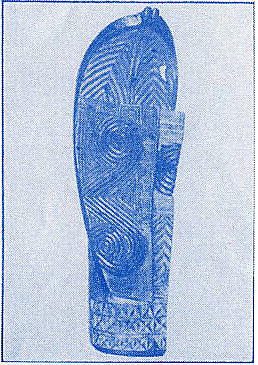

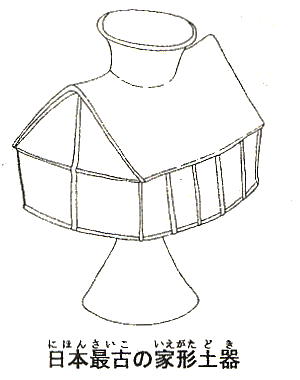

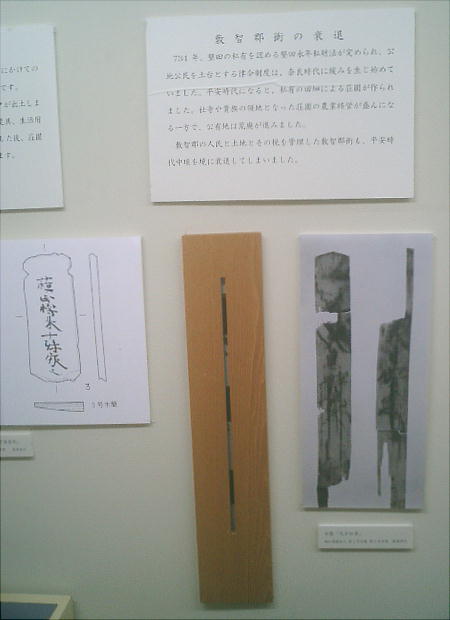

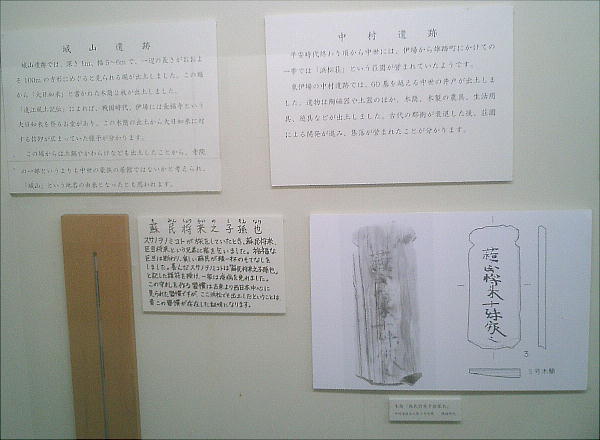

伊場遺跡は、半径数百メートルにおよぶ大遺跡で、これまでに十数回の発掘調査が実施されているが、今日でも遺跡の全容は明 らかになっていない。とくに、弥生時代後期の集落を取り囲む三重の環濠や、古墳時代の集落跡、奈良時代の役所風建物跡と河 川跡は注目である。浜松市は、この遺跡の一部を遺跡公園として整備し、公開している。また出土品を公園内にある伊場遺跡資 料館で展示している。弥生時代の「ひれ付き土器」や、漆で赤と黒に塗り分けられた木製鎧などは、必見。木簡や墨書土器など、 飛鳥〜平安時代の文字資料は、静岡県指定文化財となっている。

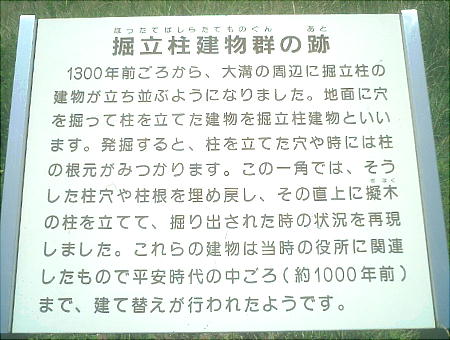

掘立柱の跡がコンクリの頭で再現してあるが、草に囲まれて見逃す人も多いようだ。

コンクリの杭がうってある所に、千数百年前、掘立柱が立っていたのである。弥生人達が必死で建てた建物の跡だ。

遺跡をぐるりと一回りする。しかし遺跡の全容は未だ判明していないので、三重の環濠から推察しても、ムラ全体はもっと大き かったものと推測できる。おそらく弥生時代のムラは、いま公園として整備されている部分の3倍はあったのではないだろうか。

遺跡見学の後、資料館に立ち寄る。ここは「浜松市博物館」の分館である。

<伊場遺跡資料館> ●アクセス 路線バス JR浜松駅北口バスターミナル5番ポールから「宇布見・山崎」行→「伊場遺跡入口」下車徒歩10分 または、4番のりば、10系統弁天島温泉・湖西12系統高塚・馬郡行、森田バス停下車、徒歩10分 ●入館無料 ●開館時間 午前9時〜午後5時 ●休館日 月曜日・祝日の翌日、年末年始(12/29〜1/3) ●入館料 遺跡・資料館共に無料。

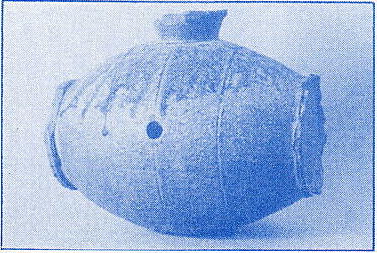

伊場遺跡と城山遺跡、梶子遺跡などから出土したものを中心に展示されている。

上の土器は、東海地方独特の「S字口土器」と呼ばれるもの。弥生中期以降になると近畿や関東でも発見される。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 東海・弥生の旅

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 東海・弥生の旅