貝殻山貝塚・資料館・朝日遺跡

2007年6月30日(土)

清洲城から歩いてすぐの所にある貝殻山貝塚と資料館。

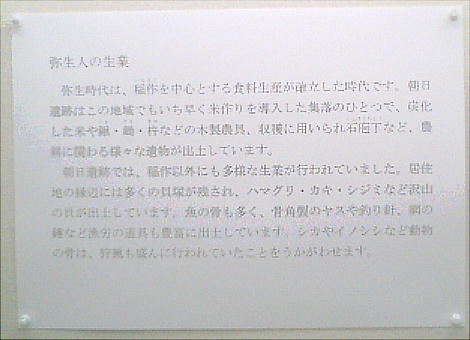

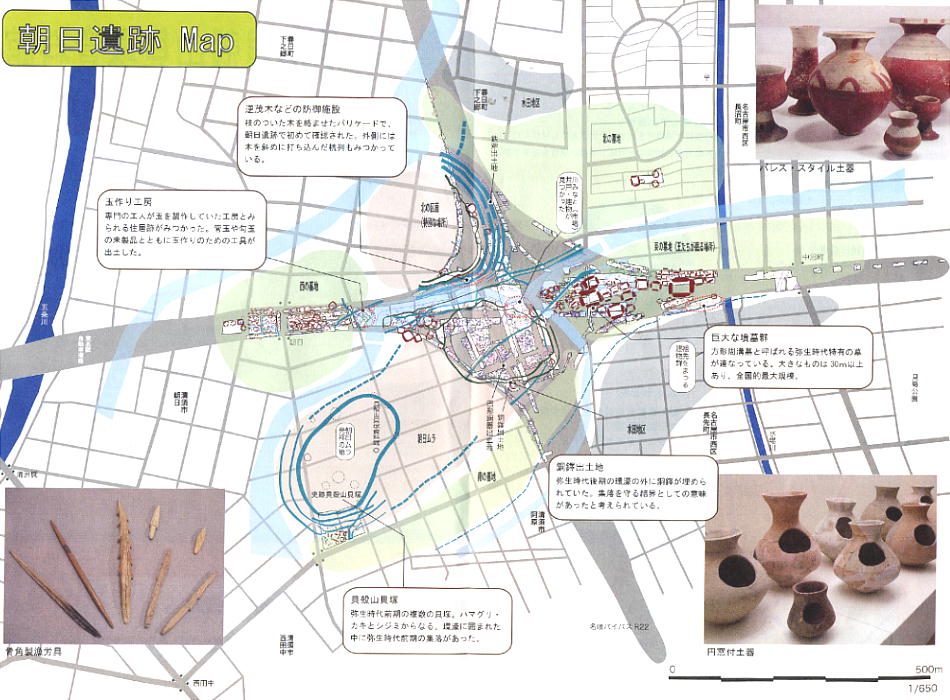

JR清洲駅から東南2km,JRの線路ぎわの清洲城から東へ800m.付近は東名阪道とR22バイパスが交叉する地点であり、 大規模な弥生遺跡である「朝日遺跡」が発掘された。貝殻山貝塚は朝日遺跡の南西部で、資料館には出土品が多く展示されている。 発掘調査は、昭和4年(1929)から貝殻山貝塚を皮切りにが開始されたが、本格的には、名古屋環状2号線(国道302号線)及び 清洲ジャンクションの建設工事が開始された、昭和47年(1972)から始まった。この地方特異な「円窓付壺」が多く見つかり、ま た逆茂木(さかもぎ)という、弥生時代のムラを護る木のバリケードも発見された。資料館は無料であるが、月・火・日・祝日が休 みである。公園には竪穴住居も復元されている。

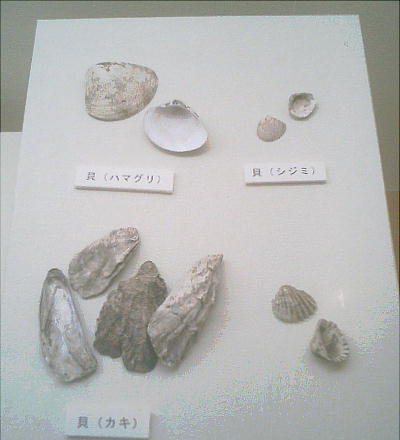

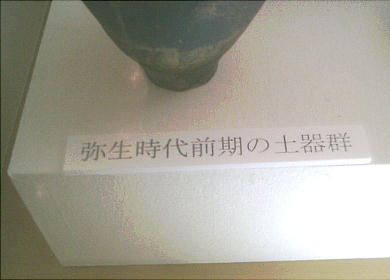

<朝日遺跡と貝殻山貝塚> 周知のように、弥生時代は大陸から海をこえ新しい文化が伝えられた時代である。水田での米作り、鉄や青銅をはじめとする金属加 工などの新しい技術が導入され、日本列島に暮らす人々の生活や社会は大きく変わっていった。朝日遺跡は愛知県清須市、西春日井 郡春日町、名古屋市西区にまたがる弥生時代の、東海地方最大級の環濠集落遺跡である。東西1.4km、南北0.8km、推定面 積80万平方メートルにも及ぶ広大な範囲から、数多くの住居跡・墓がみつかっており、全国でも最大級の弥生集落遺跡として知ら れている。集落をめぐる逆茂木・環濠などの頑強な防御施設は、この時代が争乱の時代であったことを物語る貴重な資料となってい る。出土した「遠賀川(おんががわ)式土器」は初期弥生文化が伝播した東端の様相を示す資料として注目された。 遺跡からは土器、石器、骨角器、木製品、金属品など膨大な量の出土品がみつかっている。美しく飾られた赤い土器、細かな装飾を 施した骨角製の装飾品、特別な祭器である銅鐸などの出土品は、東海地方の弥生文化を代表する貴重な考古資料である。 貝殻山資料館が所在する貝殻山貝塚周辺は朝日遺跡の南西部に当たり、弥生時代の初めにこの土地に集落を開いた人々が最初に居住 した場所である。カキ・ハマグリ・シジミなど貝類とともに、弥生時代前期から中期初頭の土器が多数出土している。 この遺跡の存在を知って、私はどうしても遺跡が見たくて2003年11月ここを訪れた。しかし遺跡は高速道路その他の工事現場 の下で、遺跡としての痕跡を窺い知ることは出来なかった、その時の模様は巻末にリンクしてあるので、興味のある人は覗いていた だきたい。

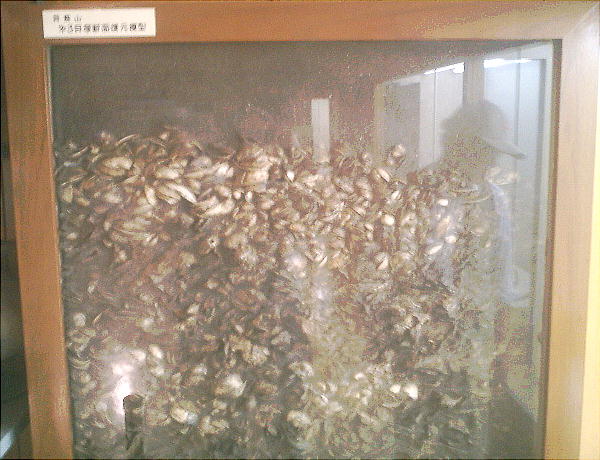

------------------------------------------- 貝殻山貝塚(かいがらやまかいづか)・資料館 ------------------------------------------- <貝殻山貝塚> 国指定史跡。愛知県清須市(平成17年、清洲町、新川町、西枇杷島町が合併し、新たに清須市が誕生した。) 貝殻山貝塚は、濃尾平野北部の木曽川の形成した犬山扇状地と、南部の名古屋大地にはさまれた標高5m以下の低い沖積地に立地し、 弥生時代初頭(約2300年前)に朝日遺跡で生活していた人々によって形成された貝塚(生活廃棄物集積場)である。弥生時代の貝塚 を中心とした遺跡である。貝殻山遺跡から朝日遺跡になった訳ではなくその逆でもない。朝日遺跡の中にある貝塚の代表的なものが、 「貝殻山貝塚」なのだ。古くからここに貝塚があることが知られており、地元では通称「貝殻山」と呼ばれていた。 昭和4年(1929)に地元の加藤務氏、東京帝国大学の鳥居龍蔵らによって調査され、弥生時代の貝塚であると認められるようになっ た。戦前戦後の数次にわたる発掘調査によると、貝塚は径約15mほどの規模のものが3ヶ所あり、主にカキ・ハマグリなどの貝殻、 獣骨、弥生時代初頭の土器などが堆積していて、主として弥生前期と中期の遺物をともなっているが、貝塚周辺一帯には前期から後 期におよぶ包含層がひろがっていることが判明している。 したがって、遺跡全体としては出土遺物は前期から後期におよぶが、とくに、いわゆる遠賀川系土器と縄文式土器の系統をひく条痕 文土器の共存する状況は、前期弥生文化と在来文化の関係を示す重要な資料であり、骨銛、骨鏃など比較的多い骨製品にもみるべき ものがある。また、昭和46年(1971)には、貝殻山貝塚周辺の調査によって、周囲にも数箇所の貝塚が存在することが明らかにな り、尾張平野初めてのほぼ完全に遺存した人骨2体が発見されている。このように貝殻山貝塚は弥生文化が東海地方に定着していっ た実相を明らかにする遺跡として重要であり、貝殻山貝塚を中心とて、その周囲の3つの貝塚を含む約1万平米は、愛知県における 弥生文化定着の地として国の史跡に指定され、現在も大切に保存されている。 そういう意味で、ここは「貝殻山貝塚資料館」というよりも、「朝日遺跡資料館」と言った方がいいくらい、朝日遺跡からの出土物 が並んでいる。

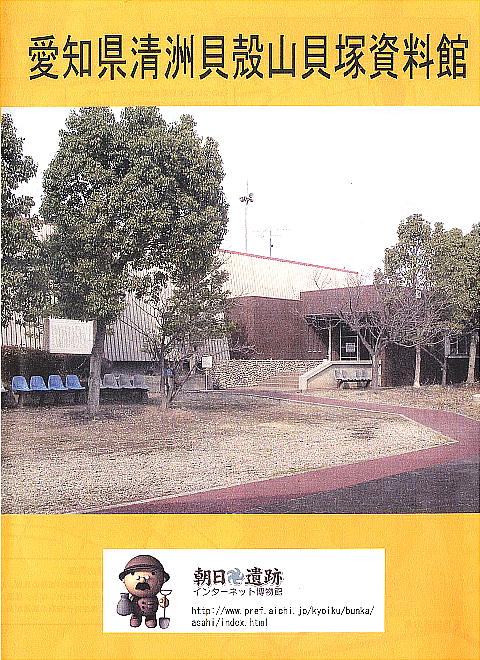

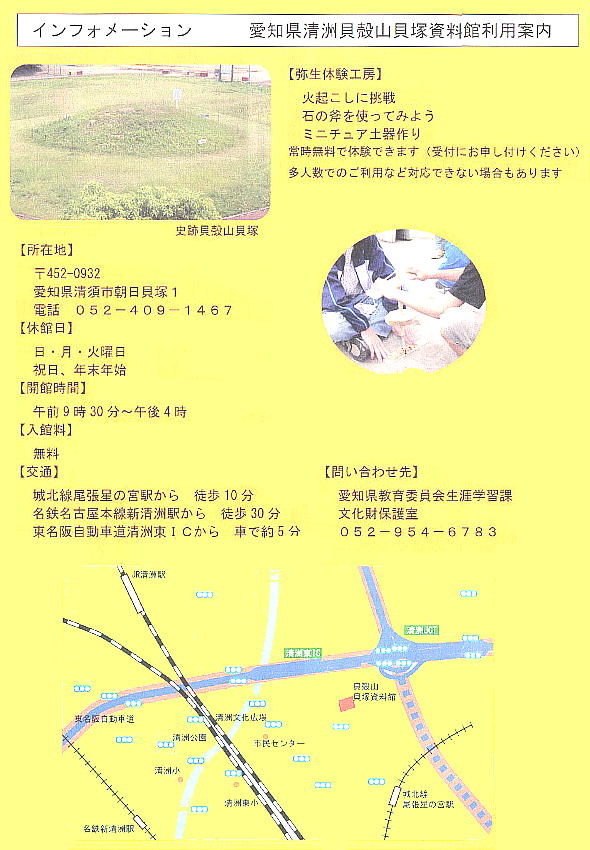

<貝殻山貝塚資料館> 清洲貝殻山貝塚資料館は、東海地方最大の弥生集落「朝日遺跡」の出土品を広く県民に公開するため、国指定史跡「貝殻山貝塚」地 内に昭和50年4月に開館した。開館後の発掘調査の成果を含め、朝日遺跡から出土した貴重かつ膨大な出土品の適切な保管と有効 な活用を図るため、平成5年度から資料館の拡充整備を進めている。 開館日 : 水・木・金・土 (休館日は 日・月・火、祝日、年末年始) 開館時間 : 午前9時30分〜午後4時 所在地 : 〒452−0932 清須市朝日貝塚1 電話 : 052−409−1467 交通案内 : (株)東海交通事業城北線尾張星の宮駅から 徒歩10分 名鉄新清洲駅から 徒歩30分 東名阪自動車道清洲東ICから 車で約5分 入館料金 : 無料

貝殻山貝塚は、弥生時代を代表する遺跡の一つ。緑に覆われた敷地には、こんもり盛りあがった貝殻山貝塚があり、弥生式住居が一 つ復元されていた。側に資料館があり、中には貝塚から出土した土器などが展示されている。

<復元された竪穴住居> (上左) 愛知県・岩倉市の大地遺跡でみつかった、竪穴住居跡を元に復元された「復元住居」である。外から見学するだけでなく、中に入っ て弥生人の生活を感じることもできる。

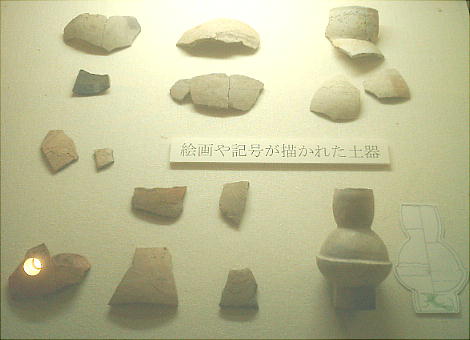

<縄文時代> 縄文中期末の土器が出土している。縄文後期前葉にドングリ貯蔵穴が設けられる。縄文晩期前半の土器片が出土している。

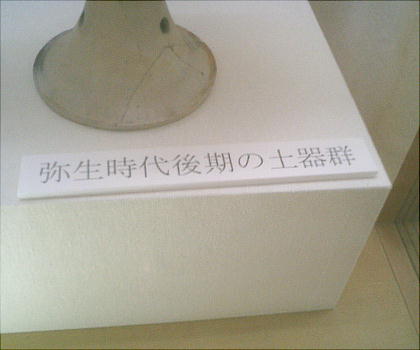

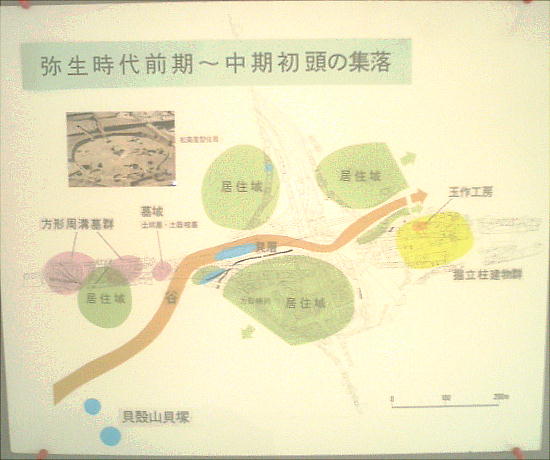

<弥生時代> (前期) 国指定史跡の貝殻山貝塚をはじめ二反地貝塚や検見塚(貝塚)などを中心にして環濠集落が営まれるが、当初から環濠が巡っていた のかどうかはわからない。 貝殻山貝塚の南で実施された1995・1996の調査では伊勢湾周辺地域で最古段階の遠賀川系土器と最終末段 階の突帯文系土器が共伴した。朝日遺跡の場合、縄文時代の貝塚とは違い、貝層の多くは集落を囲む環濠内に形成される。

貝殻山貝塚から発掘された弥生時代の人骨2体。

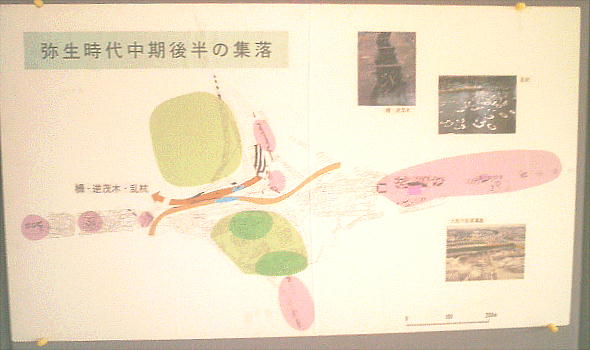

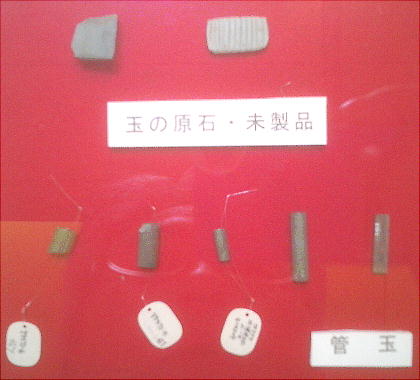

<弥生時代> (中期) 中期前葉には、東西にのびる谷に沿う南北の微高地に居住域と墓域が形成され、大まかには、南北に居住域、東西に墓域という配置 をとるが、東西の墓域は順調に拡大して中期後半には南北居住域の周囲を取り巻くほどに成長する。中期前半には南北居住域とも大 溝で外縁が区画され、南居住域は内部が大溝で区画されるだけでなく、溝や柵でさらに小さく区切られていたようだ。 中期前半の東墓域では方形周溝墓のほとんどが四隅切れ(A4型)でかつ中心埋葬が木棺1基で小口板のピットを残す例が多く、土坑 墓や土器棺墓はほとんど伴わない。また、継続して超大型方形周溝墓が造営され、その周りを中小規模の方形周溝墓が取り囲む集塊 状の墓域形成が認められる。いっぽう西墓域では、小規模なものやA4型以外の平面形が目立ち、墓域の一角には土坑墓群や土器棺墓 も伴うというように、対照的な姿をみせている。 玉作工房は、(1) 東墓域の北部、(2)北居住域南縁の別区、(3)北居住域内部の3ヶ所で見つかり、(1)(2)は中期前葉に属し、(3)は中 期前葉から中葉まで幅がある。(1)は谷を挟んで南北に少なくとも2つの工房があり、墓域の動向からみて南から北へ移動している可 能性が高いが、北の工房域の範囲は100mほどと広い。菱環鈕式銅鐸の石製鋳型はこの北工房域外縁の土坑から出土した。そして、北 居住域が環濠で囲まれたことにあわせて(2)や(3)の工房が営まれ、最後には (3)で終末を迎えたとすると、操業規模は大幅に縮小し たことになる。 中期後半には再度北居住域を囲むように3〜4条の環濠が巡り、谷にかかる部分には柵・逆茂木(さかもぎ)・乱杭などの強固なバリ ケードが設けられる。柵は二列で、下部に逆茂木が伴う厳重な構造であるが、中期後葉(凹線紋系土器期)に崩壊した。 中央の谷にはマガキを主とする大規模な貝層が形成される。中期後葉にはハマグリを主とする貝層になる。朝日遺跡の変遷を考える 上で無視できないのが、中期後葉の変化である。竪穴建物は円形が消滅してすべて方形・長方形・胴張り長方形になる。方形周溝墓 は四隅切れ(A4型)が消滅して一ヶ所切れ(A1型)となり、土器棺を含む複数の埋葬施設を伴い、周溝には供献土器以外の廃棄を伴 う例が出現する。とりわけ特徴的なのが東墓域に人々が住み始めただけでなく、それ以前の方形周溝墓を無視して新たに方形周溝墓 を造営する点であり、ここに朝日遺跡の〈歴史的な終焉〉をみることができる。逆に中期後葉は〈新たな歴史の始まり〉といえる。

<朝日銅鐸> 銅鐸の大きさは高さ46.5cmで、文様は4区の袈裟襷文(けさだすきもん)と鋸歯文(きょしもん)・同心円文からなっている。弥生時代 中期末から後期初頭に製作されたと考えられ、小型の”鳴らす”銅鐸から大型の”見る”銅鐸へと変化する中間に位置づけられてい る。 <銅鐸埋納遺跡> 南居住域をめぐる弥生時代後期の環濠の外側で発見された。長さ64cmの楕円形の土坑の中に、鰭(ひれ)を上にした横向きの状 態で埋められていた。

<木工製農具> 低湿地に立地する朝日遺跡では、木製の遺物が良好な状態で残されている。写真は農作業や土木作業に用いられたスキとクワ。現在 の道具とほとんどかわらない形であることに驚かされる。

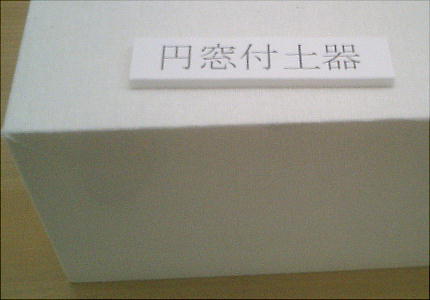

<円窓付土器> 土器の体部に大きな丸い穴があけられた不思議な形の土器。朝日遺跡を中心とする尾張地域の遺跡から出土する。祭りに用いられた 特殊な土器と考えられるが、具体的な使い方はわかっていない。

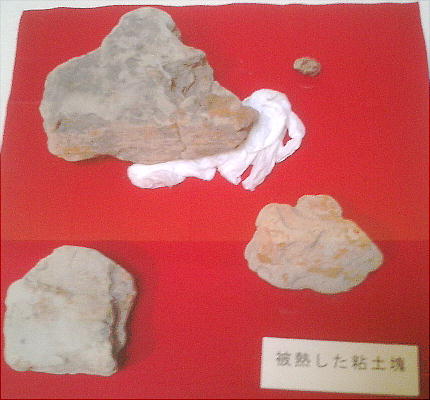

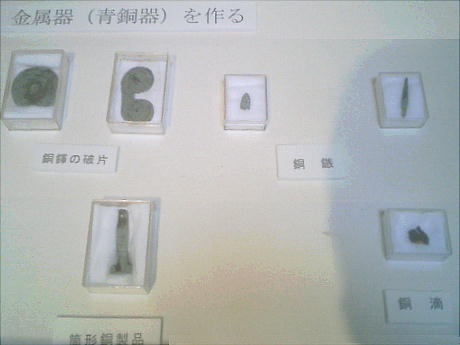

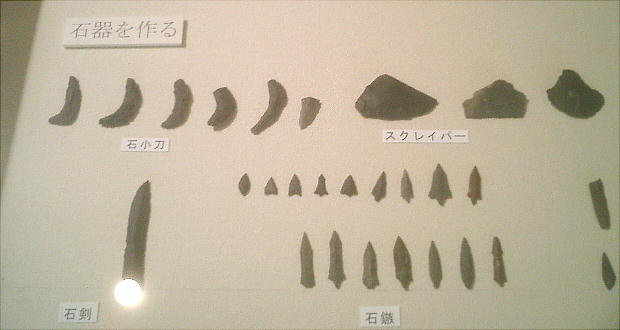

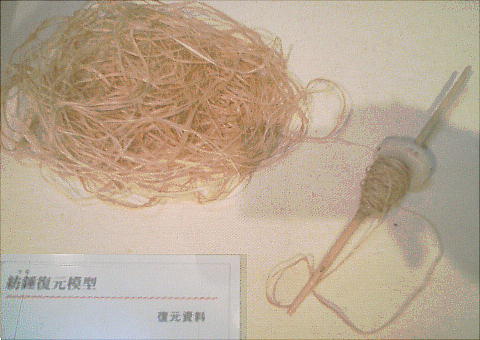

<発掘調査> 1929年津島高等女学校教諭加藤務氏により貝殻山貝塚を発掘したのが始まりである。その後、貝殻山貝塚周辺の貝塚の調査が盛んに なる。1971年貝殻山貝塚周辺の約1ヘクタールが国史跡指定を受け保存された。名古屋環状2号線(国道302号)・東名阪道路の建設 に伴って遺跡調査が始まり、それまで「朝日遺跡群」と呼ばれていた当遺跡が、ひとつの大集落としての朝日遺跡に変貌した。 1995年・1996年の貝殻山貝塚南側の発掘調査により最古段階の弥生土器(遠賀川系土器)が出土した。現在も発掘調査は進められて いる。 <主な遺構> 松菊里(そんぐんに、しょうきくり)型住居: 我々も例会で訪れた、韓国忠清南道の検丹里(こむたんに)・松菊里(そんぐんに) 遺跡で発見された住居跡と同じ造りであることからそう呼ばれる。 玉作工房跡。大型方形周溝墓。柵・逆茂木(さかもぎ)・乱杭: 環濠が掘れない谷の部分に設けられた防御施設。貝層。ヤナ遺構。 銅鐸埋納遺構。貝殻山貝塚。 <主な遺物> 円窓付土器。パレス・スタイル土器。装身具。銅鐸。巴形銅器。骨角製狩漁具。木製農耕具。最古型式である菱環鈕式の石製銅鐸 鋳型の破片。弥生時代中期初め。銅鐸の分布は近畿・山陰地方が主である。

<パレス・スタイル土器> 弥生時代後期の尾張地方を代表する赤い土器。ギリシャのクレタ島から出土した「宮廷(きゅうてい)式土器」にも匹敵する美しさ からパレス・スタイルと呼ばれている。土器の表面は白く、櫛描き(くしがき)や刺突(しとつ)による文様を描き、それ以外の部 分が赤く塗られている。

<巴型銅器> 巴形銅器は弥生時代後期から古墳時代にかけて作られ、弥生時代の資料は北部九州を中心に見つかっている。朝日遺跡出土品は弥生 時代後期初頭に属し、全国的にも古い特徴をもっている。平成14年度の調査で出土したもので、東海地方では初めての出土例とな る。

朝日遺跡では様々な装身具が出土している。ヒスイや緑色凝灰岩で作られた勾玉(まがたま)・管玉(くだたま)、鹿の角や骨を材 料にした髪飾り、クマやイノシシの牙を加工した垂飾などがある。

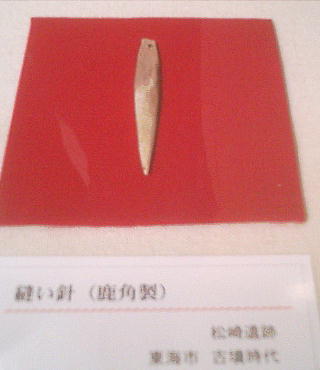

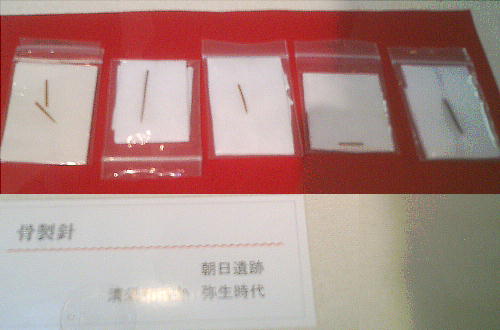

<骨角製漁狩具> 朝日遺跡では、動物の骨や角で作られた骨角器がたくさん出土している。写真は鹿の角や骨を加工して作られた刺突具で、魚を捕る ためのヤスやモリ、鏃(やじり)として使われたもの。

<弥生時代> (後期) 南北の居住域はそれぞれ1〜2条の環濠で囲まれる(北環濠集落・南環濠集落)が、北環濠集落の東側は中期後半の環濠を再掘削して 水路が設けられ、環濠に隣接する1条にヤナ遺構が設置されていた。墓域は南北の環濠集落それぞれを囲むように営まれる。埋葬施 設からガラス小玉が出土するのもこの時期からだが、装身具ではなかったようだ。壺棺には高杯を蓋にするものがあり、日本海側地 域との共通性が認められる。銅鏃や鉄器(斧)が出土し、銅滴が出土した北環濠集落では青銅器が作られた可能性が高い。南環濠集 落の南縁では環濠掘削以前に銅鐸が埋納された。 <弥生時代以降> 古墳前期の竪穴建物には完全に埋没せず、長期にわたって窪地状になっていたものがあり、ほとんどが廻間III式期から松河戸I式期 に属す。朝日遺跡最後の閑散とした状況を髣髴とさせる。その後は5世紀代の円墳が造られる。貝殻山貝塚資料館内のマウンドは、 円墳の可能性が指摘されている。6世紀以後は湿地化して、鎌倉時代には方形土坑群が展開する墓地となる。

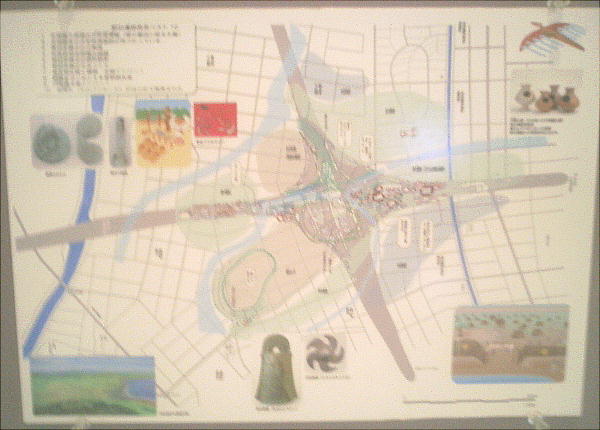

-------------------------------------------- 朝日遺跡(あさひいせき:弥生大集落) -------------------------------------------- 清洲町の朝日遺跡はもともと昭和初期に「貝殻山貝塚」として調査されていたが、名古屋環状2号線の清洲東インタ−の建設に伴って 本格的に発掘調査され、弥生時代の大集落遺跡であることが確認された。その後も下之郷地内において、県道高速清洲一宮線清洲ジャ ンクション建設に伴う事前調査など、数次に渡って発掘調査が行われている。この遺跡の特徴は、東海地方における大規模な環濠遺跡 であるという点に加えて、2〜3重の環濠、その環濠の外側に見られる、土塁や逆茂木、乱杭などの防御設備である。弥生時代は東海 地方においても、堅固な防御設備を持つ必要があったと言うことを証明しているような遺跡なのである。 長期にわたる発掘調査の結果、朝日遺跡も吉野ヶ里や唐古・鍵のような他の大規模弥生集落と同様に、人口過密で、物流が盛んに行わ れ地域の中心だった事、他集落との抗争・戦争も存在していた事などが明らかになった。集落内の溝内の土の中には、人や大型ほ乳類 の糞を食べる糞虫や、ゴミムシなどの都市型昆虫、寄生虫の卵などがたくさんみつかっており、推定人口1000人ともいわれ、環境 汚染もすすんでいたらしい。この集落内では、集落の外から製品を入手して、自分たちで使うだけでなく、周辺の集落にも分配してい たようである。例えばアクセサリーの玉は、原石を入手して、朝日遺跡の中の工房で生産していた。他の道具についても同様であった 可能性がある。さらに、大形方形周溝墓などの存在は、集落内において特別な階層が生まれはじめたことを窺わせる。 朝日遺跡では縄文時代の遺構も見られるが、隆盛をみるのは弥生時代になってからである。遺跡南西隅の貝殻山貝塚周辺に、弥生時代 前期(B.C300年前〜)の貝塚群や集落を取り囲む環濠が残されている。貝殻山貝塚を残した集団は、弥生時代中期には集落を拡大し朝 日遺跡は弥生都市的な様相を呈する。遺跡中央を貫く谷の北に位置する集落は、環濠とバリケードで守られた「環濠集落」の形をとる。 この頃から、死者を葬った墓穴を、溝を巡らせることで周囲と区別する「方形周溝墓」が集落の東西に多数作られる。弥生時代中期以 降、谷をはさんで南北二つの環濠集落を形成した。その後、古墳時代には、環濠の埋没に象徴されるように推定面積80万平方mにお よぶ巨大都市は終焉をむかえた。

発掘期間 : 昭和47年(1972)以来断続的に現在まで 発掘機関 : 愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、清洲町教育委員会、春日町教育委員会、(財)愛知県埋蔵文化財センター、 (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター 主な遺構 : 弥生時代の環濠集落(環濠、逆茂木、乱杭、竪穴住居、井戸、方形周溝墓)弥生時代のヤナ遺構ほか 主な遺物 : 弥生土器、石器、骨角製品、玉類、銅鐸、木製農具ほか 遺跡概要 : 弥生時代をつうじて継続した集落跡であり、特に弥生時代中期初頭〜中期後半にかけては、環濠のほか柵列、逆茂木、 乱杭など集落を二重、三重に囲む強固な防御施設がみつかっている。 現在の状況: 昭和46年、貝殻山貝塚地点を含む約10,000平方メートルが国史跡の指定を受ける。出土遺物は貝殻山貝塚資料館で展 示、遺跡の中心部を国道22号線が交差して往時の面影なし。

資料館裏の空き地では、いかにも実験ですというような田んぼが作ってあって、わずかな稲が植わっていた。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 東海・弥生の旅

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 東海・弥生の旅