清洲城

2007年6月30日(土)

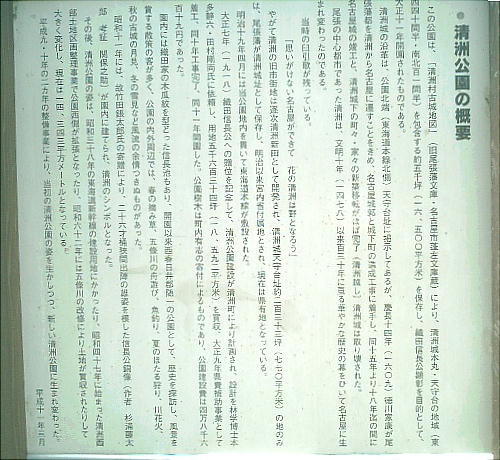

名古屋から名鉄電車「新清洲駅」へ。ここでしばらくタクシーを待ち、5人で1台のタクシーに乗り込んで「清洲城」へ行って貰う。 現在の清洲城天主閣は歴史のロマンに満ちた、旧清須町の町制100周年記念事業として平成元年4月に完成(再建)されたふれあい 郷土館である。

朱塗りの勾欄廻廊付望楼型天主は3層4階建てで、内部は郡内文化、郷土歴史コーナーがあり、隣接する芸能文化館(書院御殿)には 芸能の間と黒木書院があり町民の文化活動に使用されている。清洲城天守閣の大棟を飾る鯱は、岐阜市の崇福寺に保存され、往時の清 洲城の鯱と伝えられているものをモデルとしたもので、高さは1m20cm、青銅で鋳造され、この上に金箔が三回箔押されている。

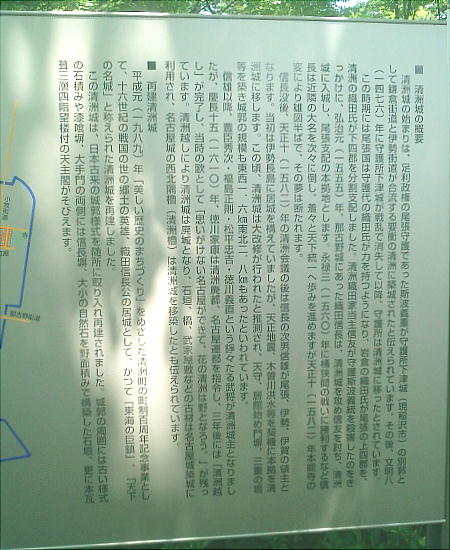

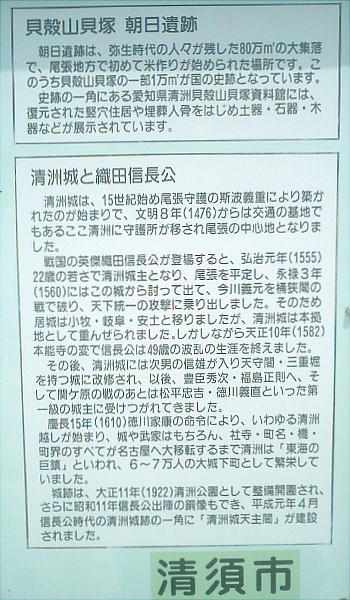

-------------------------------------------------------------------------------- 清洲(きよす)城 清須市朝日城屋敷1番地1 (旧西春日井郡清洲町) -------------------------------------------------------------------------------- 織田信長の天下布武への足がかりとなった城として名高い清洲城。清洲町制百周年を記念して平成元年に再建された。五条川にかかる 赤い橋−大手橋−とともに、清須市のシンボルとなっている。名古屋城築城まで尾張の府城だった城である。清洲城は、応永12年頃 尾張守護職斯波義重が築いたといわれる。

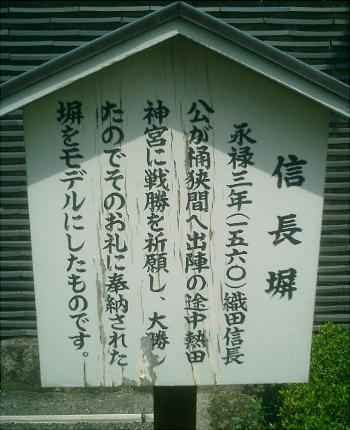

室町時代の初め応永12年(1405)、尾張の守護職であった斯波義重は、清洲に守護所下津城(現稲沢市)の別郭として清洲城を築き、 織田敏定を守護代としてその勢力保持をはかったといわれる。文明8年(1476)守護所下津城が戦乱により焼かれ、清洲に守護所が移 ってからは尾張の中心地となり繁栄の時代を迎える。斯波氏は当時、室町幕府を支える三管領(斯波、細川、畠山)の家柄で、将軍家 に次ぐ有力な守護大名だった。この後、斯波氏に替わり勢力を増していた織田氏が清洲城に入り、ついで家臣織田信秀が斯波家三奉行 の一つ、清洲奉行として居城した。信秀が古渡城に移ると織田信友が入城したが、弘治5年(1555)織田信長が尾張守護斯波義統殺害 の仇を報いて清洲城主織田信友を攻め清洲を奪い、那古野城から移って城を大改修した。桶狭間で今川勢と戦ったとき、この清洲城か ら出陣をし大勝している。約十年間居城した後、小牧山城に移ると番城となった。

天正十年(1582)の本能寺の変のあと清州で「清洲会議」が開かれ、信長の後継として三法師が選ばれ、叔父の織田信雄が後見補佐役 として清洲城に入った。この時、五条川の流れを利用して拡張し、内・中・外の三重の堀を構え大天守・小天守・書院等を造営した。 このときの城下の範囲は東西1.6km、南北2.8kmに及んだと伝えられている。

天正18年、織田信雄が秀吉によって除封されると、近江八播城の支城として城番を置いた。文禄4年(1595)福島正則が20万石。 関ケ原の戦いで徳川家康が覇権を握ると、4男の松平忠吉が42万石、慶長12年(1607)には9男の徳川義直が47万石で入封した。 当時、時の為政者が天下を統一、掌握するに当たって、清洲をいかに重要視していたかがうかがえる。

信長の偉業を継ぐ2人の天下人豊臣・徳川のお膝元にあって「東海の巨鎮」、「天下の名城」などと賞賛を博した清洲城は、その後、 慶長15年(161))徳川家康による清洲廃都、名古屋遷都の指令により、いわゆる「清洲越し」がはじまり、城や武家はもとより社寺・ 町名・橋・町屋のすべてが名古屋に大移転され、慶長18年尾張の都「名古屋」がほぼ完成するとともに6万都市とともにその姿を消 した。名古屋城築城に際し、清洲城も築城の材料として積極的に利用され、特に名古屋城御深井丸の西北櫓は、清洲城天主の古材でつ くられた。この西北櫓は「清洲櫓」とも呼ばれ、今も堀に美しい姿を写している。当時の臼引歌は、ありさまを、 「思いがけない名古屋ができて、花の清洲は野となろう」と歌っている。

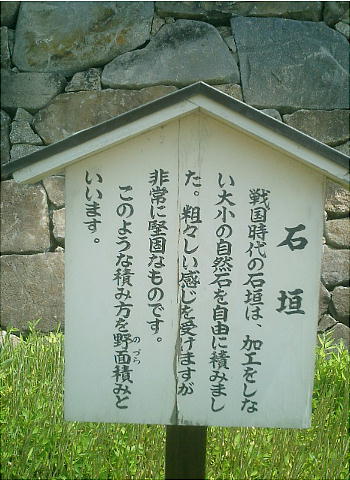

<天主> 戦国時代の天主は、入母屋屋根を載せた、いわゆる望楼型天主といわれるもの。屋根には、火除け、妖気除け、厄除けの 意味を持つ想像上の海魚・鯱が配され、その金色と最上階層の赤い匂欄が特徴的。 鉄骨鉄筋コンクリート造3層4階建ながら、城づくりの伝統的技法が随所に導入されいる。今日は入らなかったが、内部には、防御 設備「石落し」が見られるほか、天主にすえてある鯱と同じ金鯱や瓦鯱、発掘で出土した当時の清洲城天主閣の金箔瓦などが展示さ れているそうだ。

天守前の広場には信長の妻「濃姫(御濃の方)」の銅像が建っていて天守閣を見つめている。

-------------------------------------------------------------------------------- 築 城 : 応永12年(1405) 築城者 : 斯波義重 主要城主: 織田氏 城郭様式: 平城 管 理 : 清洲城管理事務所 052-409-7330 開館時間: 午前9時〜午後4時15分(閉館時間は午後4時30分) 閉館時間: 月曜日〈休日の場合は直後の平日〉、12月29日〜12月31日 ただし、桜の花見期間・清洲城ふるさとまつり期間は除く アクセス: 名鉄電車 名古屋本線新清洲駅より徒歩15分 JR東海 東海道線清洲駅より徒歩15分 東名阪自動車道 東名阪道清洲東IC(下り)、清洲西IC(上り)〜県道67号線 駐車場: 清洲公園の無料駐車場を利用。 清洲城天主閣入場料 : 大人 300円 小人 150円 --------------------------------------------------------------------------------

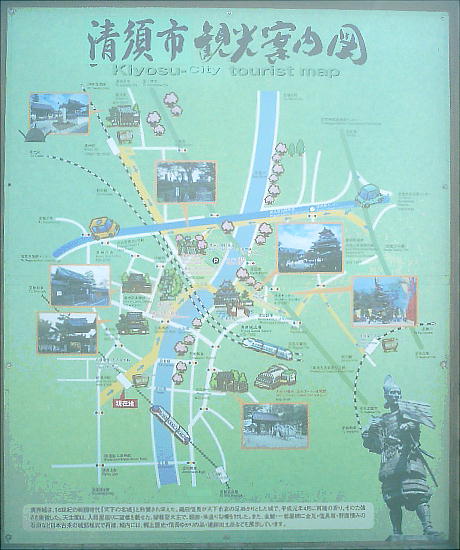

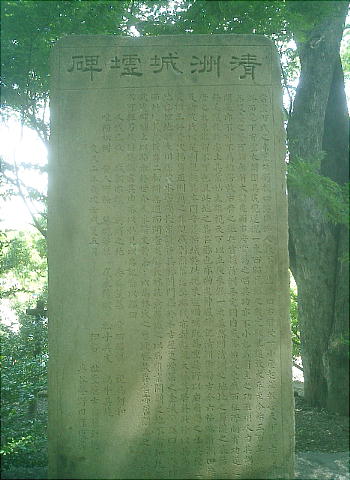

現在、天守台跡には小さな祠と二つの石碑が立っている。「右大臣織田信長公古城跡碑」である。本丸跡は清洲公園になっている。 その公園の五条川を越えたところに平成元年に復元された天守が建つ。 清洲駅から徒歩約15分。案内版があり迷うことはない。清洲公園から、清洲古城跡、 朱塗りの大手橋と通って天守閣へ行ける。 新清洲駅からも徒歩約15分。

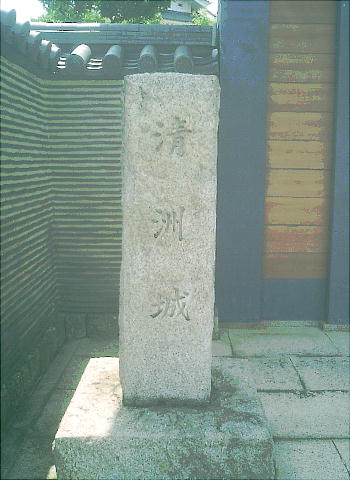

「右大臣織田信長公古城跡碑」

ここから「貝殻山貝塚・資料館」へ行き、帰りにまた清洲城脇の道を通って清洲公園を抜け「新清洲駅」へ。

尾張の府城も名古屋城築城により、天守(清洲櫓)も移され、今では遺構は何も残っていない。城は、五条川左岸に築かれていて、 現在城の遺構を分断するようにJR東海道線が走っている。古城跡は清洲公園となっていて、織田信長の銅像も建っている。

エキセントリック武将「信長」像の前で記念撮影。

天正10年(1582)6月1日。その夜明智光秀は、丹波亀岡から1万3千の兵を率いて京への道、老いの坂を越えた。丹波街道は やがて桂川にぶつかる。南に道をとれば秀吉の待つ中国路へと至る。しかし光秀は、桂川を渡るように命じた。そして全軍にはじ めてその攻撃目標を明かすのである。わが敵は本能寺にあり。 その3ケ月前、甲斐の武田を滅ぼして、信長の天下統一は着々と進んでいた。それは、信長軍の戦線が最も伸びきっていた時期で ある。柴田は北陸に、滝川は上州に、丹羽は四国へと向かっていた。そして毛利を攻めあぐねている秀吉からは援軍の要請があり、 信長は自ら中国へ出陣する事を決め、5月末、京都本能寺で出陣の気を養った。この時信長の廻りには、森蘭丸らの官房官を含め わずかに100人足らずの護衛がいるのみであった。 6月2日早朝、光秀の軍は本能寺を囲んだ。本能寺は廻りに塀をめぐらし木戸を設けていた。しかしあまりにも守護兵の数が少な かった。またたくまに光秀軍は乱入した。一説によると、この時信長は側の者に反乱者は誰だと聞いたと言う。光秀だと従者が答 えると「光秀か、是非もない。」と答えたそうである。真偽のほどは定かではないが、これは非常に考えさせられる逸話のように 思える。 信長は自ら弓を持って戦い、弦が切れると槍をとって戦った。しかし敗色濃いことをさとると屋敷に火をかけ、割腹して果てた。 有名な「人生50年、流転のうちを比ぶれば・・・」と歌って舞を舞ったのはこの時である。森蘭丸、坊丸、力丸の3兄弟以下、 7,80人がこれに殉じた。この時の戦死者名は本能寺境内の立て看板に残らず書き記してある。 「信長公記」 「・・・・是れは謀叛か、如何なる者の企てぞと、御諚のところに、森乱(小姓の森蘭丸)申す様に、明智が者と見え申し候と、 言上候えば是非に及ばず(やむをえない/仕方がない)と、上意候。」 光秀の軍は同時に信長の長男信忠をも攻めた。信忠と、京都所司代村井貞勝は、兵500とともに二条御所に立てこもったが、破 れて自害した。この村井貞勝は、かって光秀と手を組んで働いた事のある優秀な官吏である。信長の京都支配はこの2人の力で成 功したとも言われている。 光秀はどうして信長を殺したのであろうか? 実は「本能寺の変」がなぜ起こったかについて定説はない。つまり、よくわからな いのである。映画や演劇では、信長がことさら光秀につらくあたり、それを恨んだ光秀が挙に出たとする説が一般的だが、実は信 長は誰に対しても厳しく接しているのである。ことさら光秀のみが不当な仕打ちを受けたと思える例はわずかである。秀吉などは 客観的には光秀の10倍くらい辛い仕打ちを信長から受けている。それでも秀吉は信長に忠誠を尽くしているのである。 考えられるのは、信長は横暴で巨大で尊大で計り知れない腕力を備えたボス犬で、ボスの顔色を窺う忠犬達の中で一番先に光秀が その緊張感に耐えられなくなった、という事ではないだろうか。信長の専横さは、いずれその忠犬どもの中から「もうイヤだ!」 と発狂する者を生み出しかねない危なさを秘めていた。光秀でなくても、柴田勝家か、木下藤吉郎か、丹羽長秀か、誰かがその緊 張から逃れようと爆発したのではないかと思える。誰が本能寺に攻めてきたのかを聞きたがり、「是非もない」と本当につぶやい たとすれば、その事を信長自身よく知っていたのではないかと思えてくる。 【歴史倶楽部ANNEX「寺社仏閣コーナー」の「本能寺」より転載。】

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 東海・弥生の旅

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 東海・弥生の旅