SOUND:Please Mr.postman

SOUND:Please Mr.postman

SOUND:Please Mr.postman

SOUND:Please Mr.postman

今回の例会は、昨年11月に私が参加した、(財)大阪文化財センター主催の「郷土の文化財を見学する会・馬見丘陵をゆ く」をそっくりそのままなぞる事にした。従って見学したコースは全く一緒なのだが、前回は訪問しなかった「佐味田宝塚 古墳」も廻ることができたし、五位堂ではなくまた王寺へ戻ってきたので、このあたりの地理感覚がだいぶ理解できた。 というわけで、今回はあまり写真を撮らなかった。だいぶ、前回巡ったときの写真も転載している。詳細な説明は「遺跡・ 旧蹟めぐり」のなかの「馬見古墳群」にあるので、ここでは殆どカットした。そちらも併せて見て頂ければ、この古墳群の 全容が理解できるのではないかと思う。

近鉄池部駅・河合町役場を出て歩きだすと、ほどなく「馬見丘陵公園」につく。 この公園は、もともと原野(雑木林)や畑だったところを整備して造ったようで、公園のうちそとに、古墳、水田、ため池、 雑木林など、里山の風景が広がっている。公園内には多くの花々も植えられてきれいに整備されており、人と自然が融和し ている。実に気持ちがいいところだ。また、公園館の周辺には涼しげな小川が流れる「流れのある坂道」、6万株の見事な 花が咲き誇る「菖蒲園」、紫陽花の「だんだん広場」、バラの花が咲き乱れる「バラの休憩所」など、見所が沢山ある。 歩き出してすぐ、大きなカーブの尾根に説明板が設置されている。旧石器時代の遺跡「馬見二ノ谷遺跡」だ。

うまみにのたに 馬見二ノ谷遺跡 --------------------------------------------- ■所在地 : 北葛城郡河合町大字山坊字二ノ谷 ■規模 : 調査面積 約1500m 2(平米) ■築造時期: 旧石器時代

おとめやま 乙女山古墳 (国史跡) -------------------------------------------------------------------------------- ■所在地 : 北葛城郡河合町大字佐味田小字乙女 ■規模 : 全長130m、後円部径104m、高さ14.7m、前方部幅52m、長さ30m、高さ3.5m ■築造時期: 古墳時代中期(5世紀後半) 「中央エリア」に入るとすぐ「乙女山古墳」がある。大和地方には20数基を数える帆立貝式古墳があり、乙女山古墳は その中で最大の規模を誇る。周りは広陵町だが、この古墳一帯は河合町の飛び地になっている。古墳は、北西からの尾根 を利用し、南東を向いて築かれている。前方部は幅50mに対して長さは30mしかなく、前方部というより祭祀を行っ た張り出しの1種という人もいるほど短くずんぐり型である。後円部は3段築造の墳丘である。

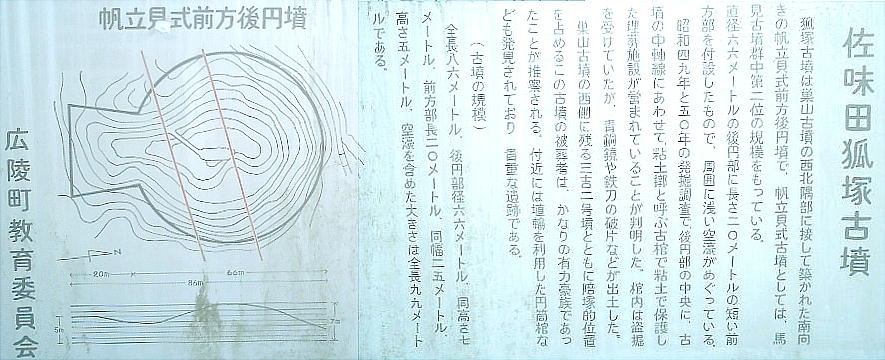

さみだきつねづか 佐味田狐塚古墳 -------------------------------------------------------------------------------- ■所在地 : 北葛城郡河合町大字佐味田字スヤブ ■規模 : 全長86メートル、後円部径66メートル、前方部幅25.5メートル ■築造時期 : 古墳時代前期 帆立貝式古墳 もともとは北東に伸びる尾根の先端を利用して築かれた、南向きの帆立貝式の古墳で、この古墳の前方部が巣山古墳の 北西の周庭帯に食い込んだ形になっている。空濠の跡が前方部の一角や後円部の北側、東側にある。後円部中心を道路 が貫通している。1975年に、都市計画道路の事前調査で、後円部中央に東西6.7m、南北3.8mの墓壙と板石 を組合わせた排水溝が検出され、盗掘穴から、青銅鏡片、小刀の破片が発見された。周辺に円筒埴輪を利用した円筒棺 があった。北枕に埋葬されていたという。

ここも車道が公園を分断しているが、ここでは公園どころか、古墳そのものを分断してしまっている。歩道橋の下(上 右端)に説明板がある。以下はその内容。ここは帆立貝式の前方後円墳だったが、後円部のど真ん中を道路が断ち切っ ている。

車道側から古墳を見る。陸橋のあたりは後円部のど真ん中だった。陸橋をわたって後円部のほうへ下りてみる。こっち 側はきれいに整備されて、後円部の概観が望める。

結構大きな古墳である。三吉二号墳とともに巣山古墳の両脇にあることから、巣山古墳の陪塚ではないかと考えられて いる。古墳時代前期後半ということは、渡来してきてこの地域の平定に活躍した初期大和人かもしれない。

<三吉二号墳> 馬見丘陵公園南エリアの入り口にきれいに整備再現されている。巣山古墳の西に寄り添うように築かれた北向きの帆立 貝式の古墳で、巣山古墳の陪塚に見えないことはない。公園整備事業の事前調査で、全長約90m、後円部径78m、 高さ4.7m、前方部幅41.2mの規模と判明した。円筒埴輪が出土しているが、ほかは不明。巣山古墳に次ぐ時期 の築造と見られる。この古墳のすぐ北に「ダダオシ古墳」の墳丘が復元されている。全長50mあまりと推定される前 方後円墳であったが、前方部と後円部北側は削られている。東側で幅7mの濠と幅8mの外堤が確認され、周濠と外提 を持っていたと考えられている。後円部に盗掘の跡があった。いずれも古墳時代中期の築造と推定される。

ここを過ぎると、この古墳群最大級の「巣山古墳」である。豊富な副葬品から大王墓とnewsになった。大きな白鳥の埴 輪が出土した時の様子は、前出以下のHPにある。

すやま 巣山古墳 (特別史跡 : 昭和27年(1952)年3月29日指定。) -------------------------------------------------------------------------------- ■所在地 : 北葛城郡広陵町大字三吉小字巣山 ■規模 : 墳丘全長約220m、後円部直径約130m、高さ約19m、前方部幅約112m、高さ約16.5m ■築造時期: 中期(4−5世紀始め) 馬見丘陵の中央部に位置する北向きの大型前方後円墳で、馬見古墳群の中心的な古墳である。丘陵の東端に、尾根を利用 して北北東向きに作られ、墳丘全長約220mの規模があり、左右のくびれ部に造り出しを設けている。大王の墓域が、 佐紀から河内へ移動する時期に築かれたと考えられ、その時期は4世紀終わりから5世紀にかけてではないかと考えられ る。馬見古墳群の中では最大級の古墳で、現在周濠は農業用溜池として利用されている。墳丘は3段築製で、葺石や円筒 埴輪列が巡らされ、後円部頂上と前方部に竪穴式石室の石材と見られる板石が散乱していた。外提の西と南側に、外提と 同じ幅の周提帯があり、その外側に円筒埴輪列があったことが確認されている。

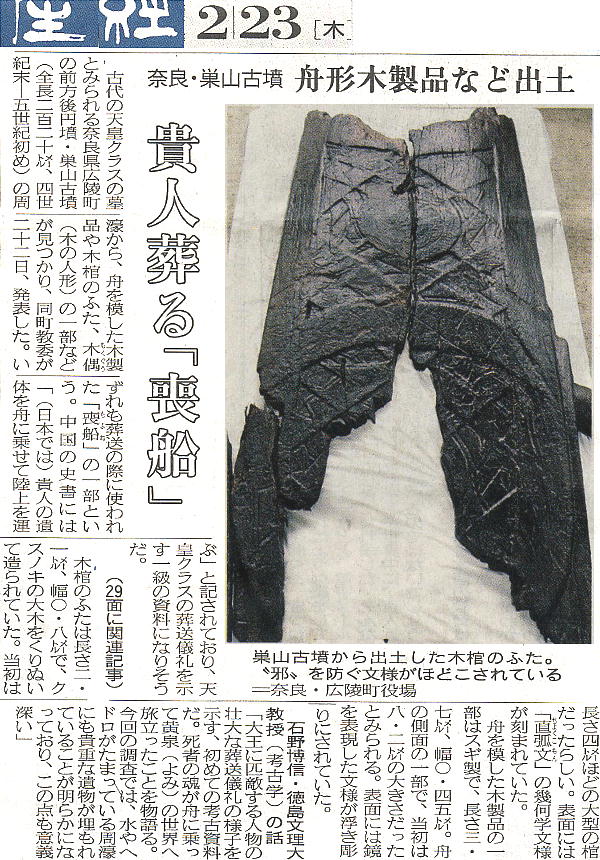

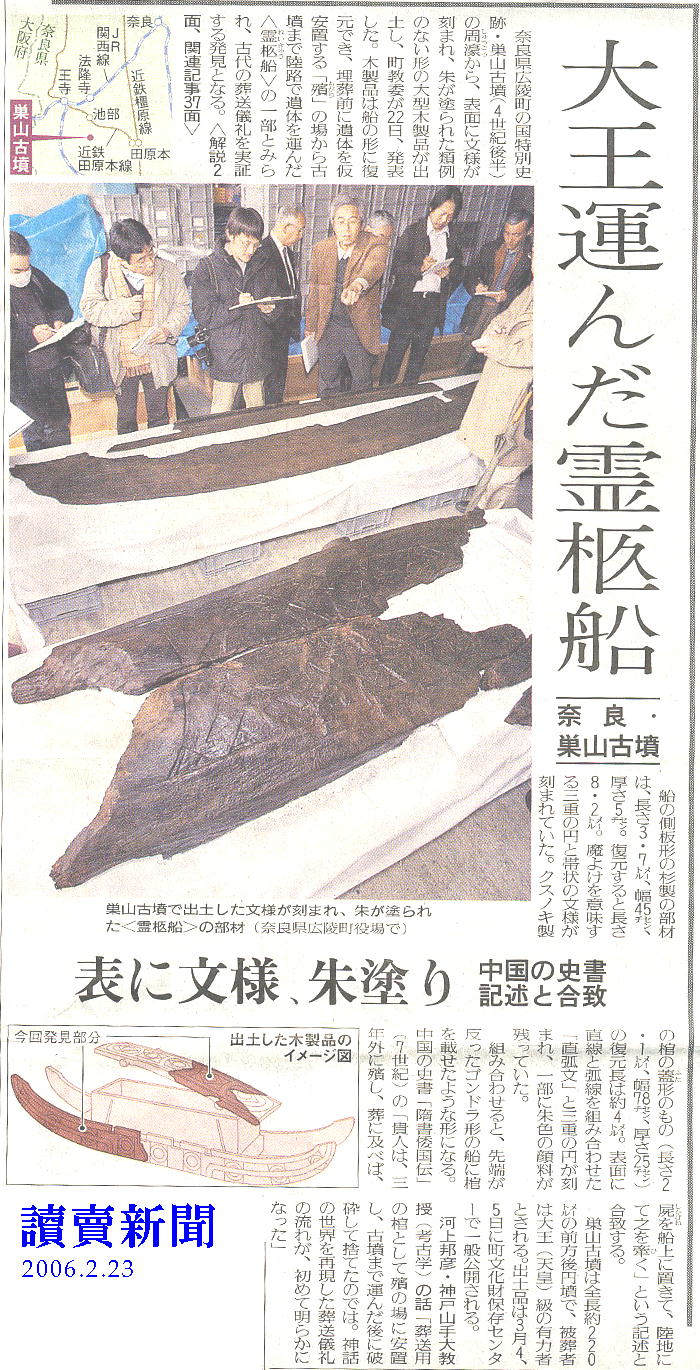

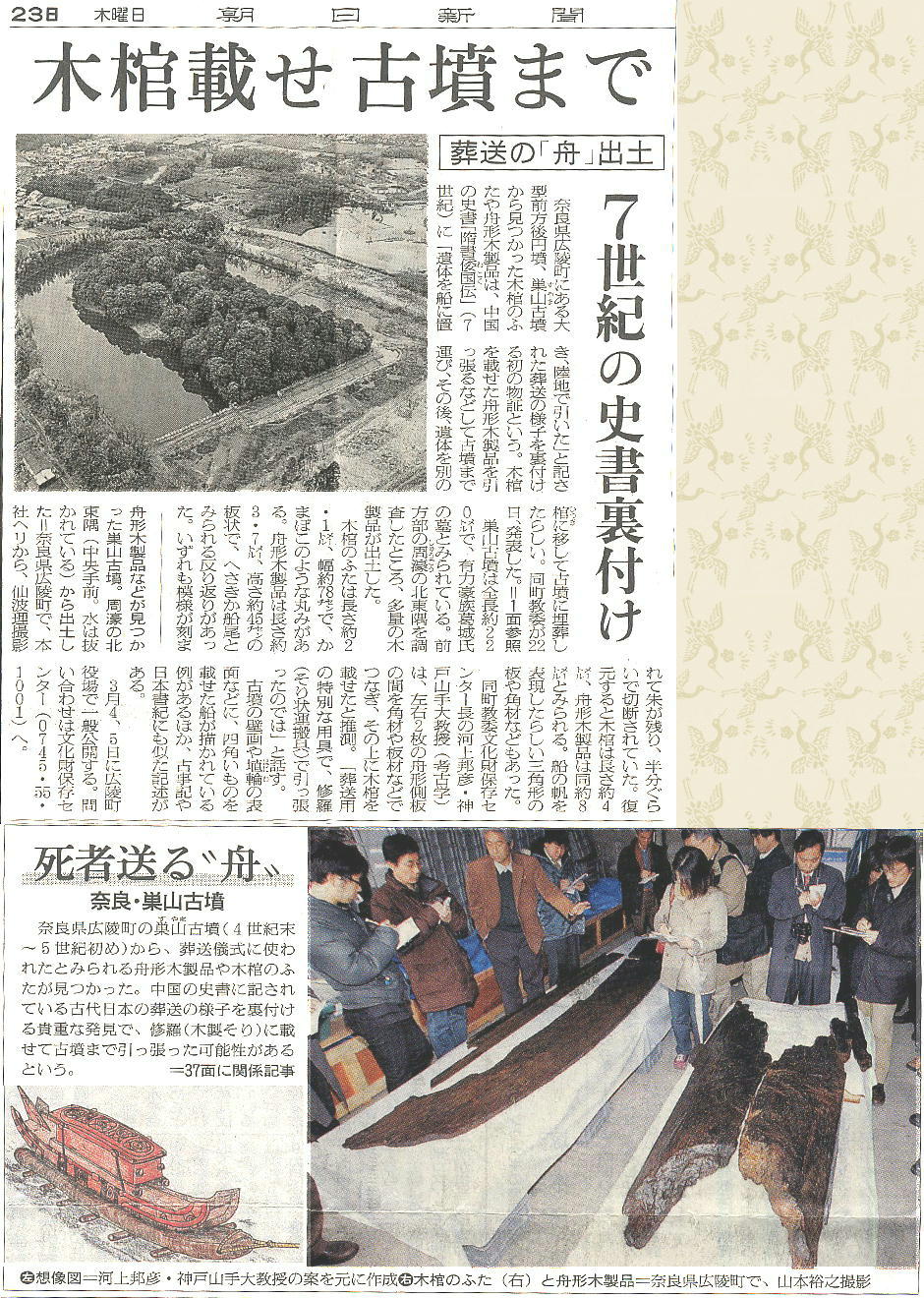

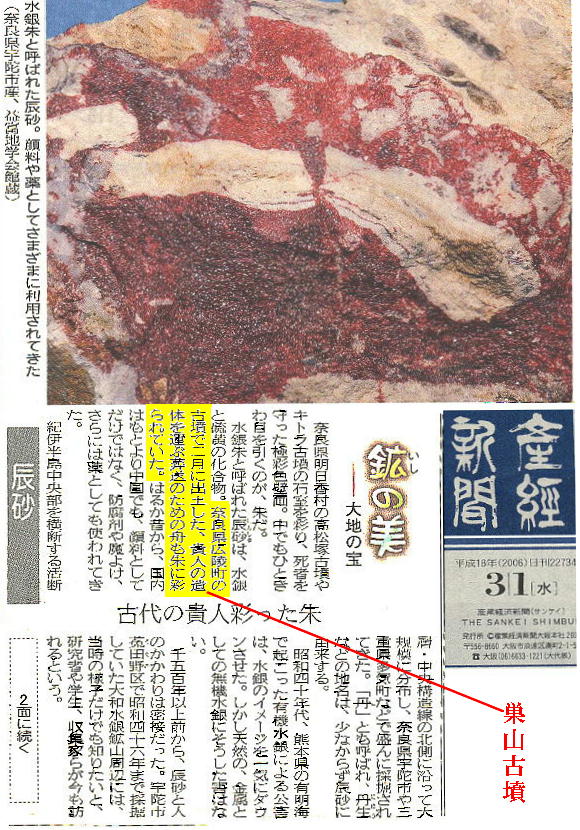

ところがーっ、である。おととい、この古墳から「葬船」の木製品が見つかったというNEWSが新聞に載った。な、なんと。 以下の新聞記事を読んで貰えば、もうここは大王墓で決まりのようなもんである。それにしても我々が訪れようとしてい る数日前にこんなnewsが流れるとは。土曜日あたり説明会かなと思ったが、今回説明会は開かないようだ。

葬送の「船」出土、7世紀の史書裏付け 奈良・巣山古墳 asahi.com 2006年02月23日06時18分巣山古墳から出土した木棺のふた(右)と舟形木製品=奈良県広陵町で

巣山古墳で見つかった舟形木製品などの使われ方の想像図。修羅(木製そり)に載せて引っ張った可能性があるという。 =河上邦彦・神戸山手大教授の案を元に作成 奈良県広陵町にある大型前方後円墳、巣山(すやま)古墳(4世紀末〜5世紀初め)から、葬送儀式に使われたとみら れる木棺のふたや舟形木製品が見つかった。同町教委が22日、発表した。木棺を載せた舟形木製品を引っ張るなどして 古墳まで運び、その後、遺体を別の棺(ひつぎ)に移して古墳に埋葬したらしい。古事記などは「喪船(もふね)」と表 現し、中国の史書「隋書倭国(わこく)伝」(7世紀)は古代日本の葬送について「遺体を船に置き、陸地で引いた」と 記している。それを裏付ける初の物証で、貴重な発見という。 巣山古墳は全長約220メートルで、有力豪族葛城氏の墓とみられている。前方部の周濠(しゅうごう)の北東隅を調 査したところ、多量の木製品が出土した。木棺のふたは長さ約2.1メートル、幅約78センチで、かまぼこのような丸 みがある。舟形木製品は長さ約3.7m、高さ約45センチの板状で、へさきか船尾とみられる反り返りがあった。いず れも模様が刻まれて朱が残り、半分ぐらいで切断されていた。復元すると木棺は長さ約4メートル、舟形木製品は同約8 メートルとみられる。船の帆を表現したらしい三角形の板や角材などもあった。 同町教委文化財保存センター長の河上邦彦・神戸山手大教授(考古学)は、左右2枚の舟形側板の間を角材や板材など でつなぎ、その上に木棺を載せたと推測。「葬送用の特別な用具で、修羅(そり状運搬具)で引っ張ったのでは」と話す。 古墳の壁画や埴輪(はにわ)の表面などに、四角いものを載せた船が描かれている例があるほか、古事記や日本書紀にも 似た記述がある。3月4、5日に広陵町役場で一般公開する。問い合わせは文化財保存センターへ

「ふーん、ここからあんなもんがなぁ。」「しかしデカイ古墳ですねぇ。」「やっぱこりゃ大王墓やな、うん」と巣山 古墳を眺めるみなさん。今回掘ってるのはここやろか」、「いやあっちでしょう。あそこに青いテントが見えまっせ。」

<広陵町立竹取公園> 広陵町が「竹取物語」の伝説を元に「町おこし」として建設した公園である。広陵町は、この公園の西側、馬見丘陵に広 がる大規模な住宅地開発で潤ったと言われ、その上がりでこの公園を作ったのだろうか。家族連れで遊びに来れるように 色々な遊具もあり、広い駐車場を備えている。一番奥には大きな図書館まである。広陵町では、ここがかぐや姫の「竹取 物語」の地であるとして、様々なモニュメント等を製作してPRに努めている。

復元住居横の草はらで昼食となった。みなさんに持参して貰った「巣山古墳」の「霊柩船」の新聞記事を読む。今朝はビ ールを買い損ねたので、河内さんのお酒をご相伴させて貰った。しかし今日はいい天気だ。乾さんは、「このままここで 昼寝したい」と言っていた。明日は大雨という予報だそうで、今日にして良かった。(翌日はホンマにすごい豪雨だった。)

竹取物語の舞台となったのが讃岐神社(公園外の南)の周辺とされている。讃岐神社は延喜式神名帳に記された神社で、 一般的には、四国の讃岐から斎部(いんべ)氏がこの付近に住みついて祭ったのが讃岐神社であるとされているが、はっ きりした創祀、祭神は不詳である。この周辺はかって「散吉(さぬき)郷」と呼ばれていたが、現在は広陵町三吉(みつ よし)である。

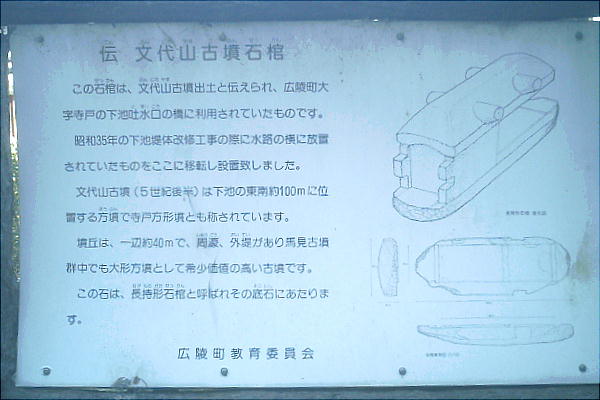

にきやま 新木山古墳 (陵墓参考地) -------------------------------------------------------------------------------- ■所在地 : 北葛城郡広陵町大字赤部字新木山 ■規模 : 全長200m、後円部径117m、前方部幅118.5m ■築造時期: 古墳時代中期 南北に伸びる馬見丘陵から派生した丘の尾根を利用して、東向きに築かれた前方後円墳で、丘陵中央群のうちでも南に 位置し、前方部を東に向けている。墳丘200mで、周濠がめぐっている。墳丘には葺石があり、墳丘上に径20セン チ前後の円筒埴輪があり、後円部頂上には大きな盗掘口があるという。後円部径117m、同高19m、前方部幅 118m、同高17mを測る。くびれ部には造り出しが付き、周濠、外堤が伴う。周濠は後円部で幅20m、外堤部で 幅25m、外堤部は幅20〜22mで高さ3m以上あったと考えられる。古記録では、後円部の西南付近の外提に接し て、円墳が1列に並んで描かれている。昔は、陪塚が整然と配置されていたのかもしれない。現在は西方外提に接して 三吉石塚古墳が残っている。 古墳の築造時期は円筒埴輪から古墳時代中期後中葉(5世紀前半)と考えられる。埋葬施設の副葬品と考えられる勾玉、 管玉、棗玉(なつめだま)が宮内庁に保管されている。巣山古墳とともに馬見古墳群で中核をなす大型の前力後円墳で ある。なお、広陵町南郷の山王神社に保管されている石棺仏は長持形石棺を利用しているが、この古墳から出土した可 能性があるそうだ。

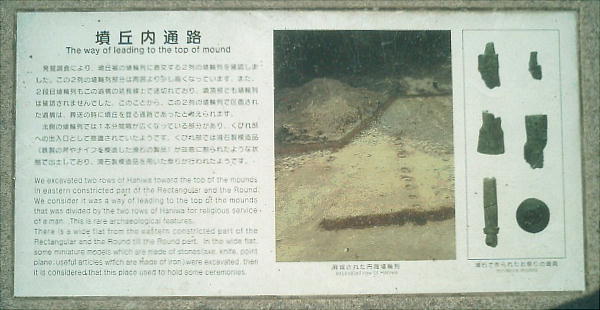

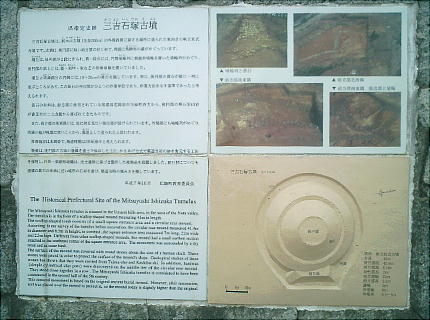

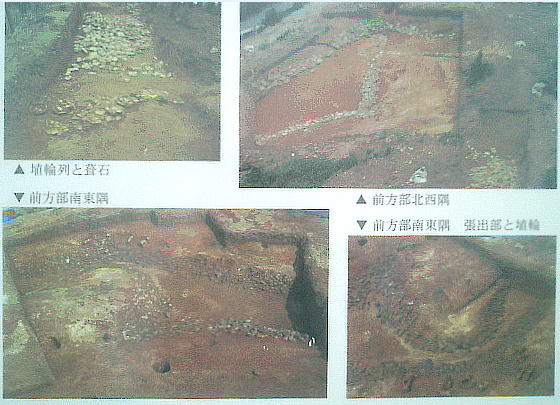

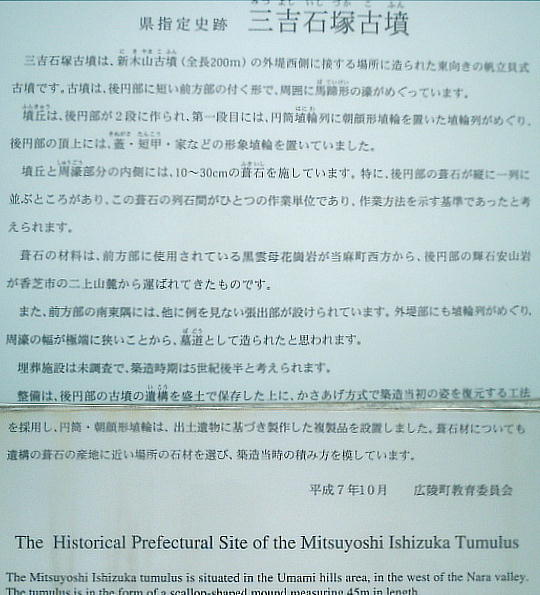

みつよしいしづか 三吉石塚古墳 (県指定史跡) -------------------------------------------------------------------------------- ■所在地 : 広陵町大字三吉字石塚 ■規模 : 全長45m、後円部径41.4m、高さ6.5m、前方部長さ7m、幅22m ■築造時期: 古墳時代中期後葉(5世紀末) 新木山古墳の西に築かれた東向きの帆立貝式古墳で、新木山古墳の陪塚と思われる。もともとは円墳と見られていたが、 87年に広陵町教育委員会が、墓地建設に伴う事前の発掘調査を実施して、後円部にごく短い前方部がつく帆立貝式と 判明した。墳丘全長45m、直径41.4m、高さ6.5mの後円部に、幅22m、長さ7mの短い前方部が付随してい る。周囲に馬蹄(ばてい)形の周濠が掘られ、さらに外堤があり、堤を含めた全長は62mとなる。 墳丘は2段築成で、第1段目に円筒埴輪と朝顔形埴輪が、墳頂とくびれ部に蓋(きぬがさ)、草摺(くさずり)、短甲、 家、馬などの形象埴輪が立てられていた。古墳全体で370本の埴輪がめぐっていたと推定されている。馬蹄形の周濠 が古墳の回りをめぐっている。周濠の幅は3メートル、深さ1メートルと見られている。 墳丘と周濠の内側には10センチから30センチほどの葺石が施され、葺石の作業単位がよく残っている。後円部に、 やや大きめの葺石が縦に一列に並ぶ目地があり、この葺石の間、90センチが葺石をふく作業単位であったと考えられ ている。葺石は、前方部には当麻町西に分布する黒雲母花崗岩、後円部には香芝市の二上山麓の輝石安山岩が使われて いた。前方部の南東隅には、他に例のない張出部が設けられ、周濠幅が狭くなっている。外提部にも葺石が施されてい た。

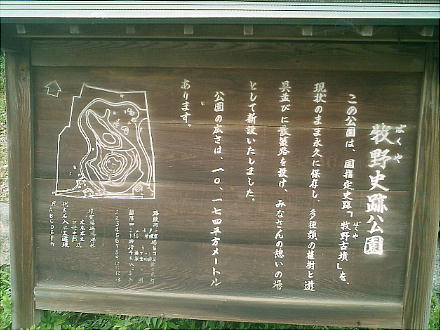

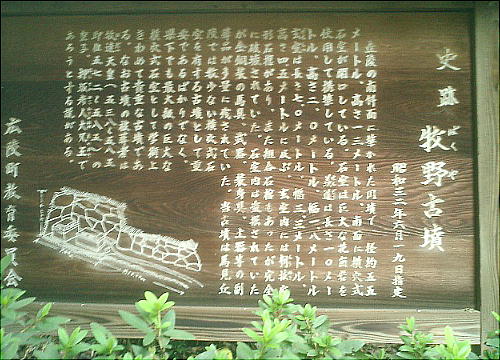

ばくや 牧野古墳 (国指定史跡) -------------------------------------------------------------------------------- ■所在地 : 北葛城郡広陵町大字三吉字バクヤ ■規模 : 南北の径55m、東西の径48m 円墳 ■築造時期: 後期(6世紀後半−7世紀始め) これは誰もがマキノ古墳と呼ぶ。しかし「ばくや」である。馬見丘陵のほぼ中心、北から伸びてきた小さな尾根の南端 にある直径約50mの、古墳時代後期でも有数の大型円墳で、墳丘は三段築成で造られ、早くから二段目の南側に横穴 式石室が開口している。玄室の長さ6.7m、幅3.3m、高さ4.5m、羨道の長さ10.4m、幅1.8mで、全長 17.1mを測る、県下第5位の巨大な石室である。壁面はいずれも1mを超す花崗岩と輝石安山岩の巨石を使っており、 玄室は羨道から1段下がった床の一面に、小さな礫が敷かれている。

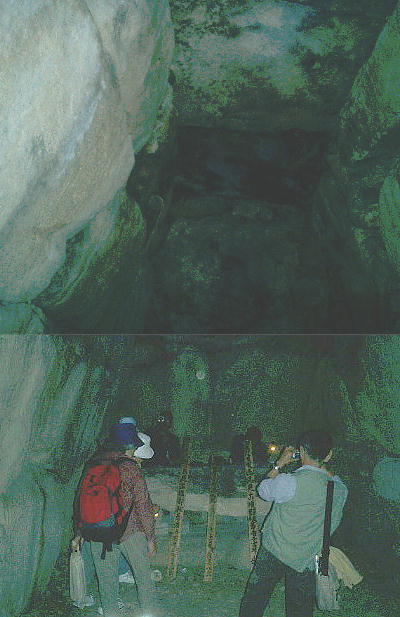

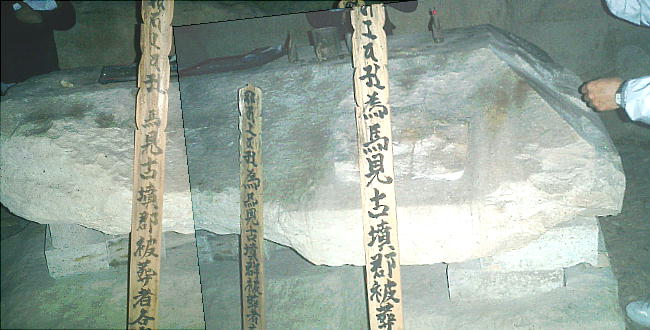

玄室内には奥壁に沿って横向きに刳抜(くりぬき)式の家形石棺が安置され、その手前には組合せ式の家形石棺が置か れていた。玄室の奥に家形石棺の蓋があり、ここに石棺があったことは以前から知られていたが、83年の発掘調査で、 玄室の前の部分にも凝灰岩の組合せ式石棺があったことがわかった。奥の石棺は兵庫県竜山石で、蓋の側面に各2個、 短面に各1個の縄掛け突起があった。以下、石室内の写真は、前回訪問した時のもの。

石棺は、ともに大部分が破壊されていたが、副葬品として、多くの馬具、武器、各種の玉、土器、埴輪が出土した。 装身具類は金環(きんかん)と各種の玉(金銅製山梔玉(くちなしだま)・ガラス小玉・粟玉(あわだま))が、馬具 では、鏡板、杏葉、雲珠、辻金具、鞍金具、花弁形飾り金具、革帯飾り金具、壷鐙などが出土し、木心鉄地金銅張の壺 鐙(つぼあぶみ)や、縁金具のある障泥(あおり)、心葉形の鏡板(かがみいた)と杏葉(ぎょうよう)等が二組分出 土している。中でも障泥縁金具は、85年に藤ノ木古墳からさらに優れたものが出土するまで、始めて全体像が復元でき るとして注目された。 武器は、銀装の大刀と400本近い鉄鏃(てつぞく)があり、羨道に集中していた容器類のなかには、木心の金銅張容 器と総数58点の須恵器があった。横穴式石室では珍しく、木製容器も出土した。径20センチの皿形容器と口径14セン チの木芯金銅椀で、ケヤキ製。1万個以上の粟玉を亀甲つなぎに縫い付けた遺物もあった。 多数出土した須恵器などから、6世紀末(古墳時代後期末葉)の築造と推定されている。馬見丘陵地帯は粘土の山で、 「豆山3里小石一つなし」といわれたほど自然石の少ないところで、平群谷あたりからわざわざ巨石を運び、しかも、 前期や中期古墳の多いこの地域に、6世紀末葉になって突如として巨大な石室の墳墓を築いたのは異例だそうだ。その 規模や豊富な副葬品などから、被葬者は、延喜式に「大和国広瀬郡の成相(なりあい:ならい)墓」と記載されている 敏達天皇の第1皇子で舒明天皇の父、押坂彦人大兄皇子(おしさかのひこひとのおおえのみこ)が有力視されている。

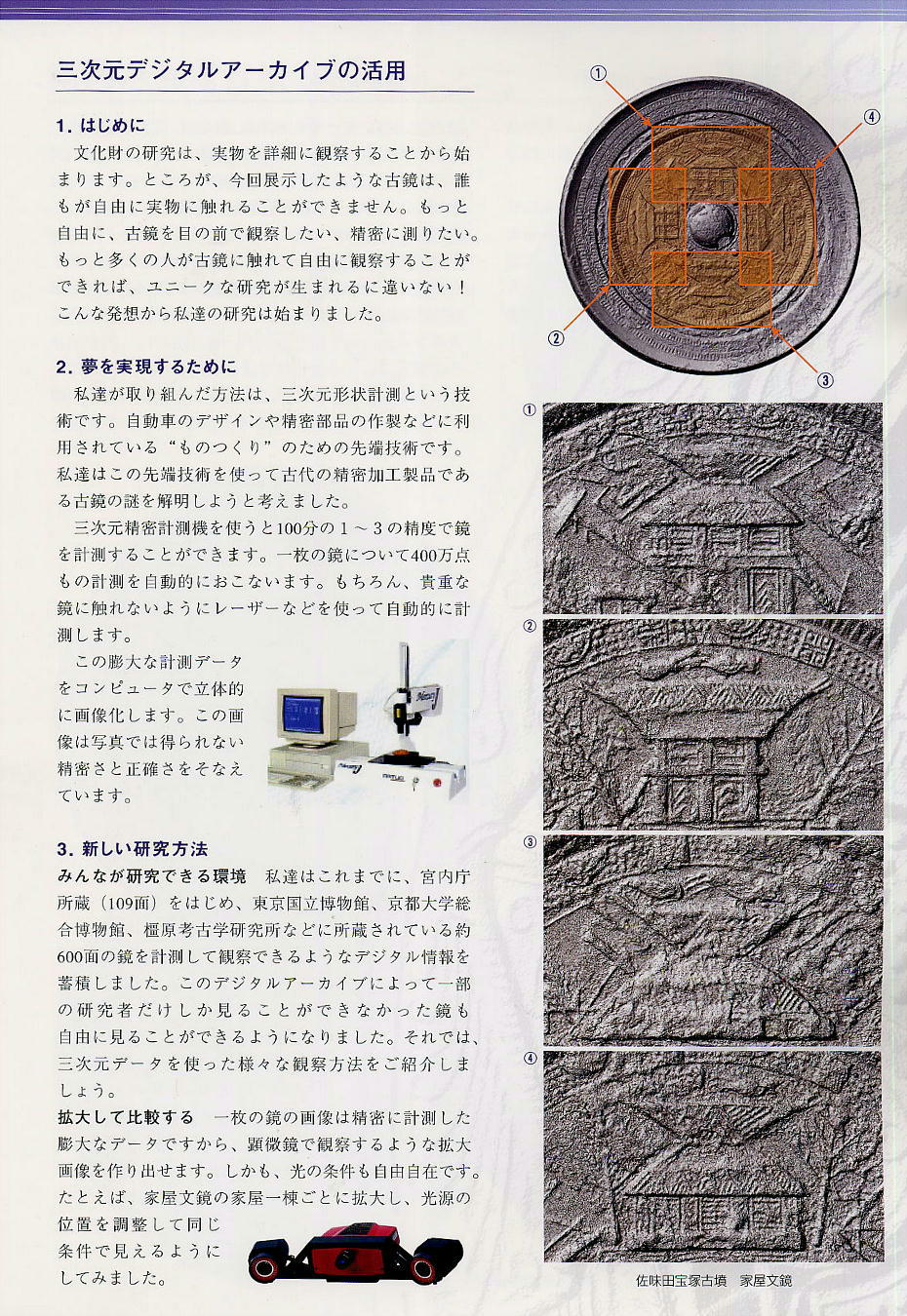

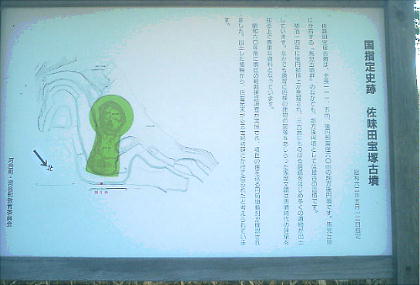

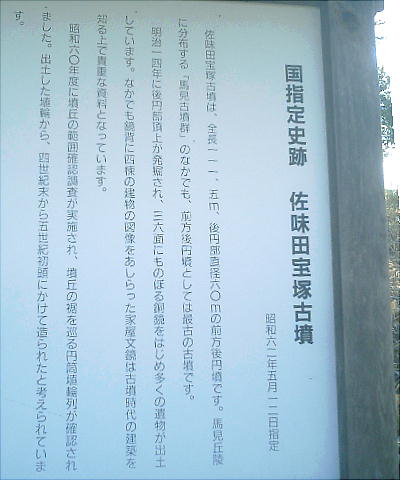

さみだたからづか 佐味田宝塚古墳 (国指定史跡) 家屋文鏡など36面の青銅鏡 -------------------------------------------------------------------------------- ■所在 : 北葛城郡河合町大字佐味田字加明 ■規模 : 全長100メートル、後円部径50メートル、前方部幅40メートル ■築造時期: 4世紀後半 牧野古墳の北東300mにある。馬見丘陵中央の、小さな丘を利用し北東に向かって築かれた前方後円墳で、明治14 年に盗掘され、その際、周囲に礫を使った排水溝をめぐらせ、木棺を粘土でくるんだ粘土槨があったといわれる。この とき、多くの副葬品が出土した。圧巻は大量36面出た青銅鏡で、なかでも径22.7cmの家屋文鏡は四棟の家が配 置されたユニークなもので、わが国ではここでだけ出土した。4〜5世紀当時の家屋の状況を知る貴重な資料となって いる。ほかに、勾玉、管玉、臼玉などの装身具、銅鏃、盾の飾り、石釧、鍬形石、刀子、鑿、斧など140点もの遺物 が出土している。それらは今、宮内庁と東京国立博物館にある。

この家屋文鏡(かおくもんきょう)は、わが国ではこの古墳から出土しているだけである。古墳時代の家屋の様子や、 家の周りの様子などを窺い知ることのできる貴重な資料となっている。蓋(キヌガサ)などは、ここに載っていること で、古墳時代から、統一された大和朝廷の時代へ移る貴人の系譜を見ることができる。

馬見丘陵は、馬の背の形をしている丘というのでその名があり、地元に親しまれている。四季を通じて人々に美しい緑 を提供している。公園内に足を踏み入れると、4世紀から6世紀にかけてのわが国有数の古墳群があり、多くの古墳を 見学することができる。中でもナガレ山古墳は土取りで破壊しかけたものを住民等の努力で復元し、国の指定史跡とな ったもので、墳丘に葺石が葺かれ、周りに円筒埴輪・朝顔形埴輪の列が置かれており、整備されて公開されている。 葛城氏の奥津城(おくつき:墓所)など諸説はあるものの、これら古墳群の被葬者は不明である。おそらく判明する事 はないだろう。 この丘陵の東側には、「山の辺の道」で有名な天理市の大和古墳群が存在し、北側には奈良市の佐紀盾列古墳群がある。 名だたる古墳群に囲まれて、一般的にはさほど有名ではないが、大王級の古墳もあり、古代の勢力分布、被葬者を考え る上では、日本の古代史形成上、重要な位置を占めている地域の一つなのである。 当初の計画していた「近鉄五位堂駅」へはまだ結構遠く、それに五位堂よりも王寺のほうが反省会場が多い、というの で、ここからバス停まで歩いて、王寺へバスで向かうことになった。「王寺までなら歩けまっせ。」という人もいたが、 バスでも結構な距離があった。

遅れてバスでやってくる河内さんと橋本さんを待っている皆さん。二人は、停留所を一つ歩くのがいやで前のバス停に 残り、時間があるので一つ先の停留所へ歩いたわれわれは、違う方面から来たバスに乗って先に王寺に付いてしまった のである。到着した橋本さんは、「いやどうも、お出迎え恐縮です。」なんて言ってた。乾さんのグラサン姿も決まっ てるね。

「ファミレスの生ビールは発泡酒です。」という乾さんは一人瓶ビールを注文していた。午後4時では、あいてる店は せいぜいマクドとかファミレスしかなかったのだ。もっとも、飲ん兵衛にとっては本物でも発泡酒でも一向に気にはし てないようだが。

歴史倶楽部の前身「トレッキング・クラブ」からのつきあいだから、乾さんとももう10年くらいのつきあいだ。あの 頃も乾さんの専属カメラマンだったが、やれやれ、また当分乾さんのおっかけをやることになりそうやな。でもライバ ルの河原さんを何とか蹴落とさなくては。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 馬見丘陵をゆく

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 馬見丘陵をゆく