Music: Across the Universe

Music: Across the Universe

飛鳥山公園 2006年9月

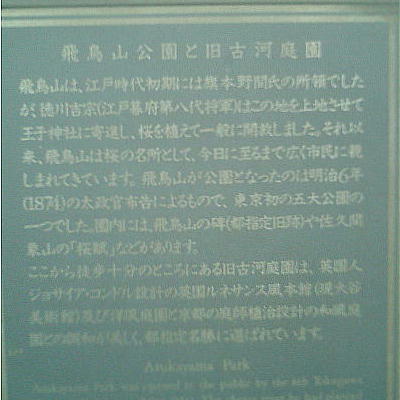

<飛鳥山公園> JR王子駅の西側にある、小高い丘になった桜の名所として有名な公園。徳川8代将軍吉宗は、綱吉以来禁止され ていた鷹狩りを復活し、鷹狩りの際にしばしば飛鳥山を訪れていたが、この地が自分の出身地の紀州にゆかりがあ る事を知り、享保5年(1720)から翌年にかけて千270本の山桜の苗木を植裁した。元文2年(1737)には、旗 本の領地だったこの地を返還させ、王子権現社(現在の王子神社)に寄進し、別当金輪寺にその管理を任せた。 吉宗は享保の改革の施策のひとつとして、江戸っ子たちの行楽の地とするため、飛鳥山を桜の名所にしたのである。 当時桜の名所といえば上野だったが、そこは武家中心の場所で、「酒宴」や「仮装」は禁止されていた。それに対 して、飛鳥山は向島とともに庶民に開放されており、仮装した人たちによるにぎやかな花見が行われた。江戸の新 しい花見の名所として誕生した飛鳥山では、江戸っ子たちは様々な趣向を凝らして楽しんだ。落語「花見の仇討ち」 の舞台がこの飛鳥山公園である。

江戸時代中頃から、日暮里・道灌山・駒込・飛鳥山・王子にかけては、江戸近郊の一大行楽地・観光地であった。 徳川家康が王子権現を崇拝・保護し、更に徳川吉宗は郷里の「熊野権現信仰」である王子権現に特別な感情を持っ ていた。王子神社から石神井川沿いに、紀州の地名を冠して、王子・滝野川一帯を江戸市民の観光地とした。春は 飛鳥山の桜、秋は滝野川の紅葉が有名になった。上野の桜は、寛永寺境内にあったため、花見の宴は許されていな かった。そこで吉宗は、自ら飛鳥山に赴き花見の宴会を催した。「公方様にあやかれ」と、一般庶民もどっと飛鳥 山へ押し寄せるようになり、飛鳥山の花見は、以来今日までずっと続いている。

王子付近の石神井川を、吉宗が紀州ゆかりの音無川と命名した。音無川の清流目当ての見物客相手に、付近には多 くの茶店ができた。吉宗は金剛寺付近に100本の楓を植えさせた。以後金剛寺は「紅葉寺」として有名になった。 石神井川とその支流には、「王子七滝」といって、名主の滝・稲荷の滝・権現の滝・大工の滝・見晴の滝・不動の 滝・弁天の滝があった。名主の滝だけが現存している。その中でも不動の滝が人気集め、正受院は参詣者が絶える ことがなかった。江戸市民は正受院で着物を脱ぎ、何回となく石神井川にはいった。そして本堂で弁当や寿司を食 べて夕方に帰路についた。浪花亭という茶屋もできた。

聖観音菩薩像 昭和51年の建立。赤堀信平が区へ寄贈したもの。

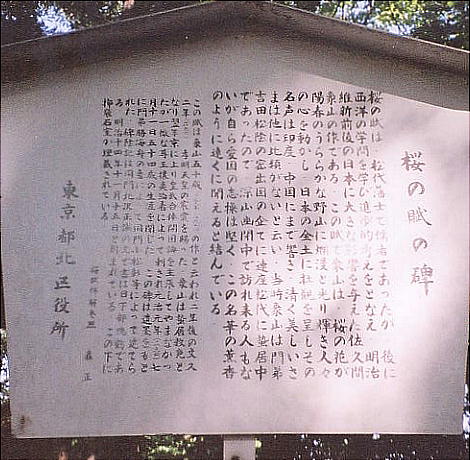

<櫻賦の碑> 明治14年佐久間象山の筆により勤皇の志を桜に託した詩を、門下生だった勝海舟、小松彰、北澤正誠らにより建 碑された。この碑は初め飛鳥明神の旧地の地主山にあったが、スカイラウンジ(回転展望台)を建てるため現在地 に移転させた。この工事の折、古代遺跡の多い飛鳥山なので、古墳ではないか都立王子工高の考古クラブに発掘し て貰ったところ、この発掘調査で象山が暗殺された時の血染めの挿袋を納めた石を発見した。ところが空気に触れ た袋は崩れたが、蓋石の石室銘に「蔵之石室 永存天壤間」と記した金石文が見つかったので、「これを書いた門 人の意志を尊重しよう」という森正らの意見により、碑の地下に丁重に埋設した。これに関してその後象山の故郷 松代町(現在の長野市松代)より北区々長宛てに感謝状が送られて来た。

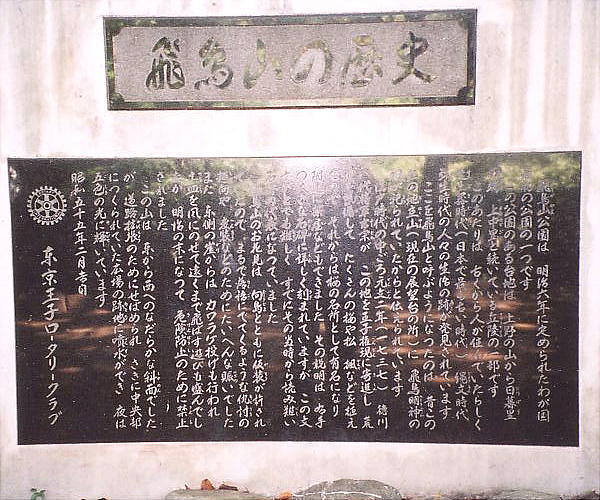

<飛鳥山の歴史碑> 飛鳥山の碑の横にある。現代文で飛鳥山の由来を記載した碑は、昭和55年国際ロータリー創立75周年記念に、 王子ロータリークラブが建立した。ロータリークラブは、国際親善と社会奉仕を目的とする、実業人・専門職業人 の国際的な社交団体。1905年アメリカに始まった。

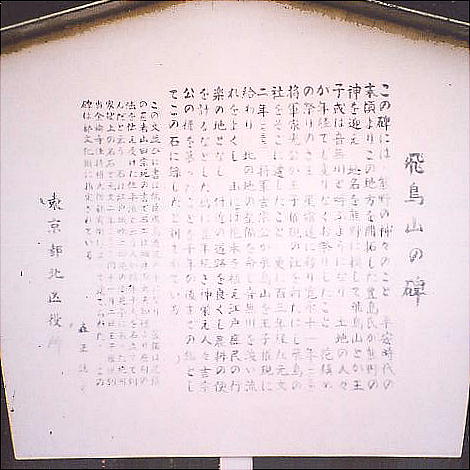

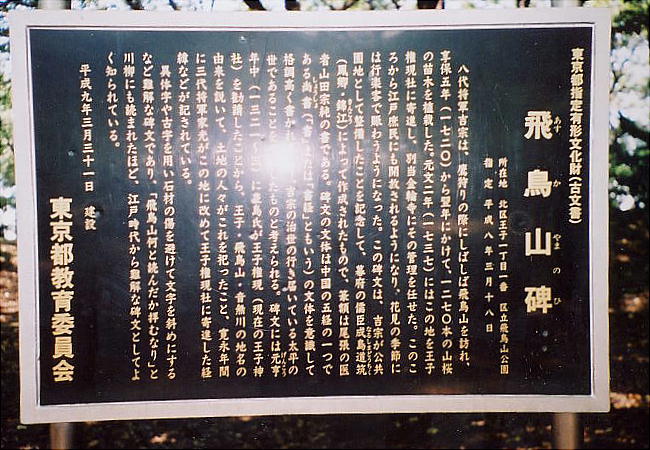

<飛鳥山の碑>(あすかやまのひ) 飛鳥山公園内にある石碑。この碑文は吉宗が飛鳥山を公共園地として整備し、王子権現に寄進したことを記念して 成島道筑によって作成されたもので、尾張の医者山田宗純の書。碑文には熊野の神々のことや、元享年間に豊島氏 が王子権現を勧請したことから、王子・飛鳥山・音無川の地名の由来などが記されている。 そもそも飛鳥山という地名は、鎌倉時代末の元享年間(1321〜24)にこの地の地頭豊島佐衛門が、紀州熊野の飛鳥 明神と若一王子社(後の王子神社)を遷したところから生まれたそうで、この飛鳥山の碑にその辺りの由来が刻ま れているが、碑文そのものは私には読めない。

四季を通じ景勝のこの地に、豊島景村が元亨年間(1321〜24)に、熊野飛鳥祠を勧請したことにより、この 地名が飛鳥山の起きたという。飛鳥明神は、寛永の頃王子権現に合祀されたので現存しない。この碑は元文ニ年 (1737)に王子権現別当金輪寺住持大僧都宥衛が建立し、碑文は儒官成島年筑(鳳郷)、篆額は尾張の医官山田宗 純の書である。石材は紀州から献上され、江戸城内滝見亭にあったもの。大正9年に東京府の史跡に指定された。 しかし、異体字や古字を用いたり、石材の傷を避けて文字を斜めにするなど、難解な碑文であり、「飛鳥山何と読 んだか拝むなり」「この花を折るなどろうと石碑みる」など川柳に読まれたほど、江戸時代から難解な碑文として 知られていたらしい。 飛鳥山何と読んだか拝むなり(川柳) (何が書いてあると思って拝んでいるのだろうか?) 飛鳥山石仏がと戯(たわ)け者(川柳) (タワケが、この碑を石仏と思っている。) 飛鳥山どなたの墓とべらぼうめ(川柳) (この碑を、果たして誰の墓かと。) この花を折るなだろうと石碑見る(川柳) (石碑には、花を折るなと書いてあるのだな、と。) 李白だと見えて石碑を読んで居る(川柳) (李白の詩が書いてあると思って解読している。) 何だ石碑かと一つも読めぬなり(川柳) (石碑か、と軽んじているが一つも読めない。) など、川柳界では「石碑」と詠めば「飛鳥山の碑」と決まっているほどだという。戦後森正が解読して区教委より 『飛鳥山の碑』が刊行されている。

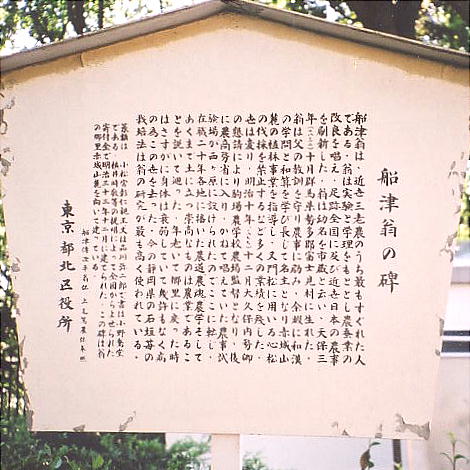

<船津翁碑> 明治初期の農業指導者である船津翁の偉業を記した碑。近世3老農の一人といわれた船津伝次平の顕彰碑が故郷赤 城山に向けて建っている。伝次平は名主をつとめ、赤城山の植林等に貢献した。農事改良に熱心なのを認められ、 駒場農学校教師、農商務省巡回教師となり、全国を回って農事改良に努め、明治31年66歳で没した。碑の書は 小野澗(鵞堂)で、彼は明治の頃通信教育的な方法で書道指導して知られた人だ。

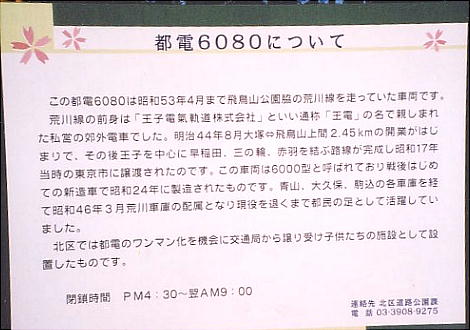

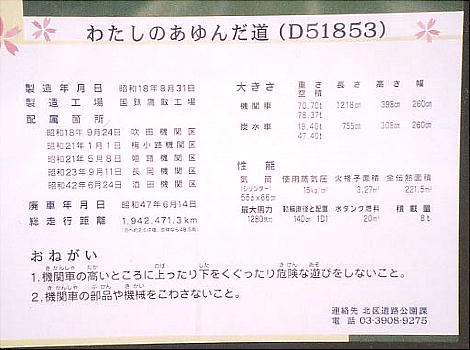

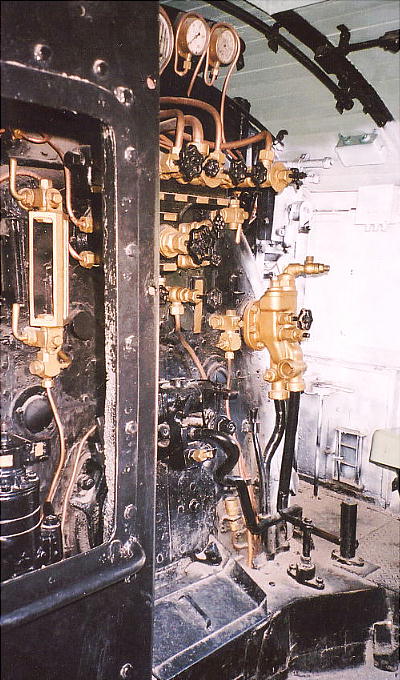

児童公園には蒸気機関車D51や旧都電が展示されていると共に、滑り台、砂場など各種遊具が設置されており休日 には家 族連れでにぎわっている。都電荒川線の前身、王子電車の敷設目的は飛鳥山への遊覧客の輸送だった。 それは明治44年大塚駅〜飛鳥山上(飛鳥山)の大塚線が第一号であることでも判る。

【上 昭和24年製都電6080型車両】

【上 蒸気機関車D51 通称デコイチ】

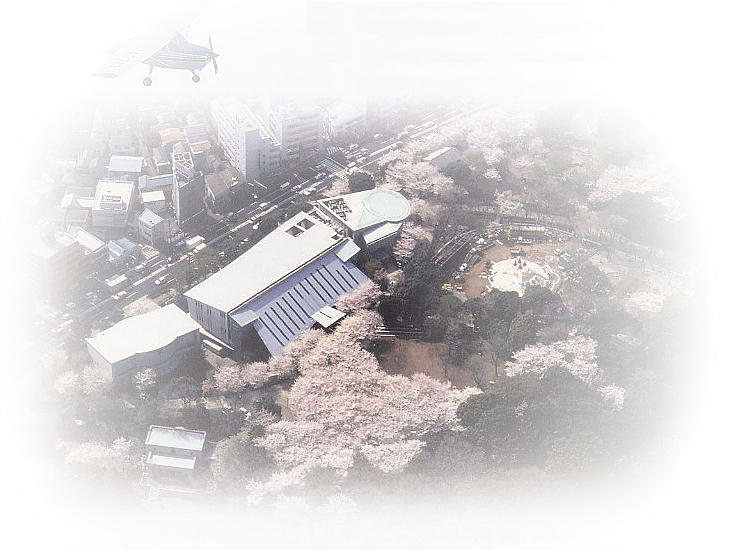

上は、空から見た飛鳥山公園の3つの博物館の上。桜が満開だ。

飛鳥山公園は、今の王子1丁目と西ヶ原2丁目に跨る区立公園で、元来飛鳥山は滝野川村の範疇だったが、王子権 現に寄進されたため王子村となった。公園は、八代将軍徳川吉宗の指示で1270本の桜を植え、大岡越前の時代、 江戸庶民のためにこの地を花見の地としたのが始まりといわれる。その意味では日本最初の公園といえ、江戸時代 から現在に至るまで桜の名所となっている。幕府により上野のお山では、酒、団子が御法度で、一般民衆が飲めや 歌えの花見が出来たのは、飛鳥山と向島であり、飛鳥山は江戸市民に支持を受けた行楽地だった。 飛鳥山浅黄の頭巾安い洒落(川柳) 飛鳥山ばたら三味線百で借り(川柳) 崖際に江戸時代の柵石がベンチ代わりに並べてある。崖からは土器(かわらけ)投げが盛んに行われたが、麓の耕 作地を考慮して焼物は使わなかった。 飛鳥山落つればもとの土になり(川柳) 土器が追々に飛ぶ飛鳥山(川柳) 飛鳥山座頭おどけて一つ投げ(川柳) 明治時代には東京各地の学校の運動会が開かれ、荷車で運ばれたオルガンの音や女学生の華やかな衣装が色を添え たという。ここから見る音無川はずーっと下の方にある。親水公園の場所は分かるが深くて見えず、そしてその向 かいに扇屋があり、王子神社の山が飛鳥山と同じ高さにある。飛鳥山の東の端からは、音無川が谷を作って流れ下 って行く様子が手に取るように分かる。飛鳥山は、明治6年、太政官布達によって、上野・芝・浅草・深川ととも に日本最初の公園に指定され、平成の現在も大衆に親しまれている。

西側の明治通りから見た飛鳥山全体。右端の、昔の商家みたいな建物は飛鳥山交番。その前を更に進んでいくと・・・

歩道に一帯の説明石碑があり、・・・

「飛鳥山3つの博物館」の、3つの建物が並んで建っている。入り口は歩道とは反対側にある。

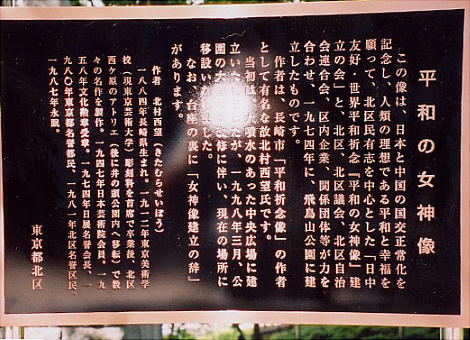

入り口側へ廻ると「平和の女神像」があった。

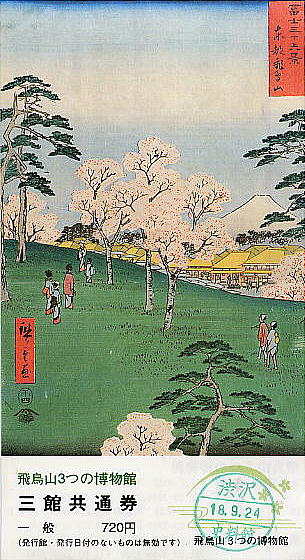

「飛鳥山3つの博物館」 「北区飛鳥山博物館」「渋沢史料館」「紙の博物館」の3館を総称してこう呼ぶ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 北区飛鳥山博物館 渋沢史料館 紙の博物館 3館共通券 ================ ========== ========== ========== ●開館時間 午前9時30分〜午後5時 午前10時〜午後5時 午前10時〜5時 ●観覧料 一般(大人) 300円 300円 300円 720円 小・中・高生 100円 100円 150円 320円 ・各館別入場券には団体割引があります。(20名以上)・3館共通券には団体割引はありません。 ●休館日 年末年始(12/28〜1/4) 月曜日(祝日、振替休日と重なる場合は開館) 祝日開館の代休(祝日、振替休日後の最も近い火〜金曜) ●問い合わせ 03-3916-1133 03-3910-0005 03-3916-2320

ココへ戻るにはブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください。

邪馬台国大研究 / 江戸の旅 / 王子の狐

邪馬台国大研究 / 江戸の旅 / 王子の狐