Music: Lions sleeps tonight

Music: Lions sleeps tonight

王子装束神社

2006年9月

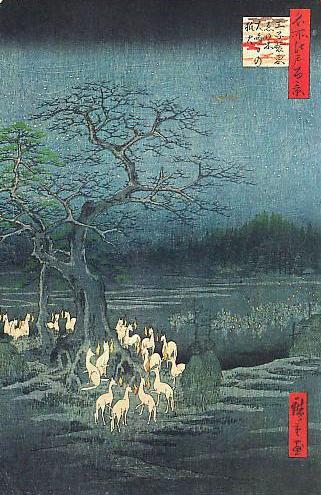

広重画 浮世絵 「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」

大晦日の晩に関東中の狐が大榎の下に集まり衣服を正して関東総社

である王子稲荷に参ったという伝承をもとに描かれた幻想的な名作。

JR王子駅の南側(上左)と北側(上右)。早稲田行きのちんちん電車が今も走っている。

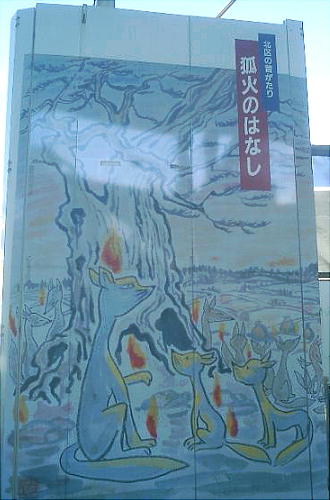

都電荒川線の王子駅と、その側に立っている「狐火」の看板。

JR王子駅南側から大通りを横切って北本通りに出る。信号を渡った先、王子装束稲荷は表通りからほんの一つ入った 裏道の角にある。こぢんまりと建っている。町の有志に守られて、赤い幟が沢山はためいて、掃除も行き届いている。 大晦日に、狐がここで装束を改めてここから王子稲荷まで行ったという伝説に因み、毎年大晦日から元旦に掛けて氏子 が行列を再現している。ここは、私が住んでいたマンションから、直線距離にすれば500m位だった。

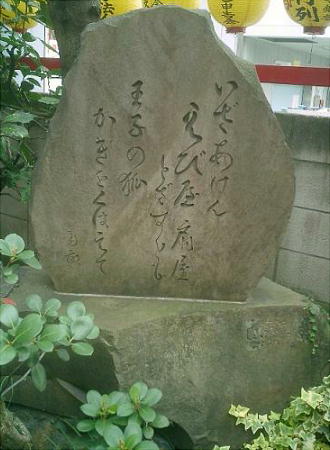

<装束稲荷> 北区王子2−30 広重の「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」に描かれている稲荷。大榎(おおえのき)のもとに大晦日の夜に数百の狐が 集まって、狐火を燃やす。農家の人々はその狐火の数を読んで、数の多い時には来年は豊作であり、少ない時は稲作の 出来がよくないと占ったという。「毎歳師走大晦日の夜、諸方の狐夥しくここに集まり来る事、恒例にして今に然り。 その灯せる火影に依って土民、明年の豊凶をトす。云々」 ここに集まった狐は装束を改めてから、王子稲荷に集まった。広重の作は妖気漂う珍しい絵であるが、没する1年ぐら い前の作品である。元々の位置は3〜40m先の北本通りのバス停「王子二丁目」に有ったが、榎が枯れたのと道路拡 張で現在地に移転した。真紅に塗られた社、その正面に飾られた一対の狐面。賽銭箱の上には油揚げが乗っていた。正 面階段の下に対になった、お使い姫の狐の一方。本堂の脇にある狐は鍵をくわえている。ここから蜀山人は、「いざあ けんゑびや扇屋とざすとも 王子の狐かぎをくわえて」と、詠んでいる。

「いざあけんゑびや扇屋とざすとも 王子の狐かぎをくわえて」

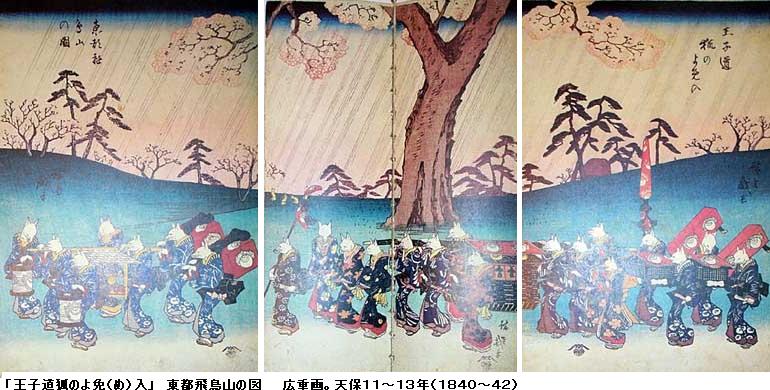

かつて王子界隈は一面の田畑で、その中に榎の木がそびえ立っていた。毎年大晦日の夜、関東八ヶ国の稲荷の使いの狐 が、この木の下で装束を整えて、関東総司の王子稲荷に参詣した(冒頭の絵)と言う伝説があることから、木は『装束 榎』と呼ばれ、狐たちが灯す狐火によって翌年の田畑の豊凶を占ったという。昭和4年に装束榎は道路拡張に際して切 り倒され、碑のみが現在地に移され、装束稲荷の祠が建てられている。平成5年からは、この伝説に因んで、毎年大晦 日の夜11時より、装束稲荷 → 王子稲荷まで『狐の行列』が行われている(下右)。

一本の大榎があったと伝えられる装束稲荷では、毎年大晦日の晩に篝火を焚き、20年来「狐囃子」を奉納し続けて きたが、数年前から地域の有志数十人がそれぞれの格好で提灯をさげ行列を始めた。古来の伝説伝承を狐に代わって 人間が行うことで都会の中のふるさとづくりを目指そうというのだ。今は大榎はない。往時は一面の田圃だから、こ こから王子稲荷が見通せた。大晦日、漆黒の闇の中に狐火が浮かんで往時稲荷の台地の方に流れていくようなロケー ションだったのだ。狐火については、燐燃焼説、夜光虫説、狐の尾が触れ合う静電気説、時期的なことから掛取りに 行く墨堤の提灯の灯の光の屈折現象だろうと侃々諤々の意見が戦わされている。 元旦に関八州の毛を拾い(川柳) 名高い榎僧正と御神木(川柳) あの榎から問ふのさと野掛けいひ(川柳) 狐火の中に王子の松飾(川柳) 装束の榎も年の一里塚(川柳)

邪馬台国大研究 / 江戸の旅 / 王子の狐

邪馬台国大研究 / 江戸の旅 / 王子の狐