Music: Lion king

Music: Lion king

料亭・扇屋

2006年9月

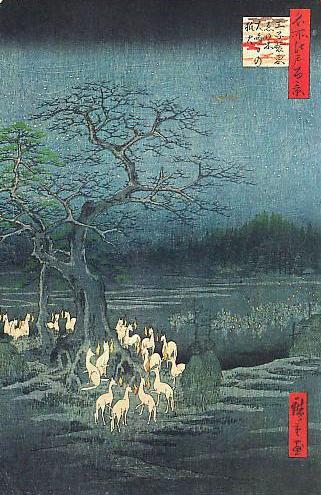

広重画 浮世絵 「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」

落語「王子の狐」 -------------------------------------------------------------------------------- ある男が王子の原で、狐が若い娘に化けるのを見た。誰を化かすのだろうと、周りを見回すと自分一人しかいない。化 かされるくらいなら、こちらから化かしてやろうと算段し、「お玉ちゃん」と、声を掛けて料理屋「扇屋」に入る。二 階の部屋に入り上座に座らせ、あぶらげでなく天ぷらを注文。男は刺身と酒を頼んで、差しつ差されつやっているとお 玉ちゃんは安心して酔いつぶれ、床の間を枕に寝込んでしまう。見計らった男はお土産の卵焼きをもらって、ドロンし てしまった。 だいぶ寝込んだお玉ちゃんを起こしに行った女中が、お連れはもう帰ってしまったし、お勘定はあなた様からもらえと 言われたと告げると、ビックリしたお玉ちゃん、尻尾を出してしまう。それを見た女中はもっと驚いて、階段を股が裂 けるほどの勢いで飛び降りてご注進。みんなで上がって見ると狐が考え込んでいた。部屋の狐をとっちめてやろうと棒 きれを持って飛び込むと、狐は必死に逃げ回り追いつめられると、”狐の最後っぺ”を発射して這々の体で逃げ延びた。 そこに主人が帰って来た。この話を聞いて、「お稲荷さんのお使いに何と言うことをしたのだ。誰のおかげで、この店 があるんだ。厄払いにお稲荷さんにお詫びに行くぞ」。 話変わって、化かした男は友達の家に扇屋の卵焼きをお土産に持って行く。事の次第を話すと、友人は「狐は執念深い。 そんなたたりのある物は貰えない」と脅かして帰す。家に帰ってきたが、家族に特に異変も無く、たたりも何事もなか ったので一安心。翌日、謝りに狐と会った所に手土産を持って訪ねると、子狐が遊んでいた。子狐に事情を話し、お詫 びの印だと土産を渡す。さんざんいじめられて苦しんでいる母狐に、今人間がきて謝りながらこれを置いていったと渡 す。「人間て執念深いんだね」と警戒しながら開けてみると、美味しそうなぼた餅が出てきた。子狐は盛んにほしがる が、母狐は「いけないよ。馬の糞かもしれない」。 柳家小さん「王子の狐」より。 -------------------------------------------------------------------------------- 舞台が江戸なので、近畿圏ではあまりこの落語を知っている人は少ないが、落語の好きな人には有名な話である。王子 の狐と言ってすぐ「落語の?」と返す人は相当落語通である。しかし最近の若い連中は、落語を初めとして、古い良き 芸能や文化をあまりにも知らない奴らが多すぎて、せっかくの伝統文化がもったいない。日本にはいいものがたくさん あるのに、何も知らない若者を見ると、なんか惜しい人生を送っているなぁ、と思ってしまう。

JR王子駅北口を出て西側へ出る。JRと平行した商店街森下通りの入り口に「割烹 王子扇屋」のビルが建っている。 目の前にラブホテルがあるが、勿論そこには入らない。ビルの裏が音無川で、現在は改修された「音無川親水公園」に なっている。本流の音無川は、明治通りの下をトンネルでJRを横切り、その後都電の荒川線線路と平行して流れてゆ く。公園の音無川は、ポンプで湧き水を循環させて清流を再現している。扇屋ビルはその音無親水公園とその先の飛鳥 山公園を借景にして建っている。

親水公園の碑がある方から王子駅方面を見る。この真ん中が扇屋ビルである。

下はその反対、JR王子駅側から扇屋ビルを見る。左側がそれ。

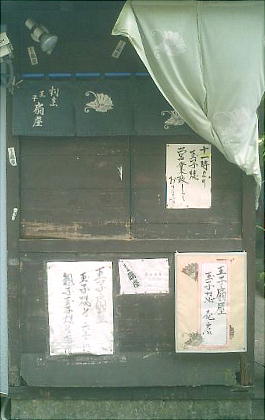

<扇屋> (北区岸町1−1−7) 落語「王子の狐」の舞台である。「王子の狐」はこの扇屋がモデルとなっている。今は5階建ての扇屋ビルで、飲み屋、 歯医者、食べ物屋などが入っている。2階が割烹「扇屋」だったが、2年ほど前に廃業し、その場所は今飲み屋の「白 木屋」になっている。ビルの正面に、名物の「卵焼き」を売る小さな出店がある。写真を撮っていると、扇屋のオーナ ーと出会っていろいろと話をした。私のように訪ねてくる歴史ファンからは、廃業したというと残念がられるそうであ る。「それで卵焼きだけは残しているんですけどね。」と言っていた。割烹の頃のパンフレットによると、扇屋は慶安 元年(1648)、三代将軍家光の時代に初代弥左衛門が農業のかたわら掛け茶屋をしていたのが始まりで、それから当代 で14代目になるそうだ。江戸時代になると文人墨客の筆や「江戸名所図絵」「江戸砂子」 江戸土産、錦絵などに描 かれるようになった。元々の扇屋は音無川の対岸にあり、姉妹店(親戚が開業)の海老屋がその隣にあった。 「寝れぬ夜のすさび」と云う古書に、「料理屋の折り詰めは扇屋より始まれり」と書かれており、扇屋名物「玉子の釜 焼き折り詰め」の包装紙に、「江戸時代のこと故、硫黄の付いた「つけ木」をさし添えて狐に化かされないまじないに した。」と説明書きが付いている。また、明治天皇が休息に二度の来店をしたという。北区飛鳥山博物館の展示目録に は、「王子の名料亭」として、次のように解説されている。 飛鳥山が江戸の花見の名所となり、さらに江戸で王子稲荷信仰が盛んになるにともなって「遊歴雑記」初編に、「この 辺りかじけたる辺鄙(へんぴ)ながら、王子稲荷の門前より飛鳥山の麓までその間凡(およそ)四町余、茶店おのおの 軒を同ふし、繁花(はんか)の土地にも劣らぬ」とあるように、飛鳥山から王子稲荷への参道沿いに、料理屋、茶店が 建ち並ぶようになっていき、江戸の市中と変わりのない程に、王子・飛鳥山の地は繁盛していった。王子の料理屋とし ては海老屋、扇屋がよく知られている。立派な望楼をもち、石神井川(音無川)をはさんで向かい側に庭園を持つ料理 屋として料理番付にも、たびたび登場したほど。こうした料理屋ができるまえは、「王子の茶店は菜めし田楽のみにて、 青魚に三葉芹の平皿にもりたるのみ」であった状態が、文化年間(1804〜18)になると、「今は海老屋、扇屋な どといふ料理茶屋出来て、其余の茶屋も其風を学ぶ事となりぬ」(大田南畝)というように、料理にも工夫がこらされ ていった。ここに出てくる「海老屋」は扇屋の兄弟が隣でやっていて、番付では扇屋よりも常に上位に付けていたが、 今はもう無い。

扇屋は岸町1丁目1番にあり、玉子焼きの店としては江戸時代より続いている。今は対岸に場所を移して新扇屋ビルと なり、貸しビルとなっているが、一階に小屋掛けで細々と玉子焼きを売っている。元は対岸に海老屋とともにあったが、 海老屋はもうない。落語の「王子の狐」の舞台となった玉子焼きが名物。幕末には外国使臣も招待されている。 門口の海老は王子の飾りなり(川柳) 扇屋へ馴染みになった三の午(川柳) 扇屋も地がみの加護で繁盛し(川柳) 扇屋へ花見一ト群たたみ込み(川柳) 地がみは扇屋の地紙と地神(王子権現・王子稲荷)をかけている。

「親水公園」碑のすぐ上流に架かる、「音無橋」の上から見た親水公園。下流(左)と上流(右)。

邪馬台国大研究 / 江戸の旅 / 王子の狐

邪馬台国大研究 / 江戸の旅 / 王子の狐