Sound: a Taste of Honney

Sound: a Taste of Honney

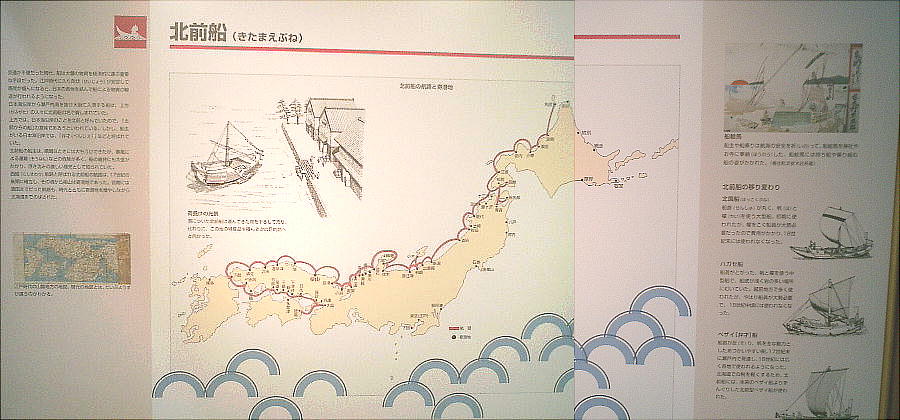

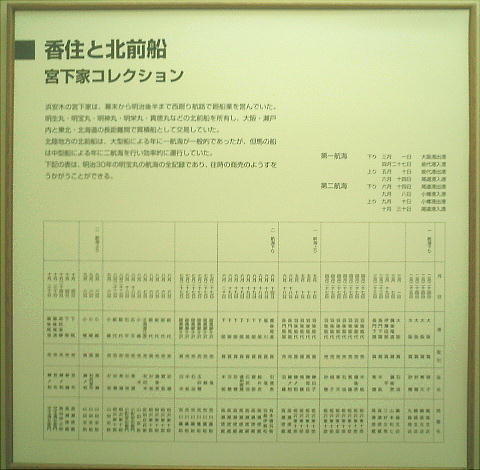

江戸時代、幕府は江戸にあったが、日本の経済の中心は大阪、京都などの、いわゆる上方と呼ばれる地域であった。 物資の多くは陸上、海上を問わず、まず上方に集積され、そこで市場・相場による値付けが行われ、それから日本各 地に運ばれていった。海上における主な流通経路として有名なのが、「北前船」による海運である。北前船は北国や 東北、蝦夷地と瀬戸内海や大坂を結んだ廻船をいい、そのルートは大坂から瀬戸内海を経て日本海を回り、蝦夷地へ と向かうものだった。北前船の語源については諸説あるが、「北前」とは古くから「日本海側」を一般的に指す言葉 であったので、要するに関西、瀬戸内海と蝦夷(北海道)との間を往来して輸送に当たっていた貿易船をそう呼んだ のである。

北前船以前も日本海ルートの流通は、北国船によって行われていた。北国船に積まれた「蝦夷地」や「陸奥」の物産 は、越前敦賀・小浜の港で陸揚げされ、琵琶湖水運を経て京・大坂へ運ばれた。琵琶湖に入り、琵琶湖の交易船「丸 子船」に荷物を載せ、京都、大阪へ渡ったのである。しかしこのルートは、海と陸を何度も経由することから、荷物 の損傷や、運賃コストがかさみ、新たなルートの開拓が待たれていた。 寛文十二年(1672)、河村瑞賢によって、蝦夷地と大坂を直行する西回り航路が開拓された。北前船は、北国船に較 べて大きく、帆柱の構造も一団と進化して、より遠くへの航海が可能になった。日本海運の主役として中世末期から 近世中期にかけて活躍した北国船・羽賀瀬船は、18世紀以降には北前船(北前型弁才船)に完全に主役を奪われた。 北前船は、春秋の二回運行され、上り荷は主に米や昆布、ニシンなどの海産物で、下り荷は木綿や古着、塩などが一 般的で、途中の寄港地で様々な商品を売買していた。「北前船」が、交易船として日本海に踊り出るのは17世紀後 半から18世紀にかけてである。

いわゆる「北前船主」と呼ばれる船主たちは、上方の豪商のみならず、日本海側のあらゆる港にいた。たとえば、北 前船の津軽地方における寄港地は、大間越、深浦、鰺ヶ沢、十三湊、権現崎、竜飛崎、蟹田、青森などである。いず れの地も越中・能登などの北陸商人、近江商人との関わりが深く、特に青森は越後・越前・近江などから移住民を募 って、港町として建設された。秋田、新潟、石川、富山から、若狭、島根、そして香住など、日本海側のあらゆる港 で大型船を持つ船主達が北方貿易に乗り出し、巨万の富を築いた。「北前船」という交易船で財を築いた船主の多く が、日本海側にいたのである。北前船の積荷の利益は「千石船一航海の利益は千両」と云って、下り荷三百両、上り 荷七百両といわれている。

北前船主たちが活躍した18〜19世紀は、日本の海運業が飛躍的に発達した時代である。北前船の台頭により、西 廻りだけでなく、江戸に向かう東回りルートも開拓された。中には、東回りルートを利用して、薩摩藩による中国薬 種の密貿易に参入した、富山の北前船主もいた。最盛期で、年2〜3回の航海であるが、しかしその航海によって寄 港地の庶民の生活は確実に豊かになっていった。たとえば、釧路以東のコンブの行先が、富山の薬売りによって薩摩 にもたらされたり、さらに薩摩から沖縄に送られていた。道南のコンブは、敦賀を通じて上方にもたらされたが、北 陸、九州、沖縄などにも道東のコンブがでまわって、消費地のひろがりがみられるようになった。わずか150年ほ ど前、北前船主たちは、日本経済を動かし、今日に連なる動脈を築いていたのである。

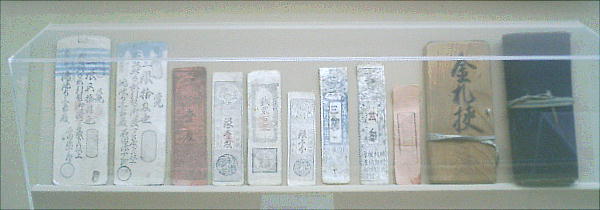

北陸・東北からの木材や米穀、蝦夷地の干魚・塩魚・魚肥、コンブの海産物は上方に運ばれる「登り荷」で、上方か らは塩・鉄・砂糖・綿・反物・畳表・莚などの雑貨が北陸・東北・蝦夷地にむかい、これを「下り荷」とよぶ。 北前船は、船主が荷主の依頼によって荷物を運送するだけではなく、多くの船主が荷主をかねて、その商才をいかん なく発揮し、港々で商売しながら航行するのである。つまり巨大なスーパーマーケットが、海上からやってきたよう なものだ。

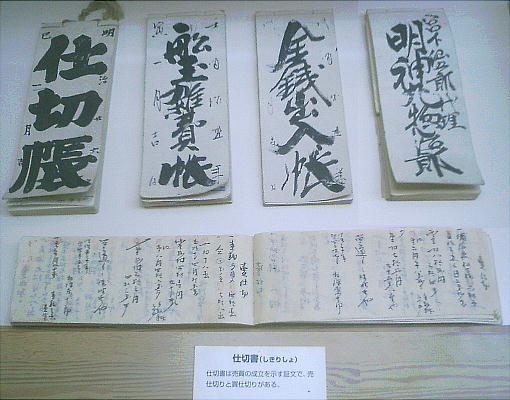

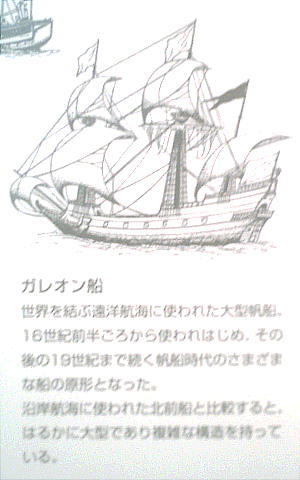

荷主の依頼によって荷物を運送する形態を「賃積み制」と呼ぶのに対し、船主が荷主をかねて、商売しながら運送す る形態を「買積み制」と呼んでいる。北前船はこの「買積み制」と呼ばれる経済形態の廻船であった。したがって特 に定まった船の型をさすわけではない。このために用いられた船は「北国船」、「大和船」、「弁財船」、「ドング リ船」などの船型があり、特に安永〜寛政期から増え始めた「弁財船」がよく知られている。

隆盛を極めた北前船も、明治の半ばを過ぎると、衰退の一途をたどっていく。汽船や通信技術の進展などで、より早 く、大量に荷物や情報が各地を縦断するようになり、物流の主役の座を取って代わられた。しかし19世紀まで、ま ぎれもなく一時代を動かし、日本経済を支えてきたのは、海運日本の原動力となった北前船主たちだったのは間違い ない。香住の船主達もその一翼を担っていたのである。

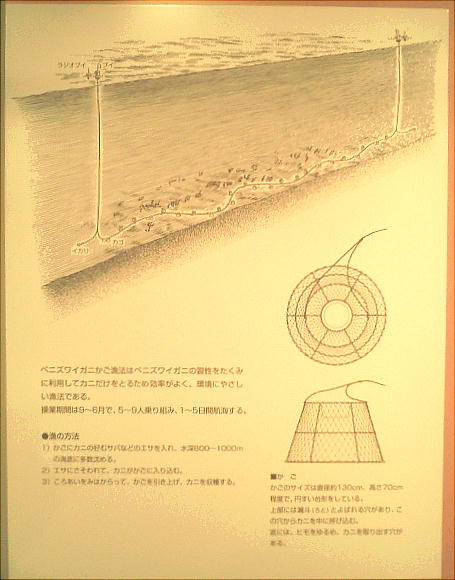

昨夜食べたカニもこうやって捕っていたのか。

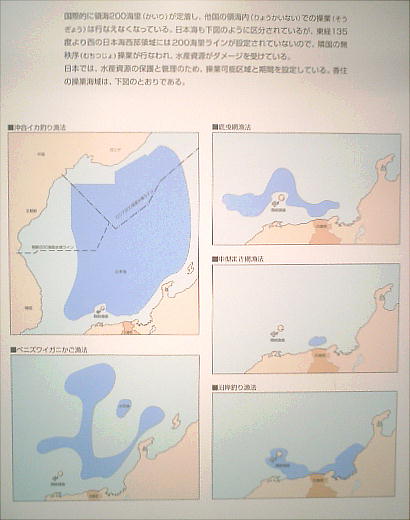

カニの生態や種類を解説したパネルや展示も豊富にあった。

雪の中を一路但馬を目指す。ここまで来たら「但馬国府・国分寺館」の前岡さんに挨拶していかずばなるまい。

すべてを覆い隠すから雪景色は美しいのか、それとも白い色が周囲を白と黒の世界に変えてしまうから美しいのだろうか。

途中、香住の地酒「香住鶴」を製造している会社・工場に寄っていくとwifeがいうので、しばし休憩。試飲で何杯も お代わりしたのですっかりいい心持ちになった。wifeは何やら買い込んでいたが、私は、生酒を2本、イカの糟付け を買った。うまかった。

もう雪もすっかり無くなった太平洋側のどっかのSAで、自衛隊の集団がトイレ休憩に寄った。若い兵士達が先を争 うようにトイレに駆け込んでいた。自動販売機でジュースを買っているものもいた。まるでそこらの団体と全く変わ らない。あんな統率力で日本は大丈夫かいなと思ってしまった。セガレも、「日本は平和やなぁ。」と言っていた。 ガンマニアのせがれは自衛隊にも詳しく、「武器も携帯せずにトイレに行くなんか、他の国では考えられんやろな。 ゲリラなんかどこにもおらん日本やからできるんやなぁ。」さもありなん。日本はええ国やわ。 ハマーによく似たジープだったので聞いたら「いや、トヨタ製です。」と言っていた。トヨタもこんな車を作ってる んだ。そうか、トヨタは軍需産業でもあるんだ。

邪馬台国大研究HP/ 博物館めぐり/ 香住・海の文化館

邪馬台国大研究HP/ 博物館めぐり/ 香住・海の文化館