Music: beachboy

Music: beachboy第98回 歴史倶楽部例会

2005.6.26(日耀)

<久々知須佐男神社(くくちすさのおじんじゃ)> 兵庫県尼崎市久々知1丁目

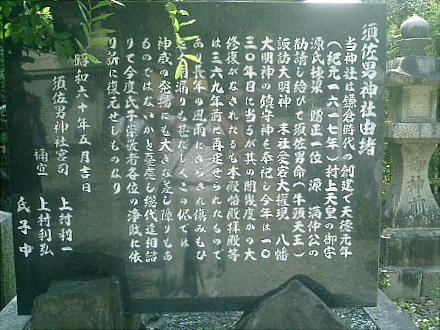

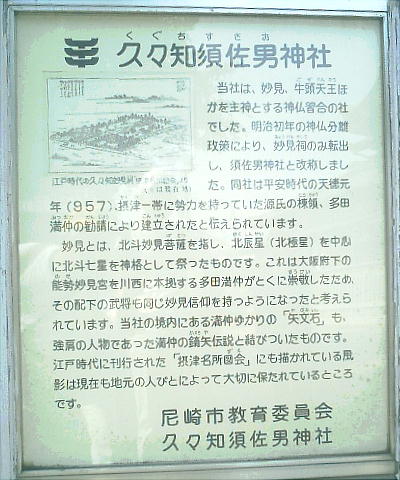

祭神:須佐男命。 この神社は、平安時代、摂津一帯に勢力を持っていた源氏の棟梁、源(多田)満仲の勧請で、天徳元年(957)に建立され た神社である。神社にある矢文石から、多田満仲の射た矢が、池田五月山の遥かかなたへ飛んで行き、ついに、丸頭の大蛇 の頭を射ぬいたという。この大蛇は、九頭の明神として崇め祀られたそうだが、この大蛇の血の跡が多くの田のようになっ ていたため、この地が「多田」と呼ばれるようになったそうだ。

多田満仲は、大阪府下の能勢妙見宮をとくに崇敬したため、その配下の武将も同じ妙見信仰を持つようになったと考えられ る。「矢文石」も、強肩の人物であった満仲の鏑矢伝説と結びついたものと思われる。その後社は、妙見、牛頭天王ほかを 主神とする神仏習合の社となっていたが、明治の神仏分離政策により妙見祠のみが転出し、須佐男神社と改称された。江戸 時代に刊行された「摂津名所図会」には、広い境内を持つ当時の様子が描かれている。

またここには「久々知城」があったという伝承もあるが、詳細は何もわかっていない。この神社は、尼崎の近松公園の西に 接しており、近松門左衛門とも縁の深い土地である。

邪馬台国大研究 /歴史倶楽部/ 尼崎の歴史を尋ねて