Music: beachboy

Music: beachboy第98回 歴史倶楽部例会

2005.6.26(日耀)

<伊佐具神社(いさぐじんじゃ)> 尼崎市上坂部3丁目25−18

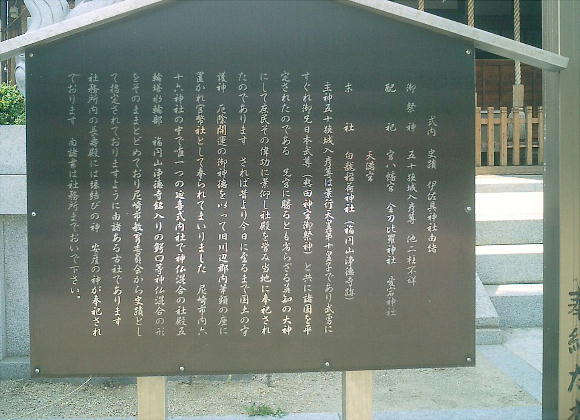

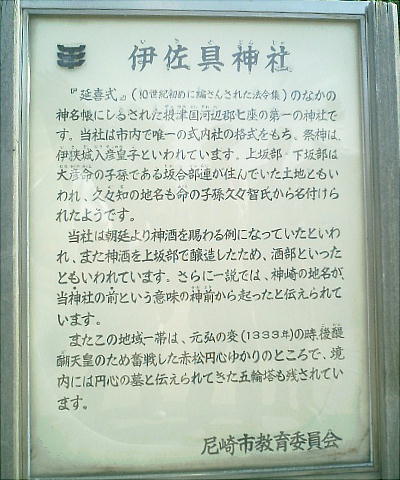

祭神:伊狹城入彦皇子(五十狭城入彦尊(いさぎいりひこのみこと)。延長5(927)年に編まれた「延喜式」のなかの、神 名帳に記された摂津国河辺郡七座の第一の神社で、市内では唯一の式内社である。

五十狭城入彦尊は、景行天皇の第十皇子であり、兄の日本武尊(やまとたけるのみこと)と共に諸国を平定したとされる。 五十狭城入彦尊は三河国碧海郡の式内社である「和志取神社」の祭神でもある。その神社の由緒では「五十狭城入彦皇子は 気入彦命ともいい、景行天皇の皇子で勅命によりこの地方(三河)の逆臣大王主等を捕らえ平定した。」とある。この皇子 が当地とどのような関係で祭神なのか、また墓は大阪最南部の淡輪にあるが、なぜここに奉祀されているのか、詳細は不明 である。当地の名は坂部(さかべ)で、大彦命の子孫の坂合部が住んでいた土地であるとか、神酒を醸造したので酒部と言 ったとかの伝承が伝わる。

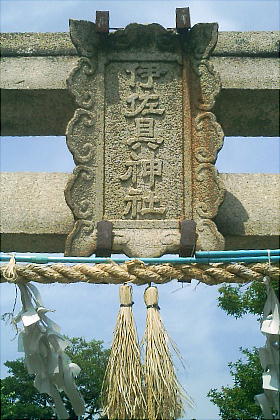

伊佐具神社社号標石 尼崎市指定文化財。 本殿前に建てられた「伊佐具社」の社号標石(尼崎市指定文化財)は、江戸時代の地誌『五畿内志』を完成させた並河誠所 (なみかわせいしょ)が、摂津国内の『延喜式』神名帳に記された神社のうち、祭神や社名を変更し、また合祀されて廃社 となった20社について究明し、社頭に社号を刻んだ標石を建てさせた。 <並河誠所(なみかわせいしょ)> 地誌「五畿内志」の著者。享保14年(1729)から6年を費やして完成した。並河は、大坂町奉行所の後援のもと、自ら各 地を遍歴し、古書・古記録を探訪して周到な考証をおこなった。特に、神社仏閣の由来を探り、中でも摂津国内の「延喜式」 神名帳に記載された神社のうち、祭神・社名を変更し、また付近の神社に合祀して、廃社となった20社について究明し、 その由緒を明らかにし、社号を復旧し、社号標石を与えてこれを社頭に建てさせ、廃社となったものはその故地にこれを建 立させた。伊佐具神社社号標石もその一つで、方24cm、高さ91cmあり、正面に「伊佐具社」の4文字を刻んでいる。 台石は2段で、下段は方61cm、高さ43cm、上段は方42cm、高さ24cm。上段の台石の裏面中央には、かすかに「菅廣 房□」の文字が読み取れる。この菅廣房(すがのひろふさ)は、この建碑のために金子を誠所に寄付した山口屋伊兵衛の事 だという。

五輪塔。境内に赤松円心の墓と伝えられる五輪塔がある。元弘の変(1333)の時、後醍醐天皇のために奮戦した人物。

邪馬台国大研究 /歴史倶楽部/ 尼崎の歴史を尋ねて