Music: Eleanor Rigby

Music: Eleanor Rigby

2006年6月25日(日) 島根県安来市

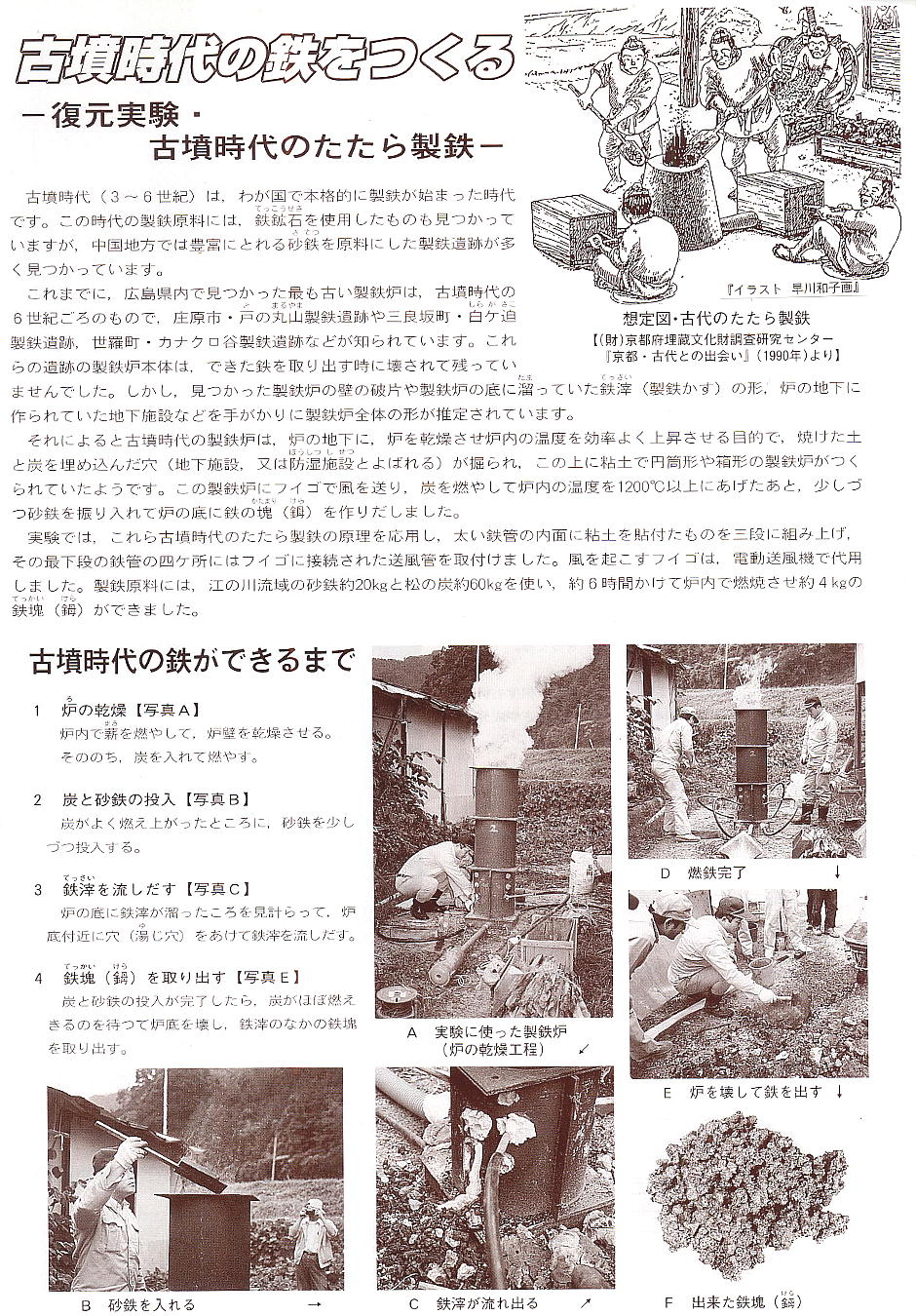

和鋼博物館 島根県安来市安来町1058 JR山陰本線「安来駅」から徒歩15分 古代から、中国地方は良質な砂鉄が採れたため、たたら製鉄が盛んであった。この博物館の館名にもなっている「和鋼」とは、この 「たたら製鉄法」で生産された鋼のことをいう。「たたら製鉄法」とは、砂鉄を原料に、木炭を燃料として「たたら」で生産された 鋼のことで、近代以前わが国各地で行われてきた。この製鉄法の起源は古く、およそ6世紀頃にまでさかのぼることができ、中国山 地でも古くから行われていた。 そして、良質の砂鉄と豊富な森林資源に恵まれたことや種々の技術改良が大きな要因となり、近世の後半には、中国山地の鉄が、わ が国の鉄生産量の80%以上を占めたといわれる。

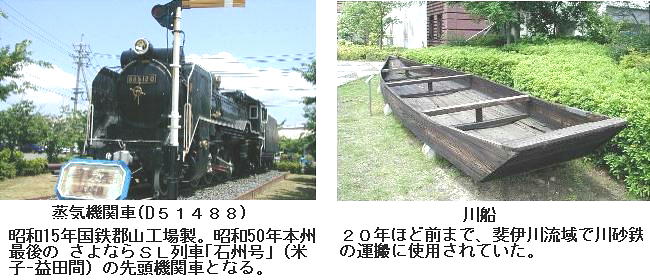

安来市は、古代からこのたたら製鉄により生産された玉鋼の積だし港として栄えた。斐伊川を上り下りした砂鉄船は、また集めてき た玉鋼を安来港へと運んでいたのかもしれない。この地方には、至るところに鉄の文化遺産が残っていて、周辺市町村では連合して、 鉄の文化、歴史を保存する『鉄の道文化圏』なるものを作り上げ、いくつかの文化館が建設されている。この和鋼博物館は、それら の中でも一番規模が大きい。 博物館建物の周囲には、鉄に関しての興味ある展示物が置いてある。飡(けら)などというものの存在は、ここに来て初めて知った。

インゴッド。海綿鉄より製造された鋼塊。1964年7月日立金属㈱安来工場製、角型350kg、丸型300kg。

島根県仁多郡横田町、叢雲たたらの飡、重量約3.5トン(左)。 島根県能義郡広瀬町西比田、原たたらの飡(右)。

皇居二重橋唐草橋桁

江戸時代からの木橋は明治17年〜明治21年にかけて、ドイツ・ハルクウッ

ド社製の鋳鉄製橋に改築されたが、昭和38年の改修時に解体・御下附された。

和鋼博物館

鉄 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(一部)に加筆 <歴史> 製鉄技術が普及し始めたのは紀元前15世紀頃のヒッタイトが定説とされているが、鉄の利用自体はそれよりもはるかに古い。鉄の 利用のはじまりは有史以前と思われるが、はっきりしたことは判っていない。有史以前から隕鉄などを利用していた証拠が見つかっ ている。エジプトでは紀元前3千年前のウルという遺跡から、鉄器の断片が見つかっている。また、ギザにあるクフ王のピラミッド の石の隙間から、紀元前2500年前の鋸の歯が見つかっているが、放射性物質の調査から、これらの鉄器が隕鉄に因るものである ことが判っている。隕鉄とは、隕石の一部で、鉄にニッケルが混じったものである。 「鉄技術=人工製鉄」の発祥については、現在のトルコ共和国の地に昔栄えたヒッタイト帝国(紀元前1900年頃〜1200年頃) が、発祥の地だというのが有力だが、疑問を持つ学者もいる。ヒッタイトで見つかった粘土板の解読によって、当時、鉄の値段が金 の5倍、銀の40倍で取引されていたことが判明しているが、この鉄が隕鉄か人工鉄かははっきりしない。いずれにしても、当初の 鉄の利用方法は装飾品だったようだが、紀元前14世紀頃から武器に使われるようになったらしい。この頃人工の鉄が作られたので はないかと考えられている。 人工的に鉄を発明したのは、上にもあるように紀元前15世紀頃、アナトリア半島のヒッタイト人であるとされている。なお紀元前 20−18世紀頃のアッシリア人の遺跡からも人工鉄が見つかっており、当時のものかどうか議論されている。 日本では、紀元前3世紀頃青銅とほぼ同時期に日本に伝わった。まだ製鉄技術はなく、原料も当初は輸入されていた。一方、青銅は 紀元前1世紀頃から日本で作られるようになった。 5世紀頃、出雲地方や九州地方で製鉄が始められた。しかし、他の文化圏のように高温を保って化学反応を促進しようとは考えず、 原料を鉄鉱石ではなく砂鉄に軸足を置き技術を深化させてゆき、製鉄としては低温なたたら吹きが開発され広まった。古代、中世に おいては露天式の野だたら法が頻繁に行われていたが、江戸期に入り全天候型で以前より送風量を増加した永代たらら法に発展した。 この日本独自の製鉄法では、純度の高い玉鋼を作り出す事ができ、それが後の日本刀を生み出す礎となった。以後、出雲は一貫とし て日本全国に鉄を供給し、現在でも島根県安来−奥出雲地方にその文化の名残が認められ、日立金属などの高級特殊鋼メーカへと変 貌を遂げている。 農器具が鉄器で作られるようになると、農地の開拓が進んだ。中世の日本では鉄は非常に貴重なものだったので、鉄製の農機具は政 府の持ちもので、朝借りて来て夕方には洗って返すことになっていた。私有地を耕すのには鉄の農機具を使う事が出来なかったため、 良い農地は政府の所有であった。すなわち、中世の日本の貴族は鉄の所有権を通して遠隔地にある荘園を管理した。 11世紀頃から鉄の生産量が非常に多くなると、鉄が安価に供給されるようになった。個人が鉄の農機具を持つ事が出来るようにな ると、新しい農地が開墾されるようになった。すると開墾した農民が自ら開墾した田畑に対して所有権を主張するようになった。 この所有権の主張から中央の貴族と争いが起きたり、農民同士の争いが頻繁に起きるようになり、農民が鉄器で武装し始め、武士の 起源となった。この武士の元締めが源氏と平家である。鉄の個人所有が結果として貴族政治の崩壊をもたらし、武士による鎌倉幕府 の開府に繋がっていった。 <製鉄> 鉄の製錬はしばしば製鉄と呼ばれる。簡単にいえば、鉄鉱石に含まれる様々な酸化鉄から酸素を除去して鉄を残す、一種の還元反応 である。アルミニウムやチタンと比べて、化学的に比較的小さなエネルギー量でこの反応が進むことが、現在までの鉄の普及におい て決定的な役割を果たしている。この工程には比較的高い温度(千数百度)の状態を長時間保持することが必要なため、古代文化に おける製鉄技術の有無は、その文化の技術水準の指標のひとつとすることができる。 日本では古来からたたら(鑪、鈩)と呼ばれる製鉄技法が伝えられているが、現在では島根県安来市の山中奥出雲町等の限られた場 所で日本刀の素材製造を目的として半ば観光資源として存続しているのみで、経済活動としての地位は失われている。 鉄鉱石を原料とする日本の近代製鉄は1858年1月15日(旧暦1857年安政4年12月1日)に始まったと言われ その後急幕末以降、欧米か ら多数の製鉄技術者が招かれ日本の近代製鉄は急速に発展した。現在の日本では、鉄鉱石から鉄を取り出す高炉法とスクラップから 鉄を再生する電炉法で大半の鉄鋼製品が製造されている。高炉から転炉や連続鋳造工程を経て最終製品まで、一連の製鉄設備が揃っ た工場群のことを銑鋼一貫製鉄所(もしくは単に製鉄所)と呼び、臨海部に大規模な製鉄所が多数立地していることが、日本の鉄鋼 業の特色となっている。日本では電炉法による製造比率が粗鋼換算で30%強を占める。鉄が社会を循環する体制が整備されており、 鉄のリサイクル性の高さと日本における鉄蓄積量の大きさを示している。鉄スクラップは天然資源に乏しい日本にとって貴重な資源 であり、これをどう利用するかが、注目されるべき課題とされている。 なお、「鉄」の旧字体「鐵」が「金・王・哉」に分解できることから、本多光太郎は「鐵は金の王なる哉」と評した。しかし現行字 体では「金を失う」となるため、製鉄業者・鉄道事業者などでは忌み嫌う傾向も見られ、あえて旧字体の「鐵」を使用する会社(新 日本製鐵、大井川鐵道、和歌山電鐵など)や、「金が矢のように入る」とするため「?」(本来は鏃の意)をロゴで使用する会社 (四国旅客鉄道を除くJR各社)も存在する。

<たたら製鉄> 日本で昔より行われてきた製鉄法は、一般に「たたら」製法と呼ばれている。鉄鉱石、木炭(または薪)、風、炉があれば製鉄でき るので、古来より世界中で用いられた、しかし「たたら」という言い方は、地方により複数あるようだ。 「たたら」の語源についても諸説あり、その中のひとつに「タタール人」との関係を上げるものもある。一般的には遊牧民とされる タタール人だが、高い青銅文化を持ち、鉄の生産とも深い関わりがあることもわかっている。 「たたら製鉄」にはいろいろな方法があり、歴史的にもさまざまな変化や発達があった。古くから、たたら製鉄は山陽、山陰地方で 盛んだった。特に奥出雲が有名なのは、江戸時代の中期以降に「大だたら」が盛んになったからである。東北では岩手県が知られて いるが「小だたら」製鉄は全国各地で行われていた。しかし明治時代に入ってからはどんどん近代製鉄の工場ができて、安くて質の 良い鉄鋼材料が市場に流通するようになり、とうとう大正12年(1923年)に大だたらの火は消えてしまった。 奥出雲・吉田村の「(財)鉄の歴史村地域振興事業団」では、昔から伝わった伝統技術を多くの人に広く伝えるため「小だたら」や 「中だたら」の操業が行われている。また「刀を作る」という目的で、かろうじて「大だたら」の技法も日本には残っている。明治 の中頃までは、この製鉄技法で農具、大工道具、鍋、釜などの日常の生活用品が作られていたのである。 たたら製鉄で使う材料としてよく知られているのは「砂鉄」である。砂が鉄分を含むわけではなく、小さな磁鉄鉱の粒が砂状になっ ているものである。砂鉄になりやすい磁鉄鉱は、花崗岩、安山岩という岩石などに入っているが、ほかにもいろいろな岩石に含まれ ている。また、磁鉄鉱のかたまりもある。これを「岩鉄」と呼んだり、河原で角が丸くなり餅のように見えるものを「餅鉄」、さら に小さな米粒大のものを「米鉄」などということがあり、呼び名はさまざまである。 たたら製鉄には赤鉄鉱や褐鉄鉱なども使われたが、日本列島には砂鉄がたくさんあったので、全国で使われた材料である。 江戸時代の大だたら製鉄はたくさんの労働力が必要だった。多数の人間を組織して行われた製鉄なので「企業たたら」とも呼ばれる。 山をくずす者、川で砂鉄を選別する者、炭を焼く者、それらを運ぶ者、たたらの炉を作る者や操業する者などである。たたら操業を 指揮監督する人者を「村下(むらげ)」と言った。 古くは全国的に行われていた製鉄も、江戸時代の中期以降は大だたら製鉄が盛んになり、奥出雲地方が圧倒的な生産量を誇るように なる。しかし東北では、南部鉄瓶で有名な岩手県の南部地方と呼ばれる所でもかなりの規模の製鉄が行われていた。南部地方も原料 の鉱石や山林資源に恵まれていたし、当時の盛岡藩主の南部氏の下で、製鉄と鋳物の生産に力が注がれた。 江戸時代に奥出雲では「企業たたら」が確立されたので、大だたら製鉄の生産記録は残されているが、小だたらの記録はほとんど無 い。しかし、実際は全国のあちらこちらで行われてきたようである。その地域で手に入る砂鉄や褐鉄鉱なども使われ、さまざまな方 法でたたら製鉄が行われていた。考古学の成果によってそれらは証明されつつあるし、またそれらの研究成果により、製鉄の歴史の 見直しも行われている。

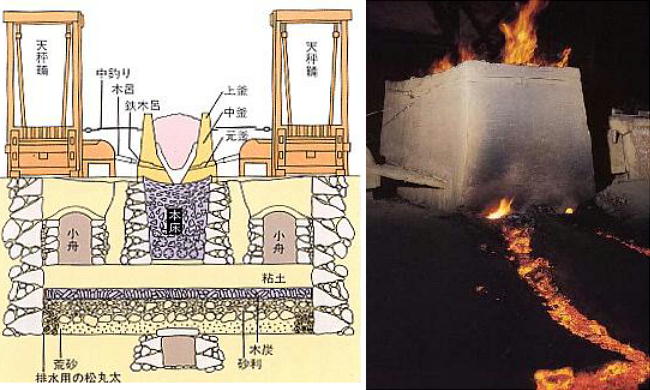

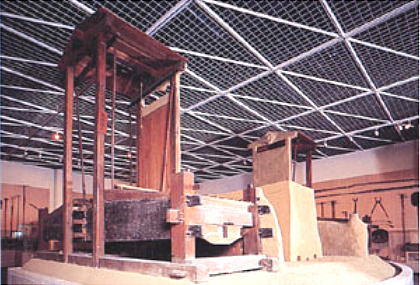

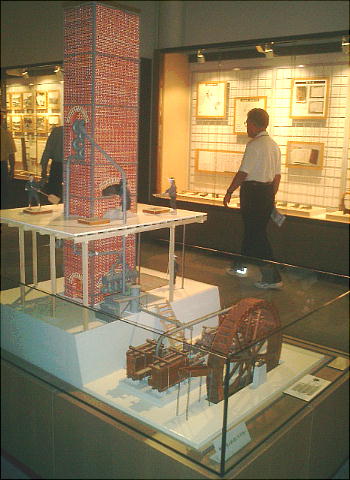

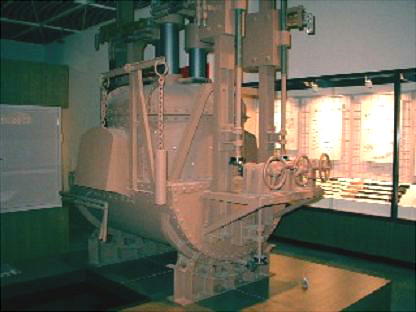

永代たたらの炉を再現

たたら製鉄用具(上左)と、ヤスキハガネの製品例(上右)

日本の鉄や鋼は、明治時代までは主として砂鉄を用いて「たたら吹き」といわれる方法で造られたが、この製鉄法は、近世に入って 中国山地において完成したとされている。砂鉄採取方法の改良、天秤鞴の発明、地下構造の改良などの技術革新により、従来の簡 易な「野だたら」から「高殿(たかどの)」と呼ばれる建屋内で操業する「永代たたら」あるいは「高殿たたら」と呼ばれる操業 形態が普及し、また、良質な原料砂鉄や豊富な森林資源に恵まれたことも加味して、日本の鉄の主産地としての地位を確立してい く。

鉄問屋(「永井家絵図」にもとずく模型)

安来は、江戸時代後期〜明治中期にかけて中国山地の「たたら」で生産された鉄の積み出し港として栄えた。往時の安来港には、鉄 問屋の蔵が軒を連ね、中国山地の各所から集積された鉄や鋼は北前船などによって、北は北海道から西は関門海峡・瀬戸内海を経 て堺(大阪)、土佐など全国の金物産地へ搬送された。同時に、種々の文化交流が行われ、安来節なども生まれてきた。しかし、 明治時代に入り洋鉄が大量に輸入され、近代製鉄技術が導入されるにつれて、「たたら製鉄」は衰退していく。その歯止めとして、 明治32(1899)年に近隣のたたら業者達により雲伯鉄鋼合資会社が設立され、その後「たたら」の技術・伝統を受け継ぎながら幾 度かの変遷をへて今日の日立金属(株)安来工場に発展し、安来は同工場を中核としてハガネ生産の町へと変貌していった。

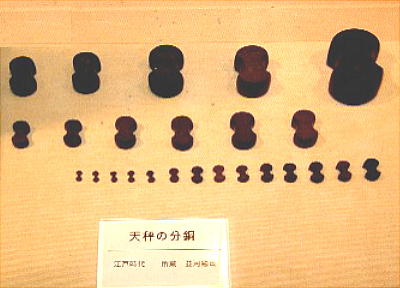

天秤秤の分銅(江戸時代)と、海綿鉄(ヤスキハガネの原料鉄)

包丁鉄(雲伯鉄鋼合資会社製:上左)、けら断面(上右)。

玉鋼(上左)と、鉄滓(今佐屋山遺跡出土、6世紀後半:右上)

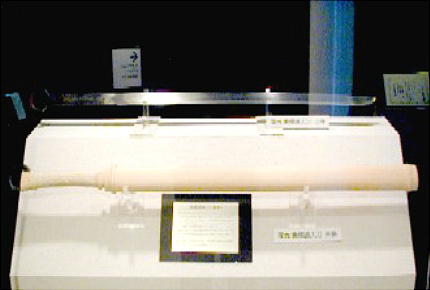

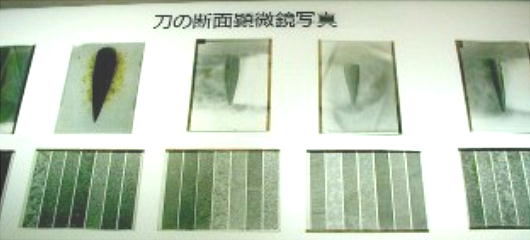

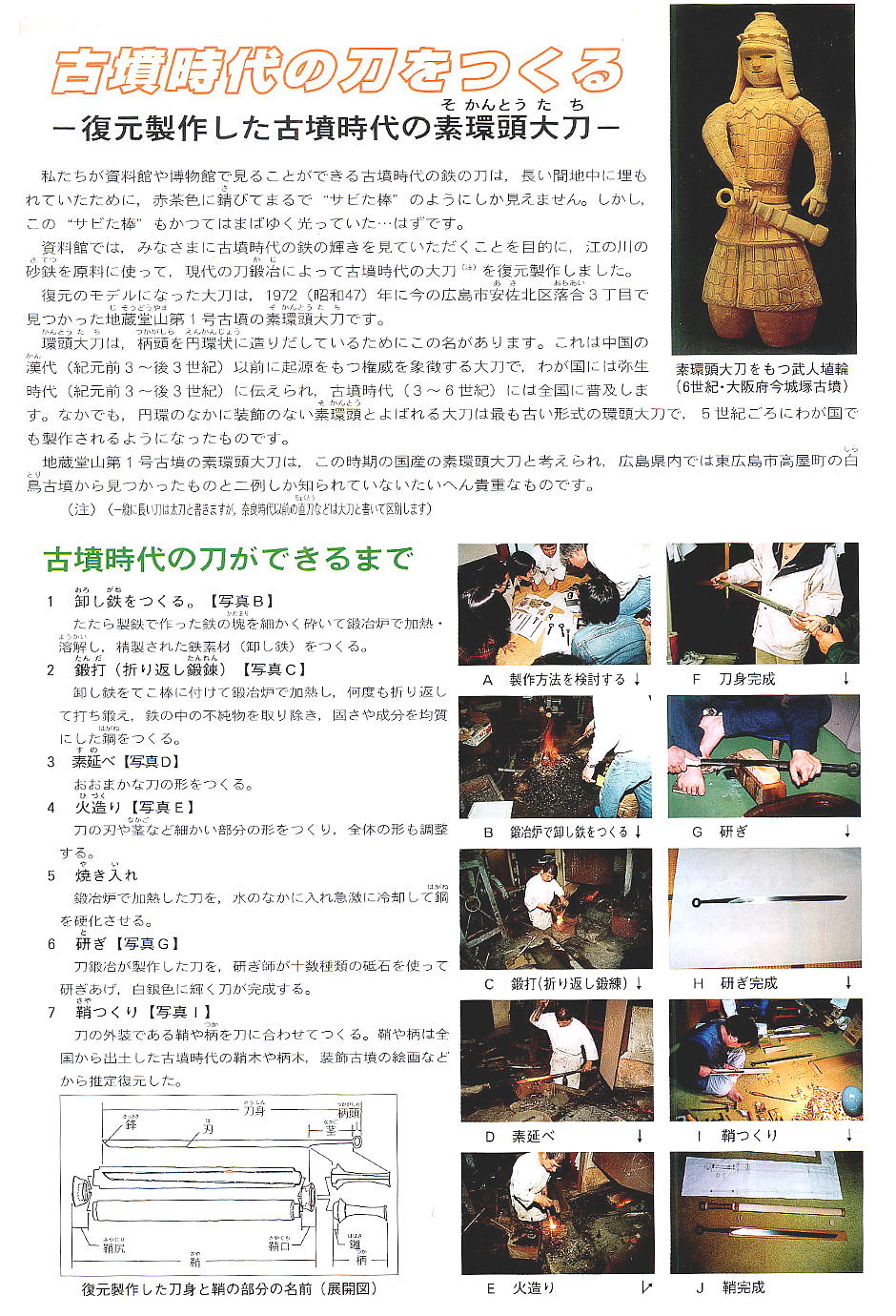

日本古来の製鉄法「たたら」で造られる鋼について「和鋼」と名付たのは島根県出身で、治金研究のパイオニアである俵国一博士であ る。俵博士は、門外不出・秘伝とされていた日本古来の技術に、はじめて科学のメスを入れた。当時、まだ各所で稼動していた 「たたら場」を実地調査したり、砂鉄サンプルを採取・分析した。また、幾振りもの日本刀を切断して化学成分分析や導入間もな い顕微鏡で金属組織を観察するなど科学的に調査して、日本刀の美の秘密を明かし、それらの成果を「古来の砂鉄製錬法」および、 「日本刀の科学的研究」に著した。

俵博士が大型金属顕微鏡で観察した日本刀の断面組織のガラス乾板

ヤスキハガネの製品例

床釣り(たたら工房の地下構造)の模型

<大だたら製鉄> 風を送るにはフイゴを使うが、フイゴも時代とともに変わっていった。また、古くは野外で行われていた製鉄も、江戸時代には 「たたら場」が作られ、屋内で行われるようになり、フイゴも「天秤フイゴ」と呼ばれる足踏み式のものができ、送風量が増大し た。炉は粘土で作った大きな箱形が特徴で、それに伴い、たたら炉の地下の湿気を防ぐために大変複雑な地下構造も発展していく が、地域ごとにその構造はやや異なっていたようである。 奥出雲の大だたらは「銑鉄=ズク」を作ることが主だった。銑鉄を作ってから、含まれている炭素の量を減らし、「鉄」にして売 った方が利益が出るのである。この技術を「大鍛冶(おおかじ)」と言う。たたら製鉄の8割がこの大鍛冶のためのズクを作るこ とだった。 日本の伝統的な道具や刃物は鉄に鋼を付ける世界中でもめずらしい技法である。そのために日本では鋼より鉄の需要が多かった。 大だたらで、たまたま「ケラ」(鋼を主体にしたかたまり)ができてしまうこともあったが、始めはこの何トンもある大きな鋼の かたまりを運ぶことも割ることもできず、山に捨てたものもあった。後に「大銅場(おおどうば)」という鋼を割る技術が確立さ れ、鋼も小割りして売ることができるようになった。1度の操業で砂鉄は約10トン、炭を約10トンくらい使い、3日〜4日の 操業で約2.5トンのズクやケラを作ったようである。 奥出雲の鉄や鋼は質が良く、全国的に流通していたが、これは砂鉄の質の良さだけ問題だけではなく、大きな山林があったこと、 製鉄の経営者は広大な耕作地も所有していて経済的基盤がしっかりしていたこと、陸路や船の流通経路などが整備されたこと、地 元の松江藩の政策など、いろいろな条件を考えなくてはならない。

角炉(模型)

日本列島において、鉄がいつごろから生産されていたのかについての定説はない。鉄との出会いはおそらく縄文時代末から弥生時 代のはじめころで、当然大陸からもたらされたものと考えられる。学者によっては、日本でが生産されるのは古墳時代中期あるい は後期という説をとる人もいるが、おそらくは、弥生時代のはじめに頃には、九州で鉄の生産が開始され、やがて西日本に広がり、 弥生中期には鉄器生産も開始されていたものと思われる。 いつごろから日本国内産の鉄による製鉄が開始されたのかは判然としないが、古墳時代後期には列島内で鉄生産が本格的になった と考えられる。初期の鉄鉱石原料に砂鉄が加わり、やがて砂鉄が主流になって「たたら製鉄」の技術もこのあたりから始まったも のだろう。のち山陰地方で盛んになるたたら製鉄だが、福岡市にも多々良(たたら)という地名はあるし、熊本県にもあるところ を見ると、鉄の生産も西から東へ移動し、良好な原料である砂鉄を豊富に産出する中国山地で、その隆盛を見たということだろう か。

高野さん会計ご苦労様でした。みなさんお疲れ様でした。またよろしく。

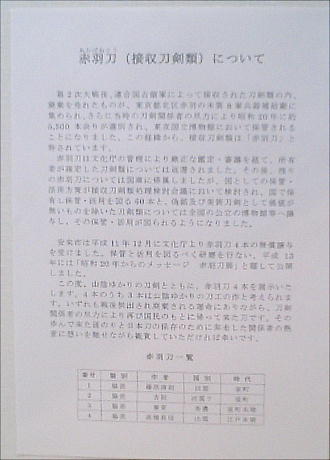

邪馬台国大研究 /歴史倶楽部/ 再び山陰へ