2006年6月25日(日)

昨日妻木晩田遺跡で、西本さんが「なんや、四隅突出型墳丘墓てこんなに小さいんか。」とがっかりしていた ので急遽西谷墳墓群が近くだったのを思い出して回ってみることにした。私も見たかったし、ここなら西本さ んも満足しただろう。 西谷墳墓群(にしたにふんぼぐん) 史跡公園「出雲弥生の森」 地域色豊かな四隅突出型墳丘墓6基を中心とする26基の墳墓からなる墳墓群。これまで19基が確認されて いたが、最近の調査によって26基の墳墓からなる墳墓群であることが明らかになった。弥生時代の王墓と考 えられる四隅突出型墳丘墓が集中するが、西谷墳墓群は、弥生時代終わり頃から古墳時代にかけての大墳墓群 である。現在は整備され、有名な西谷3号墓、4号墓を巡れるように園路が巡らされている。 斐伊川・神戸川に挟まれたこの場所は出雲市の南東にあり、多くの王墓が集中する「西谷墳墓群」として有名 で、山陰地域独特の形をした四隅突出型墳丘墓が集中している。3号墓では墓の上で祭祀が行われた様子がわ かっており、出土品からは葬られた王が、吉備や北陸地方とも交流をもっていたと考えられている。 また、神戸川の東には日本最大級の家形石棺を持つ今市大念寺古墳、精美な石室を持つことで知られる上塩冶 築山古墳など、この地に君臨していた豪族を葬ったと思われる古墳も存在している。西側には妙蓮寺山古墳、 放れ山古墳なども築造されており、古墳時代後期にはこの地に古墳文化が花開いていた事も確認されている。

墳丘墓の数は27基にも及び、その他土塊墓(どごうぼ)・石棺墓(せっかんぼ)5基も確認されている。中 でも弥生生時代の墳丘墓は全国的にも希有な巨大さを誇るもので、被葬者達の権力の大きさを知ることができ る。平成10年度に実施された発掘調査によって、2号墓の墳丘規模が予想以上に大規模であったことや、7 号墓が古墳時代前期の古墳であることなどの成果が得られ、西谷墳墓群はまさに日本版「王家の谷」として、 加茂岩倉遺跡、荒神谷遺跡とともに、古代出雲が最も光り輝いた時代を象徴する遺跡といえる。山陰地方にのみ出現した「四隅突出型墳丘墓(よすみとっしゆつがたふんきゅうぼ)」と呼ばれる奇妙な形を した墓は、弥生時代後期(今から約1800年前)の墳墓でここでは1〜4号、6号、9号墓がそれにあたり、 中には3号墓や9号墓のように突出部分を含めると50mにもなる巨大なものもあり、当時の出雲地域の支配 者達の墓域であったものと考えられる。古墳時代に入っても遺跡の東側の丘陵地を中心に古墳が築かれるが、 その規模は急速に縮小していった。

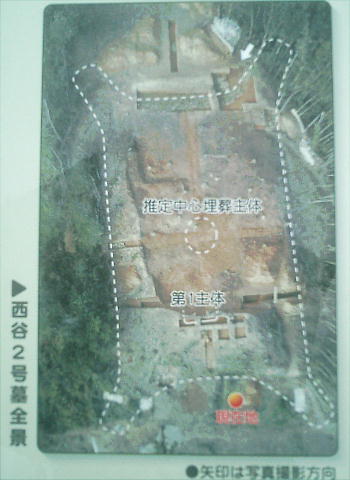

西谷3号墓の墳頂部平坦面では大小8つ以上の墓壙があることが確認されている。少なくとも8人が葬られて いることになる。それらの墓壙の中でも、墓のほぼ中央に並んで深く掘り込まれた、「第1主体」と「第4主 体」と名付けられたものが3号墓の中心的な埋葬施設である。墓壙の上からは棺の真上にあたる場所で未の塗 られた丸石が第1主体で1つ、第4主体で2つ出土しており、その上から大量の土器が出土した。 第4主体と名付けられた3号墓の最も中心となる主体部では、大きな土壙の底に棺を置いて埋めた後、その上 に4本の巨柱を用いた施設が建てられていたことが確認された。柱に囲まれた棺直上にあたる場所では朱の付 いた丸い石が御神体のように置かれており、丸石の周りには砂利が敷かれていた。 第1主体では、2段に掘り込まれた長方形の大きな墓穴の中に、二重構造になった棺が納められていた。墓壙 の大きさは長辺約6m、深さ約1mにもなる。棺の中には真っ赤な朱が敷きつめられていたようであり、副葬 品は、ガラス製の首飾り・勾玉(まがたま)など各種玉類が大量に出土した。 埋葬施設や副葬品の内容などから想像して、第4主体には当時の「王」が、第1主体にはその「妃」が葬られ ていたのではないかとする見方もある。

3号墓復元模型(島根県教育委員会)。国指定史跡。 西谷3号墓は、西谷墳墓群に6基ある「四隅突出型墳丘墓」の1つで、西谷9号墓に続く規模を誇る出雲最大 級の弥生墳墓である。方形部の規模が東西40m、南北30m、高さ4mの、突出部を含めると長辺50mに もなる巨大な墳丘が確認され、墳丘を飾る「貼石(はりいし)」の状況も明らかになっている。また、墳丘頂 部に掘り込まれた埋葬の跡、「主体部(しゅたいぶ)」の調査では、葬送儀礼や地域間の交流についての様々 な発見がされた。

第1主体・第4主体の墓上からは合計約300個体もの土器が出土したが、これらの土器の中には地元の土器 だけでなく他の地域に特徴的な土器も確認されている。割合としては地元の土器が全体の約3分の2で、残り の約3分の1が他地域の特徴を持つ土器だった。その代表的なものが、吉備地方の特殊土器と北陸系の土器で ある。西谷3号墓の築かれた頃の吉備・北陸地方ではやはり巨大な墳丘墓が築かれているが、これらの墳丘墓 自体にも西谷3号墓との共通点が見られる。吉備地方では、この時期に楯築(たてつき)墳丘墓などの大形墳 墓で2重の棺、大量の朱の使用、大量の土器を使用する墓上の祭祀、剣・玉の副葬品など、西谷3号墓と非常 によく似た埋葬が行なわれていた。また、北陸の福井県小羽山(おばやま)30号墓などでは、四隅突出の形 をした墳丘が確認されている。これらには貼石はないものの、墓壙上の朱の付着した石、墓上の土器祭祀、剣 ・玉の副葬品など、西谷3号墓の類似点が多く見られる。出雲・吉備・北陸の3地域が交流を持っていたこと は明らかである。

2号墓は、かつて小形の四隅突出型墳丘墓と推定されていたが、発掘調査によって巨大な墳丘(方形部35m ×24m)が露わになった。

4号墓は西谷墳墓群発見の契機となった墳墓である。1953年、4号墓墳丘部開墾中に大量の土器が発見 されたことによって、西谷丘陵一帯が遺跡であることが初めて確認された。2号墓に並ぶ大規模な四隅突出 型墳丘墓である。

2世紀頃の出雲では、神庭荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡に象徴される青銅器を祀る時代に幕を閉じ、出雲独特の 墓、四隅突出型墳丘墓が発達していった。また、西谷丘陵周辺の平野部では溝を配置した大規模な集落が急速 に増加している。こうした時期に相前後して、全国各地でもやはり墳丘墓が発達している。四隅が出雲独特の 墓であるように、他の地域でも墳丘や埋葬形態に地域色が見られる。吉備地方では木や石で造った小さな部屋 の中に木棺を納め、特殊壷・特殊器台といった葬儀用の巨大な土器が異常に発達する。また、近畿地方では円 丘に突出部が付く、後の前方後円墳の原型の様な形状の巨大な墳丘が出現する。

出雲平野を望む丘陵・西谷の地では、3世紀頃までには吉備地方や北陸地方などとも交流を持ち、強い権力を 誇っていたものと思われる。ただ、四隅突出型墳丘墓は出雲地方東部、現在の安来市荒島(あらしま)の地に も比較的大形の四隅が連綿と築かれている。やがて近畿地方に拠点を置いた渡来人の集団が各地で統一の争い を起こし、出雲もその戦乱に巻き込まれていった。「古墳時代」の始まりである。 古墳時代になると、前方後円墳を頂点とする「古墳」の填形・規模によって、権力を示す格付けが全国的に統 一してなされるようになった。出雲地方でも四隅突出型墳丘墓は消失し、古墳が築かれるようになるすが、墳 形・規模共にやや他地域に劣っているように見える。特に西谷丘陵周辺では、大規模な古墳は見当たらない。 また、古墳を造る集団の基盤となる出雲平野の平野部集落も、古墳時代になるとその大部分が廃絶もしくは縮 小していった。西谷の王達が弥生時代に誇った権力は、「古墳時代」の流れの中に埋もれていったのである。

■2000年1月21日(金)■ -------------------------------------------------------------------------------- 「出雲王国」の存在力説 佐原氏講演 全国ふるさと市町村圏シンポ2000in出雲 文化遺産活用法探る -------------------------------------------------------------------------------- 「古代出雲王国からのメッセージ」をテーマに「全国ふるさと市町村圏シンポジウム2000in出雲」が1月20日、 出雲市今市町の地域交流センター・ビッグハート出雲で始まった。全国から市町村関係者ら約300人が参加し、 佐原真・国立歴史民俗博物館長の講演やパネルディスカッションなどで、文化遺産を広域で連携させ、地域活 性化につなげる方策について探った。 --------------------------------------------------------------------------------

【写真】文化遺産を広域に連携させて、活用することなどを話し合うパネリス トたち=出雲市今市町、ビッグハート出雲 出雲広域圏にある神庭荒神谷遺跡(島根県斐川町)や加茂岩倉遺跡(同加茂町)、西谷墳墓群(出雲市)などのネッ トワーク化や活用策を考えようと、圏域の市町村でつくる実行委員会が主催した。 佐原館長は「吉野ケ里・妻木晩田・そして古代出雲」と題して基調講演し「国の成立を示す考古史料は墓や住 居跡などの建物。吉野ケ里や妻木晩田にはそれがあるが、大量の銅製品が出土した神庭荒神谷や加茂岩倉遺跡 にはない。しかし、出雲市には西谷墳墓群というそびゆるばかりの墓があり、今は明確な住居跡などは見つか っていないが、あるはずだ」として、古代出雲王国の存在を示唆した。 その上で「地方の個性化が求められている。歴史文化遺産は地域の特性の一つであり、大切に生かしていくべ きだ」と述べた。 パネルディスカッションは西尾理弘出雲市長をコーディネーターに、渡辺貞幸・島根大学教授、佐古和枝・関 西大学助教授、佐賀県文化財課吉野ケ里調査班の納富敏雄主査が行った。 西谷墳墓群を10年間にわたって発掘した渡辺教授は「膨大な土器など古代の人々が残したメッセージを現代の われわれがどう受け取るか。さらに検証したい」と話し、妻木晩田遺跡について佐古助教授は、「遺跡が残っ たのは、専門的な意義だけではなく、古代を感じる場所だったことが、広く人々の共感を集めたから」と指摘 した。 納富主査は「全国で発掘、調査されても保存される遺跡は3%。吉野ケ里に携わるわれわれは、壊された遺跡 の代わりに遺跡の語りかける声を伝えることが使命と思う」と遺跡の意義と担当者の役割を述べた。 1月21日は荒神谷遺跡などを視察する。 2000年1月21日(金) 山陰中央新報 --------------------------------------------------------------------------------

邪馬台国大研究 /歴史倶楽部/ 再び山陰へ