Music: Ps I love you

Music: Ps I love you

室谷洞窟(むろやどうくつ)【国指定史跡】

阿賀野川支流室谷川(現常浪川)

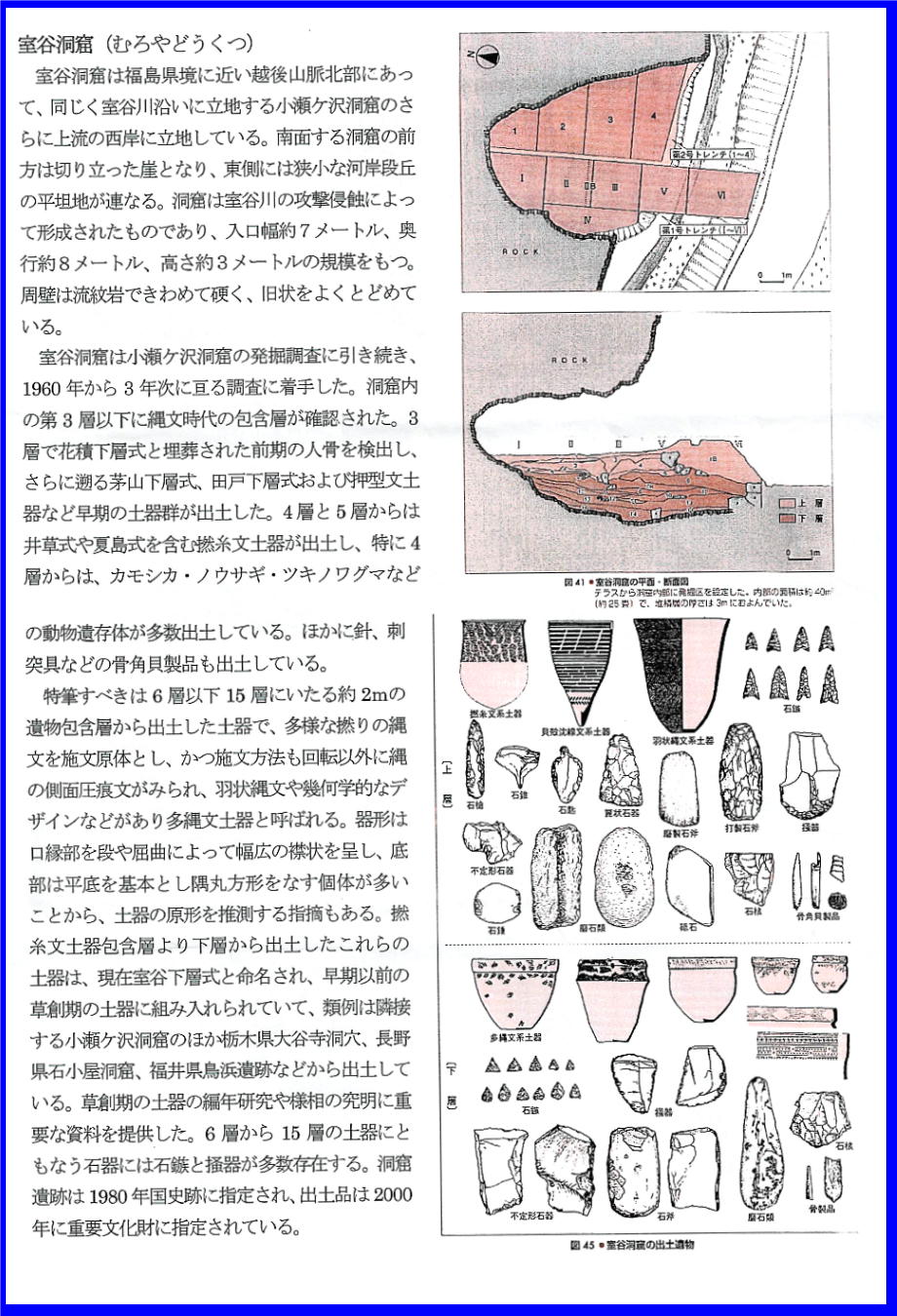

室谷洞窟 (むろやどうくつ) <文化庁:文化遺産オンラインHPより転載)> 史跡 / 中部 新潟県東蒲原郡阿賀町 本洞窟は、越後山脈中の奥深く、福島県境からさほどへだたらぬところにあって、 山脈を東西に横切る阿賀野川に北流してそそぐ支流の一つ、室谷川の西岸に位置し ている。南面する洞窟の前方はきりたった崖となり、東側には狭小な河岸段丘の平 坦地が連なる。洞窟は室谷川のかつての側方侵蝕によって形成されたものであり、 入口幅約7メートル、奥行約8メートル、高さ約3メートルの規模をもつ。周壁は 流紋岩できわめて硬く、旧状をよくとどめている。 本洞窟は、昭和35年から37年にかけて長岡科学博物館・新潟大学医学部解剖学 教室によって発掘調査され、繩文時代初頭の頃の文化層が15層にわたって堆積す ることが知られた。堆積層の第5層以上と第6層以下では出土土器に大きな変化が あり、第5層以上の「上層土器群」には、南関東でそれまで最古の土器とみなされ てきた撚糸[よりいと]文土器が含まれていた。したがって第6層以下の「下層土器 群」はさらに古い時期に遡ることになるのであり、しかもその土器の形態・文様は 当時の常識を破る特異なものであった。土器は鉢形を呈し、底部は隅丸方形の平底 となり、文様は押圧繩文や羽状繩文を多用している。下層土器群に伴って石製の鏃 [やじり]・削器[さっき]などのほか、カモシカ・ノウサギ・ツキノワグマなどの動 物遺体も多く出土しており、当時の生活内容をよく知りうるのである。 本洞窟は、繩文文化生成の頃の生活様式を主として土器の変遷をつうじて最もよく 解明した洞窟の一つであり、きわめて重要なものである。

洞窟内の生活は、勿論風雨から身を避けるのもあっただろうが、外敵から身を 守るという解説を何かで読んだことがある。この頃の人間の外敵というのは一 体何だろうか?考えられるのは熊だが、熊とは食うか食われるかの関係だった のだろうか?オオカミやその他の肉食獣の事は今、知見が無い。人類は何を恐 れていたのだろう。 私には、それは目に見える動物等ではなく、見えないもの、すなわち今にち我 々が神や悪魔などと言う言葉で表す、人知を超えたものの存在だったのではな かろうか?と思える。リンゴを食べたアダムが神から身を隠したように、旧石 器人や縄文人たちは、この世を支配する霊魂から身を隠して洞窟に住んだとも 考えられる。

室谷洞窟 <阿賀町観光協会HPより転載> ■むろやどうくつ ■国指定史跡 昭和55年2月4日(1980年)指定 ■時代:縄文時代草創期 ■所在地:新潟県東蒲原郡阿賀町神谷丙 常浪川の上流部(室谷川)に位置し、その左岸の流紋岩露頭が浸食され形成された 洞窟です。標高は218m、洞窟の規模は高さ約3m、幅約7m、奥行8mです。 昭和35〜37年(1960〜1962年)にかけて、長岡市立科学博物館の中村孝三郎氏と、 新潟大学医学部解剖学教室の小片保氏により発掘調査が行われました。 発掘調査の結果、縄文時代の最古段階である「草創期」を設定する契機となった土 器群や、石鏃や掻器を主体とした石器群が得られ、小瀬ヶ沢洞窟とともに縄文文化 の幕開けを研究する上で重要な遺跡として評価されています。また、県内最古の人 骨資料である縄文時代早・前期の埋葬人骨が出土していることから、当時の洞窟利 用と埋葬の関連を知る上で貴重な資料です。出土資料は平成12年、国の重要文化財 に指定され、長岡市立科学博物館に収蔵・展示されています。

繩文時代初頭の頃の文化層が15層にわたって堆積していたというのは、実に興味 深い。最下層から出土の土器は、縄文早期を通り越して草創期以前に立ちのぼる可 能性がある。という事は旧石器時代の終わりに土器を発明していたかもしれない。 実に興味深い遺跡である。

室谷洞窟 <出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』> 室谷洞窟(むろやどうくつ)は、新潟県東蒲原郡阿賀町にある洞窟遺跡。1980年 (昭和55年)2月4日に国の史跡に指定された。また、洞窟遺跡出土品も2000年(平 成12年)12月4日に国の重要文化財に指定されている。 本洞窟は、越後山脈中の奥深く、福島県境からさほどへだたらぬところにあって、 山脈を東西に横切る阿賀野川に北流してそそぐ支流の一つ、室谷川の西岸に位置し ている。南面する洞窟の前方はきりたった崖となり、東側には狭小な河岸段丘の平 坦地が連なる。洞窟は室谷川のかつての側方侵蝕によって形成されたものであり、 入口幅約7メートル、奥行約8メートル、高さ約3メートルの規模をもつ。周壁は流 紋岩できわめて硬く、旧状をよくとどめている。 本洞窟は、1960年(昭和35年)から1962年(昭和37年)にかけて長岡科学博物館・ 新潟大学医学部解剖学教室によって発掘調査され、縄文時代初頭の頃の文化層が15 層にわたって堆積することが知られた。堆積層の第5層以上と第6層以下では出土 土器に大きな変化があり、第5層以上の「上層土器群」には、南関東でそれまで最 の土器とみなされてきた撚糸文土器が含まれていた。したがって第6層以下の「下 層土器群」はさらに古い時期に遡ることになるのであり、しかもその土器の形態・ 文様は当時の常識を破る特異なものであった。土器は鉢形を呈し、底部は隅丸方形 の平底となり、文様は押圧縄文や羽状縄文を多用している。下層土器群に伴って石 鏃・削器などのほか、カモシカ・ノウサギ・ツキノワグマなどの動物遺体も多く出 土しており、当時の生活内容をよく知りうるのである。 本洞窟は、縄文文化生成の頃の生活様式を主として土器の変遷をつうじて最もよく 解明した洞窟の一つであり、きわめて重要なものである。 このウィキの解説は文化庁の説明をそのまま転用している。まさか文化庁がウィキ から持ってくる事はないだろうから、ウィキに転載した奴がコピペしたのは間違い ない。こんな事をし出すとウィキの存在意義がなくなる。投稿者は恥じよ!

熊やカモシカは分かるがサルも主要な食糧だったんだな。食う所あったのかねぇ。 シカが全くないが、東日本にはこのころシカはいなかったんだねぇ。

基本情報 住所 新潟県東蒲原郡阿賀町神谷丙(室谷区) 交通アクセス ●磐越自動車道「津川IC」より車で30分 ●磐越自動車道「津川IC」より国道49号(福島方面へ)〜県道 室谷津川線(227号)室谷方面へ〜県道終点よりすぐ 駐車場 無し ※付近の退避所等をご利用下さい。 備考 ●国指定文化財(史跡) ※昭和55年2月4日指定 問い合わせ先 阿賀町教育委員会社会教育課 電話番号 0254-92-3333

阿賀町郷土資料館へ戻る。

二日目INDEXへ

二日目INDEXへ  小瀬ヶ沢洞窟へゆく

小瀬ヶ沢洞窟へゆく 邪馬台国大研究/歴史倶楽部/第232回例会・新潟・縄文の旅/第二日目

邪馬台国大研究/歴史倶楽部/第232回例会・新潟・縄文の旅/第二日目