上左が、売太神社を出て歩いてきたJRの大和郡山駅。右が到着した大和小泉駅。

ここが小泉城址のようだが、この石柱一つである。なんと寂しい。

Music: Carpenters

Music: Carpenters

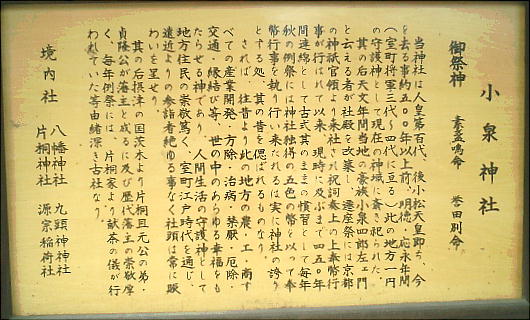

------------------------------------ 小泉城 ------------------------------------ 別 名 片桐城、小泉陣屋 所在地 奈良県大和郡山市小泉町2252 城の種別 平城 築城者 小泉氏 築城年 室町時代 歴代城主 小泉氏、歴代・片桐氏12代 遺 構 復興櫓、移築門、堀 構 造 芦川、富雄川に囲まれた天然の要害の地。 交 通 JR関西本線大和小泉駅下車徒歩10分 小泉城は別名・片桐城、小泉陣屋とも呼ばれ、現在、小泉城跡、片桐城址の石碑が、大和郡山市小泉町に 建てられている。築城に関し諸説はあるが、室町時代に大和国人の小泉氏が築城したと伝えられる。その 後、天正12年(1584)、羽田長門守、元和元年(1615)には片桐貞隆が1万6千石で入封。 元和3年(1617)には、小泉城址に陣屋を構えている。その後、11代に渡り陣屋を守り、明治維新 を迎える事となる。現在の小泉城は茶道石州流の家元邸宅となり、その遺構を現代に残している。また、 同町・小泉神社の表門は、小泉城の移築門である。

------------------------------------ 小泉神社本殿 重要文化財(建造物) ------------------------------------ 小泉神社本殿は,一間社春日造,屋根は桧皮葺<ひわだぶき>で,千木と勝男木をのせている。身舎<もや>の 舟肘木<ふなひじき>,向拝<こうはい>の連三斗<つれみつと>の形が珍しく,また,浜床<はまゆか>のうえに 置高欄<おきこうらん>をすえているのも類例が少ない貴重なものと言われている。全体に極彩色が施され, 春日造としてもかなり装飾的なもの。 建立された時期は明らかではないが,室町時代末ごろのものと考えられている。江戸時代の寛文年間(16 61〜1673)に修理が行われている。小泉の地は中世に小泉氏の居館が,また近世には片桐氏の陣屋が つくられたところである。陣屋の成立前に創建されているので,おそらく小泉氏や村人の信仰の中心として つくられたものと推定される。

------------ 六道山古墳 ------------ 小泉町六道にある。小泉町の慈光院お寺の大型バスの駐車場から南に位置する丘一帯が六道山古墳。前方後 円墳で、墳丘の主軸全長約100m、後円部の径約75m、高さ約14m、前方部の幅約50m、高さ約6 mの3段築成で、面積6畝5歩と記録され官有地である。慈光院の南にあたるので慈光院山とも呼ばれ5世 紀初頭頃の古墳と考えられている。小泉町には他にも大塚古墳や狐塚・東狐塚古墳、笹尾古墳など幾つかの古墳が点在している。小泉大塚古墳 は、もともとは前長80mあったという前方後円墳らしく、後円部に竪穴式石室があったそうである。調査 時、中国製の銅鏡の破片7枚分や、鉄製武器や工具、つぼなどが出土した。小泉狐塚古墳はもう今、場所も 不確かなほど地形が変わってしまったそうである。東狐塚古墳は前方後円墳方後だったらしいが、慈光院西 ハイツの公園の片隅に石柱がひっそりと建つのみである。

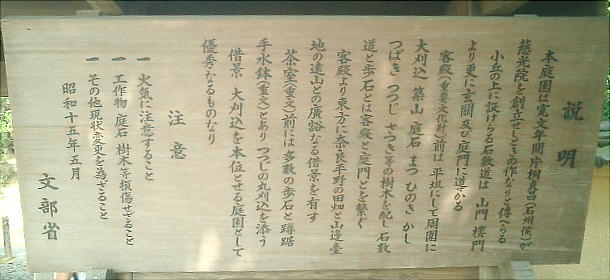

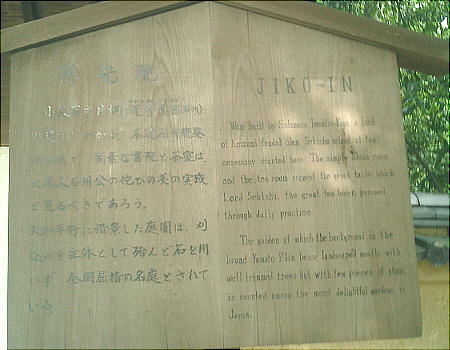

------------ 慈光院 ------------ 大和郡山市小泉町。JR大和小泉駅まで徒歩15分。慈光院は江戸初期(1663)、石州流茶道の祖・片 桐石州(卓昌)が、その父・片桐貞隆の菩提を弔うために建立した禅宗・大徳寺派の寺院。この寺の書院は 入母屋造り茅葺きの素朴なたたずまいながら、内部は上の間・中の間・下の間から成り、上の間には大名が、 中の間には家老や住職が席を占めたということが記録されている。書院の隅にある茶室は江戸中期の代表的 な茶室として、昔をいまに伝えている。石州は将軍家綱の茶道指南役となったが、晩年はここに隠棲して、 その生涯を終えた。

予期したとおり、ここで今回の例会は終了という事になった。ここから法隆寺まではまだ5,6kmはあり、 もうここで終わろうという意見が大勢を占めたのだ。秋の法隆寺をまた見てみたい気もしたが、私も持病の 足首の痛み(折れた骨の断片が、骨と骨の間にあって、長時間歩くと痛み出す。)が出だしたので、皆さん に同調する事にした。JR大和小泉駅へ戻り、王子まで乗って、王子でセミナーを受けていた橋本さんと合 流し、西友の地下の「お好み焼き 鶴橋風月」で打ち上げ反省会となった。皆さんお疲れ様でした。

今回の、法隆寺まで20km以上を歩こうというのは、ちょっと計画が無謀だったかなと、反省する点が大 である。考えてみれば、我々は歴史探索の会なのだから、なにも多く歩くことが目的ではないのだ。 もっとゆったり目の計画で、大和郡山の街中をじっくり歩いてみた方が良かったような気もする。奈良のす ぐ南にあって、大納言や金魚ばかりに目をとらわれがちだが、平城京の端に位置していたこの街の歴史を、 もっとじっくりと体感してもよかったのかもしれない。反省。

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 大和郡山

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 大和郡山