Music: Carpenters

Music: Carpenters

大和郡山

近鉄大和郡山駅から丸山古墳・大納言塚へ

近鉄郡山駅に集合して歩き出す。田圃や畑の中を歩いて行くと、至る所が金魚の養殖池である。ここの金魚

は全国生産の5割近くをまかなっているらしい。養魚の歴史は古く、江戸時代に郡山藩士たちが始めたもの

である。金魚が大和郡山に入った年は、はっきりしている。享保九年(1724)、甲府の柳沢吉里が郡山藩に

転封されたとき、家臣・横田又兵衛が持ちこんだ。この転封の旅は、家臣総勢五千数百人が東海道と中仙道

に分かれ、十泊から十三泊の大移動だった。横田氏がどのようにして金魚を運んだのかはっきりしない。

以来、金魚飼育は武士の内職として定着した。明治期には職を失った多数の武家が、集団養殖を始めた。そ

れが成功したのは水質にもよる。地下湖があるのか、といわれるほど良質の地下水に恵まれ、それが金魚の

飼育にも適していた。江戸時代より武士の副業として始められた金魚の養殖だが、次第に盛んになり、現在

は輸出もされている。山形県の庄内金魚と市場を大きく二分するほどのシェアを誇る。しかし最近では後継

者不足や市場の低迷から、廃業して養殖池を宅地などに転用する業者が相次いでおり、かつては市内のあち

こちに見られた養殖池は年々減っているのだそうだ。近年、市の後援や地元の業界団体などにより「全国金

魚すくい選手権大会」が開催されるなど、市場の活性化に向けた様々な試みが行われている。

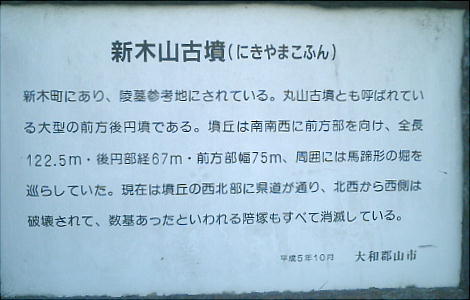

郡山駅を南下して金魚池の脇を抜けていくと、ほどなくこんもりとした森が見えてくる。こういう森は、まず

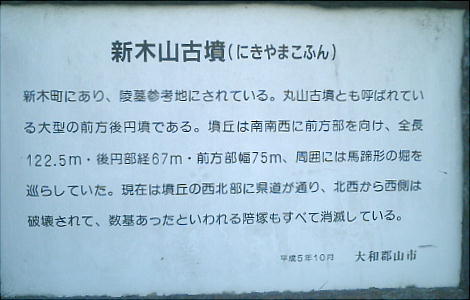

神社か古墳であるが、経験則から言えばコレは古墳である。

全長100mを越す古墳というのはなかなかである。発掘調査はされたのだろうか。説明版には何も記載が無

いが、これだけの古墳だから副葬品も立派な物があったのではなかろうか。この地方にも結構古墳は多いが、

奈良に近いので、大和朝廷の成立に貢献した豪族か、或いは記紀に載るような名のある人物の墓かもしれない。

わずかにネット内に、この丸山古墳から勾玉が出土したという情報があった。

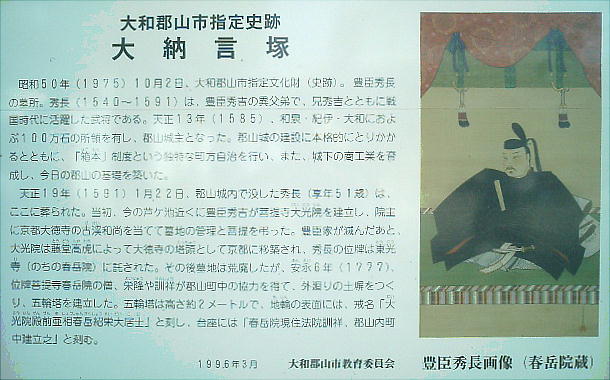

丸山古墳から5,6分で大納言塚だ。

--------------------------------------------------------------------------

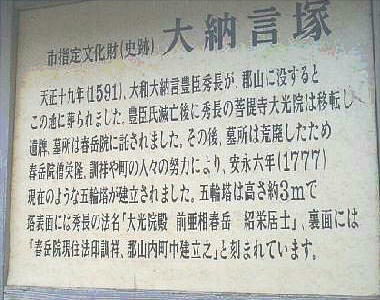

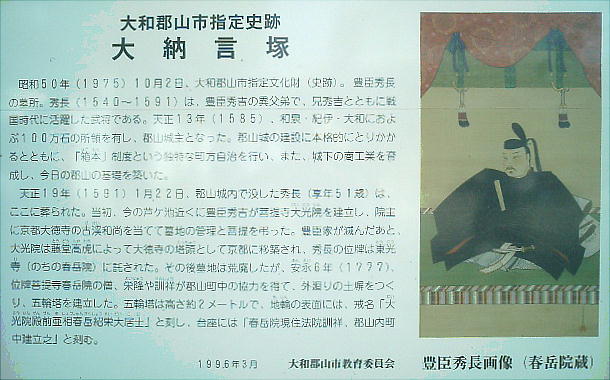

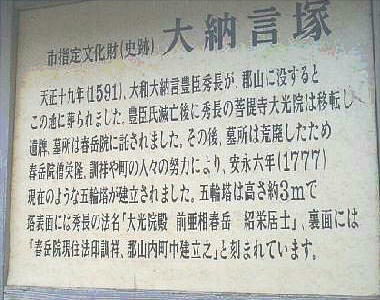

大納言塚 豊臣秀吉の異父弟で大和郡山百万石の城主であった大納言秀長の墓所

--------------------------------------------------------------------------

昭和50年10月2日に大和郡山市の指定文化財(史跡)となった。秀長は天正19年(1591)1月22日郡山城

で病死した。遺骸は今の芦ヶ池の付近に葬られたとあるが、実は、豊臣氏滅亡後、菩提寺大光院は京都大徳寺の

塔頭として移され、墓地と位牌は春岳院に託された。その後墓の荒廃を嘆いた春岳院の僧栄隆がその修復を願い

でたが間もなく死去してしまったので、弟子訓祥が後を継いで町中に願いでて、安永6年(1777年)2月に外廻り

の塀を設けて、五輸塔を建立した。五輸塔の高さは1丈、台座石二重、ねり塀高さ6尺、東西10間、南北11間。表

門は総檜造扉両面開で五輸塔表面には法名を2行に刻し、台座裏面には「春岳院現住法印訓祥、・郡山内町中建

立之」と刻している。

-----------------------------------------

豊臣秀長(とよとみひでなが:1540-1591)

-----------------------------------------

豊臣秀吉の異父弟。天文9年尾張で生まれた。始め小一郎長秀、後に秀長と名を改めた。兄に従って各地の合戦

におもむきしぱしば戦功を立てた。天正9年(1581)姫路城を守り、翌10年丹波を治め、やがて但馬出石に入っ

た。同13年9月筒井定次の伊賀移封の後、郡山城に入り大和・和泉・紀伊3国の大守となった。その知行高は

百万石(あるいは80万石)と伝えられ、9月3日に兄秀吉と共に5千人の将士を従え、南都両門跡を始め多くの出

迎えを受け威風堂々と郡山城に入城している。

秀長は一説によると、知にたけ人情味も厚く、秀吉が天下を取れたのはこの秀長がいたせいだと言う人(堺屋太

一)もいる。側近の鏡、NO2の目指すべき姿、というわけである。しかし晩年秀吉は、この秀長の勧告や諫言

には全く耳を貸さず、朝鮮に出兵し甥の秀次も殺してしまい、結果的に豊臣家の滅亡を早めている。秀長が病死

せず、秀吉に取って代わっていれば、或いは豊臣の世はもっと長命だったかもしれない。

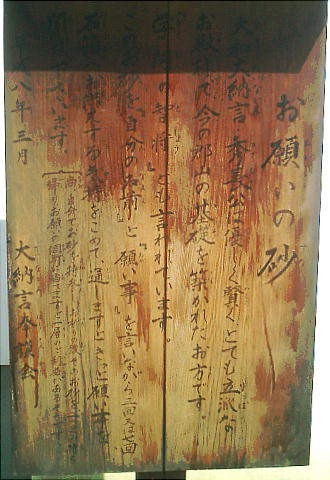

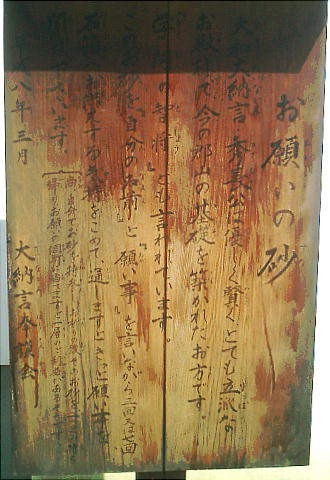

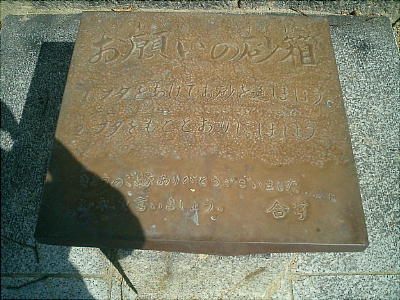

まぁ無理だろうとは思ったが、一応砂を掛けてジャンボ宝くじの「三億円」をお願いしておいた。

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 大和郡山

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 大和郡山

Music: Carpenters

Music: Carpenters

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 大和郡山

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 大和郡山