Music: Yellow Submarine

Music: Yellow Submarine

剣豪の里・柳生

1998・5・17(日曜日)

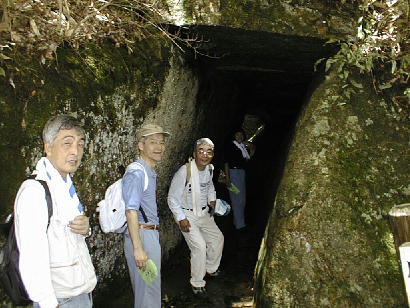

今回は、笠置寺から剣豪の里柳生を訪ねての旅。

JR笠置駅(左)から出発。

参加者は久しぶりの大人数:服部、雨宮、東江、荒木、河原、

河内、岩永、林、栗本、山上、乾、井上の12名。

にぎやかな史跡探訪となりそうである。

天武天皇勅願所・後醍醐天皇行在所 笠置寺

笠置寺の創建は古い。すでに2,000年前から笠置山の巨石は信仰の対象となっていた。この事は、笠置山の中心を成す大岩石 の前から弥生時代の有樋式石剣が発見されたことによってわかる。 しかし実際に建物が建てられ人が住み着いたのは1,300年前である。1,300年前、東大寺の実忠和尚、その師良弁僧正によって 笠置山の大岩石に仏像が彫刻され、その仏を中心として笠置山全体が一大修験行場として栄えたのである。 平安時代永承7年(1052)以後世の末法思想の流行とともに笠置寺の大磨崖仏は天人彫刻の仏として非常な信仰をうけたので ある。鎌倉時代建久2年(1191)藤原貞慶(後の解脱上人)が日本の宗教改革者としてその運動を笠置寺から展開するとき笠 置山は宗教の山、信仰の山として全盛を極めた時であった。しかし元弘元年(1331)8月27日倒幕計画に失敗した後醍醐天 皇を当寺に迎えたことにより、攻防1ケ月ついに笠置寺は全山焼亡、以後室町時代少々の復興を見たが江戸中期より荒廃、つ いに明治初年無住の寺となった。明治9年、「丈英和尚」狐狸の住む荒寺に住して、笠置寺の復興につくすこと20年ようや く今日の姿となったのである。 【笠置寺配布の案内パンフより転載】

柳生新陰流をあみだした石舟斎宗厳柳生の里

石舟斎宗厳は戦国末期、上泉伊勢守について親しく新陰流の秘伝を授けられ、新たに無刀の術を極め、柳生新陰流を創始した。 その子5男・但馬守宗矩(むねのり)は将軍家の兵法指南役として秀忠・家光に柳生新陰流を教授し将軍側近をつとめ、一万 石余で大名の列に加わり、後に大目付の要職についた。

柳生の里へ入ったとたんに目についたお城スタイルの家(上右)。れっきとした民家である。

上右の写真、中央奥の立ち枯れた高い木が、有名な十兵衛杉。樹齢350年で落雷の為枯れた。

5月半ばというのにもう田植えが終わっている。田圃のオッチャンに聞いたら「この辺りは山付きだもんで早いんじゃ。」と の事。柳生の里に入って5,6分歩くと旧柳生藩の家老屋敷に着く。尾張石工が築いたという高い石垣が豪華である。

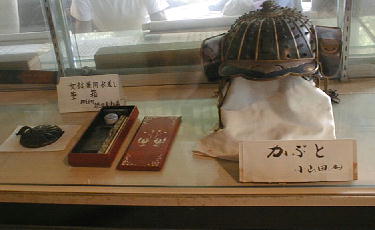

家老小山田氏は柳生藩の財政建て直しの立て役者で、この屋敷は一時人手に渡ったが、昭和39年作家山岡荘八氏の所有と なった。NHK大河ドラマ「春の坂道」の構想はここで練られたと言う。昭和55年、氏の遺志により山岡賢二氏から奈良 市へ寄贈された。奈良市は昭和56年これを修復し,主屋の一部に資料を展示して一般に公開している。 【奈良市経済部観光課発行:柳生の家老屋敷パンフより】 柳生藩(1万石)の家老、小山田主鈴(おやまだしゅれい)の旧邸。主鈴は、文政9年(1826)国家老として江戸から奈良 に移り、柳生藩南都屋敷を預かって藩財政の立て直しに成功、弘化3年(1846)家督を譲って退隠、さきに藩公柳生但馬守 俊章から賜っていたこの地に新邸を営んで余生を送った。 それがこの屋敷で、弘化4年(1847)8月に着工、翌嘉永元年(1848)6月に上棟したものである。主鈴は、安政3年(1856) 75歳をもってこの世を去ったが、その子孫は明治4年(1871)の廃藩置県後もここにとどまり、旧藩主柳生俊益(俊郎) も三たびこの屋敷に立ち寄っている。昭和を迎えて米蔵その他の付属施設が撤去されたりしているが、主屋はほぼ創建当初 の姿をとどめ、奈良県下ではほとんど唯一の武家屋敷の遺構である。 (略) 小山田主鈴 天明元年(1781)〜安政3年(1856)。岩代国岩瀬郡牧之内村(現福島県天栄村牧之内)に生まれた。白河藩の郷士小山田孫 右衛門の弟、幼名を弥一郎と言った。文化3年(1806)25歳のとき江戸の柳生藩邸に仕え、才腕を認められて重職に栄進、 文政9年(1826)45歳のとき国家老として奈良に移った。柳生藩南都屋敷を預かり、大阪堂島の米相場で巨利を得て藩財 政の窮乏を救うなど、よく経世の実をあげた。伝承によれば、米相場の成功の陰には、こんにゃく橋の下の流れの水温によ って米価の騰落を予想した妻保女の示唆があったという。

屋敷の庭もきれいに掃除してある。みんな板縁に寝転がって、「このままここで寝ていこう」なんて言ってる。

屋敷の主になった気分の

東江氏。

「もそっと、ちこうちこう。」

アイドル乾さんも最近ちょっと太り気味?

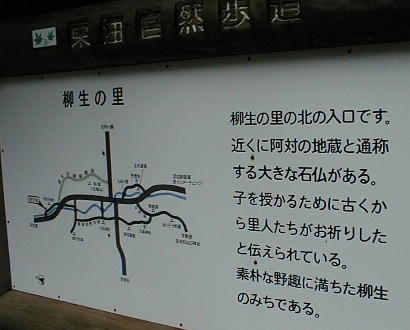

柳生から奈良へ柳生街道

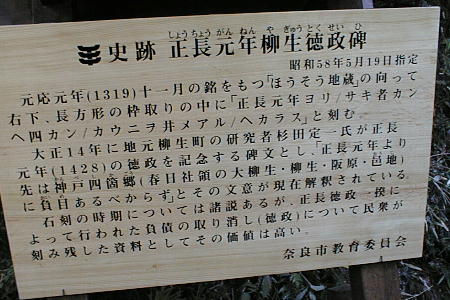

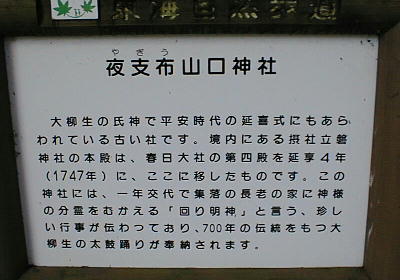

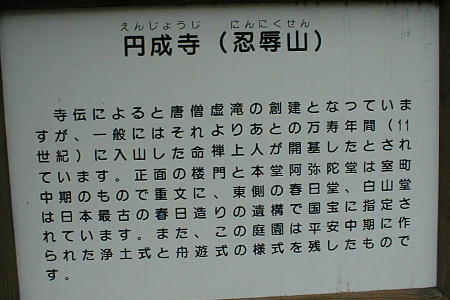

柳生街道を、反対方向に(柳生から奈良へ)歩き出す。ほうそう地蔵、おふじの井戸、南明寺、大柳生、夜支布(やぎう) 山口神社を経て、忍辱山(にんにくせん)円成寺からバスで奈良へ。結構歩いた。かって柳生但馬守宗矩や十兵衛が歩い たとは思えぬほど、今はのどかで静けさの立ちこめる道。

杉林の中、たんぼ道と、歩きやすい道が続く。(上)

本堂は鎌倉時代中期の南明寺は重要文化財。ここで小休止。(下)

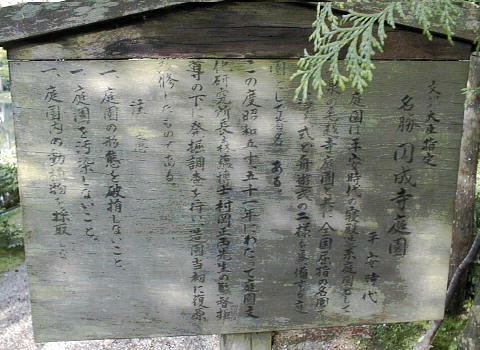

素晴らしい庭園。平安時代の浄土式庭園。京都にはよくあるが、奈良には珍しい。池にカワセミが居たのには感激。

極楽浄土はかくや、と思わせる庭園だ。本堂には運慶20歳頃の作品、大日如来座像があり重文。この街道一の名刹。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 剣豪の里・柳生

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 剣豪の里・柳生