Music:Bad to me

Music:Bad to me源氏物語ミュージアム

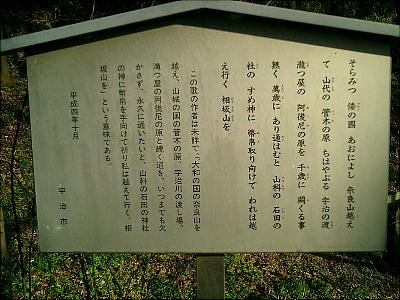

宇治上神社を出て3,4分で「源氏物語ミュージアム」に着く。途中「宇治十帖」の碑と、与謝野晶子の歌碑などが並んで いて、「さわらびの道」の雰囲気を盛り上げる。ここの訪問で、本日の「宇治散策」も最後である。幼い頃から古典文学に 親しんだ晶子は、紫式部を終生の師と仰ぎ、「源氏物語」の現代語訳に力を注いだ。昭和13年(1938)61歳のときに、 「新新訳源氏物語」全6巻を完成させ、それに加え源氏物語五十四帖を五十四首の歌で再編成した「源氏物語礼讃」を著し た。さわらびの道の歌碑には、そのうちの宇治十帖の十首が晶子の真筆で刻まれている。

「源氏物語」の最後の十章は「宇治十帖」と呼ばれ、紫式部は、物語の主要な舞台を宇治川畔に設定している。いつの頃か らか、宇治川の東西に、その物語の跡が想定されて「宇治十帖の古跡」が生まれ、多くの源氏物語ファンが訪れるところと なった。 [第四十五帖・橋姫(はしひめ)] 宇治橋西詰にある橋姫神社。 [第四十六帖・椎本(しいがもと)] 京阪宇治駅の東南にある彼方(おちかた)神社。 [第四十七帖・総角(あげまき)] 宇治上神社の北側、大吉山の登り口にある。 [第四十八帖・早蕨(さわらび)] 宇治神社の北側、散策道沿いにある。 [第四十九帖・宿木(やどりぎ)] 旅館街を越えて宇治川左岸を50m上流にいった所。 [第五十帖・東屋(あづまや)] 京阪宇治駅の東南にある東屋観音とよばれる石像。 [第五十一帖・浮舟(うきふね)] 三室戸寺の境内、鐘楼のとなりにある。 [第五十二帖・蜻蛉(かげろう)] 京阪宇治駅から三室戸寺に向かう小道の途中にある蜻蛉石。 [第五十三帖・手習(てならい)] 三室戸の府道京都宇治線沿いにある。 [第五十四帖・夢浮橋(ゆめのうきはし)] 宇治橋西詰の南側にある。 [宇治十帖モニュメント] 朝霧橋東詰にある。

今から千年前、平安時代の中頃に紫式部が書いた「源氏物語」は、世界最古の一大恋愛小説としても有名だが、千年の時を 経た今もなお高い文学的評価を受け続けている。若い女性を中心に、最近は海外にも源氏ファンが多いそうである。

【源氏物語ミュージアム】 源氏物語は、主人公「光源氏」と、彼を取り巻く宮廷女性達の恋愛を描いた大ロマン小説であるが、全部で54帖からなる この物語の、45帖から54帖までの最後の十帖(編)は主に宇治を舞台にしていて、「宇治十帖」の名で知られている。 光源氏の息子の「薫(かおる)」と孫の「匂宮」が主人公で、さらに宇治十帖最後のヒロイン「浮舟」の物語がここで展開 される。・・・ などと解説しているが、実は私は源氏物語をまともに読んだことはない。

勿論光源氏や明石の君や浮舟などという名前は知っていたが、娘が呼んでいたものを斜め読みしたり、マンガ版のものを何 度か眺めたことがある位である。実はこのミュージアムの、「映像展示室」で見た人形劇とCGを組み合わせた王朝絵巻映 画「浮舟」で初めてそのストーリ−を知った。浮舟は薫・匂宮の2人の男性との恋に悩み宇治川に身を投げるが、僧侶に助 けられ、出家するという結末であった。最後のテロップに声の出演が「葉月里緒菜・岩下志摩」とか出てきたので「へぇー」 と思っていたら「演出・篠田正浩」だった。成程。

このミュージアムは平成10年(1998)11月8日にオープンした施設であり、まだ新しい。コンピュータやVisual系をふんだん に使用した色鮮やかな「雅」(みやび)の世界を彷彿とさせ、実物大の牛車やさまざまな調度品のレプリカなどが並び、源 氏物語ファンにはこたえられない施設かも知れない。 宇治市は、ふるさと創生事業を契機に紫式部文学賞の制定をはじめとして「源氏物語散策の道」の整備など、源氏物語をテ ーマにして積極的なまちづくりを進めている。この「宇治市源氏物語ミュージアム」は、それらの事業の中核となる施設の ようだ。ミュージアショップや喫茶コーナーなども勿論ある。

館内は、映像展示室と二つの部屋からなる常設展示室をはじめ、企画展示室などがあり、図書室では源氏物語に関する図書 を入門書から専門書まで幅広く収蔵している。また、「チャレンジ!源氏物語クイズ」「性格診断テスト」「画面で散策、 源氏物語宇治十帖」などの、PCを使ったクイズやゲームも設置されていて、源氏物語を全く知らない人も、源氏物語に親 しむことができるように考えてある。 常設展示室は、光源氏の都での華やかな人生を表現した「春の部屋」と、光源氏の息子の薫と孫の匂宮が主人公となる、宇 治十帖の世界を表現した「秋の部屋」、そして宇治十帖最後のヒロイン浮舟の物語を展開する「映像展示室」に分かれてい る。

<原寸大の復元牛車>平安時代の貴族たちの乗り物である牛車。実物大で復元されていて、高さ3m、長さ5.8mとある。 また、色とりどりに織られた鮮やかな女房の装束、貴族や女房の部屋を彩った屏風・几帳・鏡台・棚などの調度品類も復元 展示されている。「春の部屋」

<六条院の模型> 六条院(晩年は光源氏の呼び名にもなる。)が建てた寝殿造りの建物「六条院」の模型。光源氏が最も華やかな時を過ごし た、光源氏の全盛時代。敷地内に、四季にちなんだ四つの御殿と庭を造り、女君たちを住まわせた。「春の部屋」

<貴族の館再現>宇治の地に立ち寄った薫が、閑寂な八宮邸に住んでいる大君・中君を見初める、宇治十帖の中の「橋姫」 の一場面を再現してある。部屋全体を覆う月の光を演出するためにか、部屋は相当青っぽい。光源氏の息子の薫が、源氏の 異母弟・八宮の宇治の山荘を訪れて、晩秋の夜に琴を弾き、琵琶を奏でる八宮の娘の大君・中君の姉妹と、柴垣の間から、 その美しさに見とれる薫の姿が、原寸大の人形で描かれている。「秋の部屋」

源氏物語の世界をイメージさせる多数の展示品のほかにも、源氏物語に関する図書が、入門書から専門書まで陳列してあっ たりする。しかし、我々のような歴史愛好家の、しかもオッさん連中から見ると結局は絵空事ではないかという気がしてし ょうがない。 源氏物語の原本とか、紫式部の遺品とかがあるならまだしも、所詮架空のお話である「源氏物語」を元にして、その話の中 の屋敷跡や、牛車を再現しても仕方ないじゃないかという気もするが、それは「夢」見ることをとうに捨て去った男達には 理解できない世界なのかも知れない。

○所在地 京都府宇治市 ○開館時間 午前9時〜午後5時(ただし、入館は午後4時30分まで) ○休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始 (祝日の場合は翌日) ○展示観覧料 大人500円(団体30名以上400円) 小・中学生250円(200円) ○交通案内 京阪宇治駅より徒歩10分・JR宇治駅より徒歩15分 ○問合わせ先 TEL. 0774−39-9300

帰り道、この博物館をめぐる議論をしながら京阪宇治駅を目指した。栗本さんが言った言葉、「いやぁ、京都の人は、何も ない所に付加価値を付けるのがうまいわ。ただの湯豆腐が3,000円になったりするもんなぁ。」には、みんな大笑い。 「7,8千円のもんもありまっせ。」「京都ゆうだけでそれが許されるんやなぁ。京都行って湯豆腐食ったゆうたら、まぁ 5000円でもしゃぁないか、いう事になるもんなぁ。」「大阪やったらそうはいかんで。」「そもそも大阪で湯豆腐に金払う 奴おりまへんで。」「そやろなぁ。」「京都やゆうだけで、もう大阪とは違う商売が出来るンやからええよなぁ。」

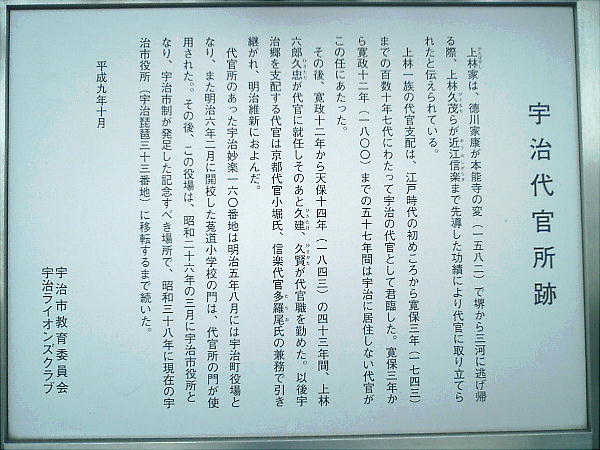

宇治駅近くの商店街で、打ち上げできそうな店を探している時見つけた「宇治代官所跡」。今は京都銀行の敷地内である。 現代の代官は銀行だぞ、という事かな。

今日は終了の時間が早かったので、なかなか反省会会場が見つからなかった。あっても閉まっていたり。そもそも飲み屋さ んの類は、表参道の土産物屋さんを除けばぐっと少ない。しかし、蛇の道は蛇で、河内さんが横道に入ったところにある小 料理屋さんを見つけて来た。ひとしきり歴史談義、時事放談の時間となって話がはずむ。反省会の後外へ出たらもう真っ暗。 宇治橋の向こうのネオンが川面に写って綺麗だった。みなさん、本日もお疲れさまでした。また次回も宜しく。

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 / 宇治散策

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 / 宇治散策