Music: 京都慕情(Ventuers)

Music: 京都慕情(Ventuers)

幕末純情伝 二条から五条へ

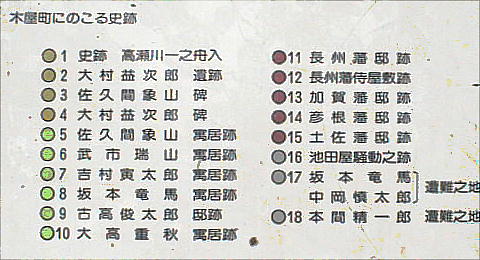

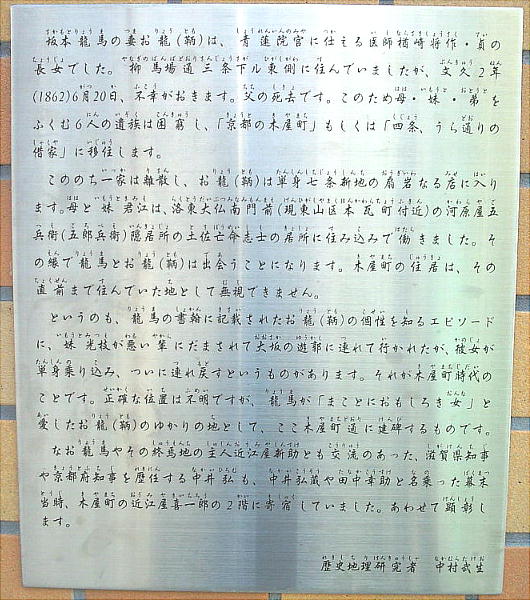

高瀬川畔・二条から四条の木屋町界隈は、幕末の旧跡が目白押しだが、そのすべてが石柱のみである。「寓居跡」「遭難の地」 等々の石碑がポツンと建っているだけだ。どうかすると電信柱の陰に隠れて全く見えないところもある。名所・旧跡めぐりを 期待して来た向きにはすこぶる期待はずれの散策コースかもしれない。 しかし、歴史は想像の学問だと言うことを思い出して欲しい。イメージはすべて脳内に自ら造り出すものだ。その作業が出来 ない人は歴史などおもしろくもなんともないだろうし、絵や写真を見て別な世界に遊ぶことなど出来はしない。 幕末の木屋町は、二条から四条辺りに長州や土佐をはじめ6つの藩邸が立ち並び、尊攘派志士たちの溜まり場になっていた。 池田屋騒動など、尊攘派と新撰組の戦いや、尊攘派内部の勢力争いなど、テロが横行する場でもあった。血なまぐさい殺戮の 臭いの中で、祇園での芸者遊びに溺れていく若者達もいたことだろう。徳川の終焉、新時代到来の予感を胸に抱いて、切る方 も切られる方も20代30代の若者達であった。そんな時代からまだ150年しか経っていない。

料理旅館「幾松」 ---------------- 「一之船入」の前に、料理旅館「幾松(いくまつ)」がある。かつては長州藩控屋敷であった。幕末にはたびたび新撰組の襲撃 に遭っており、現在でもその跡が残っている。ここは、幕末の志士の一人である桂小五郎(木戸孝允)と芸者・幾松とが住んだ 所でもある。維新に命を賭ける長州の若者・桂小五郎と名妓・幾松の恋。桂小五郎は木戸孝允となってからも、幾松の侠気と 庇護にずいぶんと助けられたようだ。幕末の動乱期に咲いたロマンスは実を結び、幾松は木戸伯爵夫人となってからも多くの エピソードを残している。また、二人が暮らした、明治維新の参謀本部にもなった部屋には、当時のつり天井や抜け穴などが 今も残されている。

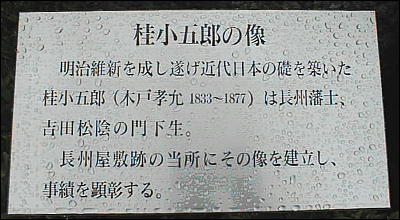

長州藩邸跡 ---------- 高瀬川を挟んで、料理旅館「幾松」とは反対側に京都ホテルが立っている。ここに桂小五郎像が立っていて、ここが長州藩 跡であったという名残を僅かにとどめている。幕末の京都では、どこの藩にもまして長州の藩士が一番もてたと言う記録が あるそうだ。金払いがよかったのだろうか。1864年、蛤御門の変(禁門の変)で会津・薩摩を中心とする朝廷・幕府側に破 れた長州藩は、自らこの邸内に火を放ち京都を脱出、邸内の放火はたちまち市中に延焼し、数日間にわたって燃え続けたと 言う。(京都ホテル説明書)

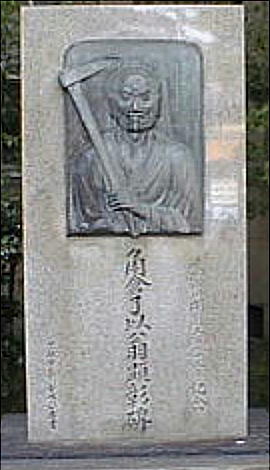

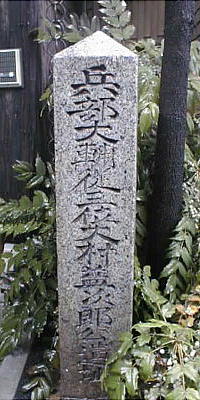

佐久間象山(さくましょうざん)遭難碑(右)・大村益次郎(おおむらますじろう)遭難碑(左)。

高瀬川に木々の葉が覆い被さる季節には、うっかりすると見過ごしてしまう。

佐久間象山(さくましょうざん)遭難碑 ------------------------------------ 佐久間象山(1811〜64)は、信濃国松代藩(長野県)下士であり、幕末期の思想家。兵学者でもあった。家督を継いだ後、天保 4(1833)年、江戸に出て佐藤一斎に学び、梁川星巌と親交を結んだ。 天保13年(1842)藩主真田幸貫が海防掛老中になると、 顧問として海外事情の研究を命ぜられ、海防問題に取り組む。伊豆韮山代官江川坦庵(太郎左衛門)に入門し西洋兵学を学び、 また藩主に「海防八策」を提出した。 嘉永3年(1850)、深川藩邸で砲学の教授を始め、勝海舟、吉田松陰、橋本左内、河井継之助ら、多くの有能な人材を門下に集め た。嘉永6年(1853)、ペリー来航に際し「急務十条」を老中阿部正弘に提出、翌安政元年(1854)、下田開港に反対し横浜開港を 主張した。同年4月、門人吉田松陰のアメリカ密航失敗事件に連座して捕らえられ閉居を命ぜられる。44歳から52歳まで 8年間を松代ですごす。やがて赦免され、幕府の軍備計画で活躍したが、元治元年(1864)幕命によって上洛、公武合体論 と開国論を主張。その進歩的言動のため尊攘派に暗殺された。 佐久間象山は、元治元年(1864)7月11日、自ら書いた開港の勅許草案を持って山階宮邸を訪問していた。夕刻、馬丁の 半平が轡をとる馬に乗って、木屋町近くの三条小橋に差し掛かった。そこへ二人の男が襲いかかったのである。一人は因州 藩士・前田伊左衛門、もう一人は壱岐藩士・松浦虎太郎である。走り出した馬の前に肥後藩士・河上彦斎が立ちふさがり象 山は落馬した。そこへ河上が腹部を片手切りで横真一文字に切り裂いた。象山も刀を抜いたが、次ぎの瞬間には頭を切り割 られて絶命した。享年54歳。 大村益次郎(おおむらますじろう)遭難碑 -------------------------------------- 大村益次郎(1824〜1869)は、周防国吉敷郡鋳銭司村(山口市鋳銭司)に生まれた長州藩士であり、幕末期の兵学者である。 旧名を村田蔵六といい、藩の討幕軍制改革の中心となって活躍した。 村田家は代々医業を営んでおり、天保13年防府宮市の梅田幽斎に医学と蘭学を学び、翌年豊後の広瀬淡窓の門に入り、弘 化3年大坂の緒方洪庵に学び塾頭にまで進んだ。嘉永3年帰郷して四辻で医業を開いたが、同6年伊予宇和島藩に招かれて 蘭学・兵学を教授し、安政3年江戸に出て「鳩居堂」を開塾。また幕府の蕃書調所教授方手伝となり、翌年講武所教授に任 ぜられた。万延元年萩藩に抱えられ、藩の蘭学に貢献し、文久2年帰国し、西洋学兵学教授となって山口普門寺塾で兵学を 教えた。ついで藩の兵制を改革し、元治元年下関外艦和議の応接掛を勤め、慶応元年軍務掛となり、同2年の幕長戦に石川 口の総参謀として連勝ののち、山口明倫館兵学寮に帰り、兵学の教授に当った。明治元年二月、太政官から軍防事務局判事 加勢を命ぜられて軍政改革に尽力、親兵を編成し、東北平定のため江戸へ進軍、5月江戸府判事を兼任した。ついで上野の 彰義隊を討伐、さらに奥羽・北越の平定に尽し、10月軍務官副知事となり、明治2年箱館を鎮定した。同7月兵部省新置 の時兵部大輔に任ぜられ、兵制の大改革を企て、東京を発して大坂・兵庫を巡回し、9月京都の三条木屋町の旅宿で暴徒に 襲われ重傷を負う。10月大坂鈴木町の病院に入院したが、療養中に死亡した。享年46歳。 益次郎を襲ったのは同じ長州出身の仲代直人、団伸次郎らであった。仲代も団も、萩で水戸学を教えていた大楽源太郎(だ いらくげんたろう)の弟子で、凶行は師の大楽にそそのかされてと言うことになっているが、はっきりした真相は不明であ る。大楽はかねてから進歩的な益次郎に不満を持っていたと言われるが、後に、佐久間象山を暗殺した肥後の河上彦斎らと 攘夷党を結成して蜂起し弟とともに殺された。益次郎は京都から大阪に運ばれ、オランダ医師ボールドウィンの治療を受け、 シーボルトの娘いねも看病に当たった。大腿部から下を切断し一時は回復に向かったが、結局助からなかった。凶行に及ん だ仲代らは捕らえられ、その年の暮、処刑された。 大村益次郎は、その学び教授した近代兵学の故に、第二次大戦まで「軍神」として崇め奉られていた。今も東京九段の靖国 神社にはその全身像が本殿前の玉砂利道に立っている。

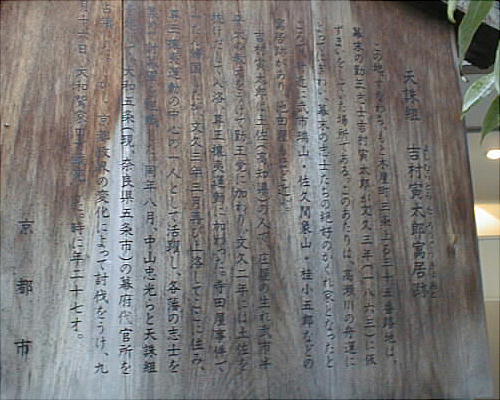

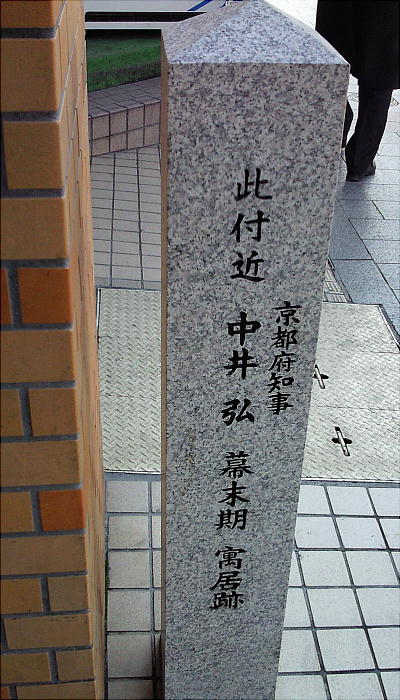

武市瑞山(たけちずいざん)寓居跡 --------------------------------- 武市瑞山は、土佐国長岡郡吹井村(高知市)に出生。土佐郷士から藩士となる。幕末の剣客、尊王家。通称半平太(はんぺいた) として知られる土佐藩士で、坂本龍馬らとともに攘夷・倒幕に奔走。文久3年尊攘派弾圧のため捕らえられ、慶応元年切 腹した。 幼少のころから文武に励み、国学、書画を嗜んだ。安政元年(1854)、叔父島村寿之助と槍剣道場を開き、藩内東部に剣道出張 指南に赴いた。同3年(1856)江戸に出て桃井春蔵に入門し、翌年塾頭となった。帰郷後、道場の経営に尽力。同5年剣道奨励 の功により藩から終身二人扶持を給付された。安政の大獄(1859)、桜田門外の変(1860)など情勢の変化に伴い、尊攘運動が激 化する中、万延元年(1860)秋、藩から剣術修行の許可を得て門弟2名を従え北九州の諸藩を巡歴した。ついで文久元年(1861) 文武修業のため再び江戸に出て、住谷寅之助、岩間金平、樺山三円、桂小五郎(木戸孝允)、久坂玄瑞ら水戸、薩摩、長州藩の尊攘 派志士と交流し、帰国した。同年8月には土佐で下級武士、郷士、村役人層を中心とする土佐勤王党を結成し、その首領となっ た。盟約に応ずるもの200余人に及び、藩体制に大きな影響を与えた。瑞山は年末に留守居組に列せられて上士格に進み、文 久3(1863)年正月京都留守居役となった。公武合体派の吉田東洋と対立し、暗殺した。これにより藩論を尊王攘夷に導いたが、 この頃藩主山内容堂は、東洋暗殺を後悔し勤王党弾圧が始まった。京都の8月18日の政変によって尊攘運動は後退し、勤 王党の弾圧が強化された。瑞山は志士たちが相次いで脱藩する中にあって動かず、9月投獄され、在獄1年半余、ついに切腹 を命ぜられて死去した。享年37歳。 吉村寅太郎寓居之址 ------------------ 吉村寅太郎(1837〜63)は、幕末の志士で天誅組幹部。土佐国高岡郡の庄屋の子として生まれる。武市瑞山の土佐勤王党にも 加わり、武市瑞山の命により長州藩萩に久坂玄瑞を訪ね、大いに感化された。平野国臣を知り、さらに尊攘倒幕思想の影響 を受けた。脱藩して京都へ行き、諸藩の志士と交わり国事に奔走。尊攘派公卿の中山忠光を擁して天誅組を結成した。文久 3年(1863)8月、大和御幸を受けて倒幕の兵を大和であげることを計画。京都をでて大和にむかったが「8月18日の政 変」が起こり大和行幸は延期となる。しかし計画は後戻り出来ず挙兵する。吉村寅太郎総裁はじめ天誅組志士30人は、五 條代官所を襲い五條新政府を号し、倒幕の旗を揚げた。 十津川郷士の助けを得て高取城へ進攻するが撃退され敗走。京都へ落ちる途中包囲されたため、鷲家口で自刃して果てた。 享年27歳。天誅組は内部対立や十津川郷士の離反などを経て翌年9月、東吉野村で壊滅した。

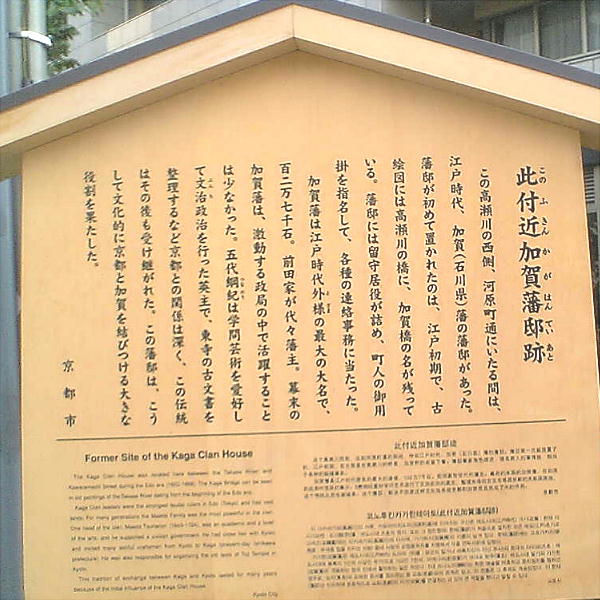

加賀藩屋敷跡 ------------- 幕末の加賀藩は旧弊な大藩意識にしばられて開明的な動きができなかった。まず第一に藩主・前田斉泰(なりやす)の夫人 が将軍・家斉の娘だったため、いつまでも慎重にかまえすぎた。 元治元年(1864)藩主の代理として、あとつぎの慶寧(よしやす)が上洛した。倒幕に加わるチャンスだった。若い世子の 周囲には不和富太郎、小川幸三、千秋順之助、大野仲三郎などという血気にはやる藩内の少数倒幕派がつきそい、長州藩と ひそかに連絡して天皇をむかえる手はずをととのえた。慶寧は禁門の変が起こると中立の立場をとって軍を出さず、長州が 敗れると京都からさっさと引き上げた。 これに対して藩主である斉泰は幕府の顔色をうかがって慶寧を謹慎させて家老・松平康正は近江の梅津で切腹した。他にも 尊攘派志士が四十名以上も死刑、流刑などに処された。きびしく自粛しすぎたのである。【泉秀樹著:日本暗殺総覧】

銀座のヤナギ(上)

高瀬川は木屋町通の西を流れているが、木屋町という名は、ここに材木業者が多かったことに由来している。ここから高瀬 川を南へ行くと、京都では有名な、安藤忠雄設計の「TIME'SI 2ビル」(上左)がある。喫茶店やブティックが入居したコ ンクリートむき出しの雑居ビルで、高瀬川沿いに面しているカフェは若者達でいつも満員だ。 このビルの向かいに、瑞泉寺(ずいせんじ)がある。鴨の河原で処刑された「豊臣秀次」の一族を弔うため、高瀬川掘削中 の角倉了以が、その遺骨が埋まっていた場所の裏手に建てた寺である。秀次自身は高野山で切腹させられたが、妻子、侍従 達はこの寺の裏手の、鴨の河原で惨殺された。

彦根藩邸跡 ---------- 石高35万石。彦根藩は初代藩主井伊直政から最後の藩主井伊直憲まで14代にわたり井伊家が藩政を司どってきた。井伊 直政は家康の四天王の一人で、直政が関ヶ原の戦いで死んだ後、長男の直勝が大坂の陣に参戦できなかった為、次男の直孝 の系統がこの藩を継ぎ、直勝の系統は上野安中藩に移った。彦根藩は譜代大名の筆頭とされており、また京都守護の密命を 帯びていたともいわれる。歴代藩主中で著名なのは何と言っても第12代藩主井伊直弼(いいなおすけ)である。安政5年 日米修好通商条約締結を断行、その責を負い老中職を辞すが、安政7年(1860)3月3日早朝、江戸城桜田門外で水戸藩士他 に襲撃され命を落とす。 鳥羽伏見では慣例で彦根藩が幕軍の先鋒となるが真っ先に遁走し、あとには「井伊の赤備え」の甲冑が累々と遺棄してあっ たという有名なエピソードが残る。甲冑を脱ぎ捨てて潰走した子孫達を見て、井伊直政はあの世で家康に何と言って詫びた であろうか。

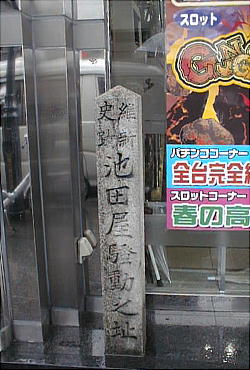

池田屋騒動之址 -------------- 元治元年(1864)6月、池田屋で起こった新撰組の尊攘派志士襲撃事件の跡。池田屋騒動が禁門の変(蛤御門の変)につながっ ていく。池田屋騒動の発端となったのが、河原通り四条上ルで道具屋を営んでいた桝屋の主人湯浅喜右衛門こと尊攘の志士 ・古高俊太郎であった。元治元年6月、不穏を察した新撰組は、かねてから内偵していた古高俊太郎を捕らえ拷問する。 足の裏に5寸釘を打ち、足の甲を貫いた釘にロウソクを立て火をともして逆さづりにして責め立てた。拷問に絶えきれず古 高は、文久年(1863)「8月18日の政変」で京都を追われた、長州、土佐、肥後などの尊攘派が密かに京都に入っており、 御所と中川宮に放火して所司代、反長州系大名を襲って天皇を長州へ拉致する計画があり、その相談が池田屋で行われる事 を白状した。 この計画に驚いた近藤勇は、池田屋惣兵衛方(三条通河原町東入ル北側)に集まっていた、宮部鼎蔵(ていぞう:肥後)、 吉田稔麿(としまろ:長州)、野老山五吉郎(のろやまごきちろう:土佐)らを急襲して9名を斬殺し、23名を生け捕り にした。新撰組では沖田総司が、刀の先端が折れるほど大活躍し、宮部鼎蔵らの返り血で衣服が染まったと言う。(永倉新 八翁遺談)この後沖田総司は、持病の肺病が悪化し、寝たり起きたりという生活をするようになる。現在の池田屋跡は、何 の因果かパチンコ屋である。中で大勢が切った張ったを繰り返している。 なお、間一髪、池田屋を逃れた桂小五郎を助けたのは芸者の幾松であったという。幾松は後に桂小五郎の妻・松子となる。

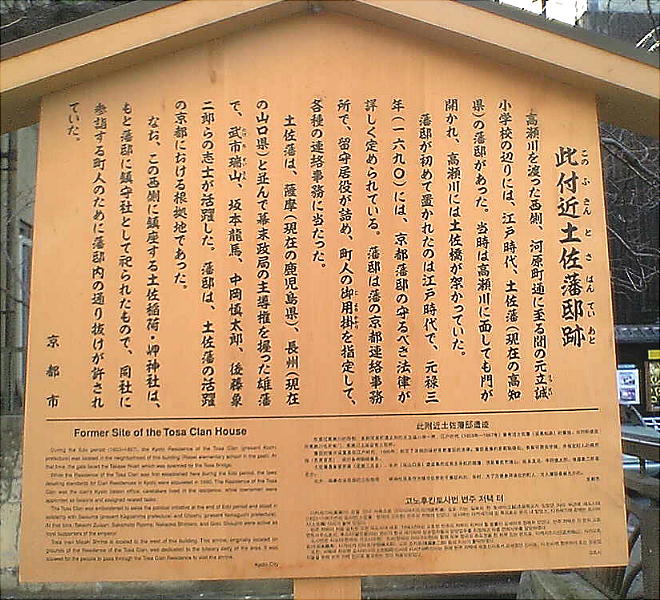

土佐藩邸跡 ---------- 石高24万石。幕末期、山内容堂(ようどう)が藩主となり、吉田東洋を起用して藩政改革を行った。公武合体路線を貫い たが、藩内では武市半平太を首領とする土佐勤王党が勢力を増し、公武合体派と抗争を続けた。勤王派による吉田東洋の暗 殺、武市半平太以下勤王党員の投獄、勤王派の脱藩・半平太(瑞山)の切腹など、血なまぐさい争いが続いたが、脱藩した 坂本竜馬は旧怨にこだわらず後藤象二郎と結び、容堂をして大政奉還建白書を幕府に提出させ、戊辰戦争にも参戦して維新 後の地位を不動のものにした。 高瀬川沿いには藩邸の跡がいくつかある。勿論例によって今は石碑が一本残るのみだが、土佐、加賀、彦根の各藩邸跡が石 碑一本だけなのに対して、長州藩跡には一応説明書きがある。土佐藩邸は、土佐出身の坂本龍馬が暗殺された近江屋とは目 と鼻の先である。

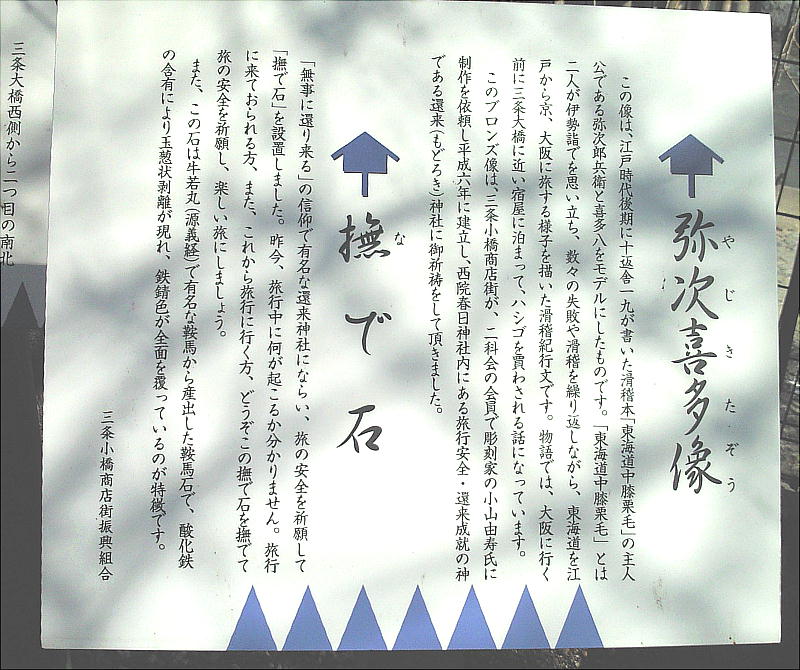

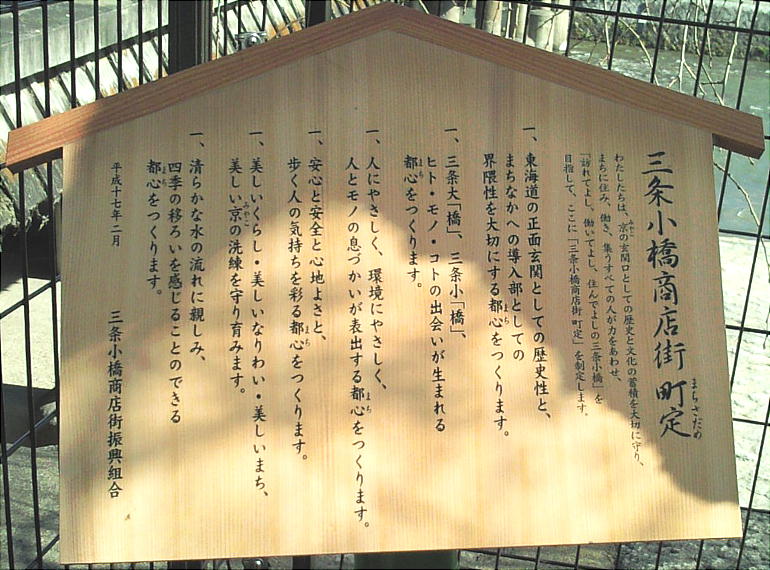

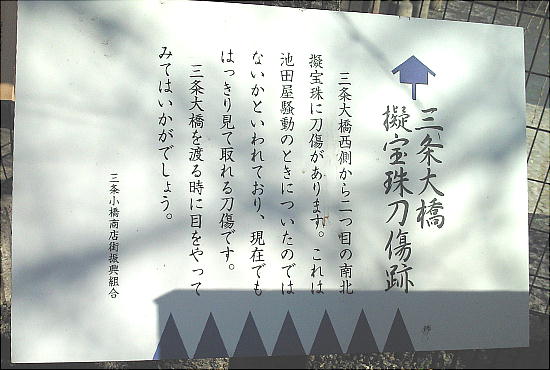

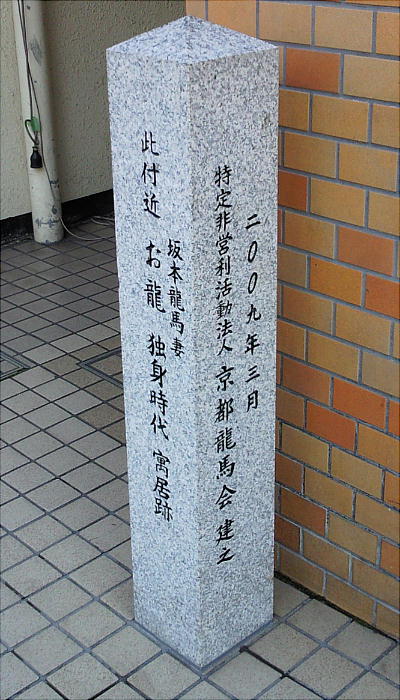

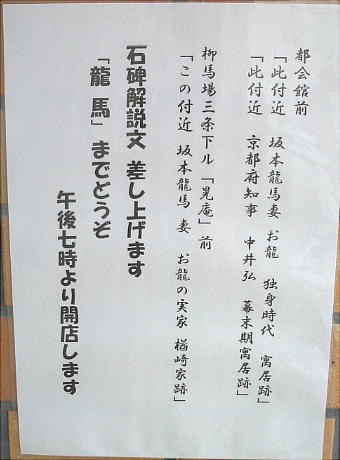

三条大橋たもと

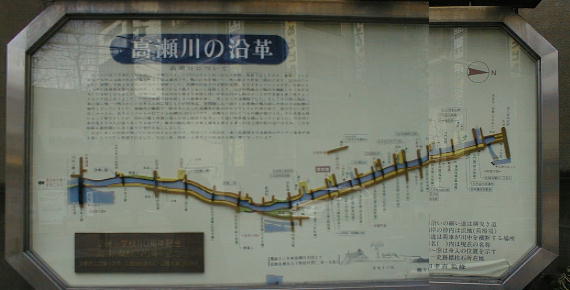

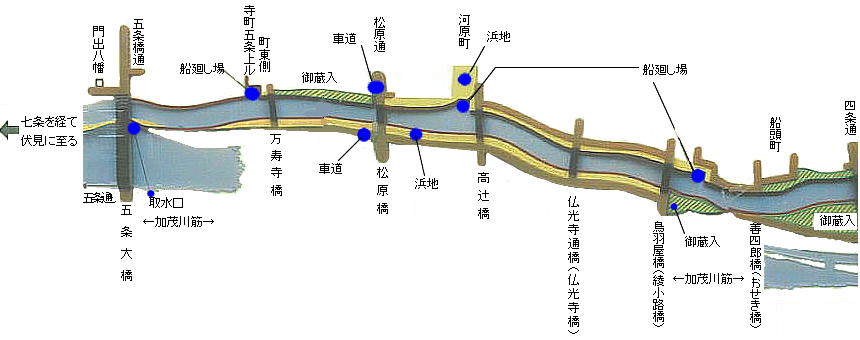

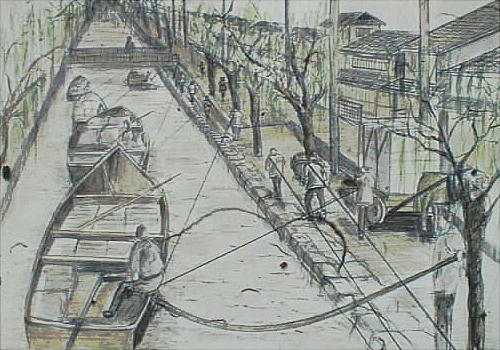

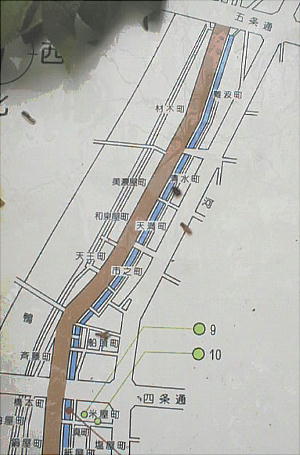

角倉了以碑 ---------- 木屋町通蛸薬師に、旧京都市立「立誠」小学校がある。この学校の正面玄関右に、角倉了以の顕彰碑が建てられている。 同地域の高瀬川保存会によって高瀬川開創350年を記念して建立された。高瀬船の船板を模したモニュメントの上に角倉 了以の像が乗っている。 掘削当初の高瀬川の長さは、京都伏見間約10kmであったが、五条から南は昔の農耕用水路を拡張利用したのでだいぶ曲 がりくねった水路となり、ほぼ中間で鴨川を横断していた。当初は川幅も約8mで水量も多く、深さも30cm以上あった が今は川幅は半分程度になっている。また、鴨川から伏見へ至る東の高瀬川は、もう存在しない。

川岸は、炭屋や材木屋とその倉庫が多く、残りは大名諸藩邸だった。船着き場である「舟入(ふないり)」が二条から四条 までの間に九つ設けられ、荷物の積み卸しや舟の方向転換の場所となっていた。高瀬舟は、浅い川でも航行できるように、 底を平たくした舟で、幅2m、長さ13m位で15石積(2.25トン)であった。高瀬川にはいくつもの橋が架けられ、 その名前も変遷したが、往事には今よりもっと高いところに掛けられ、階段や坂を上って渡る様になっていた。明治28年、 沿岸の二条と五条の間を日本最初のチンチン電車が通る事になり川岸も整備され、現在のような、三条・四条・五条を除く 橋は、みな低い橋になった。

現在の高瀬川。上と下をつなげて、二条から五条までとなる。

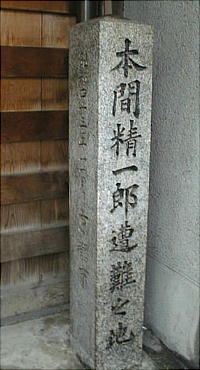

本間精一郎遭難之地 ------------------ 木屋町通りを三条から四条通りへ歩いていくと、左手に「本間精一郎遭難の地」という石碑がある。本間精一郎(1834〜62) は、越後寺泊の郷士で、20歳の時青雲の志を抱いて郷里をあとにする。土佐や長州へ出向き、過激な攘夷討幕論を説いた ようである。安政5年(1858)までは江戸におり、幕府の勘定奉行・川路聖謨(としあきら)に仕えた。しかしやがてそこ から転じて、勤王の志士として京都に潜伏し、いつしか尊攘派浪士の志士たちと交流するが、エキセントリックで軽率な性 格の故に、次第に仲間達からも疎まれるようになる。本間精一郎の主張は王政復古であり倒幕であった。開国には反対であ くまでも攘夷すべしと主張し、さらに公武合体にも不満の意を表明する。幕府と朝廷、薩摩、長州、土佐の三藩の勢力争い の渦中にあって、一介の浪士である本間は、それぞれの立場を優先する側からは疎まれていくのである。そして、それを感 じた本間は、その後酒びたりとなって、発言もますます過激になり、土佐藩士武市半平太の指図で、岡田以蔵、田中新兵衛 等の兇刃に斃れた。暗殺時も泥酔していて、首を切られ胴体は高瀬川に投げ込まれた。 時に文久2年(1862)8月、本間精一郎29歳であった。

古高俊太郎邸宅跡 ---------------- 新撰組が池田屋の尊攘派志士達を襲撃した事件の原因となった、古高俊太郎の邸宅跡である。四条通りから1,2本北に入 った通りの、高瀬川から10m程の所にひっそりとある。

木屋町通 -------- 木屋町通は、高瀬川開削と同時につくられた通りではなく、当初は、川の岸に人間一人が通れるほどの小道がつけられてい たにすぎない。しかし、明治28年(1895)京都最初の電機鉄道がこの木屋町通を走る事になり、たち並んでいた倉庫など を取りこわして道路を拡張し、また明治43年(1910)には高瀬川を1mほど埋立てて木屋町を西側にも拡張したので、今 日の規模となった。木屋町というよび方は、高瀬舟の運搬する物資が、材木や木材、米や塩といったものが殆どで、とりわ け薪炭や材木が中心であり、沿岸にはそれらの倉庫や店舗が軒をならべたので、その町並の光景から木屋町とよばれるよう になった。

幕末の旧跡をこうやって眺めてくると、その領域の極めて狭いのに驚かされる。暗殺された場所と、寝泊まり、飲み食いし ていた場所は目と鼻の先である。勤王の志士と新撰組が、通り一つ隔てて同じ瞬間に歩いていたりしたのだろうか。なんと 言う狭い空間でいがみ合っていたのだろうと思うと、何ともしれないやりきれなさで一杯になってくる。新撰組も、勤王の 志士も、日本を良くしたいという思いは一緒だったはずである。一方は新しい世の中にしなければと思い、もう一方は現体 制の中で改善していこうとする。 歩み寄りの突破口が見つからなかった果てに、待っていたのが暗殺というテロリズムだけだったというのは、いかに激動の 時代だったとはいえ、やはり悲しい。

五条大橋(上右、下左)。大橋の側、

五条通りには牛若丸と弁慶の京人形像がたっているが、写真は雨でうまく見えない。

五条から南は少し川堤が高くなっているが、ほどなく又低くなる。

高瀬川・木屋町界隈の散策は、四条あたりを除けば人通りがそれほど多くなく、全体的に落ち着いたたたずまいを見せてい る。雨でも降ればゆっくりと風情を楽しんでいる人の数は僅かである。また、値千金の春の宵、暮れなずむ秋の夕暮れに、 色鮮やかに瞬くネオンの町並みも旅情をかき立てられて味わい深いものがある。古(いにしへ)の動乱期に咲いたロマン、 洪水の鴨川と、高瀬川を掘削中の角倉了以達の姿、出雲の阿国が芝居する賀茂の河原、高瀬舟の川下りの様子、新撰組の池 田屋討ち入りなど、イメージは膨れあがり、夥しい情念に包まれて、私は今どこを歩いているのかさえも忘れそうだ。

−源流地点へ戻る−

−五条から下流へ−

−歴史倶楽部トップへ−