Music: Night in chengineer

Music: Night in chengineer2003.12.18 雨 佐賀県唐津市

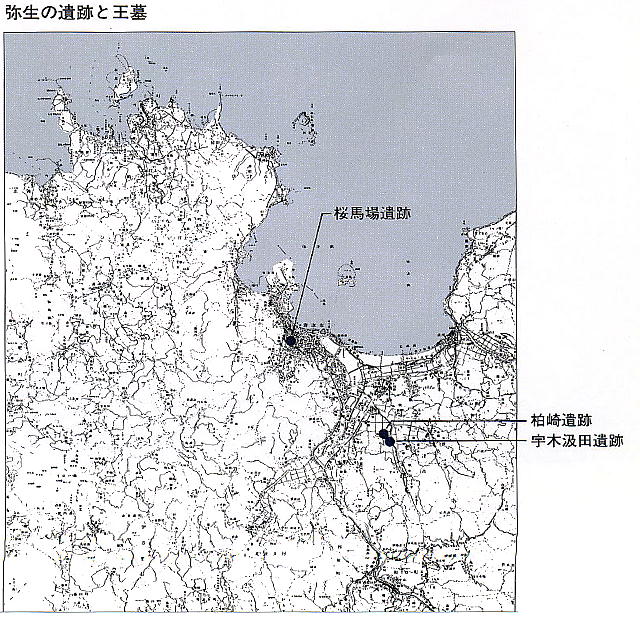

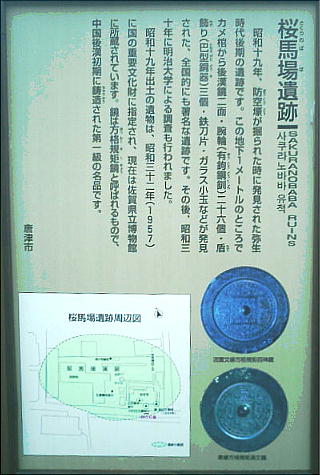

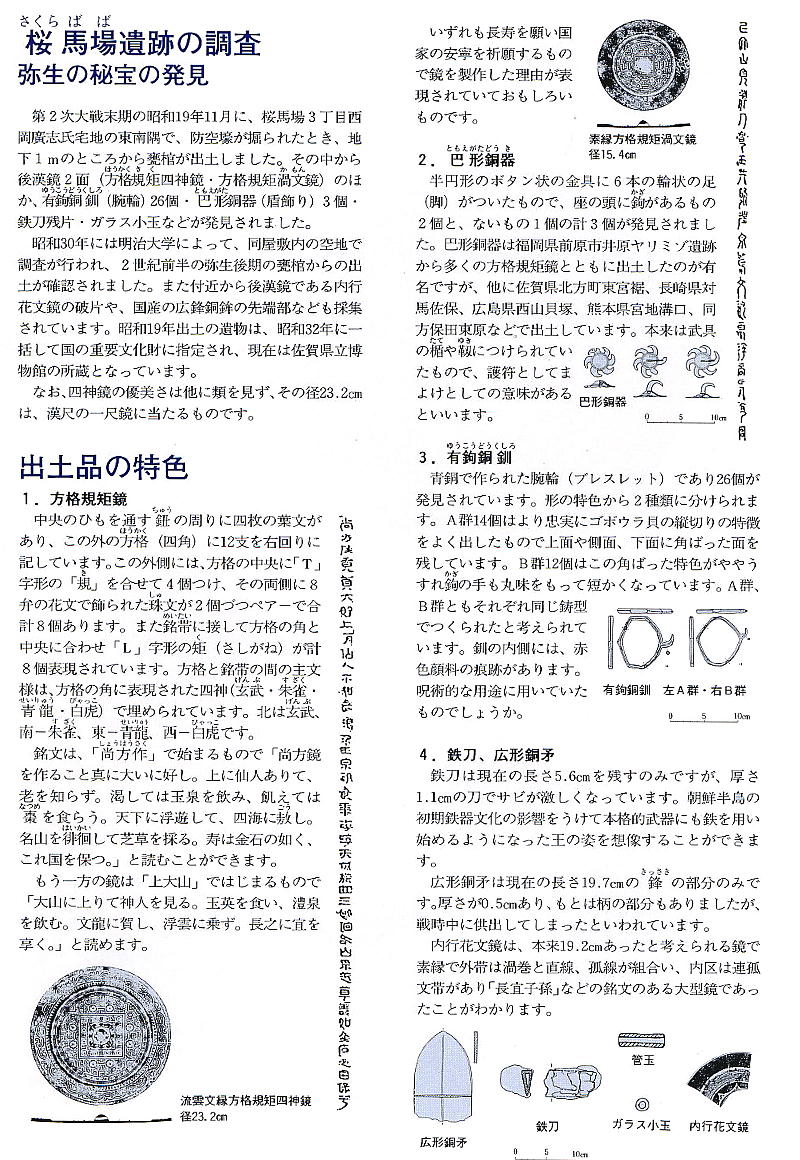

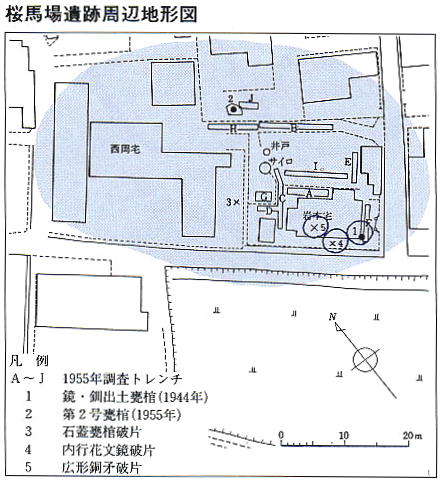

【唐津市・桜馬場遺跡 】 唐津市桜馬場遺跡は、弥生時代中期からAD1世紀あたりの後期の甕棺墓地である。松浦川左岸砂丘上に当たり、戦中防空 壕構築中に桜馬場3丁目の宅地から甕棺が出土し、棺内から副葬品として、後漢鏡2面、銅釧26個、巴形銅器3個、鉄刀 片1個、ガラス小玉1個が発見された。昭和30年に発掘調査が行われ、これらの副葬品を納めていた甕棺が後期初頭のも のと位置づけられた。銅鏡2面は、「流雲文縁方格規矩四神鏡」と「素縁方格規矩渦文鏡」でいずれも王莽の新代から後漢 初期の鏡である。有鈎銅釧は南海産のゴホウラ製貝釧をモデルとしたもので、巴形銅器は小型で、有鈎と無鈎のものがある。 これらは一括して国の重要文化財に指定され(昭和32年2月19日指定)、佐賀市城内の佐賀県立博物館にある。その豊 富な副葬品から、宇木汲田遺跡、柏崎遺跡、桜馬場遺跡と続く、3代にわたる弥生後期の「末廬国」王墓とされている。

遺跡は今や住宅と駐車場の下になっている。案内してくれた運ちゃんは、「いつも通ってるけど、ここにそんなもんがあっ たんですか。へぇーつ。」と感心していた。

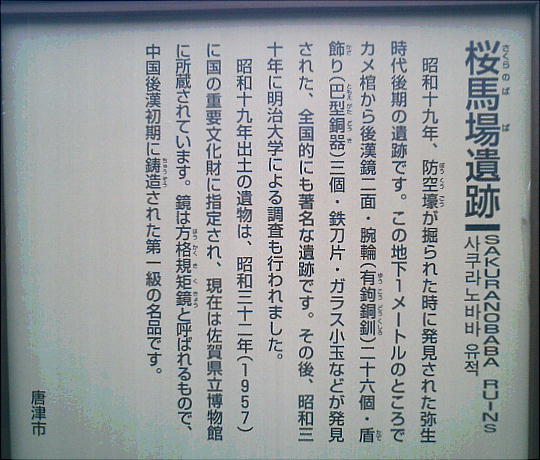

桜馬場遺跡出土の素縁方格規矩渦巻文鏡(ほうかくきくししんきょう)。弥生中期。

桜馬場遺跡出土の巴形銅器(ともえがたどうき)。盾などにはめ込んでいたようである。3個発見された。

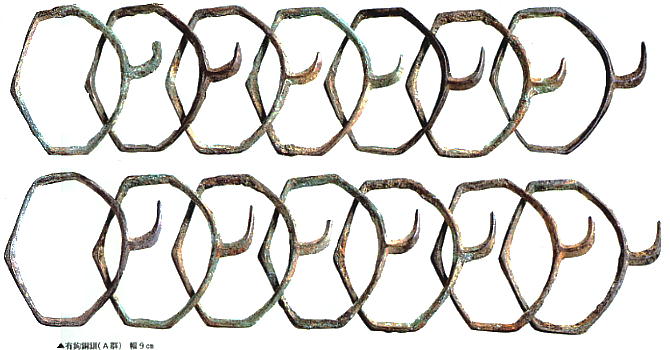

<桜馬場遺跡出土の有鈎銅釧(ゆうくどうくしろ:ブレスレット)> 26個を出土している。これと飯塚市「立岩遺跡」34号甕棺墓とを対比すると、弥生時代中期後半から後期前半における 副葬品の推移が読みとれる。即ち、「立岩」では鉄戈(か)の他、前漢鏡の内行花文「日光」鏡一面とゴホウラ製貝釧14 個が出土し、「桜馬場」では鏡が方格規矩鏡の後漢鏡に、釧は青銅製に変わっている。福岡県朝倉郡夜須町では東小田「中 原前遺跡」の銅戈鋳型や朝日「宮ノ上遺跡」の有釣銅釧鋳型出土地にみるように、弥生時代後期前半代までの拠点的集落は、 平野部の低位丘陵上に立地している。しかし、中頃以降後半代になると同町「曽根田宮ノ前遺跡」の環濠集落や、その至近 距離にある三牟田「下町遺跡」の土壙墓出土の後漢鏡にみるように平野部でも比較的高所の急峻な段丘上に拠点的集落が移 動していることがわかる。この時期、北部九州では甕棺墓葬が糸島地方を除いて姿を消し、前代まで続いた「王墓」も途絶 えてしまう。これらは、「魂志倭人伝」にいう「倭国大乱」の社会的状況と関わりがあるのかもしれない。 (この項、朝倉郡夜須町町史による。)

王墓、63年ぶりに再発見 「魏志倭人伝」記述の末盧国 asahi.com 2007年11月21日22時36分 中国の史書「魏志倭人伝」で邪馬台国に通じるクニの一つとして記述されている末盧国(まつろこく)の王墓とみられる佐賀県 唐津市の桜馬場遺跡が再発見された。戦時中にいったん発見された後、場所が分からなくなっていたが、このたび大量の副葬品が 見つかり、63年ぶりに同遺跡と確認された。唐津市教委が21日午後、発表した。魏志倭人伝に登場するクニの王墓が特定され たのは、福岡県前原市の伊都国の三雲南小路(みくもみなみしょうじ)遺跡と平原(ひらばる)遺跡に次いで3例目。未解明な点 の多い弥生時代のクニのあり方を探るうえで、貴重な再発見となりそうだ。今回の調査で発掘された内行花文鏡=佐賀県唐津市で

1944年に桜馬場遺跡から出土した流雲文縁方格規矩四神鏡。今回の調査で、欠けた部分も見つかった=佐賀県立博物館提供

発掘調査が進む桜馬場遺跡=佐賀県唐津市桜馬場で ============================================================================================================= 末盧国の王墓 再発見 戦時中に出土 63年ぶり特定 伊都に次ぎ3例目 唐津・桜馬場遺跡 佐賀県唐津市教委は21日、中国の史書「魏志倭人伝」に登場するクニの1つ「末盧(まつろ)国」の王墓としていったんは発 見されながら、その後、所在地不明となっていた桜馬場遺跡が63年ぶりに同市桜馬場で確認されたと発表した。遺跡からは、最 高権力者が所有したとみられる大量の副葬品や甕棺(かめかん)の破片が見つかり、同市教委は末盧国の王墓と断定した。学術調 査によって、弥生時代のクニの王墓が特定されるのは国内3例目。 同遺跡は戦時中の1944(昭和19)年、地元住民が防空壕(ごう)を掘る際に見つけ、後に国の重要文化財に指定される鏡 や腕輪などが出土。埋め戻されて場所が不明になったが、今年、市が宅地調査で再び発見した。 発掘調査で出土したのは、弥生時代後期(1世紀後半‐2世紀前半)の副葬品。最高権力者が所有したとみられる「素環頭大刀 (そかんとうたち)」の一部やヒスイの勾玉(まがたま)、首輪に使われたとみられる2000個以上の青いガラス玉など。44 年に発見された中国・後漢の「方格規矩鏡(ほうかくきくきょう)」(国重文)や装飾品「巴形銅器(ともえがたどうき)」(同)、 「内行花文鏡(ないこうかもんきょう)」と合致する破片も含まれている。 魏志倭人伝に記述されたクニは三十数カ国で、位置がほぼ特定されているのは「対馬国」(長崎県対馬市)や「奴国(なこく)」 (福岡県春日市)など5カ所のみ。うち学術調査で甕棺や木棺墓が確認され、埋葬位置が特定されているのは、これまで「伊都国 (いとこく)」(同県前原市)の2遺跡だけだった。 ■「末盧国」(まつろこく) 佐賀県唐津地域にあったとみられる弥生時代のクニ。中国の史書「魏志倭人伝」によると、朝鮮半島の南部にあった「狗奴国 (くなこく)」から「邪馬台国(やまたいこく)」へ向かう途中、「対馬国」と「一支(壱岐)国」を渡り、九州に上陸して最初 に到着したクニとされ、当時の様子については「四千余戸あり。山辺や海岸沿いに居住す。…好んで魚鰒を捕らえ、水の深浅と無 く、皆沈没してこれを取る」と記されている。唐津市内には末盧国の史跡として、桜馬場遺跡のほかにも、中国製のガラス管玉が 出土した宇木汲田(うきくんでん)遺跡や、朝鮮半島に残る銅剣と同類の出土品が見つかった柏崎遺跡などがある。 =2007/11/22付 西日本新聞朝刊= =============================================================================================================== 上記西日本新聞の、「末盧国」(まつろこく)解説文はめちゃくちゃである。 ・「魏志倭人伝」によると、朝鮮半島の南部にあった「狗奴国(くなこく)」 ・「狗奴国(くなこく)」から「邪馬台国(やまたいこく)」へ向かう途中、 こんな記事は一体どこから仕入れてくる情報なのか? 「魏志倭人伝」には「狗奴国は邪馬台国の南」とはっきり書いてあるし、 朝鮮半島の南部に狗奴国があったのなら邪馬台国はその北側にあって、邪馬台国も朝鮮半島にあった事になる。記事を書いた記者 が知らないだけなのか、「狗邪韓国」あたりと間違ったのか、或いは自己主張を入れたものなのか、それとも大いなる冗談のつも りなのか、全く理解に苦しむ。 そもそも西日本新聞は、九州・福岡の新聞でありながら「邪馬台国近畿説」を唱える学芸部員が居るおかしな新聞社である。もち ろんいてもいいのだが、証明されてもいない事柄を堂々と主筆記事にして主張したりするのはどうかと思う。こんな新聞は読むべ きではない。

邪馬台国大研究ホームページ / 遺跡めぐり / 末羅国

邪馬台国大研究ホームページ / 遺跡めぐり / 末羅国