Music: Magical mystery tour

Music: Magical mystery tour

歴史倶楽部第73回例会 2003.6.7-8(土・日)

参加者:

服部、河原、栗本、西本、橋本、錦織、馬野、井上

行程:

6月7日 恭仁京・国分寺跡(加茂町)−

伊賀上野城− 嬉野町歴史資料館 −

松阪市探訪(宝塚古墳・はにわ館) −

鳥羽市相差 パシフィック・ホテル泊

6月8日

鳥羽・九鬼氏史蹟(九鬼城址・常安寺) −

二見浦見物 − 鳥羽竜発見地 −

伊勢神宮参拝 − 斎宮・斎宮博物館 −

一路、大阪へ戻る

我が倶楽部の主席研究員で、機関誌「風の中へ」の編集長である河原さんが東京へ帰ることになった。自動車会社から某携帯 会社へ出向して10年あまり。この度、関西会社の役員から東京会社の役員として東京へ戻ることになったのだ。長い単身赴 任生活から解放されるわけだが、本人はすっかり関西に染まった感じで、「東京には歴史がないからなぁ。」とボヤいている が、それでも奥さんや家族の元へ戻るのだから内心は嬉しいのだと思う。しかし歴史探訪という意味では、確かに近畿圏の方 が題材には事欠かないし、江戸に比べれば遙かに歴史勉強の範囲は広いし、本人もその意味では関西を去りがたいようである。 しかし、仕方がない。 今回はそういう意味で、河原さんを送り出す「送別例会」のようなものになった。しかし、「歴史倶楽部関東支部長」を引き 受けて貰うので、どんどん東京でも活躍して欲しいものである。 伊勢方面は伊勢神宮を中心にして、古代海洋豪族達が活躍したいわば「海の遺跡」が集中する場所である。伊勢神宮も、丹後 地方やその他の場所に「本伊勢神宮」があるように、丹後から来た一族だとか、出雲族の一派だと言われるように、そもそも は古代渡来人の一脈だった可能性が高いし、それがどうして現皇室の守り神へ発展していったのかにも大いに興味をそそられ る。今回訪れる宝塚古墳から出た大型の「船の埴輪」は、この古墳の被葬者が海洋民族だったことを証明しているし、文字の 書かれた土器も、初期の渡来人達がこの地方へ渡ってきた可能性を強く示唆している。関西地方は、大阪湾はもとより、和歌 山、伊勢、出雲、丹後といった幾つかの地方から来た渡来人達が大いにその覇を競った、いわば古代関ヶ原のような場所だっ たかもしれないのだ。その中で最後に頂点に立った大王がやがて天皇と呼ばれるようになったのだろう。今回の旅で、その痕 跡が見つかればいいが。

今回の例会での訪問地のうち、以下の遺跡・旧跡については、「邪馬台国大研究」(遺跡巡り・天皇陵めぐり・博物館めぐ り)の中にすでにレポートがあります。今回の探訪はそれぞれのページに追加しましたのでそちらをご覧頂きたいのですが、 ここへ戻る場合は、ブラウザのボタンで戻ってきてください。 恭仁京跡(山城国国分寺跡) ・・・・・遺跡巡り 嬉野町歴史資料館 ・・・・・博物館めぐり 宝塚古墳 ・・・・・遺跡巡り はにわ館(松阪市文化財センター)・・・・・博物館めぐり 伊勢神宮(内宮・外宮) ・・・・・天皇陵めぐり 斎宮跡 ・・・・・遺跡巡り 斎宮博物館 ・・・・・博物館めぐり

嬉野町の2つの遺跡と、松坂の松坂城、本居宣長館は時間の都合上割愛した。

2003.6.7(土)

【探訪のポイント】 (恭仁京跡) 言わずと知れた「聖武天皇・謎の彷徨」の皮切りとなった都跡。遷都の後、山城の国国分寺となった。4年間日本の首都だっ た所。 大阪と奈良から出発した2台の車はここに集合した。例によって松ちゃんがドタキャンとなって、車3台の予定が2台に。 恭仁京跡(山城国国分寺跡) ・・・・・遺跡巡り (伊賀上野) 伊賀上野城、忍者屋敷、堀部安兵衛の仇討ちで有名な「鍵屋の辻」等々。皆さん一度は行っていると思いますが通り道ですの で。 (嬉野町資料館) 嬉野町中川の片部遺跡は古墳時代前期の遺跡で、ここから出土した土器に4世紀前半とされる日本最古の文字(田)が発見 された。 土器は口径約12cm、高さ約7cmの土師器壺で、口の部分に墨と筆で書かれたと見られる墨書文字があった。この文字は、古 代史そのものの再検討もあり得るほどの大発見だった。考古学の専門学者による検討委員会は、平成8年1月に文字が「田」 である事、4世紀前半という古い時代に日本で作られた土器である事などを発表している。遺跡は行っても分からないとの 事で今回は訪問中止。 嬉野町歴史資料館 ・・・・・博物館めぐり (宝塚古墳・はにわ館) 古墳時代の詳細な船の構造が解るはにわが我が国で初めて出土(冒頭の写真)。実物がはにわ館に展示されている。結構大 きな埴輪である。古代船の構造解析に重要な資料となった。 宝塚古墳 ・・・・・遺跡巡り はにわ館(松阪市文化財センター)・・・・・博物館めぐり

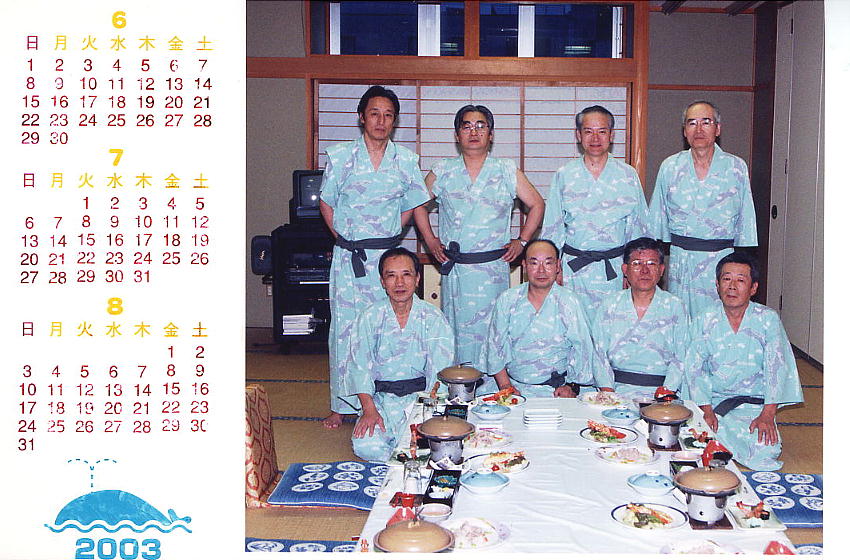

相差のパシフィツクホテルの夕食。前回丹後半島で懲りたので、今回は一番下のレベルの夕食を頼んだ。見た目、ちょっと 少ないかなという気がしたが、これで十分だった。腹一杯になって、これ以上出てきたら多分去年みたいにみんな残した事 だろう。何せ去年の「夕日が浦」での夕食は、食べきれずに残したことが2,3日悔やまれるほどの豪華さだったから。 しかし今夜の膳も結構豪華だ。

上の1億円写真は、下の集合写真からホテル付きのカメラマンが製作したもの。上下セットで1500円だった。いい商売だこと。

2003.6.8(日)

朝目覚めて例によっての早朝散歩。今回橋本さんは釣りに行かず。広くて綺麗な海岸だ。上下の写真は、上から下へと繋がっている。

上の写真の右端の建物が、我々の泊まった「相差パシフィック・ホテル」。この辺りでは大きなホテルだった。部屋も綺麗でまぁまぁ。

下は、鳥羽へ向かう途中の「朝熊山」中腹の展望台から見た相差の町方面。中央に我々が歩いた海岸も見える。

下はその左側。

鳥羽へ行く途中、河原さんが「二見浦」をまだ見たことがないというので、じゃ寄っていこうと言うことになる。私は何十年 か前に来たような気がするのだが、殆ど覚えていなかった。しめ縄を渡した夫婦岩は案外小さくて、河原さんも「あ、こんな に小さいの。写真で見たらもっとデカい岩かと思ってた。」と言っていた。

二見町は、「二度振り返り見て、その姿はこの胸を焦がす」と遙か昔、倭姫命(やまとひめのみこと)がこの地を訪れた時、 あまりの美しさに二度も振り返り見られたので「二見」と呼ばれるようになったという伝説があり、神代の時代から景勝地と して親しまれてきた町内には、時代の面影を刻む神社仏閣など、歴史の足跡が数多く残されています。 (二見浦の蛙) 二見興玉神社の境内には、縁起ものとして「二見蛙」がお祀りされています。このカエルはその昔、禊の浜として知られる二 見浦に現れた白蛇・大蛇を鎮めるために献納されたと言われています。蛇の魂を鎮め、人々の暮らしに安全をもたらすため供 えられたカエルは、今もなお「無事カエル」というようにこの地を守っています。 (蘇民将来子孫家門(そみんしょうらいしそんかもん)) その昔、スサノオノミコトが二見を訪れた時、貧しいながらも一夜の宿の申し出を快く受けいれてくれた蘇民将来にお礼とし て彼の家に茅(ちがや)で輪を編んだものを張りめぐらし、疫病から守ったという伝説が残っています。それからというもの この地では災いを防ぐため「蘇民将来子孫家門」と書いた札の注連縄を1年中飾るようになったと言われています。 <このコーナーは全て、二見町HPより転載しました。>

<天の岩屋>

二見興玉神社の境内にある岩窟で、稲を司ると言われる宇迦御魂大神(うがのみたまのおおかみ)を祀った三宮神社の遺跡と伝わる。

【探訪のポイント(続き)】 (鳥羽竜発見地) 恐竜マニア達が発見した。中生代のジュラ紀後期(約1億5千万年前)に生息していた、アジア最大の草食恐竜(全長22〜26m) で、大型の竜脚類マメンチサウルスの仲間とされる。その化石が発見された場所。 (九鬼氏史蹟) 秀吉の朝鮮出兵に際して、九鬼水軍を率いて肥前名古屋へ赴いた九鬼嘉隆。秀吉は諸将を連れて船に乗り込み「さすがは日本 一の九鬼が作った船じゃ、これより日本丸と改めよ」と激賞した。その後、実子である九鬼守隆と東西に別れての関ヶ原の戦 の後、最期を迎える九鬼嘉隆が残した伝説はあまりにも多い。九鬼(鳥羽)城跡と菩提寺を見学。 (伊勢神宮) 言うまでもなく、日本皇室の守護的神宮。一説には、壬申の乱で伊勢神宮は天武天皇に加勢し、その恩に報いて天武天皇は伊 勢神宮を以後皇室の守護とする。祭神、天照大神。今回は20年に一度という遷宮の、前の宮殿跡も見学。 伊勢神宮(内宮・外宮) ・・・・・天皇陵めぐり (斎宮跡・博物館) 伊勢神宮での祭祀を司るため、都から斎宮(いつきのみや)が派遣された第二都とも言うべき都の跡。天皇の変事(崩御、譲 位等)に従って交代し、その都度約500人の供々を従えて新しい斎宮が赴任した。武家社会の台頭とともに終焉を迎えるが、 約600年続いた制度。斎宮と在原業平との恋を描いた伊勢物語は有名。今回は斎王祭りに出くわした。 斎宮跡 ・・・・・遺跡巡り 斎宮博物館 ・・・・・博物館めぐり

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 伊勢道の歴史を訪ねて

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 伊勢道の歴史を訪ねて