Music: Mr.Moonlight

Music: Mr.Moonlight

2004.March.6 静岡県三島市

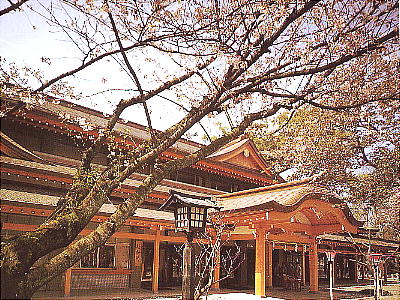

JR三島駅を降りて、富士山からの湧き水という川の流れに沿って街中を歩いていく。三島駅の南東1Km。 道路に面して南向きに鎮座している。10分も歩けば着く。川沿いに、三島文学碑が幾つか建てられていて、 句碑や詩碑・散文碑などが並んでいる。それらを読みながら進む。正岡子規、若山牧水、窪田空穗、太宰治、 穂積忠、井上靖、司馬遼太郎らが三島を愛でた句や詩が黒い御影石の表面に白い文字で書かれていた、みん な新しい文学碑だった。

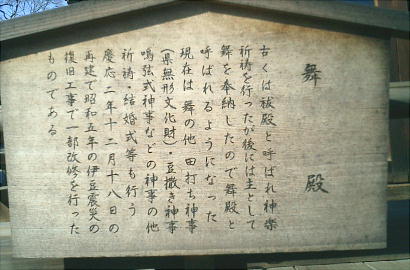

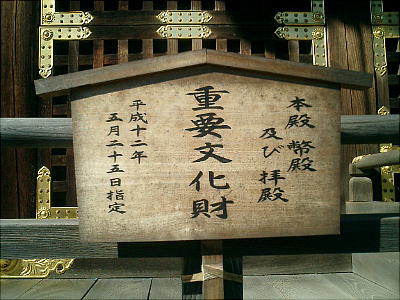

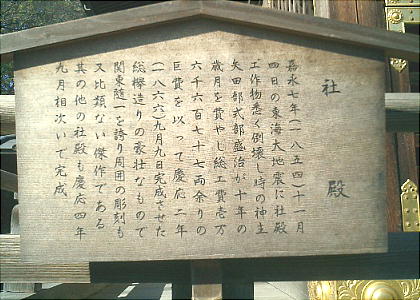

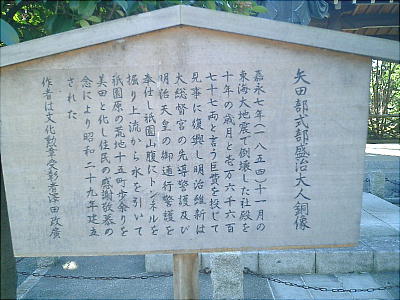

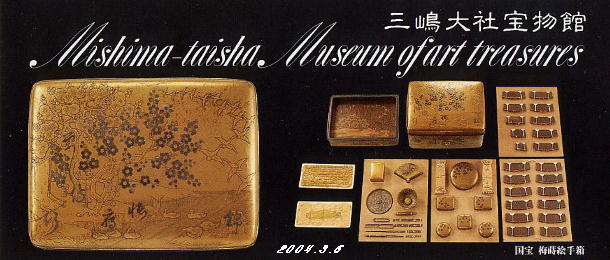

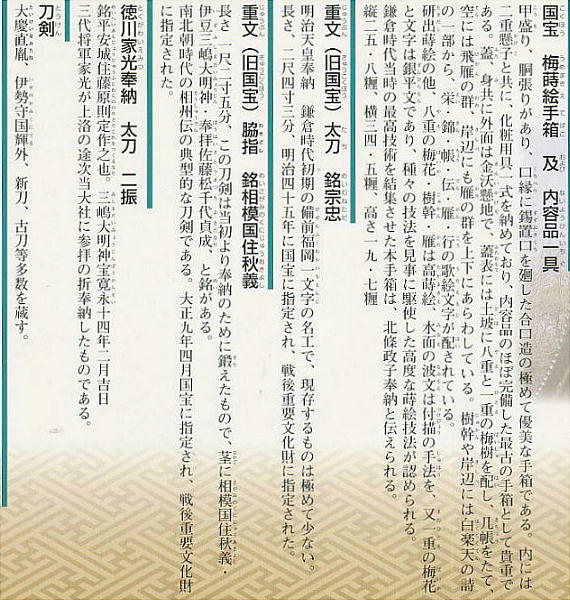

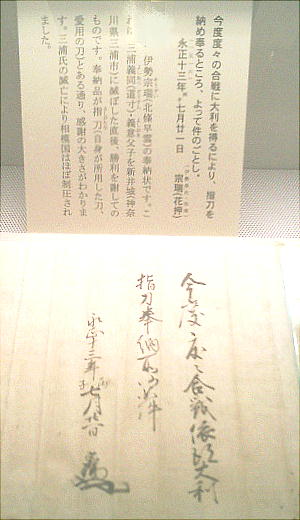

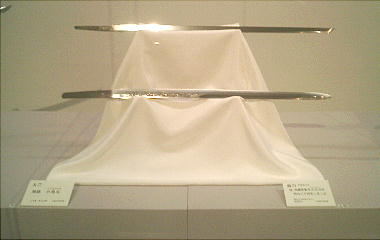

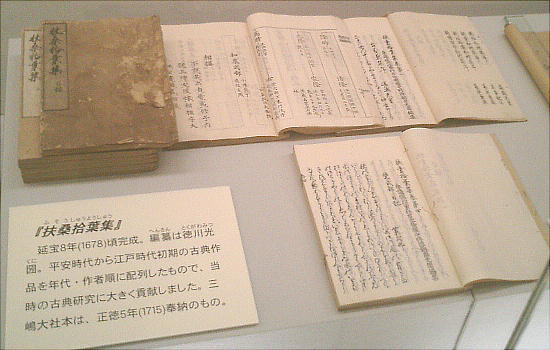

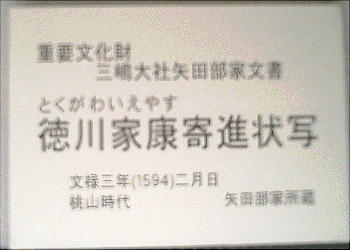

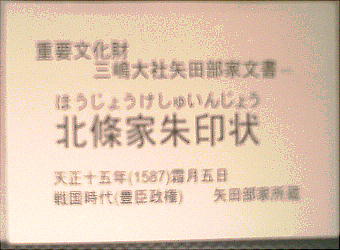

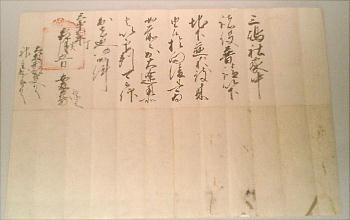

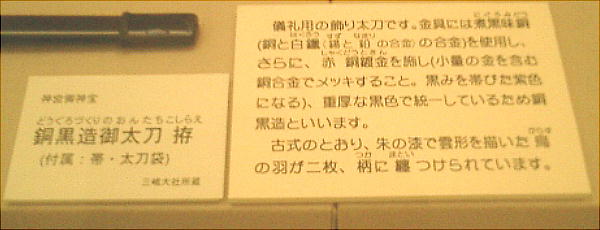

【由緒書】 祭神 大山祇神・事代主神 大山祇神は山の神様で、山林農産を始めて殖産興業の神、国土開発経営の神である。 事代主神は俗に恵比須様と申して、商工漁業、福徳円満の神である。 由緒 昔の官幣大社で、その創建は極めて古く、此の地に鎮座し、神の御名により三島の地名ともなった。延喜 の制にはすでに最高の格である明神大に列し、月次・新嘗の官幣に預り、祭料稲二千束を寄せられた。 中世以降武士の崇敬が篤く、殊に源頼朝は治承四年八月十七日、御祭礼の夜深く神助を頼み挙兵し、旗挙 成功するや、偏に大明神の加護によるものと神領を寄せ、社殿を造営し、神宝を奉り益々崇敬を寄せた。 以来武門武将を始め庶民の尊崇をあつめ、三嶋大明神の御名は広く天下に知られるところとなった。明治 四年、最高の社格である官幣大社に列せられたが、戦後官幣の制度は廃された。 例祭 八月十六日を中心に十五、十六、十七日の三日間で大祭と呼んで賑わう。尚この他、年間百十五度の祭典 が行われる。 宝物 国宝梅蒔絵手箱(平政子奉納)をはじめ、重文宗忠太刀、重文秋義脇差、重美三嶋本日本書紀、その他頼 朝・頼家・尊氏、顕家、宗瑞(早雲)等の古文書、刀剣等多数を蔵す。 社殿・境内 古来幾十度か社殿の造営が行われたが、現在の社殿は嘉永七年十一月四日の東海大地震により倒壊 したものを時の神主矢田部式部盛治が十年の歳月と一万六千六百七十七両余の巨費を投じて、慶応二年完 成させたものである。その後関東大震災、伊豆震災により、一部修理が行われたものである。境内は、約 一万五千坪(五万平米)である。

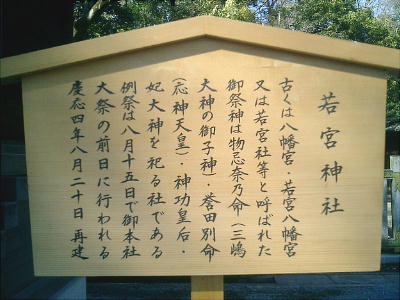

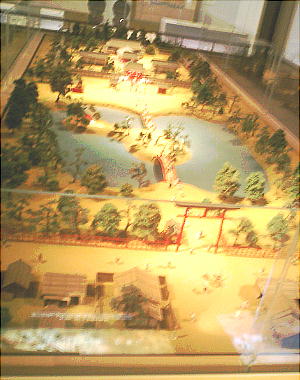

<境内社の神々> 社殿の左手には、三嶋大神の子神を祀る、若宮神社(物忌奈乃命 譽田別命 五十鈴姫命)。 境内左には、三嶋大神の后神六柱を祀る、おなじく見目神社(波布比賣命 久爾都比咩命 伊賀牟比咩命 佐伎多麻 比咩命 伊波乃比咩命 優波夷命)。 その横に、大楠社(大楠神)、天神社(瓊瓊杵尊)、聖神社(聖神)、第三社(第三王子)、幸神社(猿田彦神) が並ぶ。 境内右には、小楠社(小楠神)、第二社(第二王子)、酒神社(豐受比賣神)、飯神社(保食神)、船寄社(鹽 土老翁)。 参道の神池の中に、赤い厳島神社(市杵嶋姫命)。 境内の右側、鹿苑の側に、コンクリート造の伊豆魂神社(護國の英靈)。

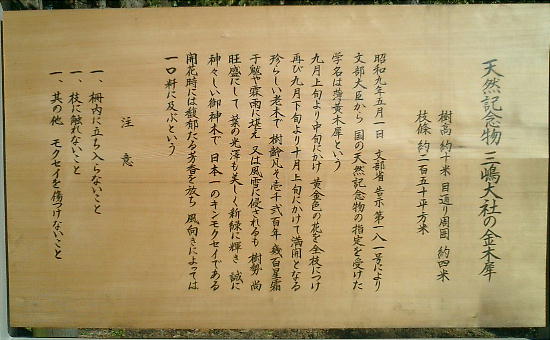

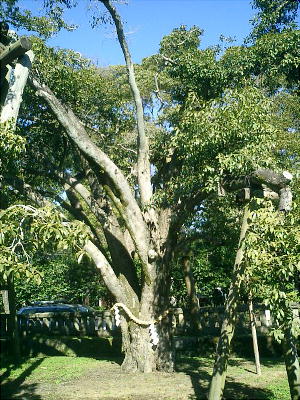

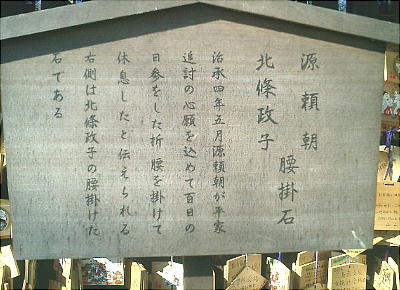

また、源頼朝が平家追討の百日祈願のおり、腰掛けたという「腰掛石」などもある。この他にも、境内には多くの 石があり、総称して「竜石」と呼ぶ。祭神が竜に乗って海上に出現し、その竜が化身したものだそうだ。さらに境 内には、国の天然記念物である御神木・金木犀がある。樹高15m、目通り周囲4mという巨大なキンモクセイで、 こんな巨木のキンモクセイを見たのは初めてだ。日本で一番大きいキンモクセイだとある。

【三島大社】 祭神は大山祇命(おおやまずみのかみ)と事代主命(ことしろぬしのかみ)であるが、大山祇命は、瀬戸内海の 大三島に鎮座し、伊予国一の宮である大山祇神社の祭神であり、三島の社名の類似から、この大三島から勧 請されたという説が古くからあるようだ。 ここ三島大社の遷座に関して、以下のような伝説がある。 遷座に際して、当時、ここに鎮座していた若宮八幡の神に対し、三嶋大神は「藁ひとつかみ分だけの土地を 譲って欲しい」と頼み、承諾された。ところが、三嶋大神は、その藁を解き、一本に長く繋ぎ合わせて、広 大な社地としてしまったのだ。その後、若宮八幡は境内摂社に祭られたが、唯一、三嶋大社に対して背を向 けているという。

三嶋は「御島」から変化したもので、もとは、富士火山帯である伊豆七島に代表される伊豆諸島の神だと言 う。噴火や造島を神格化したものだと言われる。一説には、三嶋大明神は三宅島を本拠とし、伊豆諸島に多 くの后神や、多くの御子神を持ち、造島・開発に努め、伊豆半島東岸の白浜に、正妃・伊古奈比と並んで鎮 座していたという。三宅島に伝わる「三宅記」によれば、この神社の神・三嶋大明神は初め妃神の伊古奈姫 神とともに三宅島に降臨。その後一緒に下田に移り、後に三嶋明神のみ現在地に移ったとされ、伊古奈姫神 は現在、下田の白浜神社に祀られているそうだ。 延喜式に記載されている伊豆三嶋神社は、その当時のものだと言う意見もあり、その後、平安中期以降に、 国府のあった現在地に新宮として分祀されたのが三島大社ということらしい。

明治時代の神道家・萩原正平は、この三嶋大明神が事代主神ではないかという説を唱えた。彼は伊豆諸島の 民話を採取し、伊豆に事代主の子孫を名乗る人々がいることを発見、この説を報告した。事代主神はもとも とは出雲の神であるが、国譲りの後、「いづも」から「いづ」へと移動してきたのではないか、という訳だ が、これは平田篤胤の説という意見もあるようだ。

一方の大山祇神は、日本全国で山の神とされるが、古事記によればイザナギ・イザナミの間の子で、大山祇 神の子には富士山の神様である木花咲夜姫(このはなさくやひめ)がおり、また孫には須佐之男神の妻であ る櫛名田姫(くしなだひめ)がいる。平安時代の中頃、ここが伊豆国の総社とされた時に、伊予の大三島か ら勧請されてきて共に鎮座することになったらしい。伊予の大山祇神社の由来によれば、大山祇神社は神武 天皇御東征にさきがけ、御祭神の子孫、小千命が大三島を神地と定め祀ったことに始まる。御祭神大山積神 社は、地神、海神兼備の大霊神で、我国建国に功績のあった大神として、古来朝廷・武将から篤い崇敬がよ せられてきた。日本総鎮守の神として、平安時代には伊予一の宮、明治以降の官制時代には四国唯一の国幣 大社と定められ、全国に1万1千余社祀られている大山積神社の総本社である。

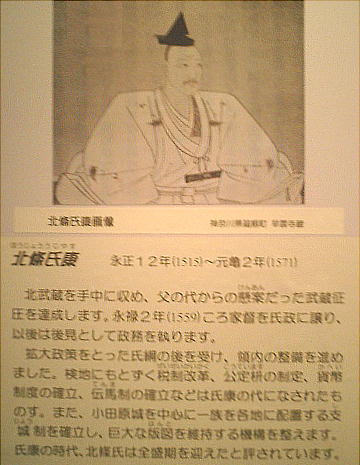

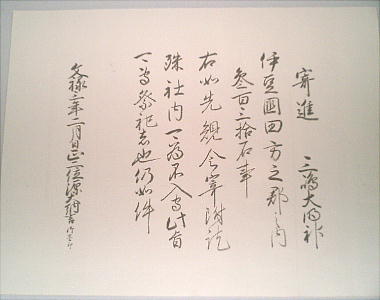

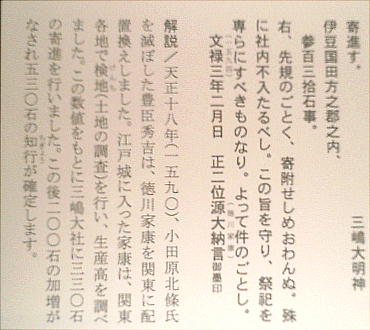

三島大社が今日の姿になったのは、なんと言っても治承4(1180)8月、源頼朝の戦勝祈願に負うところが大 きい。頼朝は平家打倒のため挙兵した際、この三島神社に戦勝祈願をした。その後、祈願した大山祇神の戦 勝祈願が叶って、鎌倉幕府は本家伊予の大三島神社とともに、ここにも絶大な寄進をしたに違いない。それ を基盤にこの大社は栄えたのだろうと考えられる。鎌倉幕府は神領を寄進するなど、この神社を篤く支援。 分社を鶴岡八幡宮に勧請したほか、毎年正月には将軍自ら参拝していた。その後も小田原北条氏や江戸幕府 など、三島大社は歴代の東国支配者の保護を受けている。伊予の大三島大社は、平家の厳島に対抗し,源氏 の大三島といった関係があったのかもしれない.

大三島神社の宮司「矢田部盛治」の像。矢田部家は、伊予の大三島大社の宮司家とも姻戚関係にあるという。

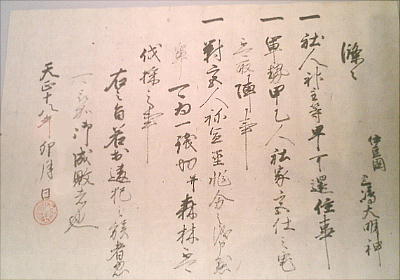

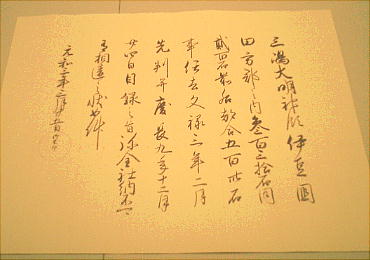

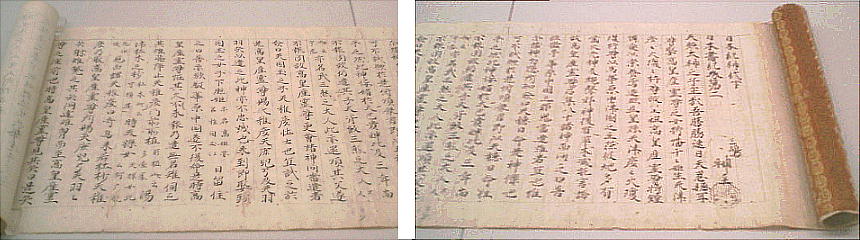

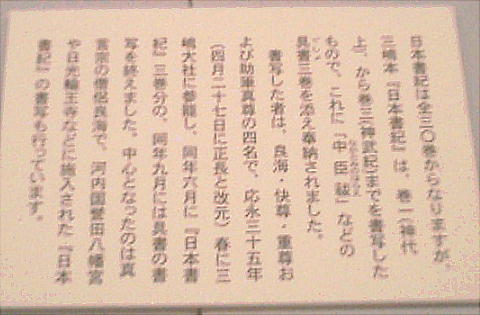

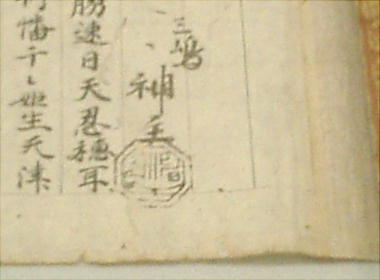

日本書紀写本。これを見たくてこの宝物館にはいったような。

徐福伝説は富士山の麓にもある。どうしてこんな所にと思うが、そもそも「秦氏」が東国にも勢力を拡大し ていたことは有名で、神奈川県の秦野をはじめ、富士山周辺から伊豆にかけて、その痕跡は東国至るところ にある。富士山の北側にある川口浅間神社が、秦氏と関わっていた可能性は濃厚で、このあたりは、もと秦 屋敷と呼ばれ、神社も秦氏の管轄下にあったとされる。 このあたりの神社には大山祇命を祀っているところも多く、木花咲夜姫も、富士浅間大社に祀られている。 伊豆半島及び伊豆諸島の神社には、事代主命を祀っている所も多く、地名に賀茂も見られる。ここと伊予、 そしてもう一つの、日本三大三島と呼ばれる大阪の三島鴨神社は、その名に鴨がつき、賀茂氏の神社と考え られる。三島大社の2つの祭神のうち、事代主命はもとは賀茂氏が祀っていたものであり、奈良の御所市に ある「鴨都津波八重事代主神社」などはその代表である。 「徐福-秦氏-大山祇命-木花咲夜姫ー事代主命-賀茂氏」これらを考え合わせるると、ある一つの考えに 行き着く。それは、大山祇命は渡来人ではないかという考えである。事実、伊予の大三島大社には、大山祇 命は百済からやってきたという伝承が残っているともいう。大三島大社は、渡来人を祀っているのではない だろうか。

邪馬台国大研究・ホームページ /歴史倶楽部/ 大三島神社

邪馬台国大研究・ホームページ /歴史倶楽部/ 大三島神社