Music: Carpenters

Music: Carpenters

歴史倶楽部 第89回例会

平成16年10月30日 雨

饒速日命「にぎはやひのみこと」と、その子の「可美真手命の像」(東京の浜離宮恩賜庭園)

テーマ : 高天が原から近畿へ降った饒速日命(にぎはやひのみこと)の軌跡を追い、

神武天皇と長随彦の戦いの地を往く。

場所 : 奈良市生駒市&東大阪市石切(出発=京阪電車私市駅 到着=近鉄電車なんば駅)

日時 : 10月30日(土)

集合場所 : AM9:40京阪電車淀屋橋駅(大阪組)

奈良の人は10:30までに「京阪電車私市駅」へ集合して下さい。

費用 : 交通費(大阪組360円+220円+340円)、+ 反省会費用

持参する物: 弁当。雨具、替え上下着等々(雨具はお忘れ無く。)

行程 : 淀屋橋駅(9:50)−京阪本線特急−枚方市駅着(10:11)

10:14発 −私市線)− 私市駅(10:27着)−京阪私市駅バス停(10:39発)−

磐船神社」着(10:48)

探訪ルート: 磐船神社 → 稲葉谷行者石仏 → 鳥見白庭山 → 「長随彦本拠地」碑 →

鵄山(とびやま)→ 饒速日命(にぎはやひのみこと)墳墓地 → 福満寺地蔵石仏 →

行者の森行者石仏 → 長弓寺 → 円証寺 → 近鉄富雄駅

(ここから二つのルートに分かれます。どちらを採るかはその日の多数決で。)

1.近鉄富雄駅 → (30分)→ 登弥神社(祭神:饒速日命)→ (平地30分)→「邪馬台国想定地」碑

→ 矢田坐久志玉比古神社(饒速日命が天に放った3本の矢のうち2本が落ちたところ) → バス →

大和郡山駅 (或いは、矢田坐久志玉比古神社から東へ2km歩いて近鉄西の京駅)

2.近鉄富雄駅 =====近鉄電車===== 近鉄石切駅 → (登り30分) → 石切場跡・日下(くさか)

イノラムキ古墳 →(下り50分)→ 石切神社(祭神: 饒速日尊(にぎはやひのみこと)・可美真手命

(うましまでのみこと)→ 中央線新石切駅→ 本町駅(近鉄なんば駅)

<先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)>

記紀には、神武天皇が畿内大和に入る前に、饒速日命が大和に天下っていたという伝承がある。饒速日命は物部氏

の祖先である。「先代旧事本紀」は、「旧事紀(くじき)」「旧事本紀(くじほんぎ)」とも呼ばれ、物部氏の伝承を

記紀よりも遙かに詳しく伝えた、平安初期頃に成立したと考えられる歴史書である。

■序文には、推古天皇28年(620)に、勅によって聖徳太子が蘇我馬子とともに撰定したものとされ、近世になる

までは事実としてそう信じられていた。しかし、本文の大部分が記紀や古語拾遺(こごしゅうい)からの引用で成っ

ていることや、天皇謚号など、後代になって出現したことに関する記載があることなどから、現在では聖徳太子ら

が編纂に携わったことはあり得ないと否定されている。また、古事記、続日本紀、弘仁格式(こうにんきゃくしき)

などと比べて、序文の形式が当時のものと異なっていることも指摘され、日本書紀推古28年の条に、「皇太子・

嶋大臣、共に議りて、天皇記及び国記、臣連伴造国造百八十部并て公民等の本記を録す」という記事がある事から、

先代旧事本紀はこれに付会して成立年代をさかのぼらせた「偽書」であるという声が強い。

また、推古天皇が史書の編纂を命じた年月日が本文と序文の両方に記載されているが、双方で日付が異なっている。

序文では暦の干支の扱いも誤りがある。同一の著者が書いたのであればこんなことは起こらないはずで、明らかに

序文は本文とは別人の作と思われ、これらも、偽書説を補強する材料となっていた。

しかし近年、作為的な部分は序文など一部分だけで、記紀に準じる史料価値をみとめてもよいのではないかという

意見もある。旧事本紀の内容自体は、「古事記」「日本書紀」と同じような内容の事績がつづられていて、神代か

ら推古天皇に至るまでの内容が、記紀、古語拾遺などを参考にして書かれているのだが、「偽書」とされるのは上

記の「聖徳太子の撰」を騙ったと見られているためで、内容的には、全体に物部氏に関する独自の伝承が織りこま

れており、これには拠るべき古伝があったのではないかとする見解である。先代旧事本紀の物部氏の伝承や国造関

係の情報は、ほかでは得られない貴重なもので、推古朝遺文のような古い文字の使い方があるので、相当古い資料

も含まれている可能性がある。

本居宣長は、「古事記伝・巻一」で、「(先代旧事本紀)の巻三の饒速日命が天から降るときの記事と、巻五の尾

張の連、物部の連の世つぎ(系譜)と巻十の「国造本紀」などは、他のどの書物にも見えず、あらたに造作した記

事とも思えないので、しかるべき古書があって、そこからとったものだろう。」と述べているが、現代でもこれに

与する研究者は多い。

私も、記紀に書かれていない事績や、物部氏の系譜などは、明らかに記紀とは違う古伝から編纂したものだろうと

考える。物部氏伝承自体がすべて偽作されたわけではないと思う。巻五の「天孫本紀」、巻十の「国造本紀」は尾

張氏・物部氏の伝承等古い資料によっていると思われ、記紀にはない記述がみられる。

■先代旧事本紀の構成は、全十巻から成っており、

第一巻「神代本紀」

「陰陽本紀」 天地のはじまりから、天照太神ら三貴子の誕生まで。

第二巻「神祇本紀」 天照太神と素戔烏尊の誓約から、素戔烏尊の高天原追放まで。

第三巻「天神本紀」 物部氏の祖神である饒速日尊の天降りから、出雲国譲りまで。

第四巻「地祇本紀」 素戔烏尊・大己貴命ら出雲神の神話。

第五巻「天孫本紀」 饒速日尊の後裔とする尾張氏と物部氏について。

第六巻「皇孫本紀」 瓊々杵尊の天降りから、神武東征まで。

第七巻「天皇本紀」 神武天皇の即位から、神功皇后まで。

第八巻「神皇本紀」 応神天皇から、武烈天皇まで。

第九巻「帝皇本紀」 継体天皇から、推古天皇まで。

第十巻「国造本紀」 大倭国造から、多ネ嶋国造まで、135の国造の由来について。

である。なお、旧事紀には七十二巻本と三十巻本のものなどもあるが、両書とも江戸時代につくられたもので十巻

本旧事紀とは全くの別物である。

物部氏の祖神・饒速日尊(にぎはやひのみこと)について、古事記は神武天皇の東征に続いて饒速日尊が天降って来

たと記し、日本書紀は神武天皇の東征以前に大和に天降り、「天神の子」を称して、神武天皇もそれを認めたとし

ているが、饒速日尊がいつ天降り、神々の系譜上どこに位置するのかについては全く触れていない。一方先代旧事

本紀では「神代本紀」において、中臣氏や忌部氏、阿智祝部氏らを、皇室に連なる神世七代天神とは別の独化天神

の後裔として、皇室と距離を取らせる一方、「天神本紀」などでは、饒速日尊を尾張氏の祖神である天火明命と同

一神にして、瓊々杵尊と同じ「天孫」に位置づけ、物部氏の格の高さを主張している。また、物部氏の人物が、

「食国(おすくに)の政(まつりごと)を申す大夫」「大臣」「大連」といった執政官を多く出し、代々天皇に近

侍してきたことを強調している。「先代旧事本紀」は、まだまだ偽書説も根強く、その取り扱いに注意を要すると

はいえ、文献の絶対数が少ない古代の研究のためには、貴重な資料の一つであることは確かである。

磐船神社

---------------------------------------------------------------------------

神話時代の鳥見郷上村(上町) ー「生駒市誌」参照ー

---------------------------------------------------------------------------

上村(上町)から斑鳩まで続く矢田丘陵(斑鳩三十六峰)のような長くのびた地形を長層嶺(ナガソネ)と呼び、そこの

部族の長が長髓彦(ナガスネヒコ)だったようであり、登美彦(トミヒコ)とも呼ばれた。彼は長くこの地方を占拠してい

たが、饒速日命(ニギハヤヒノミコト)が天磐船に乗って河内の国から斑鳩の峯をこえて白庭山に来たので、この命を奉

じて益々勢盛となった。命は天照大神の皇孫で、長髓彦を帰順させ、その妹の御炊屋(ミカグヤ)姫を娶って、可美真命

(ウマシマデノミコト)という男児をもうけた。その後、神武天皇が九州を発ち、瀬戸内海を東征して大和へ攻め込もう

としたが、長髓彦が地利のよい生駒山を盾にこれを迎え撃って、天皇はついに、難波からは大和にはいれなかった。

そのため、天皇は紀州を廻って大和に入り、東からこの地を奇襲攻略した。この時に金色の鵄(トビ)が飛び来たりて天

皇の弓にとまった。その鵄の光が流電の如く輝いて、長髓彦の軍兵が目がくらんでしまって戦えなくなった。この話が有

名な金鵄伝承である。神武天皇は、自分が饒速日命と同族(天孫)であることを知ったが、長髓彦を斬って帰順させた。

後には物部氏として饒速日命の子孫が栄えたという。

これが、鵄山、鵄邑(鳥見村・富雄)の起源である。一説によると、トビ・トべ(その変化としてのトミ)またナガ(ナ

カ)は「蛇神」をさす呼称であり、金色の鵄は本来、長髓彦(登美彦)の側の神であり「金色の蛇(トビ)=金色の鳥

(トビ)」である。

---------------------------------------------------------------------------

安本美典教授は、「古代物部氏と『先代旧事本紀』の謎(勉誠出版 平成15年6月11日刊)」のなかで、饒速日命が天降

ってきた哮峰(いかるがのみね)について以下のように書いている。

饒速日の尊が天下った場所について「先代旧事本紀」は以下のように記録している。

「饒速日の尊は、天神の命令で天の磐に乗り、河内の国の河上の哮峰(いかるがのみね)に天下った。さらに、大倭の国

の鳥見白庭山にうつった。ここでいう「哮峰」とはいったい何処なのだろうか。現在、哮峰の所在地については2つの説

がある。

1.哮峰=北河内郡説

交野市私市(きさいちし)にある磐船神社の「磐船」の地で、磐船神社の社殿の後ろに大きな岩があり石船岩と言われて

いる。交野の地は、摂津・河内から大和に入る要衝である。後の神武天皇が長髓彦と戦った孔舎衛(くさえ)の坂もこの

近くである。また交野の地は肩野物部氏の本貫地でもある。

2.哮峰=南河内郡説

南河内郡河南町平石にある磐船神社の近くの山であるとする説である。哮峰=平石説をとる秋里籬島はその著書『河内名

所図会』に次のように記す。「磐船。社頭のところどころにある。船の形に似て、艫へさきがあって、なかがくぼんでい

る。土地の人はいう。この山のなかに48個あるのだろう、と」

この二つの説のうち、交野市の磐船の方が物部氏に関係の深い土地の伝承なので饒速日の尊の降臨地にふさわしいであろ

う。物部の守屋が蘇我氏と争ったとき、最後にこの本拠地に逃げ込み、蘇我氏に囲まれて戦死している。このような場所

が物部氏の祖神の饒速日の尊が天降りした哮峰であるとすることに妥当性がある。

私もこの説には賛成である。神話が或程度史実の核を含んでいるという前提に立てば、古書に書いてあることが、こんな

に史跡や旧跡として残っている地は、北河内郡の方が有力だと思う。以下の図を見ても、西から船(磐船)できて最初に

上陸する土地と言えば、南河内より北河内の方に分がある。そして、そういう旧跡が多く残るという事実は、やはりこの

物語は何らかの歴史的な故事を伝えているのだと考えた方が楽しいし、イマジネーションも湧くというものだ。神話など

全くの嘘っぱちだと思ってる人たちには「先代旧事本紀」など全然面白くないだろうし、我が国古代の様相など想像も出

来まいと思われる。

また、鳥見(とみ)という地名についても奈良県には2ケ所の候補地があるが、登美や富雄川に残る地名、磐船神社の存

在などからみても、生駒の方が有力候補のように思える。

(上記「先代旧事本紀の謎」より。)

(上記「先代旧事本紀の謎」より。)

本日は朝から生憎の雨となった。大降りではないので決行したが、概ね一日中振っていた。そのせいか参加者が少なく、

服部、河内、橋本、杉本、井上の5人だった。事前に資料を皆さんに配布するなどして準備万端だったのだが、それが良

くなかったのかな。ニギハヤヒの尊など、今回初めて知ったという人もおられたが、私は神武東征や、弥生・古墳時代の

過渡期にあたる日本神話の時代に非常に興味があるので、本日の例会は実に楽しみだった。雨は残念で、とうとう饒速日

命の墓とされる場所は探せなかったが、奈良に住む橋本さんが、晴れた日に再度行って写真を撮ってきてくれるそうなの

で楽しみである。

奈良組の人は、ここへくるには非常に交通の便が悪い。車でくれば40分ほどで来るそうだが、電車で来ようとしたら大

阪へでるか京都方面へ廻ってくるかだが、京都廻りは時間がかかるというので、杉本さんは淀屋橋で待っていた。京阪交

野線の最終駅である私市(きさいち)市で待っていた服部さんと、4人で交野市からのバスを待つ。大阪府から奈良県へ

行くバスだが、土曜日は一日2本しかない。

本日は朝から生憎の雨となった。大降りではないので決行したが、概ね一日中振っていた。そのせいか参加者が少なく、

服部、河内、橋本、杉本、井上の5人だった。事前に資料を皆さんに配布するなどして準備万端だったのだが、それが良

くなかったのかな。ニギハヤヒの尊など、今回初めて知ったという人もおられたが、私は神武東征や、弥生・古墳時代の

過渡期にあたる日本神話の時代に非常に興味があるので、本日の例会は実に楽しみだった。雨は残念で、とうとう饒速日

命の墓とされる場所は探せなかったが、奈良に住む橋本さんが、晴れた日に再度行って写真を撮ってきてくれるそうなの

で楽しみである。

奈良組の人は、ここへくるには非常に交通の便が悪い。車でくれば40分ほどで来るそうだが、電車で来ようとしたら大

阪へでるか京都方面へ廻ってくるかだが、京都廻りは時間がかかるというので、杉本さんは淀屋橋で待っていた。京阪交

野線の最終駅である私市(きさいち)市で待っていた服部さんと、4人で交野市からのバスを待つ。大阪府から奈良県へ

行くバスだが、土曜日は一日2本しかない。

国道168号線に沿って流れる天の川(あまのがわ)。このあたりには星野とか天の川など天空に関する地名が多い。

それにしてもこの天の川は、トンネルを掘る前はどう流れていたのだろう。わざわざトンネルまで掘ってここを流さねば

ならない理由がなにかあったのだろうか。

----------------------------------------------------------------------------

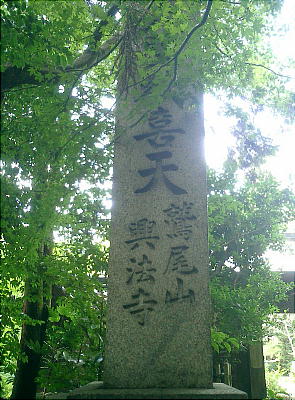

磐船神社 祭神:天照国照彦天火明櫛玉饒速日命(饒速日命)

(あまてるくにてるひこあめのほあかりくしたまにぎはやひのみこと)

----------------------------------------------------------------------------

奥さんに、奈良から車で送ってもらった橋本さんが磐船神社で待っていた。我々の5分ほど前についたそうだ。「5人な

ら車で廻れば良かったねぇ」。そうなんです。皆さん、今後は出欠をはやめにお知らせ下さいね。杉本さんも、「5人と

分かってれば、僕、車持ってきたんですがねぇ。」と言っていた。

バスに乗ってきた途中でも見たが、このあたりには大岩がごろごろしている。

----------------------------------------------------------------------------

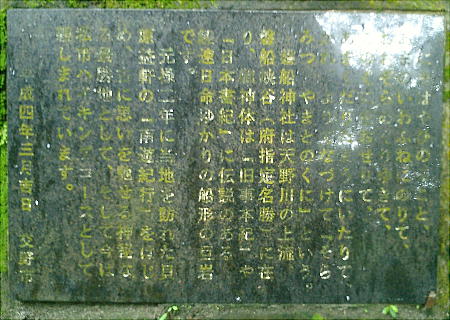

創祀の由来

----------------------------------------------------------------------------

磐船神社は御祭神饒速日命が天照大御神の詔により天孫降臨した地であり、古典によると「河内国河上哮ヶ峯」と呼ばれ

ている所である。御神体は命の乗ってきた「天の磐船」といわれる高さ12m、幅12mある船の形をした巨大な磐座

(いわくら)で、初めて訪れた人々は皆一様にその威容に圧倒されるという。

当社は大阪府の東北部、交野市私市(かたのしきさいち)にあり、奈良県生駒市に隣接する、生駒山系の北端、まさに河

内と大和の境に位置する。境内を流れる天野川は、10kmほどくだって淀川に注ぐ。この天野川にそって古代の道がで

き、「上つ鳥見路」と名付けられ、後世には「磐船街道」とか「割石越え」と呼ばれる。この道(現在の国道168号線)

は現在の枚方と奈良の斑鳩地方をむすび、さらには熊野にまで続く道であった。瀬戸内を通り大阪湾に到着した人々や大

陸の先進文化は、大和朝廷以前にはそこから淀川、天野川を遡りこの道を通って大和に入るのが最も容易であったと思わ

れる。またその一方で、古代からの日本人の巨石信仰に思いを馳せると、天の磐船は古代の人々にとってまさに天から神

様の降臨される乗り物であり、その磐船のある場所は神様の降臨される聖域であった。そしてこの地に出現した饒速日命

はまさに天から降臨された神様であり、長髓彦などの豪族たちをはじめ、大和の人々から天神(あまつかみ)として崇敬

を集めたのであり、命の伝えた文化が大和河内地方を発展させたものと思われる。そして当社は、天神として初めて大和

河内地方に降臨した「饒速日命の天降りの地」として信仰されていった。

--------------------------------------------------------------------------

磐船神社の祭神は天孫であり、物部氏の祖先神である饒速日命である。饒速日命の天より伝えられた十種神寶(とくさの

かんだから)は人々を病苦より救うと言う。磐船神社は巨石信仰を今に伝え、神体は「天の磐船」と呼ばれる巨石である。

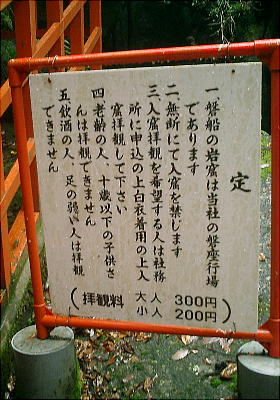

磐船神社の岩窟は行場霊場であり、今は岩窟めぐりとして知られる。磐船神社には本殿がなく、御神体「天の磐船」を直

接拝む形で拝殿が設けられている。

それにしても、見れば見るほど大きな岩である。これは現代の技術を持ってしても動かすことは不可能だろうと思えるよ

うな大きさだ。考えてみれば、現実にはこの大岩が空を飛ぶわけはないし、おそらくはこの附近に上陸した饒速日命の伝

承から、文献とも照らし合わされて、この大岩を「天の磐船」と見なして近隣の人々が崇め奉ったものだろう。それは、

とりもなおさず、この地方に北九州から移住してきた「高天原」の神々が現実にいた事の証明なのではないかと思われる。

----------------------------------------------------------------------------

交通の案内

----------------------------------------------------------------------------

所在地:大阪府交野市私市9丁目19ー1 国道168号線沿い。国道1号枚方・天野川交差点より約12km。

国道163号生駒・北田原大橋交差点より約2km。京阪交野線私市駅より京阪バス、奈良交通バスにて磐船神社前バス

停下車。近鉄生駒駅より奈良交通バス北田原方面行き、終点北田原バス停より北へ徒歩10分 [運賃]磐船神社前・羽

衣橋まで220円 [所要時間]磐船神社前まで9分。

--------------------------------------------------------------------------

168号線に沿って白庭台を目指して歩く天の川の中にも、巨岩がゴロゴロしている。

古代の人もこれを見て、この附近がただの地ではなさそうだと感じたのかもしれない。

天の川の川底。

鳥見白庭山

饒速日の尊は、天の磐船に乗って、河内の国の河上の哮峰(いかるがのみね)に天下った後、大倭の国の鳥見白庭山に移

ったとされる。これを元に、あるいは古代からの伝承で、ここに鳥見白庭山の碑が立てられ、饒速日の尊の墓もある。

また、神武天皇の東征に抗った長髄彦(ながすねひこ:彼は降臨してきた饒速日の尊に服従したとされる。)の本拠地碑

も立てられている。これらの石碑や場所そのものは、さほど信憑性があるとは思えないが、すくなくともこの地方に、饒

速日の尊や長髄彦にまつわる伝承が残っており、文献の記事と相まってこの地が真実その地であった可能性は高いと思う。

中央の高台の部分が現代の「鳥見白庭山」である。これからあそこへ向かう。

<稲葉谷行者石仏(いなばだにぎょうじゃせきぶつ)>

上中学校の西、約1キロ。白庭団地の入り口に、ここだけ廻りをコンクリートで固めて保存された祠があった。上町白谷

と南田原稲葉谷の境の崖の露出岩を舟型に彫り凹めて、役の行者像を彫りだしている。安永7年(1778)の紀年が入って

いる江戸中期の作で、丹念に彫りこんだ写実的な石仏である。行者の森の行者像など他の生駒市内の行者像に較べると人

間くさい表現となっている、とHP内の解説にある。まわりはすっかり開発されて、住宅や施設が建ちこめているが、往

時には木々が生い茂り、「稲葉谷」と呼ばれるにふさわしい場所だったのだろう。それにしても、役の行者の守備範囲の

広いこと。

随分写真の撮り方が違うように写っているが、どうやら風化のようである。

上に登って見ると廻りが見渡せて眺望はいいが、頂上は狭くて降りるときにも相当神経を使う。

行者石仏から降りてくると、その裏2,3分の所に「長髄彦本拠」と「鳥見白庭山」の石碑がある。

わが故郷の大偉人、もしかすると私の先祖かもしれない「神武天皇」を苦しめた長髄彦がここに居たのかと思うと、万感

胸に迫るものがある、なんちゃって。実在したかどうかも分からないのにそんなアホな、と思う気持ちと、いや実在の人

物で、たしかにこの地にいたのだろうと思う気持ちとが交差して、思いは複雑である。しかし、「歴史は想像力である」

という私の持論に従えば、記紀や先代旧事本紀などに書かれた事は概ね事実であると解釈した方が、はるかに古代は輝い

てくるし、歴史人生も豊かになる事は確かだ。

勝った方は、現在もどでかい陵墓を国家管理で造ってもらい、「初代天皇」として崇められているが、負けた方の記念碑

はこの石柱1本である。神武東征までは、饒速日の元でこの地方を治めていたであろう権力者の長髄彦も、今はこの石柱

にその軌跡を残すのみである。

石碑の「山」の字の下に、「伝」という字が小さく刻んであり、建てた人(字を掘った人?)の名前もある。

石碑が立っている所は公民館の裏庭だった。

<饒速日(にぎはやひ)の尊の墓> 先代旧事本紀の記載

先代旧事本紀の巻三「天神本紀」や、巻五「天孫本紀」には、次のように記されている。「饒速日の尊は河内の国の河上

の哮峰(いかるがのみね)に天下った。さらに、大倭の国の鳥見(とみ)の白山(または白庭山)にうつった。」 また、

先代旧事本紀の巻五「天孫本紀」には「(饒速日の尊がなくなったとき)天の羽弓矢(はゆみや)、羽羽矢(ははや)、

神衣帯手貫(かむみそおびたまき)を、登美(とみ)の白庭の邑に埋葬して、墓とした。」とある。

巻第五 天孫本紀 <饒速日尊、葦原の中国に死す>

天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(あまてるくにてるひこあまのほあかりくしたまにぎはやひのみこと)、またの名を天火

明命、またの名を天照国照彦天火明尊、または饒速日命、またの名は胆杵磯丹杵穂命(いきいそにきほのみこと)。

天照大日霊女尊(あまてらすおおひるめむちのみこと)の太子・正哉吾勝々速日天押穂耳尊(まさかあかつかちはやひあ

まのおしほみみのみこと)は、高皇産霊尊(たかみむすひのみこと)の娘・豊秋津師姫栲幡千千姫命(とよあきつしひめ

たくはたちぢひめのみこと)を妃として、天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊を生んだ。天照大神、高皇産霊尊の両方の子孫

として生まれた。そのため、天孫といい、また皇孫という。

天神の御祖神は、天璽瑞宝(あまつしるしのみずたから)十種を饒速日尊に授けた。そうしてこの尊は、天神の御祖先神

の命令で、天の磐船にのり、河内の国の河上の哮峰(いかるがのみね)に天降った。さらに、大倭(やまと)の国の鳥見(

とみ)の白庭山に移った。天降ったときの随従の装いについては、天神本紀に明らかにしてある。

天の磐船に乗り、大虚空(おおぞら)をかけめぐり、この地をめぐり見て、天降った。すなわち、『虚空(そら)見つ日本

(やまと)の国』と言われたのは、このことだろうか。

饒速日尊は長髓彦(ながすねひこ)の妹の御炊屋姫(みかしきやひめ)を妻として、宇摩志麻治命(うましまちのみこと)

を生んだ。まだ子が生まれないときに、饒速日尊は妻に言った。「お前がはらんでいる子は、もし男の子であれば味間見

命(うましまみのみこと)と名づけよ。もし女の子であれば色麻弥命(しこまみのみこと)と名づけよ。」男の子が生ま

れたので、味間見命と名づけた。

饒速日尊は亡くなった。高皇産霊尊が速飄の神(はやかぜのかみ)に詔(みことのり)してのべた。「私の神の御子であ

る饒速日尊を、葦原の中国につかわした。しかし、疑わしいところがある。お前は天降って復命するように。」速飄の神

は天降って、饒速日尊が亡くなっているのをみて天に帰りのぼって復命した。「神の御子は、すでに亡くなっています。」

高皇産霊尊はあわれと思って速飄の神をつかわし、饒速日尊のなきがらを天にのぼらせ、七日七夜葬儀の遊楽をし、悲し

み、天上で葬った。

饒速日尊は妻の御炊屋姫に夢の中で教えて言った。「お前の子は、私の形見のものとするように。」すなわち、天璽瑞宝

をさずけた。また、天の羽弓矢、羽羽矢、また神衣、帯、手貫の三つのものを登美の白庭邑に埋葬して、これを墓とした。

饒速日尊は、天上にいたとき天道日女命を妻として、天香語山命(あまのかごやまのみこと)を生んでいた。天降って、御

炊屋姫を妻として、宇摩志麻治命が生まれた。饒速日の墓は高天原にあり、大和には三つの形見の品が遺体の代わりに葬

られたことになっている。

最初ここが饒速日尊の墓かなと思った丘(上)。しかしどうも違ったようだ。

饒速日尊の墓を探し回って居た時、上は高台の一画にあった「鳥見大菩薩」(上)と、岩屋寺(下)。

この寺の裏山にも、大岩に様々な仏像等が掘ってあった。木々に隠れて見えないが、相当大きな仏像もある。

結局、雨は振り続けるし腹も減ったしで、饒速日尊の墓を探し当てるのは断念した。白庭台のどこかの団地の中にあった

小さな公園の木の下で昼食にした。初めはパラパラだった雨は、大きな木の葉に遮られていたが、だいぶ振って来たので

傘を差しながらの昼食になった。附近を歩く子供達が「なんや、このオッサンらは?」というような顔をして通り過ぎる。

それでもビールは欠かせない。早々と昼食を終えて、すぐ側のバス停からバスに乗って近鉄生駒駅へ出た。生駒駅で、午

後1時半だというのに開いていた「味楽園」という居酒屋で反省会。午前中で終わった例会は、「四天王寺から上町台地

を歩く」以来2度目である。今回は雨も降っているし、訪ね歩く看板も案内も全くなく、仕方ないといえば仕方ない。

予定していた半分くらいしか消化できなかったが、饒速日尊の墓は、橋本さんが再度探して写真を撮ってきてくれるとい

うし、まぁ良しとしましょう。皆さんお疲れ様でした。

生駒山から石切神社へ

2004.9.23

秋の一日、生駒山に登った。生駒山頂は饒速日命が磐船にのって降臨した哮峰(たけるがみね)にも比定される。今回

の例会を意識したわけではないのだが、石切付近を歩きたかったのと、神武天皇と長髄彦の戦いの地を見たいと思った

からである。神武と長髄彦が戦った日下(くさか)はこの麓である。また饒速日命を祭神とする石切神社もあり、神宝

に画文帯神獣鏡や環頭太刀柄頭がある。御神体は神武天皇の蹴上石なる霊石と言うことだ。神木の樟の木は天念記念物

になっている。日下(草香)は日の下(元)であり、かって河内湖が残っていた頃は、難波の海の最も東に位置し、西

から生駒を目指して航海してきたら、まず一番に上陸地として適した地である。それもあって10月の例会に「磐船神

社」を提案した。

近鉄生駒駅から、生駒山ケーブルカーに乗る。山頂に遊園地があるせいで、電車も子供向けのかわいいケーブルカーである。

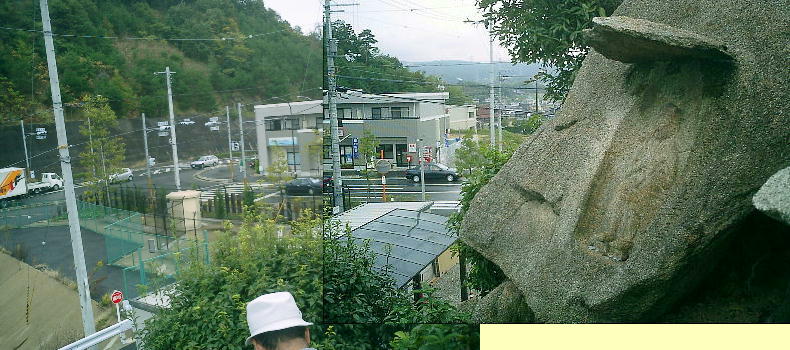

山頂から石切方面を目指して降っていくと「大和八大龍王」を祭る神社があった。由来があるがどうもわからん。

生駒山の中腹は「大阪府民の森・ひらかた園地」という広大な森である。しかし遊歩道も整備されていてなかなか気持ちがよい。

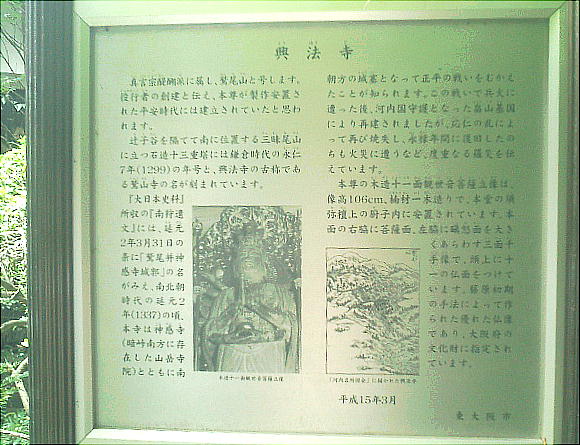

だいぶ麓へ降りてきたところに「興法寺」という寺があった。「秋は紅葉が見事ですよぉー。」と寺の人。これだけあれば、さもありなん。

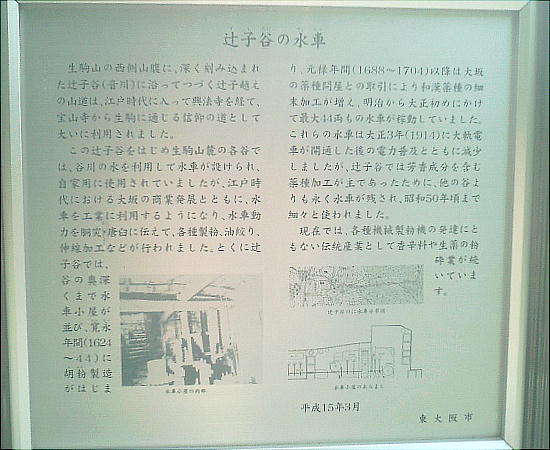

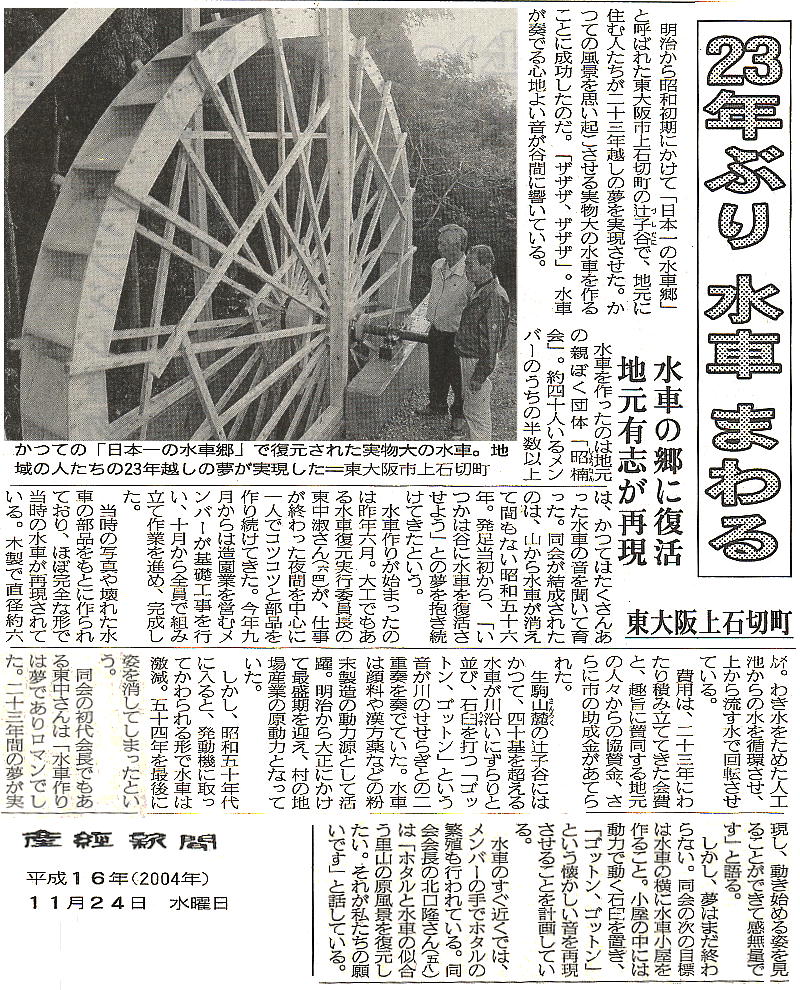

上右は、辻子谷にあったという水車を模したもの。ここに掛かっていたのだろう。この辺りから下方一帯が日下の地である。

上の社(石切神社:上)

元々の本社である。明治初期に廃止され昭和46年再興された。石段と木々が美しいが、左手にはきんきらきんの宝物

殿のような建物が建っている。裏手が生駒山になる。石切神社下宮(通常、こちらが石切神社と呼ばれる)はからここ

へは、神社から東へ1km、近鉄奈良線をくぐって登ってくる。私はこの日、生駒山から降ってきたのだが。これも降

臨になるかな?

-----------------------------------------------------------------------------

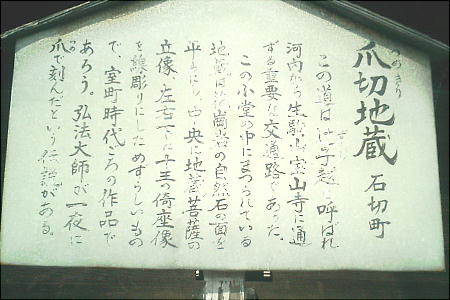

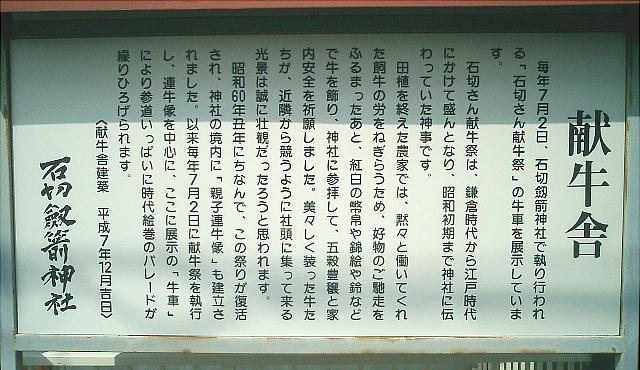

石切劔箭(いしきりつるぎや)神社 東大阪市東石切町 mapion

-----------------------------------------------------------------------------

一般には石切神社と呼ばれる。諸病平癒に霊験あらたかと昔からあつい信仰を集め、参拝者はひきもきらず。お百度参りの

人も多い。長い参道は占師、祈祷師の店が目立ち、他の地域にはちょっと類のないユニークさである。和漢の薬(サカモト

が有名)や土産物屋で縁日のようでもある。沿道に献牛舎がある。社伝によれば「創建は神武二年に東側の宮山に饒速

日命と宇摩志摩治を祀った。」と言う。

交通: 近鉄生駒線石切駅 西へ下る700M 地下鉄中央線→近鉄乗り入れ新石切駅 東北へ500M

-----------------------------------------------------------------------------

河内国名所図会 石切劔箭神社

石切劔箭神社(大阪府誌)

天津神より十棚の神寶を授かり天の磐船に乗じて哮峰に天降まし、饒速日尊及び可美真手の命を祀れりと創建の年代

詳かならす、延喜式内の神社にして(式にも二座とあり)貞観七年(865)九月正六位より従五位下に昇わ給ひし

事は三代実録に見ゆれども降りて足利氏の末葉兵燹に罷りて社殿・寶庫を灰燼となし記録由緒を失して沿革等を知る

に由なし只云ふ社司木積氏は創建以来連綿として奉仕し、初、氏を穂積と称せしを後功積と呼び今はまた大積と改め

たりと。家に神符を蔵し背に「弘治三年(1557)神主春行記す」と刻せり。近隣の邑人は皆本社々指して只穂積

堂と謂へり以つて雷社と木積氏と由緒の浅からざるを知るべし。社は大戸村大字神並の南、高野街道を東に距る二町

許の處に在りて華表は街道の側に立ち、賽路の両側は巨松堰蹇し其の下々穿ちて進めば即本融に達す。神域一千坪弱、

幣殿・神輿庫・末社相并び巨樹蓊欝として社頭を蔽ふ。一石あり、伝へ云ふ神武天皇東征のとき生駒山を越えて大和

に入らんとし給ひしに長髄彦との戦利あらざりしかば退いて此に次し諸神を祭り給ひき、神並の称は即是れに因り、

且、天皇宣はく我能く醜虜を滅し中洲を定むるを得べくんは此の石抜くべしと、乃、身づから足を挙げて之を蹴り給

ひしに忽飛揚せりと石はもと社の東南に在しを後に此処に移しゝものなりといふ。社は腫物を患ふもの祈願すれば必

霊感ありと伝え賽者絶えず、社内及び華表前の売茶唐はみな此れに依りて優に衣食せり。

-----------------------------------------------------------------------------

祭神 : 饒速日命、宇摩志摩治尊(可美真手命)

-----------------------------------------------------------------------------

式内社二座とある。上之宮は上ノ神社と呼ばれ、饒速日命を祭神としていた。 従って本社は宇摩志摩治尊であった。

神社発行の参詣のしおりによれば、饒速日命は瓊々杵命(天孫降臨の孫)の兄 としている。先発隊として大和へお

もむいたとの説明になっている。旧事本紀によるか。物部氏の有力支族である穂積氏が祖神を祀ったとされる。

また氏子世帯は6500 のほか、石切講が100講社15,000人の信徒となっている。

-----------------------------------------------------------------------------

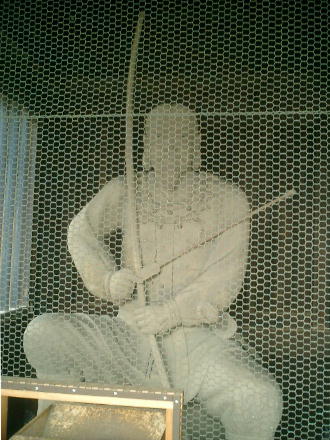

裏側から、神社の正面に当る山門の方へ出てきたのだが、通常仁王が建っている場所には、饒速日命とともに降臨し

た神々の内の2神が立っている。上の由来書きには名前が書いてあったと思うが、この写真からはもう読めない。

メモしておけばよかった。しかし、お参りしてきている人の中には、ただ病気や怪我に効くからというだけで、祭神

が饒速日命らだとはしらない人が多いという。そんな人たちの目には、この2つの仁王像はどう写るのだろうか。

饒速日命は、現在の大阪城附近にあったとされる磐船神社に祀られていたという説があるそうだ。そこから草香山を

目指してここへ移ってきたという。饒速日命はその後饒速日山(草香山)の頂上に設けられた上の宮に祀られ、物部

氏が滅ぶと上の宮の神霊はそれぞれ東西の下の宮に移されたと言う。下の宮として生駒市上町長久寺の登弥神社(伊

弉諾神社)とこの社がこれである

次回例会は「日本人の源流を求めて、第3弾!」です。韓国南西部、全羅北・南道の遺跡・博物館を訪ねます。

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / にぎはやひのみこと

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / にぎはやひのみこと