SOUND:獅子寝今宵(Lion sleeps tonight)

SOUND:獅子寝今宵(Lion sleeps tonight)

下赤坂城址

国道から中学校への坂道を登っていく。脇に「下赤坂の棚田」の一部が見えている。こんな坂を毎日登っていくとは、中学生も大変

だ。ここの中学生は礼儀正しい。すれ違うとみんな「こんにちは。」と挨拶してくれる。田舎の子は純朴でいいなぁ。

どのあたりからスレて来るんだろうか。落語家の「桂南光」はこの千早赤阪村の出身で、この中学校に通ったそうだ。

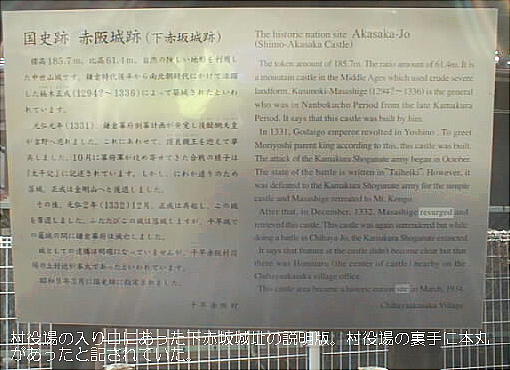

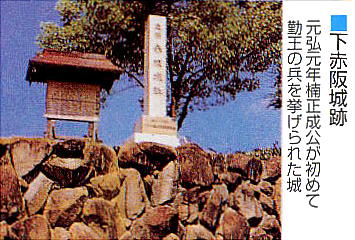

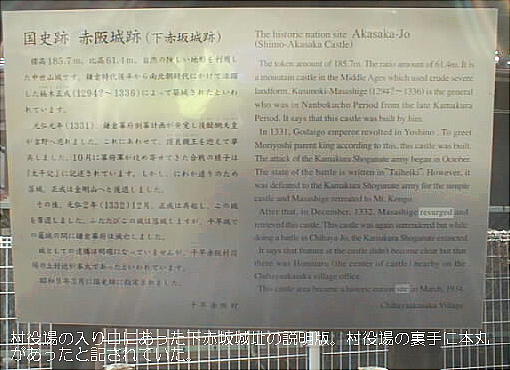

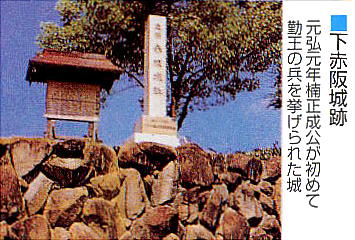

【下赤阪城址 】

楠正成の居城跡としては、現在、千早赤阪城、上赤坂城址、下赤坂城址が残っている。この下赤坂城址は、元弘元年楠正成が初めて

挙兵した城である。智略の名将として有名を馳せる事になった戦いが行われたところでもある。

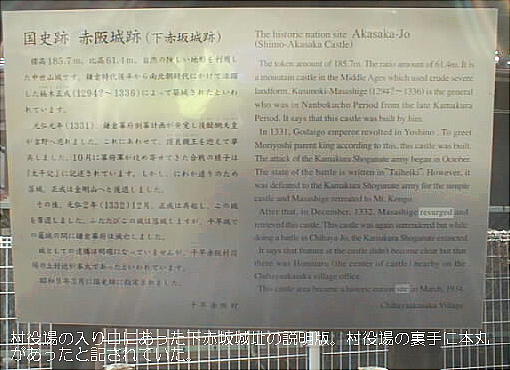

下赤阪城址は金剛支脈の一端、甲取山に築かれたもので、千早赤阪中学校の裏手、「赤坂城址」の碑が建っているところから、北に

かけての丘陵一帯です。城は東・北の二方は東条川が流れて自然の堰となり、東南には上赤坂城・茶臼山砦などの山砦が重なって金

剛山頂に続き、西は佐備谷を隔てて龍泉寺城・金胎寺城を望み、南は高塚山砦へと続いています。当時は、城の南に堀切りを設け、

高塚山砦と併せて南面の防御としていました。飲料水は、高塚山から引いたとも、甲取山の湧水を利用したとも言われています。

頂上部は四方の展望がきき、河内平野から金剛の千早城へ攻め入ろうとした場合には、まず第一の関門の役目を果たしたのが下赤坂

城でした。現在では当時の面影をうかがうのは困難ですが、本丸城と称される二反歩程の田があり、本丸の北の方に出城が構えられ

ていました。地名に「甲取坂」「屏風塚」「藤林」「出会」「隠水」などが残っています。

元弘元年(1332)、が醍醐天皇が笠置山に還行の時、笠置がもし危うくなれば、ここに天皇を迎えようとして楠正成が急いで築城し

ました。しかし、笠置が陥り、後醍醐天皇は幕府軍に捕らえられてしまいました。笠置の城を陥れた鎌倉幕府勢は、勢いに乗じて下

赤坂城へ攻め寄せました。この城はにわかづくりの城でしたが、楠木軍は奇策を用いてよく戦いました。二重塀・大木や大石を転が

すなどの戦いぶりは「太平記」に詳しく記されています。楠木軍はもともと陽動作戦を考えていましたので、10日間程でこの城は

落ち、正成は金剛山中に落ち隠れました。

翌元弘2年、楠木正成は鎌倉方の湯浅定佛を奇襲、ふたたび下赤坂城を奪い返しました。約1年後、この城は鎌倉勢のためふたたび

落城しましたが、建武の中興となり、鎌倉幕府は滅亡しました。

その後湊川で楠正成が戦死した後は、正儀らがこの城に拠りました。正平15年(1360)龍泉寺・平石両城が落ちた時、正儀もこの

城を捨てて金剛山中へ退きました。 【「千早赤阪村の史跡・日本城郭体系12」より】

歩きながら、正成の「奇策」について、錦織さんや河内さんが宏美ちゃんに解説している。

「煮えたぎった湯やら糞をやねぇ、上からおとしたんや。」

「え、くそ? くそって?」

「うんこや、うんこ。」

「ウッソー!」

「ホンマやで、しかも煮えたぎったやつをやねぇ、上からドバーッと引っかけるわけや。」

「ゲゲェーッ。熱いうんこ!うわぁー、えげつなー。」

「まさに奇策やな。」

「かけられた方はたまらんねぇ。」「さぞ臭かったやろなぁ。」「その前に熱いで。」「ほんまの、焼け糞やん。」

一同大笑いの巻。(糞尿をほんとに湧かしたかについては私は疑問に思う。)

城址の碑と中学校の間の尾根道を、森屋方面に下っていく。ほんとに典型的な尾根道で、両側は切り立っていて深い谷へ落ちていく斜

面である。その斜面、坂道の脇には果樹園が続いており、収穫に取り残されたみかんがいくつかなっていた。河内さんが一つ千切って

宏美ちゃんと分けて食べていた。

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 /chikuzen@inoues.net

SOUND:獅子寝今宵(Lion sleeps tonight)

SOUND:獅子寝今宵(Lion sleeps tonight)

SOUND:獅子寝今宵(Lion sleeps tonight)

SOUND:獅子寝今宵(Lion sleeps tonight)