SOUND:Penny Lane

SOUND:Penny Lane

SOUND:Penny Lane

SOUND:Penny Lane

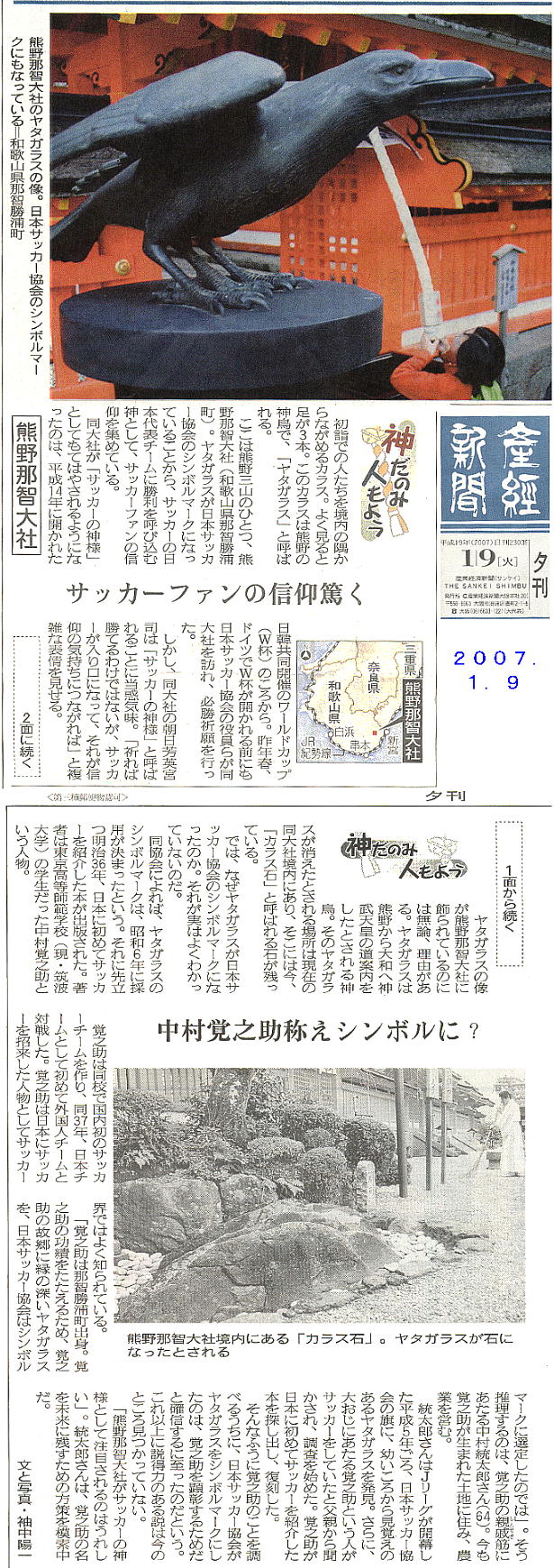

<熊野那智大社> 熊野本宮・速玉大社と共に熊野三山の一つ。那智山の中腹、標高500mのところにある。 駐車場から、滝とは反対側の那智山の方へ歩くと、5分程で土産物屋が軒を連ねる参道へでる。表参道を登り切って、赤い鳥居を くぐると、467段の石段を登る。ここから那智の滝が遠くに見えるが、ここからだとそんなに大きいような気がしない。 熊野那智大社から見る勝浦の町並みも素晴らしい。

「紀の国」は、古事記上巻 「大国主命」 の段に既にその名が現れている。大国主命の母が、「ここにいたらお前は兄弟達に殺さ れてしまうから」と言って、紀(木)国の大屋毘吉神(おおやびこのかみ)のもとへ大国主命を逃がすのである。 兄弟達はそれでも大国主命を紀国へ追ってきたので、大屋毘吉神はさらに大国主命を「須佐之男命(すさのおのみこと)のおられ る根之堅州国へいきなさい」と促し、大国主命は根之堅州国へと逃げていく。 「紀国が和歌山だとすれば、根之堅州国は熊野ではないか?」と言っているのは梅原猛氏である。氏は、日本書紀に、イザナミが 熊野(熊野の有馬村)に葬られたとあるのと、大国主命を補佐していた少名彦命(すくなひこのみこと)が常世の国へ旅立ったの が熊野であることから、熊野が「根の国」とか「常世の国」とか、つまり「死の国」に関係があるのではないかと述べている。

しかし、記紀神話において熊野が重要な意味を持っているのは何と言っても「神武東征」である。 日向を発った[かんやまといわれびこのみこと](神武天皇)は、数年掛かって浪速へ上陸するが、地元の「国つ神」長素根彦(ナ ガスネヒコ)に撃退され、大阪湾を南下して熊野に至る。そしてそこから高倉下(たかくらじ)の援助で大台ヶ原を抜け吉野に至 り、ついには背後からナガスネヒコ軍を殲滅し、橿原に都を定めるのである。この故事の故に、熊野から吉野へ至る道中には「神 武天皇」ゆかりの地や旧跡が多い。大台ヶ原山頂に立つ神武天皇像も、記紀神話に基づいて建てられているのである。

記紀神話における地名の出現度は、圧倒的に筑紫(北九州)が多く、ついで出雲地方(山陰)である。そんな中にあって、熊野は どうしてこれらの故事に登場するのであろうか? 津田左右吉が主張したように、記紀神話がほんとに後の大和朝廷によって作ら れた神話であるのなら、どうして「熊野」なのだろうか。神武天皇はナガスネヒコに敗れて熊野へ迂回する途中に、傷を負った兄 の「五瀬命」を洋上で亡くすのだが、創作だとすればこういう部分など、記記神話は極めて良くできていると言わざるを得ない。 負けたことや、身内の恥や、おおらかな性の表現など、想像力を目一杯働かせて製作された物語といえる。 しかし、ホントにそうなのだろうか? 津田学説とは全く視点を変えて、たとえばこれらの記紀神話が何らかの事実を伝えているのではないか、と考えたらどうだろう。 後世「神武天皇」と呼ばれる人物が、ホントに北九州から近畿を目指してやってきた。そして大阪で地場の豪族に負けた。そこで 紀州半島を南下し、背後から敵を討つという戦略で熊野から奈良へ入った。そして新政権を樹立した。 神話の内容と、縄文・弥生から古墳時代にかけての渡来人達の大量移入とその考古学的知見等々を比較してみると、実際に西から の武力集団が近畿へやってきたと考えたほうが、はるかに説得力に富んでいるように思える。 旧跡を考えてみても、土地の人々が、記紀神話をもとに後世、神武天皇が座った「腰掛け石」や、休んだ「休み岩」などを創作し たと考えるより、ほんとに古代「神武天皇」がそこに座り、そこに休んだのだとその土地では伝承されてきた、と考えたほうが自 然ではないだろうか。

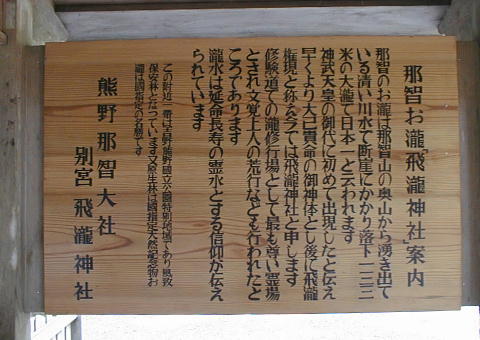

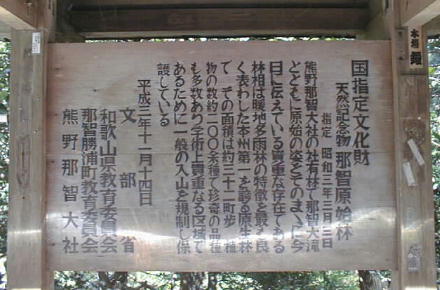

<那智の滝> 飛瀧神社の御神体・那智四十八滝の一の滝。高さ133m、幅13m、日本一の高さを誇る。200円払って滝の近くまで行き、滝の前 で水しぶきを浴びると顔に当たる水が気持ち良い。側まで行くとほんとに 大きい。水飛沫が舞う様は幻想的でもある。

後世の記録では、後白河上皇34回、後鳥羽上皇28回、鳥羽上皇21回というように、院政時代の上皇達の「熊野詣で」は常軌を逸 している。何故ここまで「熊野」に通う必要があるのか。大人数の部隊をしつらえ、「蟻の行列」と揶揄されても、毎年毎年苦 行ともいえる「熊野詣で」を繰り返す。記録では、天皇家の最初の熊野詣では宇多天皇による延喜7年(907)の御幸という事に なっているようだ。通説では、宇多天皇は密教や仏教に信仰篤く、それが熊野詣でを引き起こした、とされているようである。 直接の引き金はそうかもしれない。 しかし、大和朝廷を確立した天皇家には、神武天皇がほんとに熊野から上陸したという、いわば熊野は「天皇家発祥の地」であ るという伝承が残っていたからではないだろうか。 それ以前には、天皇家は北九州から来たという伝承があり、神宮皇后や斉明天皇の時代には九州を重要視したが、時を経てそれ は薄れていき、やがて熊野が「天皇家発祥の地」とされるようになったのではないだろうか。そう考えると、天皇家があそこま で「熊野」に執着するのも納得がいくような気がする。