Music: PS. I love you

Music: PS. I love you歴史倶楽部有志例会

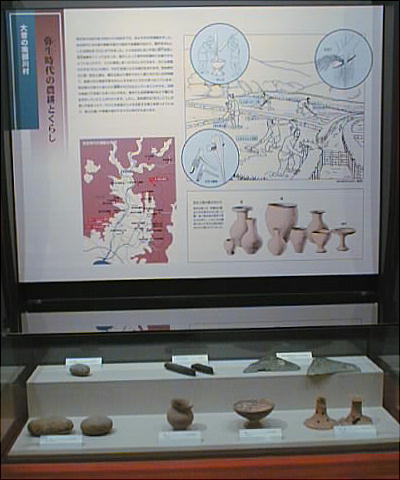

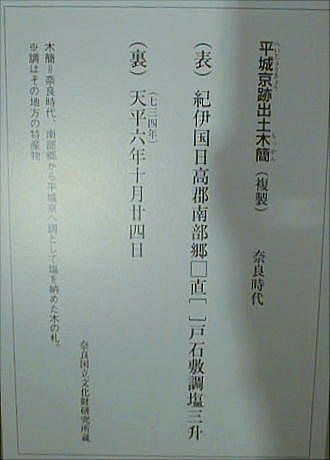

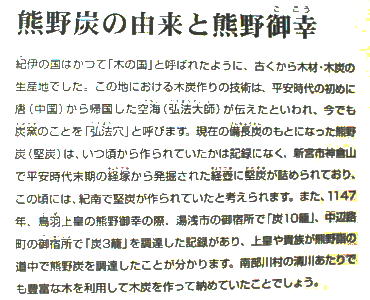

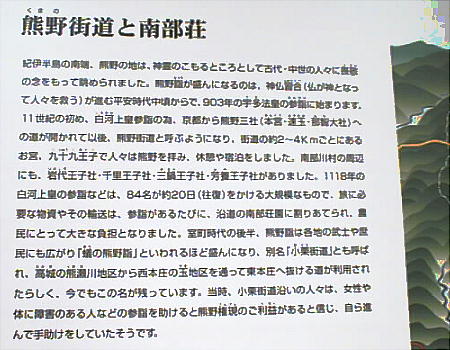

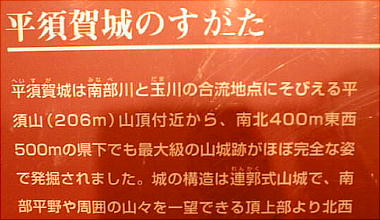

さすがに日本一の梅の産地らしく、郷土館も「梅」だらけだ。1Fが歴史資料室で、2Fが梅の産業展示室、3Fは学習室 とかで、4Fがお土産販売の売店である。 南部という名前は、都から見てもっとも南の方角にあるからという説や、3つの鍋から来ていると言う説など幾つかあるが 定説はないようである。風光明媚、気候温暖、豊富な魚介類・野菜類と、極めてすごしやすい土地であるように思えるが、 唯一の欠点は多雨である。和歌山県は雨が多い。

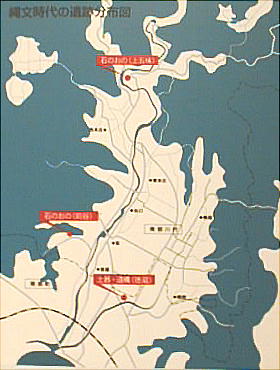

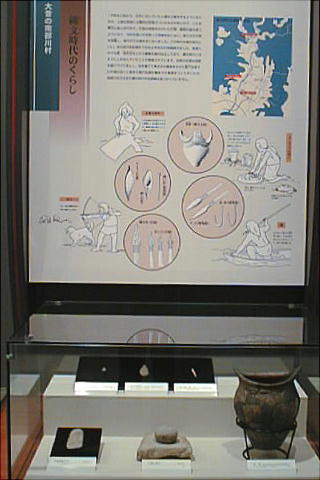

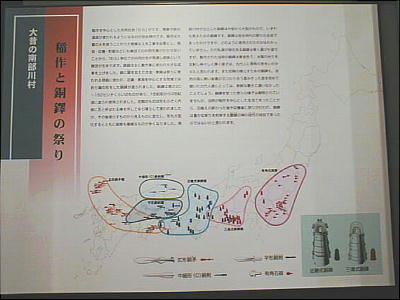

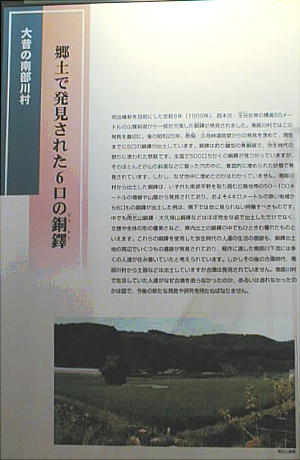

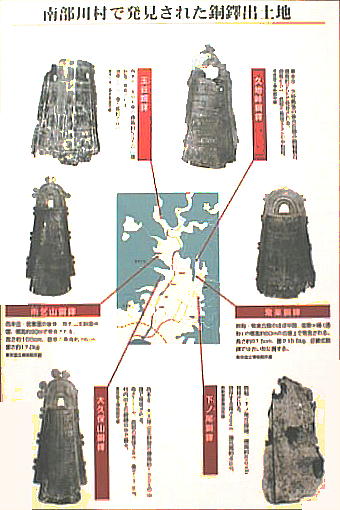

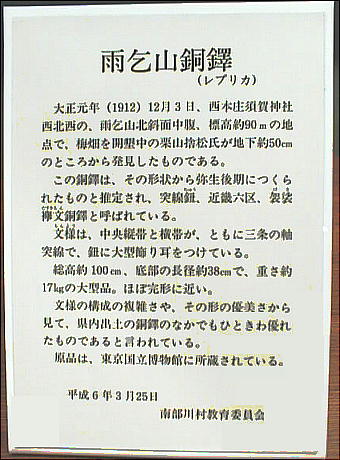

和歌山にはこの型の銅鐸が多い。滋賀から、和歌山、三重、愛知という地方にかけて、この大型の銅鐸が広く分布している。 稲作を携えてやってきた弥生人達の前に、この銅鐸を信奉する集団がこの地方にいた可能性を示唆している。

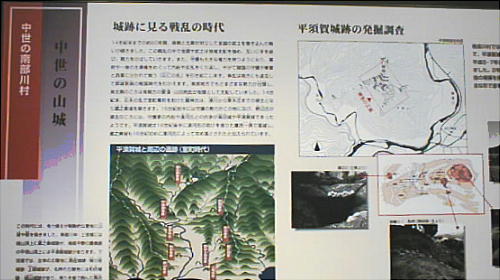

この城の発掘跡があるというので、帰りに見に行ったが分からなかった。山の上へ上がっていく道も見つけられず、近所の 人に聞いてみても、誰もしらなかった。車窓から、多分あのあたりじゃなかろうかと、山並みを見ながら推測した。

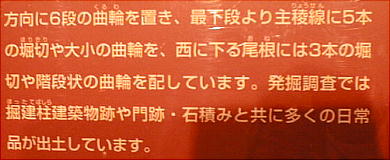

梅振興館の屋上から見た、南部川村南部。下左も、勿論梅林である。

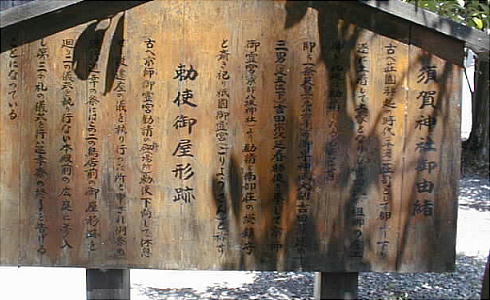

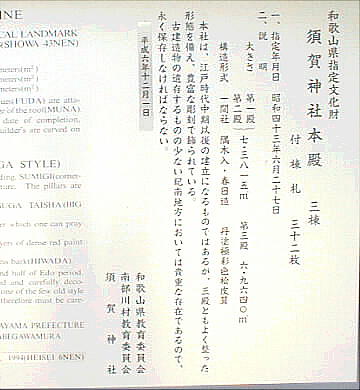

須賀神社(南部川村)

朱塗りの極彩色も鮮やかな社殿が並ぶ南部川の総鎮守社。創建は10世紀頃とも室町時代とも言われ、

スサノオニミコトなどを祀っている。毎年10月9日の御霊祭には勇壮な馬駆けなどが古式に則って行われる。

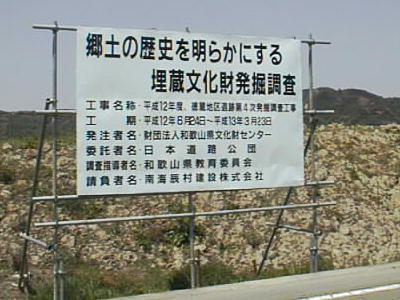

どっかで発掘やってたで、と言う言葉だけを頼りに探し当てた発掘現場。しかし日曜で誰もいず、何の発掘なのか分からな かった。「しかし、井上さんすごいなぁ。ぐるぐる廻ってよう見つけたなぁ。何か匂うんちゃう?」とは服部さんのお言葉。

邪馬台国大研究ホームページ / 歴史倶楽部例会 /南部川村