Music: End of the World

Music: End of the World

2003.7.21 滋賀県草津市

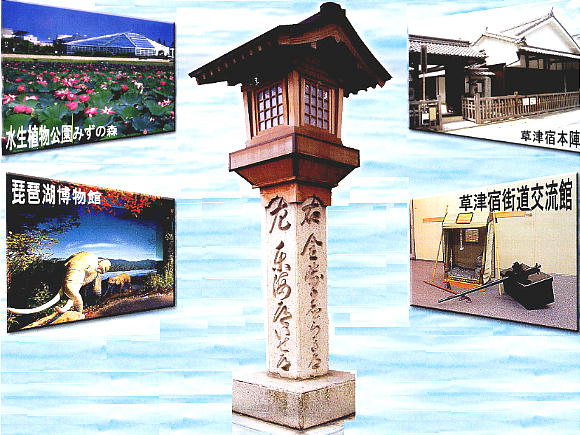

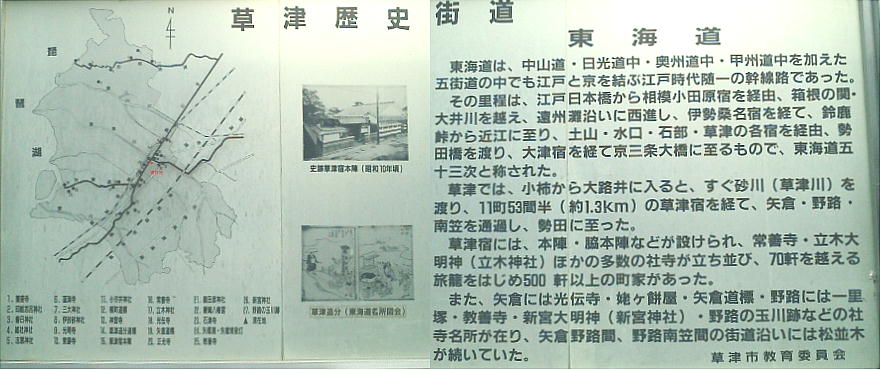

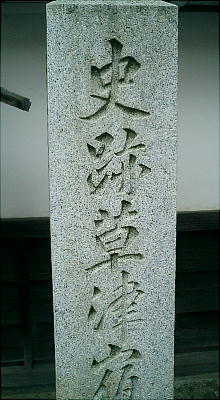

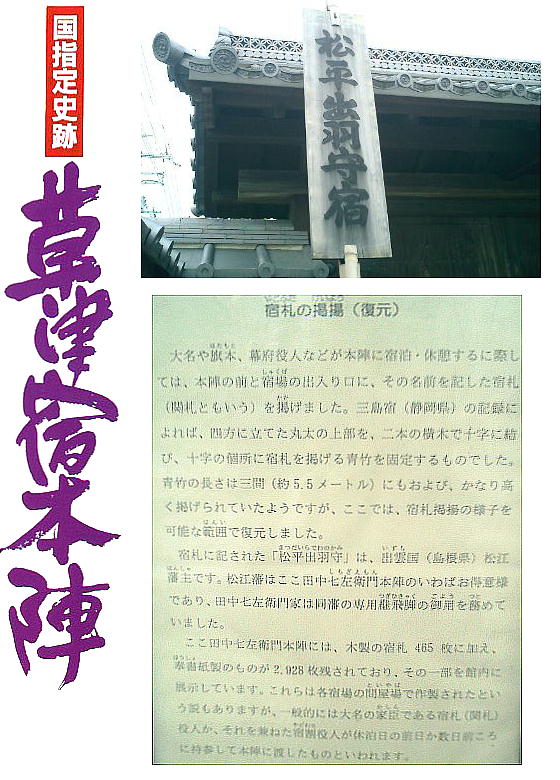

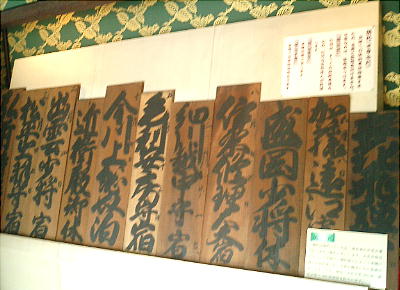

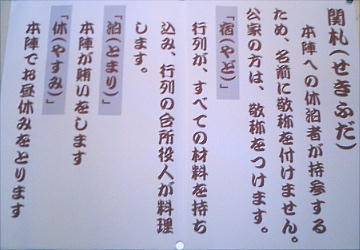

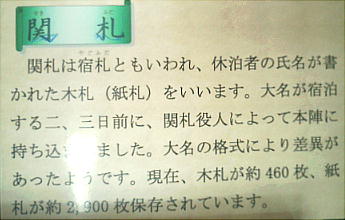

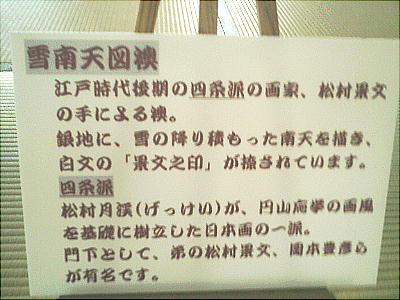

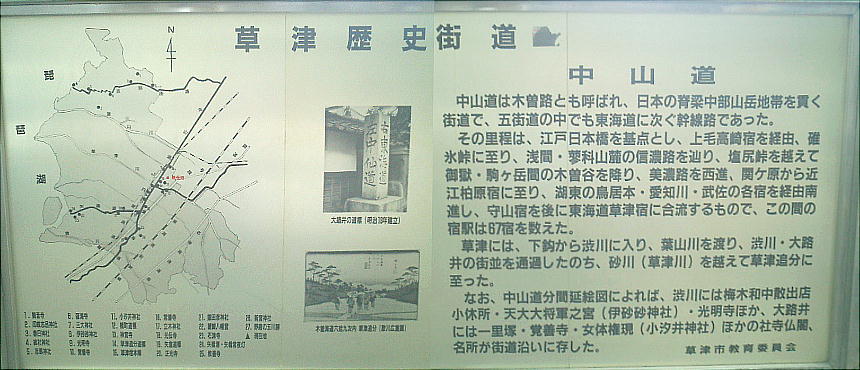

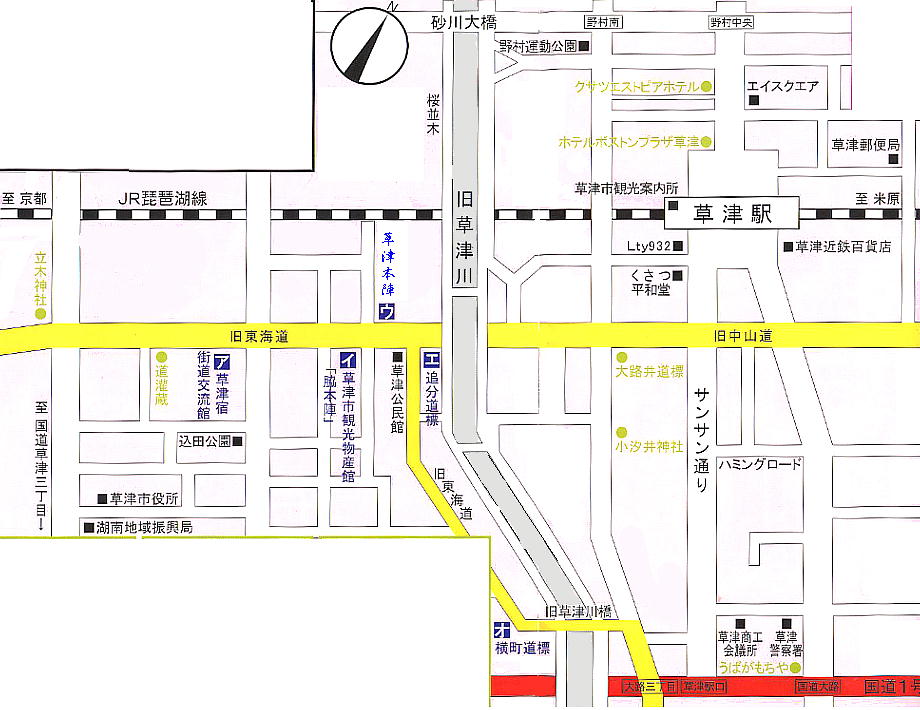

まだ梅雨が明けず、南九州では豪雨の被害が甚大だった後の7月連休、以前仕事で来て、そのうちじっくり見たいと思っていた 「草津宿」を訪れた。JR草津駅の改札を東口から出ると、駅前の高架の上の広場に「草津宿」の石碑が立っている。とりあえ ず本陣を見ようと商店街の中を抜けてゆく。5,6分で旧草津川の下に掘られたトンネルに着く。この川は、道路より川面が高 い天井川になっている。小学校の時、天井川として教わるのはまずこの草津川である。 かって草津は、東海道と中山道の分岐点として重要な位置を占める宿場町であった。東海道53次のうち52番目の宿で、交通 の要所として栄えた宿場町である。東海道は、本陣付近から草津川の堤防に沿って上り坂になっており、少しの雨でも架橋は許 されず、しばしば川止めされたこともあったと言う。草津宿本陣は、寛永12年(1635)に設置されており、大名や幕府役人等の 宿泊を担った。宿帳には忠臣蔵の吉良上野介や浅野内匠頭、皇女和宮、シーボルト等が宿泊した記録が残っている。 現在残る草津宿本陣は「田中七郎左衛門本陣」で、昭和24年に「草津宿本陣」として国の史跡に指定され、平成元年に保全整 備工事が始まり、平成8年に工事が完了した。かって草津には宿泊施設として本陣が2軒、脇本陣が2軒、旅籠屋は70軒余あ ったといい、田中七左衛門本陣は敷地が1300坪もあったが、東海道にあった宿場の本陣で1200坪以上あった所は5軒し かない。

上右の写真、トンネルの上が下の(旧)草津川である。今は殆ど水が流れていない。かってはここは水量が多く、しばしば川止めになった。

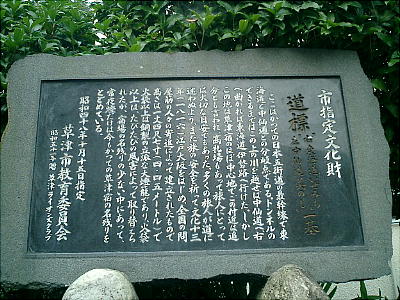

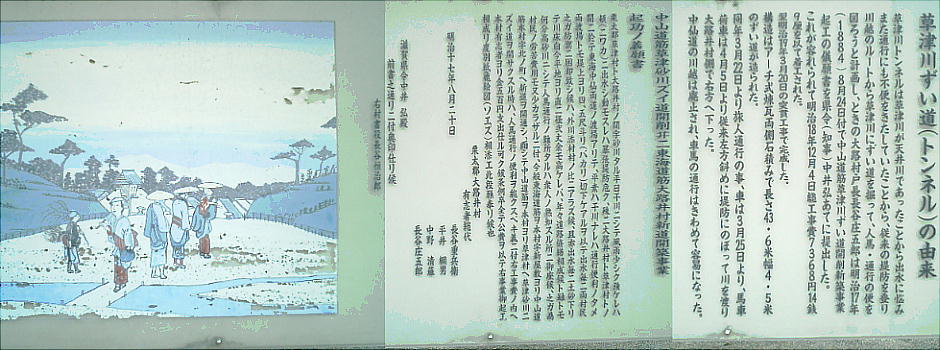

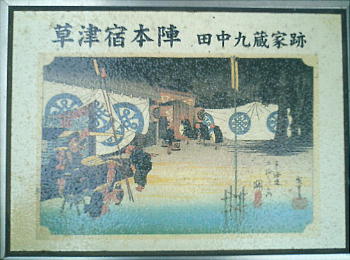

<天井川> 天井川とは、川底に土砂が堆積し続け、その都度堤防を高くしていった結果、川床が周辺の土地よりも高くなった川のことを言 う。草津市の真中を流れる草津川は典型的な天井川として知られ、周囲の民家の屋根より高いところを流れている。JR東海道 線や国道1号線、旧中山道もこの川の下を通っており、全国的にも非常に珍しい風景である。国道1号線が通っている部分には 「草津川トンネル」があり、明治19年の開通当時は、レンガ作りのアーチ型だった。 <草津追分の道標> 明治19年に掘られた草津川トンネルの南出口横に、石製の大きな常夜燈、「追分け道標」が立っている。東海道と中山道の分 岐、合流の地であった草津は、天下を手中に治めようとした時の権力者たちにとっても、歴史上重要な場所だった。後ろの天井 川を越せば「中山道美濃路」。守山、美濃、或は、北国道、長浜、越前への道で、右へ曲がれば「東海道伊勢路」へ行けた。 この角にあった田中九蔵本陣は既になくなり、その跡は今は公民館となっており、その表示が道路の排水溝の蓋にあるだけだ。

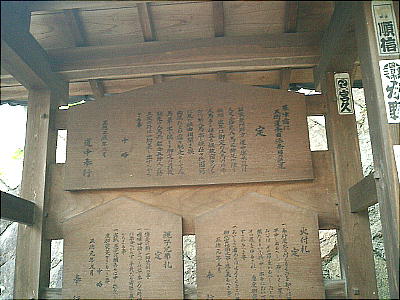

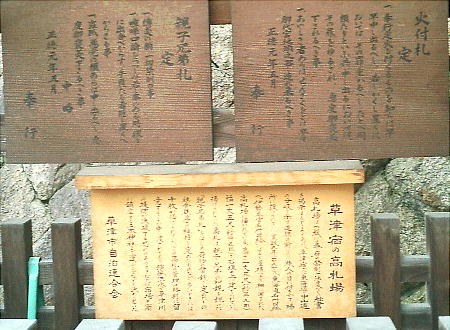

分岐点の「追分け道標」の反対側に高札場があり、延命地蔵が祀られている。解説によれば、番所からのさまざまな通達が出さ れるたびに高札が掲げられ、多いときは10枚くらい懸かっていたとある。

分岐点の角に立つ公民館の前には、明治時代のポスト(今も現役)や尭孝法師の句碑、中山道の案内板、針金造作の現代彫刻な どが置いてあり、草津本陣のイメージアップに貢献している。

本陣跡

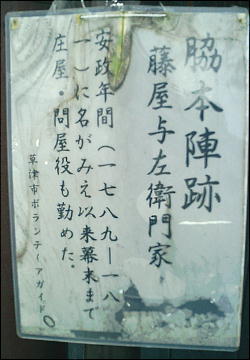

分岐点から南西に延びる道筋が京都方面に向かう旧街道で、現在の草津二丁目・三丁目である。また、分岐点から草津川に沿っ て東に延びる道筋が江戸方面に向かう旧街道で、現在の草津一丁目となる。分岐点近くの古い門構えの家が草津宿本陣で、国指 定史跡となっていて復元・公開されている。本陣から南に古い町並みが続き、昔の構えの家は街道の東側に集まり、北から、 脇本陣藤屋与衛門(山田耕司家) 吉川老舗(茶販売)(吉川盛夫家) 脇本陣跡(草津市観光物産館) 本陣田中九蔵家跡(現在はお食事処・土産物屋) 問屋場(太田酒造) となっている。草津宿本陣跡は今資料館となり、内部が公開されている。新しく建て直され、白壁と黒い瓦、べんがら塗りの柱 の色が美しく、屋根には卯建(うだつ)も上っている。今では観光宿場町草津のシンボル的な存在である。

本陣前をウロウロしていたら、偶然にもバッタリと高校時代の友人岡崎君に出会った。自転車に乗ってフラフラと、パチンコ屋 からの帰りのような感じで、「オッ!」と声を掛けられた。「何しとん?」「いやぁ、ちょっとね。草津見学に。」「ええなぁ」 「なんでや。」「ちょっと家でも寄ってく? 嫁半しかおらんけど。」「いやぁ悪いし、また今度ゆっくり。」「ほうか、ほな 又。」「ほな」」 彼とはつい2週間ほど前の、高校同窓会の近畿総会で会ったばかりだったが、彼は私に同行者があったので 気を使ったのか、また自転車に乗ってフラフラと行ってしまった。

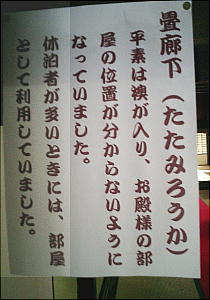

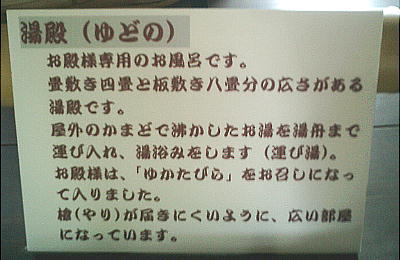

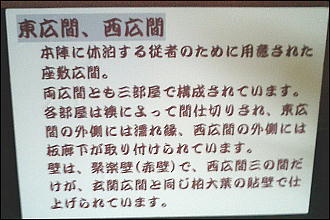

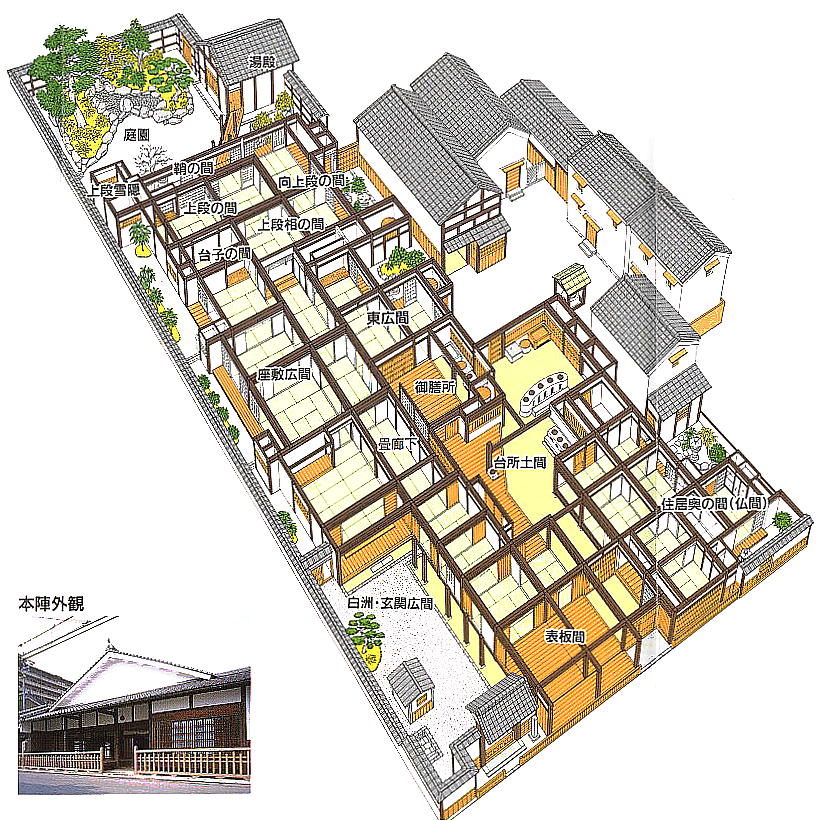

表門の白洲を通り式台を上がると、玄関広間、座敷広間、台子の間と部屋が延び、一番奥に上段の間、向上段の間がある。 上段の間は、大名が宿泊する本陣の中で最も格式の高い部屋で、向上段の間は付家老が利用した部屋である。また、台子の間は、 大名に茶を立てた部屋という。

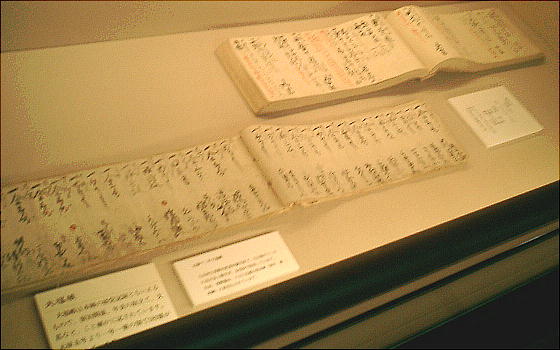

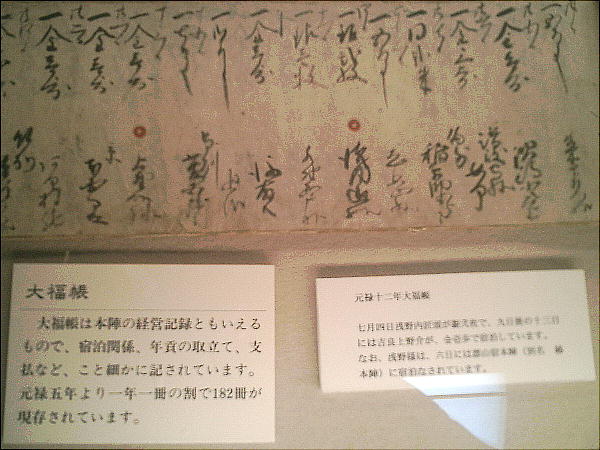

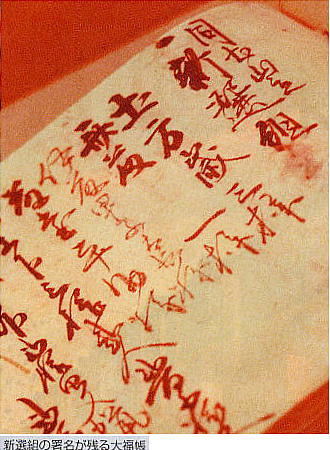

この草津宿本陣は田中家が経営し、元禄5年(1692)から明治3年まで182册の宿帳が残されている。田中家は、材木商など を営んだ名家で、古図によると、敷地が1305坪、屋敷の間口が14間半、建物の建坪468坪、39室の大規模な構えであ った。前述した吉良上野介や浅野内匠頭以外にも、京から江戸へ帰る新撰組の連中もここに泊まっており、近藤勇、土方歳三、 沖田総司等の名前も宿帳に残っている。

上右の内側部分が、外から引き出して見れるようになっている(らしい)。

本陣の北側に別棟の母屋が建つ。大戸口を入ると奥まで土間が続いており、右手に店の間・玄関の間・帳場の間と並び、左手に 板間がある。土間の奥は台所で、大きなクドが復元されている。台所脇の板の間は御膳所と呼ばれる配膳室である。

こちらは脇本陣である。草津宿本陣のすぐ近くにある。今はお食事所となっていて、土産物の即売所、草津市観光案内コーナーもある。

江戸時代後半の天保14年(1843)に発行された「東海道宿村大概帳」によると、草津宿の宿内総家数は586軒で、本陣2、 脇本陣2、旅籠72軒を数える大規模な宿場であった。その跡を示す陶板が、道路の排水溝の蓋に埋め込まれている。下左はも う1軒の本陣の跡である。その田中九蔵本陣はもう跡形はない。旅籠屋は多い時期には130軒余りあったとも言われる。

覚善寺と大路井道標。明治19年(1886)草津川のトンネルができた際、東海道と中山道の分岐点が追分からこの覚善寺南西角に 移り、現在は寺の門前に石碑が立つ。

門を入った右手の扉裏に、「役行者神変大菩薩」と書いた石柱が立っている。何でこんな所に? しかもお地蔵さんとは?

現在、草津駅前はマンションや大規模商店が立ち並び、中規模な地方都市として開発されている。京都駅まではJR東海道線で 25分という距離にあり、年々人口が増加しているベッドタウンである。先ほどの私の友人もここに家を買った。京阪のベット タウンとしても、また産業運輸の拠点としても年々発展しているが、旧道は戦災を受けなかったため、町筋として昔の面影をと どめている。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 草津本陣