Music: While my guitar gently weep

Music: While my guitar gently weep歴史倶楽部第73回例会

鳥羽城(九鬼城址)

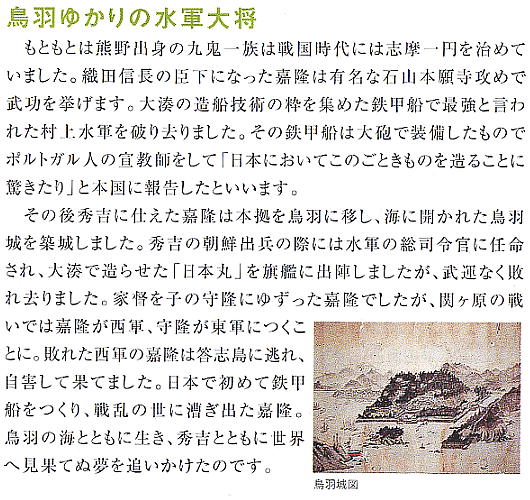

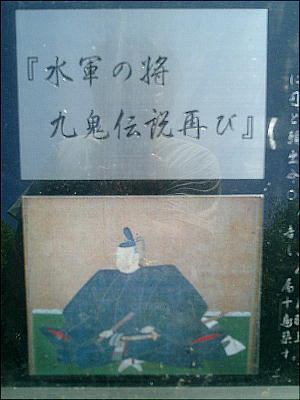

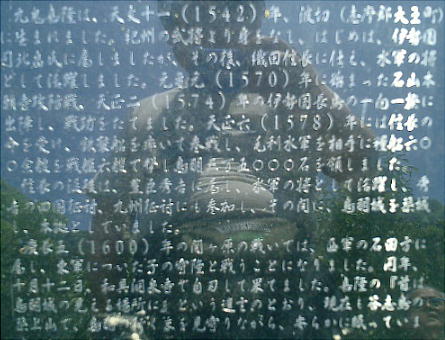

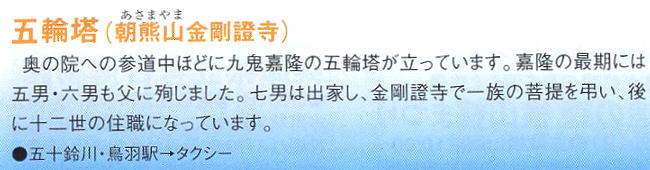

--------------------------- 九鬼水軍(三重県鳥羽市) --------------------------- 天正19年(1591)2月、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、世界制覇の新たなる野望を胸に抱き、まず朝鮮を攻め次ぎに中国に戦 の矛先を向け、日本中の諸大名に船舶の建造を命じた。志摩の海賊を祖先とする九鬼嘉隆は、当時、日本沿海における水軍大名とし て不朽の名声を得ていたが、この命を受け、更なる「日本一の軍船」の建造に着手した。鳥羽の賀多神社のおつげにより、この神社 の境内にある龍燈松で船の竜骨を作り、「鬼宿」という名を、完成した新船につけた。 全国から集まった数千の軍船は、肥前・名護屋城の豊臣秀吉のもとへぞくぞくと集結していた。九鬼嘉隆の「鬼宿」船は、志摩の海 を出てやがて大海へと向かう。その偉大なる船、鬼宿が名護屋湾に姿を現した。ひときわ威容を誇る鬼宿に目をとめた秀吉は、諸将 を連れて船に乗り込み「さすがは日本一の九鬼が作った船じゃ、これより日本丸と改めよ」と激賞し、嘉隆に褒美を与えたという。 秀吉の賛辞を得て意気揚々と朝鮮国へと向かった九鬼嘉隆だったが、しかし彼はこれより先、自らの数奇なる運命の迷宮を彷徨う事 になる。実子である九鬼守隆と東西に別れての関ヶ原の戦の後、最期を迎える九鬼嘉隆がこの地に残した伝説は多い。

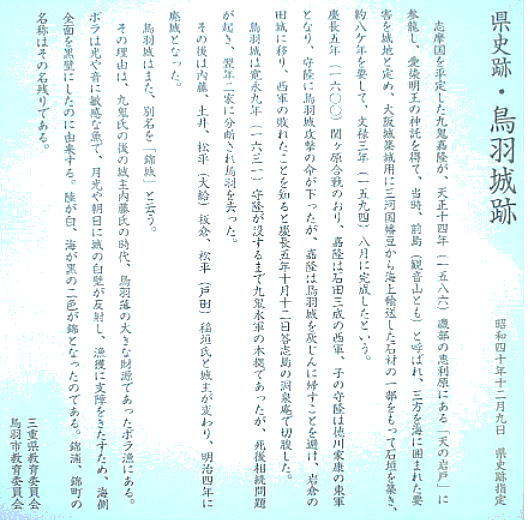

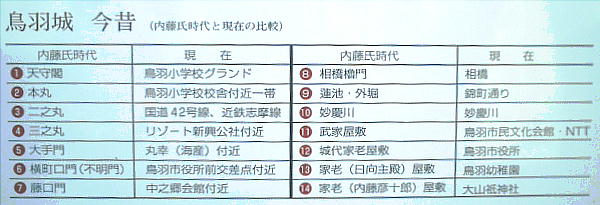

------------------- 鳥羽城跡 ------------------- 九鬼嘉隆が文禄3年(1594)に築城し、その後は九鬼水軍の本拠地となっていた。大手門が海側に突出して造られるという全国でも珍 しい形をしており、この大手門が出入り口となっていた。現在は二の丸後に小学校が建てられ、石垣のみが残されている。

上が小学校のグラウンドで、そのグラウンドから一段下へ降りた所が校舎である(下)。今日は日曜だからか誰もいないが、もう使 われていないのじゃないかと誰かが言っていた。でもグラウンドが校舎より上にあるなんてなかなかユニークだ。飛びすぎたボール は麓まで拾いに行くのだろうか。

↑ ここに天守閣が建っていたのだ。 ↓ ここに月が出たらホンマに「荒城の月やね」とみんなが言っていた見事な松の枝振り。

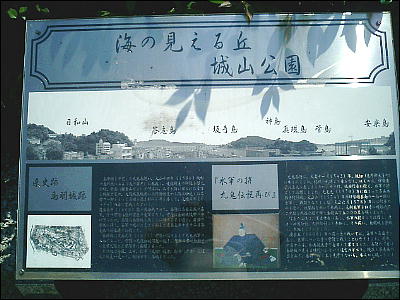

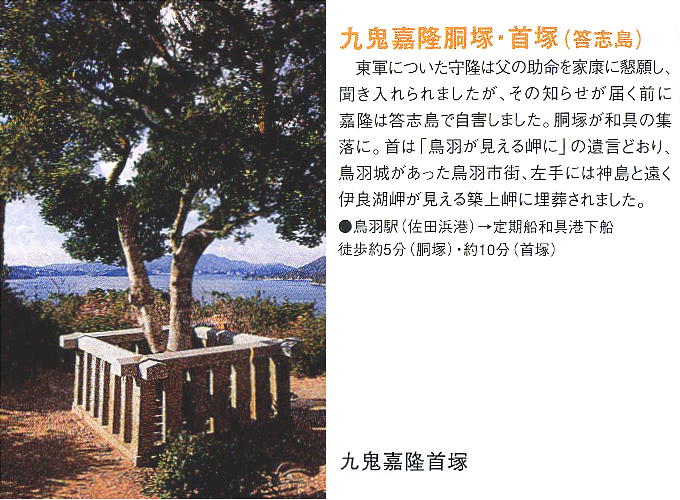

----------------- 九鬼嘉隆首塚 ----------------- 下の写真の左から2つ目の島影、色が薄く写っている島が「答志島」である。嘉隆が自刃した洞仙庵のあった答志島和具には二つの 塚がある。そのうちのひとつ首塚は、自刃した嘉隆の首を、家康の実検を受けるため伏見に送り、持ち帰った後に胴と別の場所に埋 められたものと考えられている。

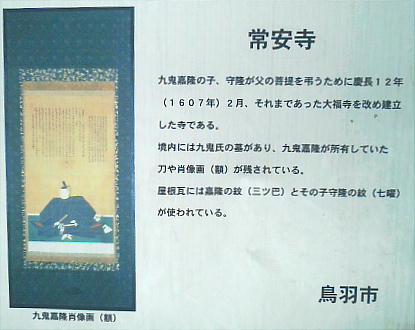

常安寺(九鬼氏菩提寺)

------------ 常安寺 ------------ 鳥羽市内の樋の山の北麓にある九鬼嘉隆ゆかりの菩提寺。この寺は九鬼嘉隆の追善のために1607年、嘉隆の子・守隆が建てたものと されている。戦国の英雄武将・九鬼嘉隆の名をこの地に残し、今はひっそりとして鳥羽の歴史を語る。

-------------------------- 明治天皇行幸記念碑 -------------------------- 鳥羽地方を訪れた明治天皇夫妻は、この常安寺に宿泊した。

ガラス戸に刷られた紋所は、左側が九鬼嘉隆。右側が実子九鬼守隆の紋。親子で紋まで変えたのである。

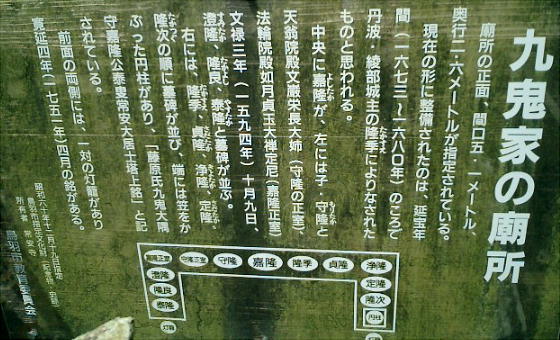

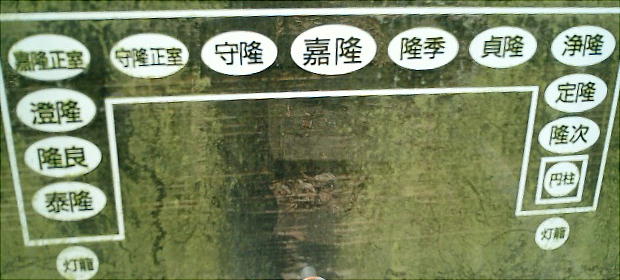

---------------- 九鬼嘉隆廟所 ---------------- 上、錦織さんが立っている奥に九鬼家の廟所がある。丹波綾部へ転封になった孫の隆季が整備したとされる。墓所を聞いた近所の おばさんは、左上写真の「右側が九鬼さんで、左側の門が稲垣さんですわ。」とまるで近所の人の墓を教えるような口調だった。

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 鳥羽城址

邪馬台国大研究・ホームページ/ 歴史倶楽部/ 鳥羽城址