Music: Lion King

Music: Lion King鬼ノ城から降りてきて昼食を取った後、秀吉の水攻めで有名な「備中高松城跡」が整備されて公園になっているとの事だったので 訪ねてみる。

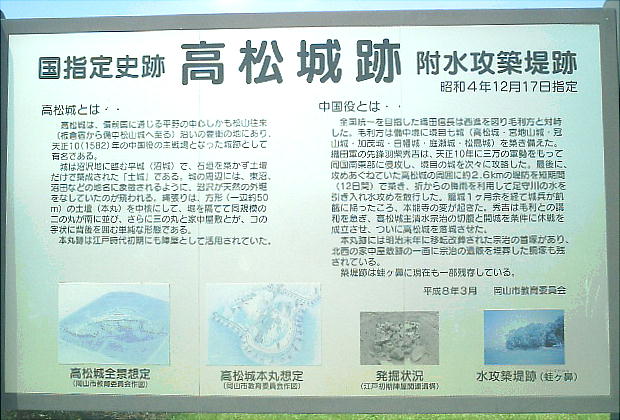

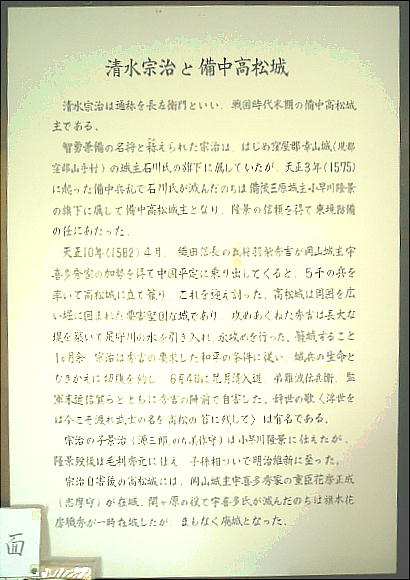

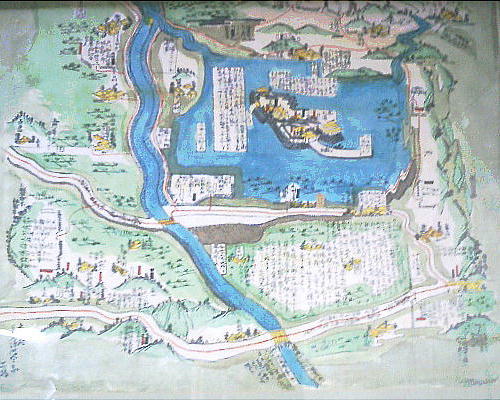

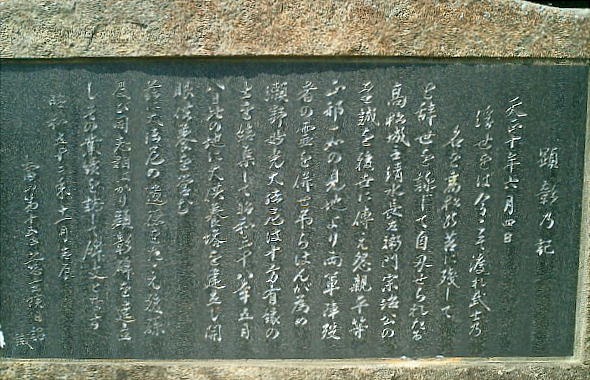

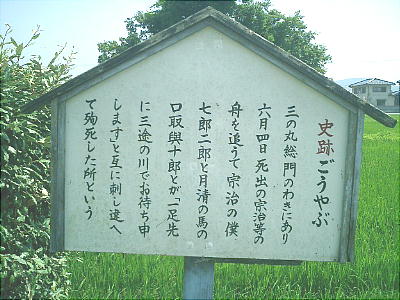

遺跡名: 備中高松城 所在地: 岡山市高松 概説: 天正5年(1577)に織田信長の命により、羽柴(豊臣)秀吉が中国地方に派遣され、中国攻めが始まる。この中国攻めの 最後を飾る戦いが毛利方との間で行われた岡山市の備中高松城をめぐる戦いだった。備中高松城は、戦国の武将清水宗 治の居城で、毛利方に属し、戦国時代としてはポピュラーな平城だった。この城は天正10年(1582)5月13日に秀 吉により水攻めを開始され、同年6月4日、城兵を助ける事を条件に、城主清水宗治が切腹、落城することとなる。

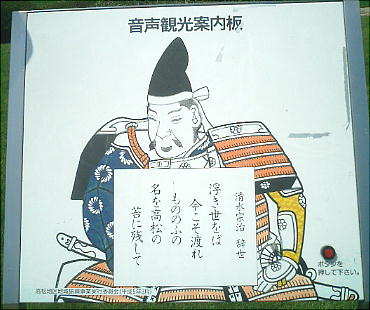

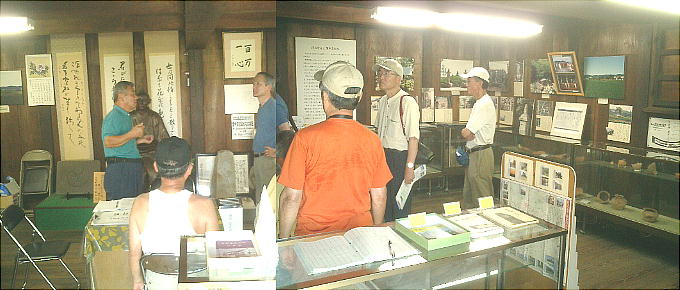

上右は、清水宗治の辞世の句として世間に知れ渡っているものだが、資料館のおじさんの話では、ほんとはこれは辞世の句ではな いらしい。ホントの句というのは資料館に掛け軸があったが忘れてしまった。

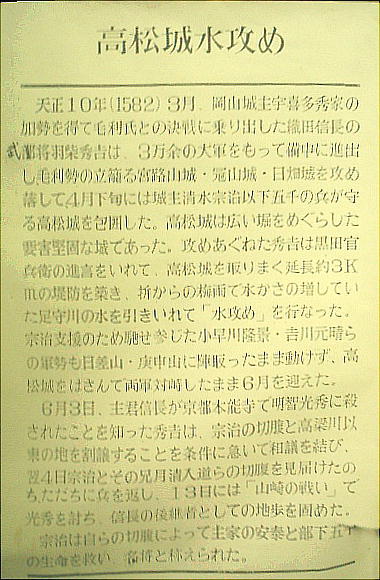

戦闘を開始してからの秀吉は、毛利方の城主であった清水宗治を攻めあぐねていた。備中高松城はもともと非常に平坦な地形にあ り、当時でも本丸、三の丸付近の標高は5m前後、城の周囲は標高3m程度の沼地だったようである。このため、馬による進軍は 大変困難な攻めにくい城だったようだ。秀吉は攻めあぐねて信長に援軍を頼む。信長は明智光秀にも秀吉援軍の命を下し、自らも 備中へ赴くことにし本能寺に泊まる。これを知った光秀は、その夜秀吉の待つ中国路へは向かわずに、大堰川を渡って京都に入り 信長を討つのである。 さて思い悩んだ秀吉であるが、秀吉の軍鑑であった黒田勘兵衛(如水)に相談する。勘兵衛は地形を見て一計を案じ、外堀三里に 堤を築き水攻めを敢行することを秀吉に進言した。秀吉はこれを採用し、夜半、近在の家々から障子・襖をかき集め塀を作らせた。 さらに土嚢を1袋幾らでこれまた近在の農民に競わせてかき集め、12日間で沼地を取り囲む堤防を作り上げた。高松城の中にい る清水方は、秀吉が一体何をしているのか、水が流れ込むまで理解できなかったと言われる。 取水口から足守川の水が一気に城の廻りに流れ込み、たちまちにして高松城は水浸しになった。孤立した宗治は、万策つきて、自 分の首のみで和平を結ぶという秀吉の申し出をのみ、湖上で供の家臣と自害した。

天正10年(1582)6月3日未明、備中高松城を水攻めにして20日目、高松城を包囲中の秀吉は全く偶然に、本能寺の変を知る のである。光秀が毛利方に放った密使が、闇夜で道を間違えあろう事か秀吉方に迷いこんでしまったのだ。秀吉にとってまさに晴 天の霹靂であったが、躊躇している時間はない。直ちに京へとって返し光秀との戦に勝利しなければならない。自らの命のみで将 兵全員は助けるという講和の条件を清水宗治が飲んだのは、秀吉にとっては渡りに船だった。清水宗治の悲劇は勿論本能寺の変を 知らなかった事にあるが、あともう少し辛抱していれば、というのは「歴史のもしも・・・」である。 6月2日に本能寺の変、6月4日に清水宗治切腹。宗治の湖上での切腹を見届けた後秀吉は、翌朝、直ちに居城・姫路城に向かっ て70kmの行程をわずか2日間で駆け抜け、また姫路から尼崎までの80kmをこれまた2日間で駆け抜けた。これが世に言う 「中国大返し」である。 光秀の軍が丹波亀山を発ったのは6月1日夜10時過ぎである。その数1万3千。秀吉の備中責めの援軍として信長軍と備中で合 流するはずであった。亀山から備中へ行くには大阪北部の能勢あたりの峠を越して播州に出るのが経路であったが、しかし光秀軍 は峠を越さずに京に向かうのである。 信長を倒した光秀は諸将に書簡を送り、又信長の本拠安土城の安全確保に奔走、あるいは朝廷に銀子を献上するなどしているが、 その努力は結果的に全く報われなかった。当然光秀の援軍としてはせ参じると期待していた細川幽斎(藤孝)と忠興父子、筒井順 慶、共に動かず、軍事的にも最初から誤算だらけだった。 藤孝・筒井とも明智軍団の与力大名であり、藤孝の子忠興は、光秀の娘(お玉、のちの洗礼名ガラシャ)婿である。これが参加し ないという事は光秀にとってショックだったにちがいない。さらに加えて大きいショックは秀吉の中国大返しの予想以上のスピー ドだった。光秀が秀吉の動きを知った11日には秀吉はもう 尼崎まで来ていた。そして光秀の組下であった池田恒興・茨木城の中 川清秀・高槻城の高山右近などまでが秀吉軍に合流していたのである。 サラリーマンの臨機応変な変わり身の早さには恐るべきものがあるが、それは戦国時代から培われてきた日本人に特有の能力なの であろうか。「昨日の敵は今日の友」などという言葉が生まれるのは、こうした土壌があるからなのか、それとも人間誰しも強い 方になびくのが当たり前なのか。「武士道」などというものをことさらに強調して鼓舞しなければならなかったのは、武士達がそ ういう存在である事を知っていたからこそのような気がする。ともあれ、光秀は天王山で秀吉に敗れ、最後は農民に竹槍で突かれ て絶命する。果たして、密使が毛利方に到着していたらどうなっていたのか。全く事実は小説より奇也である。

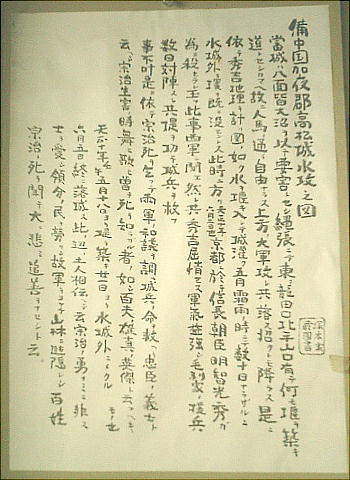

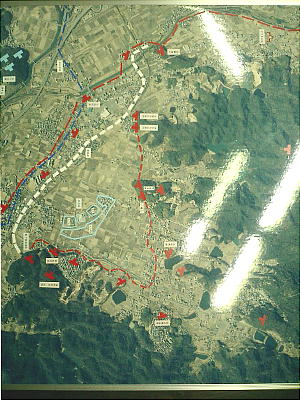

円形の説明板に、水攻めの地形と誰がどこに布陣していたかという布陣図が作られている。その先には土蔵

風の資料館があり、水攻めに関する各種資料が展示されていた。管理のおじさんから水攻めの話も聞けた。

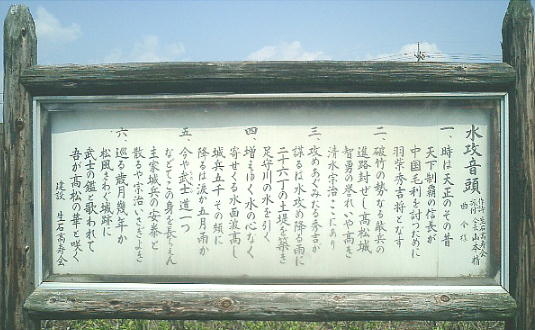

「水攻め音頭やて!何でも作りよるなぁ。」「これ歌うて盆踊りとかしとるんやろか?」

説明してくれているオジサンの後ろに3枚の掛け軸があるが、あの一番右がホントの清水宗治の辞世の句だった。

城址公園の向かいに、「清水宗治公自刃の跡」と顕彰碑が建てられている。

有名な水攻めの高松城も、今ではのどかな高松城址公園となっている。かっては水攻めの話そのものが誇張か作り話と思われてい て、この遺跡は吉備路の中でもあまり顧みられない所だったが、最近水攻めの堤防跡等が発掘調査されこの話が本当であったと一 気に脚光をあびた。 アクセス:JR吉備線備中高松駅より徒歩5分 (参考:JR岡山〜備中高松=約16分、JR総社〜備中高松=約17分)

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 吉備王国の旅

邪馬台国大研究ホームページ / INOUES.NET / 吉備王国の旅