Music:End of the World

Music:End of the World大畑古墳・山添家住宅・住吉神社・桜源郷

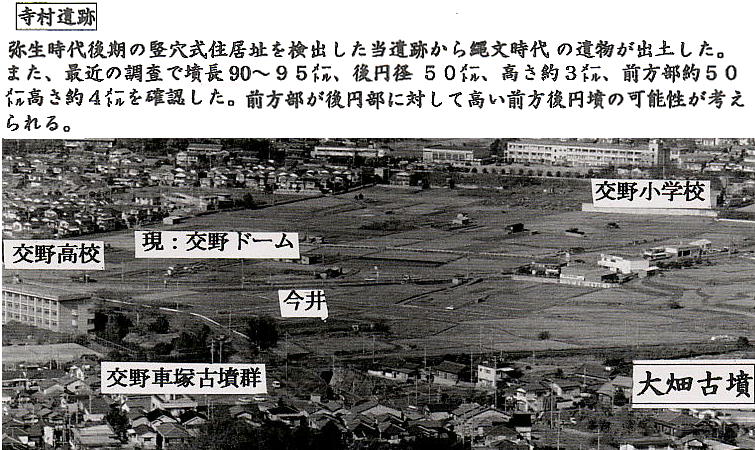

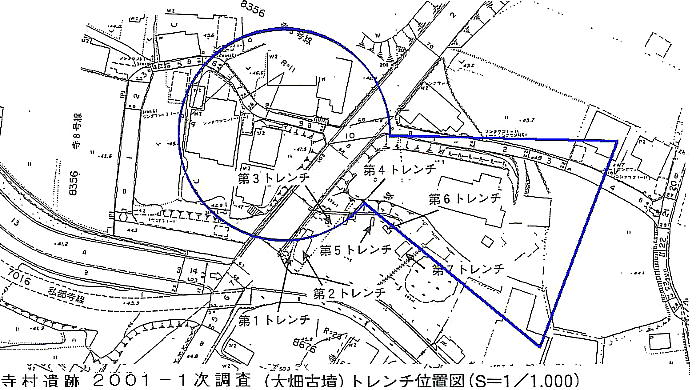

大畑古墳 交野で一番新しい古墳で、7世紀頃の築造とみられているが、今は住宅の下である。しかしながら、後円部を取り囲むようにし て道が巡っており、前方部突端の「落ち」もハッキリ残っている。平田さんに附いてぐるりと後円部を廻る。円形に道が続いて いてヘンな感じだ。寺村古墳群に属し、弥生時代の遺跡検出に伴って発見されたと資料にある。

後円部を回ってきて(上左)道路に出ると、ここが「くびれ部」のようだ(上右)。目の前に前方部のなごりが見える。

上の写真で、中央に見える高い石垣。これが前方部の先端だそうだ。この家の住人のオッサンが、何事かと我々を見ていた。

江戸時代の庄屋の家。重要文化財の「山添家」住宅。静かな住宅街の中にあり、現在も子孫が住んでいるので、閲覧は月に一回。 11代前の九左衛門平精が宝永2年(1705)に建てたものとされている。母屋は土間の面積が広く、雨の日は土間で農作業が出 来た。今では全国でも少ない茅葺きの屋根である。上右の写真が垣根(塀?)越しに見た母屋である。屋根が少し見えている。

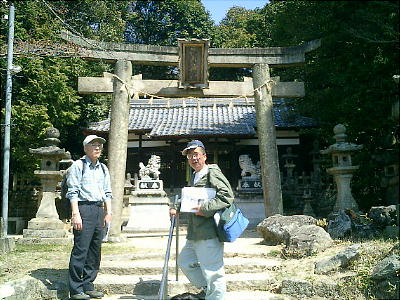

住吉神社 全国に住吉神社は何社くらいあるのだろうか? 住吉神社と言えば関西では、大阪市住吉区の住吉大社が有名だ。そこへの入り 口である港側の地名は住之江である。住吉神社は海の神様として有名で、一般には神功皇后を祀っていると思われているが、多 くの住吉神社の祭神は、底筒男命(そこつつのをのみこと)、中筒男命(なかつつのをのみこと)、表筒男命(うわつつのをの みこと)である。そして、神功皇后(息長足姫命:おきながたらしひめのみこと)なのだ。 この三神は、いざなぎの尊が黄泉の国の穢れを清めるために、筑紫の日向の橘の小戸の阿波技原(あわぎはら)で禊祓(みそぎ はらい)を行った時に、海の中から生まれ出た神々という事になっている。大阪・住吉大社の縁起によれば、神功皇后が新羅征 伐に際して住吉大神をこの地に奉って、自らも第四宮として奉られた由来が記録されている。大阪・住吉大社も古来より「海神」 として崇められ、現代でも日本郵船/大阪商船・三井船舶などの船会社や造船会社からの石灯籠の奉納・献石などが続いている。 ここ交野の祭神はいったいどういう理由でここに鎮座しているのだろうか。海に近くもないし、船にまつわる事績といえば「天 の磐船」の伝承だけである。いつもながら、神社というのはその土地土地の歴史を語る生き証人のようなものだが、当時の住人 達がなぜここにこの神社を建てる事にしたのか、その理由を聞いてみたいものだ。

子供がヨモギを入れて石でつぶして遊んだ「窪み石」。神社の境内にある。我々が子供の頃にも九州の片田舎で同じようなこと をして遊んでいた。してみると昔も日本中の子供の遊びは同じようなものだったのだ。「何代にも渡って遊ばないとこんな窪み は出来ません」、と平田さん。平田さんは今、仲間と、交野市に残る「石像物」を調査中だそうである。「もう2000位リス トにしました。」というから驚く。歴史好きの叔父さんに連れられて、子供の時から交野市内の遺跡や旧跡を歩いていたそうだ から我々とは年期が違う。「もうそんな事を知っているのは平田さんくらいですよ。彼が記録を残しておかないと、誰もわから なくなる。」と村田さんも平田さんの活動に期待を寄せる。

2004.4.3平田さんが送ってきてくれた住吉神社の桜。綺麗だ。(2004.4.1撮影)。

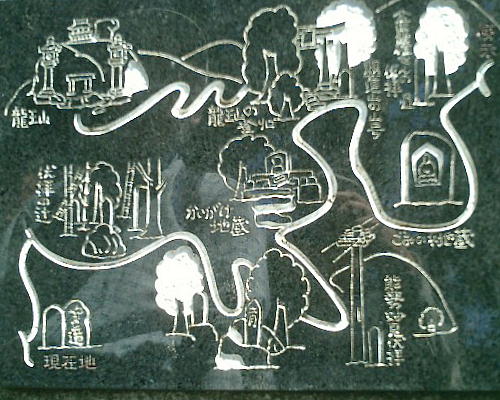

住吉神社裏手の、かいがけの道への入り口から脇へそれて、創価高校の裏手にある公園をめざす。眼下に交野市の眺望が開ける。

寺の集落を過ぎ、住吉神社の手前の道を真直ぐ東に上り、創価学園の小公園へ。今日の昼食はこの桜の下に予定してあった。

同じく平田さんが送ってくれた同じ所から見た桜。3,4日で満開になっている。(2004.4.1撮影)。

菜の花も満開である。桜は三、四分咲きだったが、1本の木だけ満開に近かった。下の「桜源郷」の杭はコンクリート製。

その満開の桜の下で全員で記念撮影。後ろ左から、平田さん、錦織さん、河内さん、井上、服部さん、村田さん、西本さん、 前列左から、3人のおばさん方(名前は聞かなかった)、新開さん、松田さん。

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 / chikuzen@inoues.net