Music: Carpenters

Music: Carpenters歴史倶楽部第95回例会 奈良県 田原本町・天理市 2005.4.3(日)

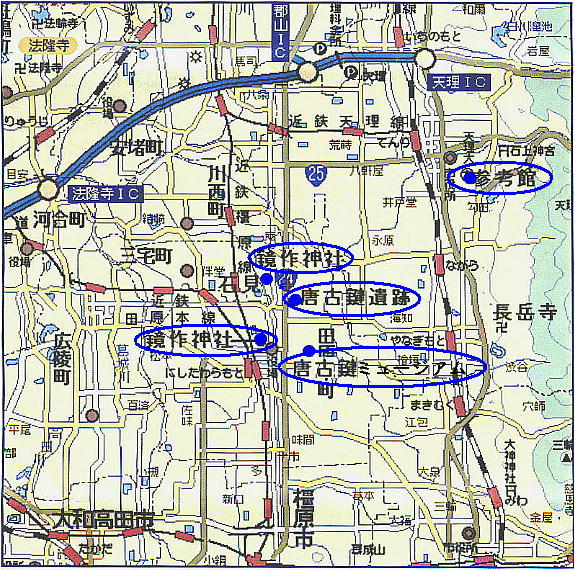

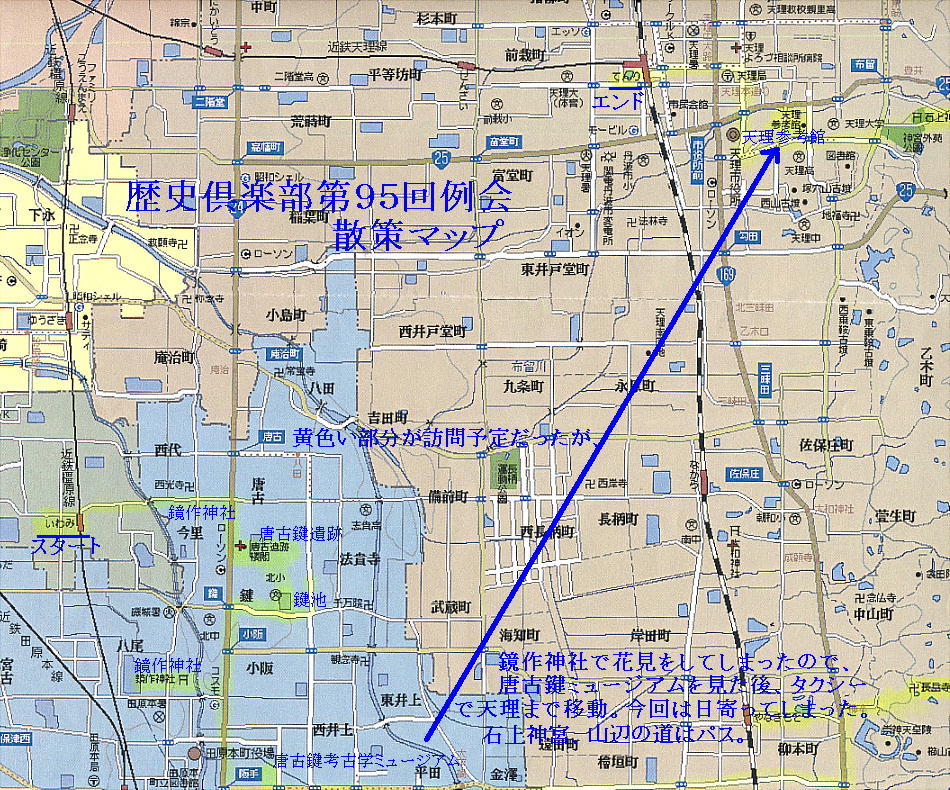

今回の例会は、田原本(たわらもと)町の鏡作神社と唐古・鍵(からこ・かぎ)遺跡を訪ね、山辺の道の適当なところで 花見を行い、酩酊すればそれも良し、しなければ天理までタクシーで移動し、(酔っている足で6,7kmは歩けない だろうと言うことで。)天理大学の「天理参考館」を見ようという、多少いいかげんな企画である。

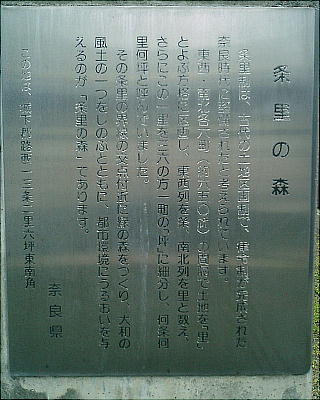

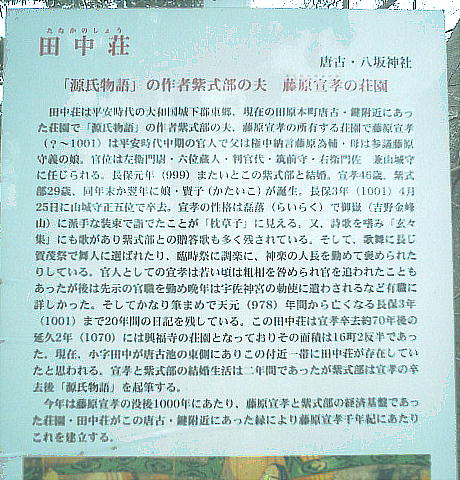

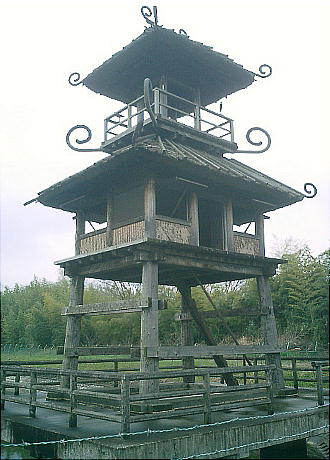

田原本町は、奈良盆地のほぼ中央に位置し、橿原市の北に隣接している。歴史学上、この町を有名にしたのは、唐古・ 鍵遺跡である。田原本町大字唐古から大字鍵にまたがる巨大な弥生遺跡で、大和川と寺川に挟まれた海抜50mほどの 沖積地に作られた弥生時代の大集落跡遺跡で、その規模は近畿地方にあっては最大級の弥生遺跡と言って良い。 しかし残念なことに、現在の遺跡の範囲内には今や人家・集落が密集しており、全体を歴史公園化したり保存したりす る事は出来ない。唐古池の縁に建つ復元された楼閣以外には何もない遺跡となっている。しかし、考古学上、歴史学上 の価値は計り知れず、多くの出土物は弥生時代の近畿地方を窺う貴重な資料となっている。 唐古・鍵遺跡は、近鉄橿原線の石見駅から東へ徒歩20分ほどのところにある。今や遺跡は完全に埋め戻されて、水田 以外何もないが、唐古池の隅に建っている2階建ての楼閣は、全国に例がないほどユニークな形をしている。渦巻き状 の飾りが屋根の端に取り付けられているのである。これは、ここから出土した土器に描かれていた絵をもとにして復元 されたものだが、ほんとにこういう装飾を持った建物が存在していたかどうかはわからない。この遺跡は、絵画土器の 出土数では全国一を誇るので、弥生人が想像で描いた可能性も否定できないからだ。しかしこれは今、この遺跡のシン ボルマークになっている。 -------------------------------------------------------------------------------- 石見駅から唐古・鍵遺跡へ歩いて来る間に、鏡作神社がある。このあたりは古代の鏡作部(かがみつくりべ)の居住地 であったとされ、その遠祖を祀ったと思われる鏡作神社が5つもあるのだ。

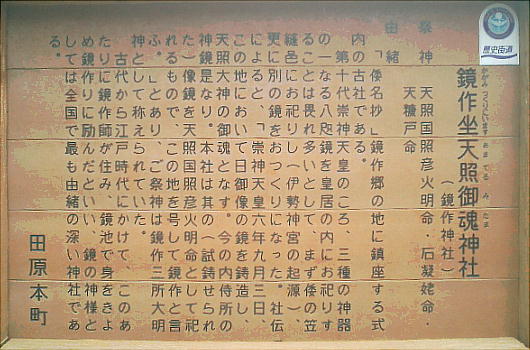

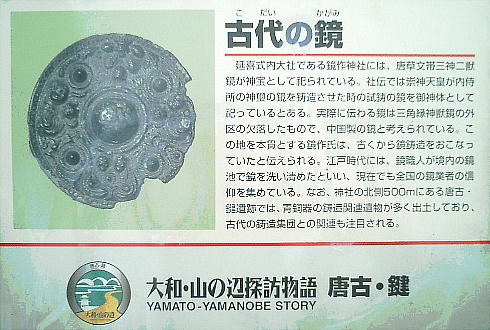

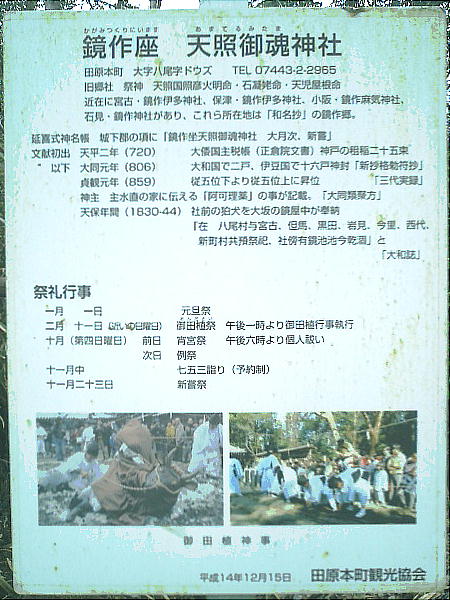

鏡作坐天照御魂神社---磯城郡田原本町八尾字ドウズ814 社伝では、「中座は天照大神の御魂也とする。崇神6年9月3日、この地で日御象の鏡を改鋳し 天照大神の御魂となす、今の内侍所の神鏡是也。右座は伊多神即ち石凝姥命也、この神日像の鏡 を作る、今の紀伊国日前是也。」(八尾鏡作神社) 鏡作伊多魂神社-------宮古池近く(宮古鏡作神社) 鏡作伊多魂神社-------磯城郡田原本町保津150 ------祭神:天麻比止都命 摂社 宇間志麻遅神社「宇間志麻遅命」 (穂津/保津鏡作神社) 鏡作麻気神社---------左座は麻気神即ち天糠戸神也、この神、日御像を作る、今の伊勢の大神是也。(小阪鏡作神社) 鏡作石見神社---------磯城郡三宅町石見650 冬至の日に三輪山頂上から朝日が出る。夕日は二上山鞍部に沈む。真南に畝傍山山麓、多神社が ある。(石見鏡作神社) 「倭名抄」の、城下郡の鏡作鄕と黒田鄕にまたがる地域には三つの鏡作神社が見えているし、天神本紀には饒速日尊に 供奉して天降ったという天糠戸命は鏡作連の祖とあり、天孫本紀には物部鍛冶師連が鏡作小軽馬連の祖とある。この一 帯は、鏡作部の住地だったのだ。今回は2つの鏡作神社を訪ねる事にした。 石見駅から数分で最初の鏡神社(石見鏡神社)だ。

まだ桜は3,4分咲きであった。

【鏡作(かがみつくり)神社】 磯城郡三宅町石見650 石見駅(近鉄)から東へ300mほどのところにあり、祭神は「石凝姥命」(いしこりどめのみこと)。中央に天照国 照日子火明命、向かって右に石凝姥命、左に天児屋根命を祀る。祭神の石凝姥命は、古事記にいう「天岩戸神話」で八 咫の鏡を作った神である。石凝姥命は、天照大神がスサノオの乱暴に怒って天岩戸に隠れた時、彼女を岩戸から誘い出 す方便として八咫鏡(やたのかがみ)を作った神で、ここでは石凝姥命を従神として祀っている。 4、5世紀の古墳時代に、神の魂が宿るものとして鏡類を製作鋳造することを業にしていた鏡作部がこの地一帯に住居 し、御鏡(天照国照彦火明命)、並びに遠祖(石凝姥命)を氏神として開いた神社であろう。祭神は、天照国照彦火明 命・石凝姥命・天児屋根命の三神で、古来から鏡鋳造の神として信仰され、現在でも鏡業界等から信仰、参拝があり、 境内にはそれらからの奉献石柱などが立っている。

神社の南方に、5世紀末から6世紀初頭の遺跡と推定される「石見遺跡」があり、ここから埴輪・木製品が出土した。 人物、家、盾などの形象埴輪や円筒埴輪が出ている。直径30m程度の円形遺構と推測され、周囲に埴輪を並べ、さら に木製品を立てて、その周囲に幅6mの堀を巡らしていた。これは特異な祭祀遺跡ではないかと推定されている。石見 の鏡作神社の地は、古代に祭祀の聖地であったのかもしれない。この石見の鏡作神社が、八尾の鏡作神社(後出:鏡作 坐天照御魂神社)に遷座したものとの説もあるが、鏡作坐天照御魂神社は2,000年の歴史があると言われ、そうす ると逆の場合もありうる。この石見の鏡作神社からの分社とされる、宮古と穂津の鏡作伊多神社には、摂社として宇間 志麻遅神社があり、また神社の名は同じ伊多である。石見、宮古、穂津の鏡作神社は一直線に並ぶとされ、この位置関 係からは石見が起点となる。八尾の鏡作坐天照御魂神社は式内社だが、石見の鏡作神社は黒田鄕に属したせいか、延喜 式の撰には漏れている。

奈良県にはこういう環濠集落が多い。これは古代の環濠集落とは関係ない。多くは中世のものである。

種類によっては満開の桜もある。道ばたにも色いろな花があって楽しい。

唐古・鍵遺跡(唐古池)へ向かう、国道24号線に面して小さな祠があった。

唐古・鍵遺跡は、大和川と寺川に挟まれた標高50m前後の沖積地に位置していて、紀元前3~4世紀から紀元3世紀 の終わり頃まで約600年以上も継続して存在した。弥生時代の前期には、最初の集落がこの沖積地に営まれたと考え られる。集落は3つのムラに分かれており、それぞれのムラは環濠をめぐらしていたことが判明している。

弥生時代中期になると、大環濠が作られ、3ケ所のムラが一つに統合された。さらに大環濠の外側に幅5m前後の環濠 が4つから5つ巡らされた。この時期、唐古・鍵遺跡は弥生時代最大級の集落に成長した。最盛期の唐古・鍵遺跡は単 なる農村ではなかったと思われる。巨大な環濠に囲まれていたため、災害や争乱による被害を未然に防ぐことに成功し て、安定した発展を遂げた。この遺跡では青銅器の生産が行われていたことが知られている。青銅器の生産には専門知 識が必要となり、そのため、ある程度専門的な工人がいたと推測されている。しかし、中期後半には洪水で周濠がいっ たん埋没してしまう。

昔何度か訪れた時に比べると、説明板はずいぶん充実している。国指定史蹟になったおかげだろう。新しい博物館も出来てるし。

弥生時代後期には、埋没した周濠を掘り起こしてムラが再建される。だが、集落の規模は徐々に縮小し、古墳時代前期 には、ムラは元の3ケ所に分立する。古墳時代中期にはムラは完全に消滅し、周辺に古墳が築かれたようである。平安 時代から戦国時代には、豪族の居館が遺跡の西側と東側に築かれた。しかし、江戸時代にはすっかり農地となり、唐古 池や鍵池などの灌漑用溜池が遺跡の上に作られた。

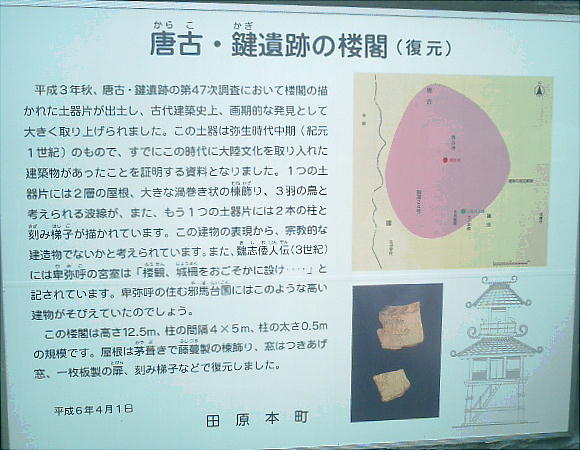

出土した壺に描かれていた絵の、建物の断片から、当時の楼閣をイメージした重層建築。

本日のフルメンバー。この写真も合成ですが、

これはどの部分が合成かすぐ判りますね。クッリクしてもらえば大きくなります。

平成4年(1992)に、楼閣と思われる絵が描かれた土器片が遺跡の南部から出土した。2年後の平成6年6月24日、2 つの土器片に描かれた絵をもとに西暦1世紀の楼閣が復元竣工した。それが現在唐古池の南西隅に建っている重層建築 で、従来の弥生建築に対するイメージを一変させた。しかし前述したように実在していたかどうかは、神のみぞ知る。 楼閣は高さ12.5mの2階建てである。4本の柱には、太さ50cmのヒバ材が用いられている。屋根は茅葺き、壁 は外面に網代壁、内面に板壁を用い、梯子は刻み梯子で復元している。しかし、この建物で特徴的なのは、藤のつるで 作られた渦巻き状の屋根飾りである。 弥生時代最大級のヒスイ製勾玉(まがたま)が出土している。ヒスイは新潟県糸魚川市周辺でしか採集できず、この地 域と交易があった証左である。岡山県東部や静岡県西部から搬入された土器も出土している。こうしたことから、交易 のための市が開かれていた可能性も指摘されている。

2003年には、弥生時代中期中ごろの高床式大型建物遺構が出土し、建物の周囲だけでなく内部にも柱を立てた総柱 式だった。3列、23カ所の柱穴が発見され、そのうち18カ所に柱の下部(いずれもケヤキ材)が残っていた。発掘 された柱の最大のものは、直径80cm、長さ1.5メートル余り。弥生時代中期の遺跡では、すでに武庫庄遺跡(兵 庫県尼崎市)で直径80cmのヒノキ柱が見つかっている。この柱はそれとほぼ同じ太さであり、弥生時代の柱として は最大級である。その他の柱は直径45~70cm(長さは埋まったままで未調査)で、柱穴の深さは1~1.5mと 推定されている。 このため、かなり高層の建物だったと思われ、唐古・鍵遺跡が最も栄えた時期の首長の館か、祭りや政治を執り行う場 だった可能性がある。推定されている建物の大きさは、床面積82平米、高さ6m前後の高床式建物である。唐古・鍵 遺跡では、直径約60cmのケヤキ柱を持つ高床式建物跡(弥生時代中期初め)も、1999年に発見されている

【鏡作(かがみつくり)神社】 式内大社 磯城郡田原本町大字八尾字ドウズ 田原本町八尾 正式にはこの神社は、鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにすすあまてるみたまじんじゃ)と言い、延喜式神名帳の城 下郡に、「鏡作坐天照御魂神社」とある。「和名抄」鏡作郷に鎮座。神社の正面には、朱色も鮮やかな鳥居がそびえ立 っている。

祭神は、天照国照彦火明命、石凝姥命、天糠戸命とされている。火明命は先代旧事本紀、天孫本紀に「天照国照彦天火 明櫛玉饒速日尊、またの名は天火明命、またの名は天照国照彦天火明尊、または饒速日尊という。またの名は膽杵磯丹 杵穂命」となっているので、物部氏の祖神、饒速日命と同一神である。石凝姥命とその子、天糠戸命は鏡作の祖とされ ている神だから、鏡作神社に最もふさわしい神とも言える。天糠戸命は、石凝姥命の子として系譜つけられており、本 殿では鏡作麻気の神として左座に祀っている。この神は鏡の製作の守護神の性格があり、先代旧事本紀には鏡作連など の祖と記されている。また、この神社名は天照御魂とあるので、三神のなかでも火明命が主神と思われる。鏡作伊太神 社、鏡作麻気神社を合わせて鏡作三所大明神と号していた。伊太神社、麻気神社も式内社である。

石見同様古代に、ここ八尾を中心とした付近一帯に鏡作部居住し、この神社を氏神としてあがめまつったものだろう。 寛政3年(1791)の「大和名所図絵」に鏡池が描かれており、「みさひいぬる鏡の池にすむおしはみつから影をならへ てそすむ」という堀川百首の歌があり、境内にある天保11年(1840)のお百度石にも歌が刻まれている。この神社の 南300mのところに「カジヤ」「カジヤ垣内」(町役場の西側一帯)の地名があり、鏡を鋳造していたところではな いか、また鏡を作る人々が住んでいたのではないかと言われる。<鏡を洗い清めた鏡池> 鳥居をくぐると、明るい参道が拝殿に続いている。他の神社と違い、巨木が参道の廻りに聳えていないので明るいのだ ろう。住宅街の真ん中に鎮座する神社である。参道の左に、周囲を雑草に覆われた小さな池がある。これが鏡池である。 古来、鏡作師たちはこの地に集まり、鏡の水を以て秘法を授けられたと伝わる。また、江戸時代には、鏡職人がこの池 で鏡を洗い清めたという。

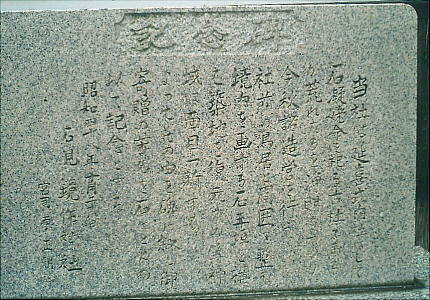

<昭和44年(1969)に再建された拝殿> 昭和19年(1944)の地震で拝殿が倒壊したあと、鏡業界やガラス業界が共同で拝殿を再建した。拝殿前の狛犬は、江 戸時代の天保年間(1830 - 1844)に大坂の鏡屋仲間が奉納したものである。古来より、鏡作りや鋳物業にたずさわる 人々に信仰され、最近は美の神として技術の向上を願う美容師や化粧品関係者の参拝が多いという。また、2月下旬の 「御田植祭」では、お田植舞や豊年舞、牛追いの儀式が行われ、慈雨と豊年が祈願される。

上右の桜の下でお花見(兼昼食)。他は3,4分咲きなのに、ここの桜だけは満開だった。宮司さんに断わって宴会を 開いたが、後で宮司さんがのそのそ出てきて、「こんなトコで花見をさせてくれ言うてきたんはあんたらが初めてじゃ。」 と言って、珍しいからと写真を撮られた。 <5間社流造り(ごけんやしろながれづくり)の本殿> (上左) 拝殿の裏にまわると、そこにはまた色鮮やかな本殿が建っている。桁行(けたゆき)7.55m、梁間(はりま)1.6 4mの5間社流造で、本殿3社と2つの合間からなる。江戸時代中期ごろの建築とされているが、詳細は不明である。 本殿では、中央に天照国照彦火明命(あまてるくにてるひこほあかりのみこと)、右に鏡作部の祖・石凝姥命(いしこ りどめのみこと)、左座に天糠戸命(あまのぬかとのみこと)の三神を祭り、本殿には「天照国照彦火明命」という名 の神鏡があるそうだ。社殿によれば、崇神天皇6年9月30日、内侍所(ないしどころ) の神鏡をこの地で鋳造した時、 試鋳として作った像鏡を天照国照彦火明命と称して奉祀しているという。

神社の(ほぼ)全景。

なんか見慣れた後ろ姿の○○○さん。何をしているのかな?

この後ブラブラと酔いを覚ましながら歩き、10分ほどで新装開店の「唐古・鍵」考古学ミュージアムへ行く。

その後は予定通り(?)、タクシー2台に分乗して天理市の「天理参考館」へ。一人7~800円の負担だった。

邪馬台国大研究・ホームページ /歴史倶楽部/ 唐古・鍵遺跡から天理へ

邪馬台国大研究・ホームページ /歴史倶楽部/ 唐古・鍵遺跡から天理へ