Music: End of the World

Music: End of the World

2003.7.21 滋賀県大津市

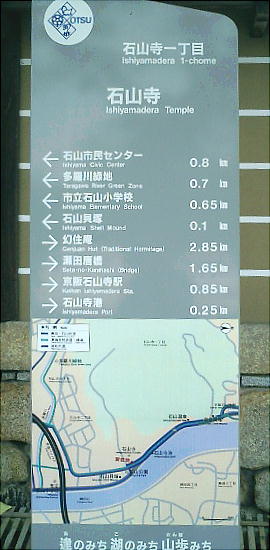

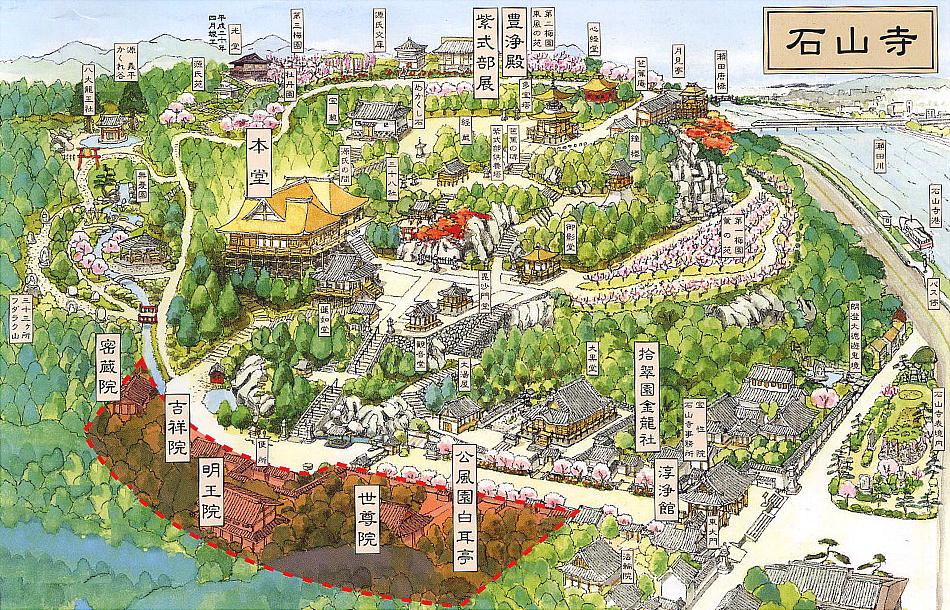

京阪電車「石山寺駅」からバス、またはタクシーで数分、歩いても10分から15分ほどで石山寺に着く。ゆるやかに流れる瀬 田川べりを歩いていくと、レガッタの学生達のかけ声が大空に響く。春は桜が舞い、秋は紅葉が舞う。かっての群雄割拠の時代 には、天下を制する要衝の地として、名だたる武将達が争って覇を競った「瀬田の唐橋」を背にして、琵琶湖から流れ出る唯一 の川である瀬田川沿いに歩く。

東大門の前から100mほど手前まで、食堂・料亭、旅館等が並ぶ門前町の様相を呈しているが、最近は参拝客も少ないのか、 閉店している店がいくつかあった。東大門の前には土産物屋が並び、客待ちのタクシーが列をなしている。その東大門まで行く 間に「郎澄大徳(ろうちょうだいとく)ゆかりの庭園」というのがあった。どうやら石山寺中興の祖が作った庭園ということら しい。

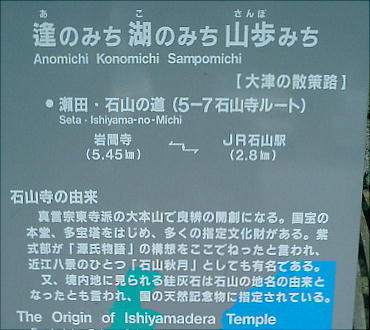

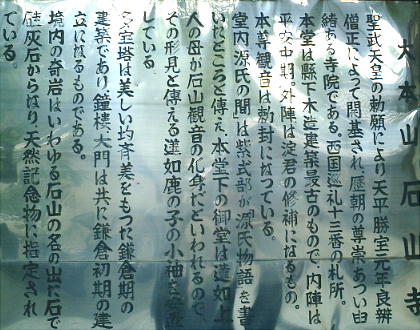

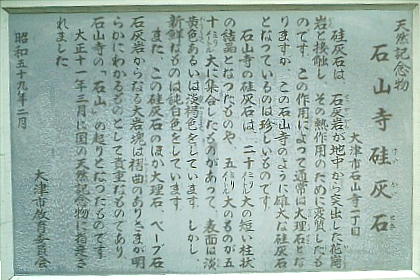

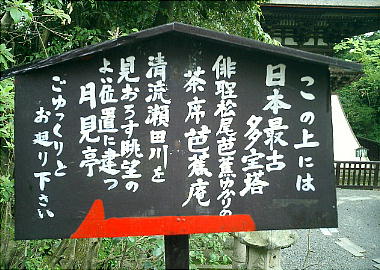

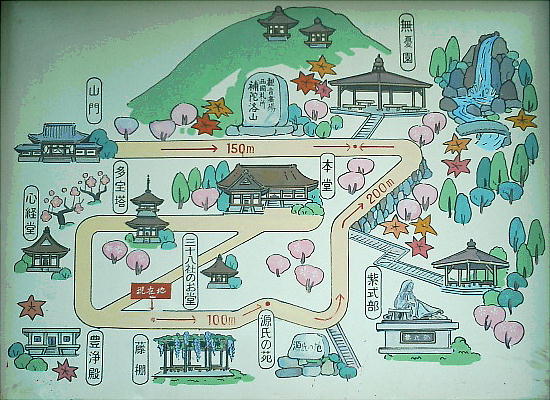

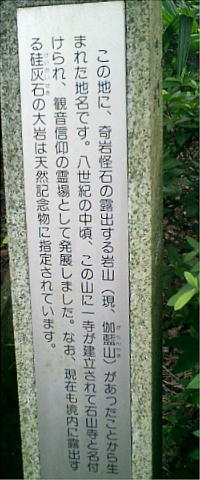

名勝石山寺は、山号を石光山、寺号を石山寺と言い、大津の南端、清流瀬田川の畔、伽藍山の麓に位置している。西国第十三番 目の札所であり、奈良時代からの最古の歴史と伝統を持つ霊山で、伽藍山を背に眼下に瀬田川清流を見下ろす風光明媚な古刹で ある。3万6千坪に及ぶ広大な境内には、日本唯一の巨大な天然記念物、世界的にも珍しい珪灰石がそびえている。

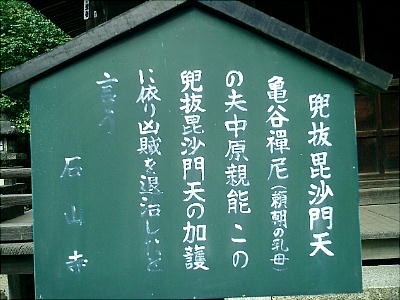

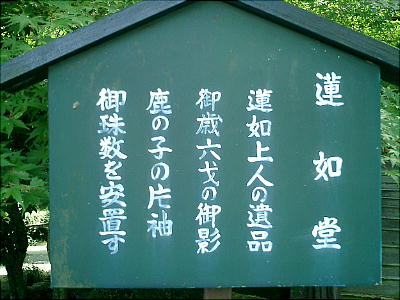

奈良時代後期、天平19年(747)、聖武天皇の勅願により、東大寺の僧である良弁僧正によって開基と伝わる。 天平宝字5年(761)造東大寺司の一部、造石山院所により、本堂他、山内緒堂を整備拡張。9世紀末、座主聖宝僧正の時、真言 密教寺院となる。寛弘元年(1004)紫式部が当寺に参籠し、「源氏物語」を書き始めたと言われる。永長元年(1096)本堂(現 在国宝)が再建される。 天正元年(1573)足利義昭が織田信長と争い当寺に布陣し、戦火に見舞われたが、慶長五年(1600) 本堂を修復、慶長7年(1602)には淀君の寄進により、本堂の礼堂が建立された。慶長18年(1613)徳川家康が579石の朱 印地を寄進した。 本堂の他、蓮如上人の御遺跡である蓮如堂、国宝の多宝塔など、奈良、平安、鎌倉時代からの文化遺産が多数伝えられている。

宗 派 : 東寺真言宗大本山別格 西国33カ所霊場の第13番札所。 本 尊 : 勅封二臂如意輪観世音菩薩 開 基 : 良弁僧正 開 創 年 : 天平勝宝元年(749) 所 在 地 : 〒520-0861 滋賀県大津市石山寺1-1-1 電 話 : 0775-37-0013(代) 拝 観 料 : 大人 400円 小人 200円 駐 車 料 金 : 普通車 600円 バス 2,000円 マイクロバス1,600円(大津市石山寺観光駐車場)

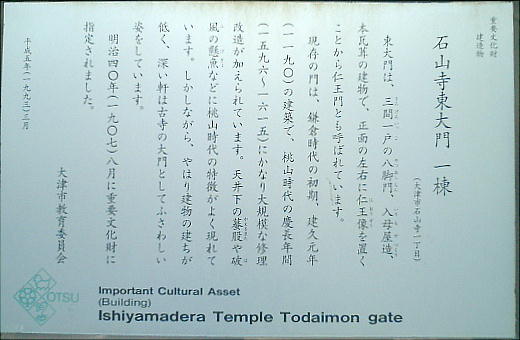

【東大門(重要文化財・鎌倉時代)】 瀬田川に面して建つ東大門は、軒桁を支える組物が三手先組として格式が高く、法隆寺南大門の一手先組と比較されている。 金剛力士像は鎌倉時代の作。

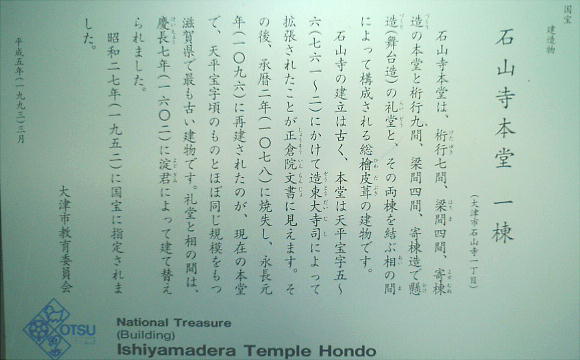

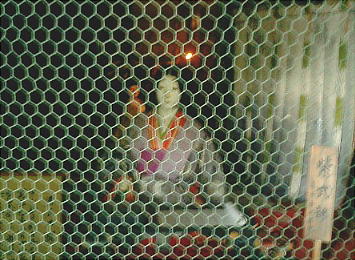

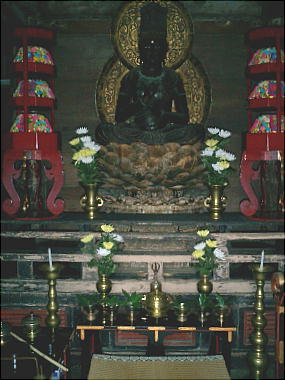

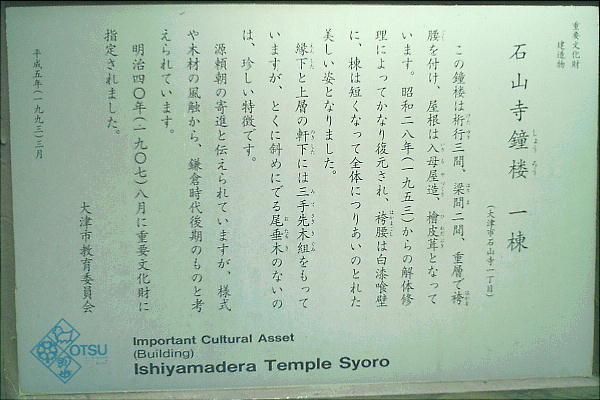

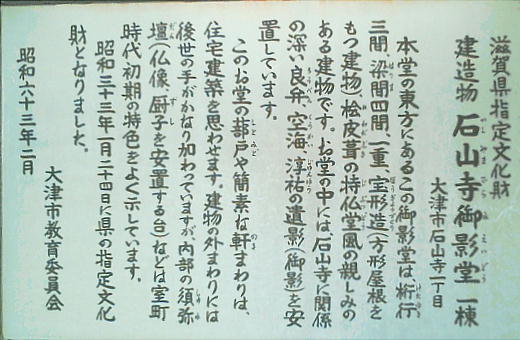

【本堂(国宝・平安時代)】 石山寺の観音信仰は、平安時代に顕著になり、源氏物語・更級日記・寝覚・栄華物語・落窪物語・蜻蛉日記・和泉式部日記・浜 松中納言物語などの古典文学に石山詣が記される。特に本堂は、紫式部が源氏物語を書いたといい伝えられている事で有名。 急峻な地形のところに建てられており、なかなか本堂の全景を見ることはできないそうである。 また国宝の本堂には、聖徳太子 が伝えたと言われる縁結・安産・福徳の霊験あらたかな秘仏、勅封報の御本尊如意輪観世音菩薩をはじめ、紫式部がかの有名な 「源氏物語」を執筆した「源氏の間」に今も伝える遺品がある。 正堂(しょうどう);正面7間、側面4間、寄棟造 合の間(あいのま);桁行1間、梁間7間 礼堂(らいどう);懸造、正面9間、側面4間、寄棟造、総檜皮葺 正堂(1096)、合の間、礼堂(1602)

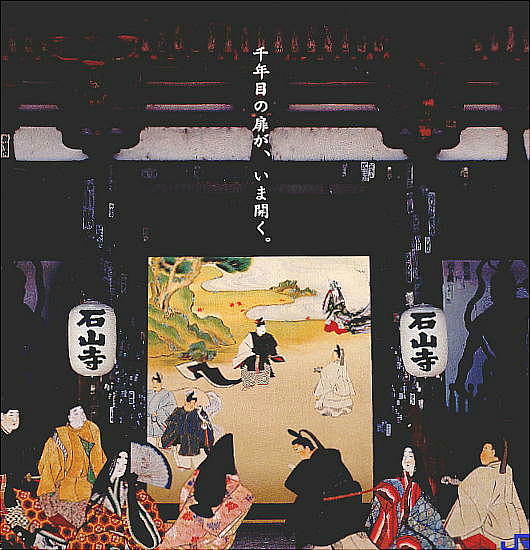

【源氏の間】 紫式部が『源氏物語』の構想を練るため、石山寺に参籠、たまたま満願の日が寛弘元年(1004)中秋の名月だったと言われ る。

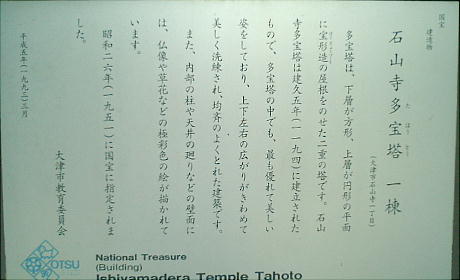

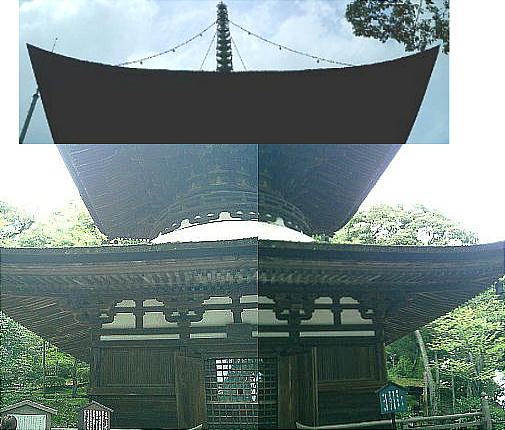

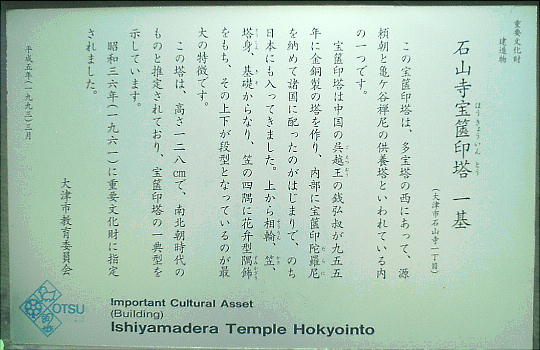

【多宝塔(国宝・鎌倉時代)】 わが国で国宝に指定されている六基の多宝塔のなかで、石山寺の多宝塔はとりわけ全体に均整がとれ軽快で美しく、しかも最古 の建造として評価されている。建造当初の三間多宝塔、檜皮葺形式を保っている。(1194)

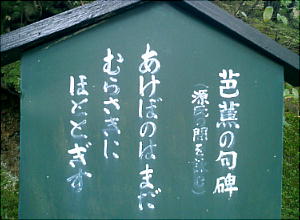

【月見亭・芭蕉亭】 瀬田川の清流を見下ろす高台に建つ月見亭は、近江八景『石山の秋月』のシンボル。俳聖松尾芭蕉はしばしば石山寺を訪れ多く の句を残している。隣に茶席『芭蕉亭』があるが、この日は閉まっていた。この辺りからの瀬田川の光景もなかなかだ。

【源氏物語と石山寺と紫式部】 源氏物語は、今から千年以上前に書かれた世界最古の小説と言われている。英訳もされ、世界中に「光源氏」のファンがいると 言われ、全編54帖からなる大河小説である。「光源氏」という主人公と彼を巡る宮廷内外の多くの女性達が織りなす一大恋愛 小説として一般には知られている。そして、それを書いたのが紫式部と言う1人の女性なのだ。もっとも、「若紫」と「宇治十 帖」は作者が違うのではないかとか、或いは源氏物語そのものが、紫式部の手になる物ではないというような説も在るし、「執 筆の動機、成立の時期、執筆の順序、構想、源泉、表現技法など、作家論の中心部分に関係する本質的な諸問題に至っては、ほ とんど何ら明らかにされてゐない。(池田亀鑑氏)」という意見もあるのだ。しかし概ね、全編を通じて共通する登場人物の心 象変化などが、紫式部1人で書いたとしたほうが理にかなうという意見が主流のようである。これまでにも多くの作家達が現代 語訳を試みており、与謝野晶子 円地文子 谷崎潤一郎、瀬戸内寂聴 田辺聖子などの作品が有名である。

平安時代寛弘元年(1004)、紫式部は一条院の后上東門院に所望され、新しい物語を作るために石山寺に七日間の参籠をしてい た。村上天皇皇女選子内親王が、自分がまだ読んだことがない珍しい物語を、一条院の后上東門院に所望したためである。手許 に持合わせのなかった上東門院が女房の紫式部に命じて新作の物語を書かせようとしたので、紫式部は祈念のため石山寺に籠っ たとされている。そして、たまたまここで8月15夜の満月が琵琶湖に映る様を見て、物語の構想を思いついたと言われる。 石山寺縁起や源氏物語の古注釈書である「河海抄」をはじめとした書物に記されれているこの源氏起筆の物語は、古くから人々 に親しまれて来て、石山寺と源氏物語、紫式部はともに語られることが多い。式部の参籠したという部屋は源氏の間として保存 され、またその時使用したといわれる硯も今に伝えられている。

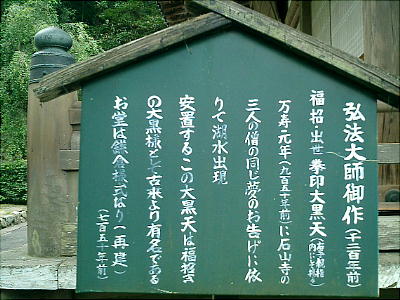

石山寺を巡ってまた東大門から出てくると、周辺にはお土産屋や食堂が建ち並ぶ。その一角にも幾つか旧跡が見られ、三鈷(さ んこ)の松、石山貝塚があった。「三鈷の松」とは、今からおよそ千2百年前、弘法大師(空海)が、唐の国における学法を終 え、 日本に帰国するその出航の時、秘密の教法流布に適する地あればそれを示せと、手に持った三鈷(法具)を東の空に向かっ て投げたところ、三鈷は遠く海を渡って高野山までとどき、松の枝にかかっていたと伝えられている。帰国後、空海は高野山に 伽藍を建立することになるわけだが、この時の松が「三鈷の松」と名づけられ、今も高野山にあるという。空海は3ケ月石山寺 に籠もって修行したと言われ、そのゆかりの地という事でここにも「三鈷の松」がある、という事のようだ。

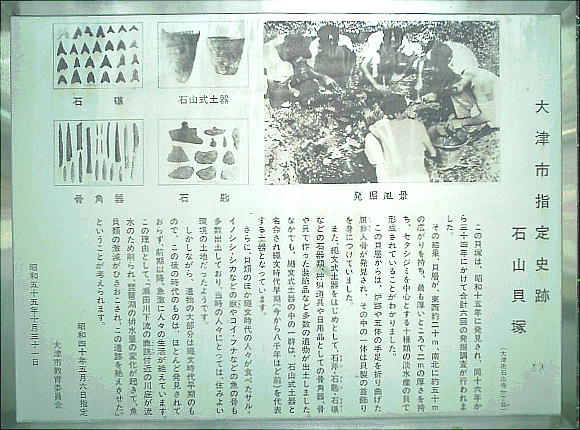

その「三鈷の松」から10mほど先に、「石山貝塚」の碑と説明板があった。縄文早期の遺跡で、土器、骨格器、石鏃などが出土している。

大津市指定史蹟 石山貝塚 この貝塚は昭和15年に発見され、同16年から34年にかけて計6回の発掘調査が行われました。 その結果、貝塚が、東西約20m、南北に約50mの広がりを持ち、最も厚いところで2mの厚さをもち、セタシジミを中心と する10種類の淡水産の貝で形成されていることが分かりました。 この遺跡からは、炉跡や五体の手足を折り曲げた屈葬人骨が発見され、その中の一体は貝製の首飾りを身につけていました。 また、縄文式土器をはじめとして、石斧・石匙・石鏃などの石器類、狩猟道具や日用品としての骨角器、骨や貝で作った装飾品 など多数の遺物が出土しました。なかでも、縄文式土器の中の一群は、石山式土器と命名され縄文時代早期(今から8千年ほど 前)を代表する土器となっています。 さらに、貝類の他縄文時代の人々が食べたサル・イノシシ・シカなどの獣や、コイ・フナなど魚の骨も多数出土しており、当時 の人々にとっては、住みよい環境の土地だったようです。 しかしながら、遺物の大部分は縄文時代早期のもので、この後の時代のものは、ほとんど発見されておらず、前期以降、急激に 人々の生活が絶えています。この理由として、「瀬田川下流の■■附近の川底が流水のため削られ、琵琶湖の排水量の変化が起 きて、魚介類の絶滅が引き起こされ、この遺跡を絶えさせた。」という事が考えられます。 昭和40年5月6日指定 大津市教育委員会

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 石山寺