Music: All together now

Music: All together now

歴史倶楽部紀行<萩・津和野散策>

1998.9.20(日)幕末の雄藩を訪ねて

<長州・萩城下>

下関博物館・綾羅木遺跡、土井が浜遺跡と廻った後、歴史倶楽部としてはやはり萩・津和野の幕末の雄藩は見ておくべきだろうと いう事になり、おっさんばかりでアンアン・ノンノ(古いね!)の旅となる。 萩城跡は萩市街の西北隅にあたる指月山にある。萩城は別名指月城とも呼ばれた平山城で、本丸・二の丸・三の丸および指月山頂 に要害があった。この城は当初毛利輝元が築城したが、毛利氏が関ヶ原の戦いに敗れた後、中国8か国から防長2か国に減封された。 幕府から築城の許可がでた後、慶長9年(1604)に工事に着手し4年後の慶長13年(1608)に完成した。以後13代に渡りここ萩に居を構 えるが、敬親の代になって幕末の多難な国事の処理が不便なため、文久3年(1863)4月に藩府を山口に移した。明治7年(1874)、 この城は解体され、現在は石垣と堀の一部が残っている。

厚狭毛利家は毛利元就の8男元康を始祖とする毛利氏一門で、厚狭郡厚狭(山陽町)に知行地(8,371石)をもっていたのでこのように 呼ばれた。萩の屋敷は萩城大手門の南100mの要地に位置し、面積約15,500㎡の広大なものであった。 長ひょろい建家はまさに長屋であり、この長屋は棟札によると10代元教の時、安政3年(1856)に建てられたものである。桁行51.5m、 梁間5mの長大な構造で、現在萩に残っている武家屋敷の中で最も大きい。 屋根は入母屋造り、本瓦葺き、南面廂構桟瓦葺きで、妻飾りは木連格子、南に向かって玄関および濡れ縁を設け、障子を立てて開 放的に作られている。昭和41年6月に国の重要文化財に指定された。

天樹院墓所は毛利輝元の墓所で、輝元と夫人の墓石がある。すぐ脇には殉死者長井治郎左衛門の墓石もあり、総面積2,975m2で ある。これらの墓は花こう岩製の五輪塔形で、輝元のものは高さ2.1m、夫人のものは1.8mといずれも大形。また墓の周囲には玄武岩 製の玉垣、鳥居、石燈篭、長さ64mの参道の敷石、及び唐門などがある。 ここは以前輝元の隠居所、四本松邸のあった所で、輝元の死後に天樹院(輝元の法号)が菩提寺としてたてられたが、明治2年(1869)廃 寺になり墓所のみが残った。

萩城城下町は旧萩城の外堀から外側全体を言う。町筋は碁盤目状に区画割りされ、中・下級の武家屋敷や町屋が軒を連ねていた。 現在でも狭いながら町筋はそのまま残っていて、城下町の面影をよくとどめている。萩城三の丸に通じる中の総門東側の一帯は、 町筋とともに家並の配置の状況がそのまま保存されている。表通りの呉服町筋は御成道で、この通りに面しては萩藩御用達の菊屋 家、幕末の商家久保田家などの家々が残っている。表通りから南に向かって西から菊屋横丁・伊勢屋横丁・江戸屋横丁と呼ばれて いる小路がある。 これらの路に沿って高杉晋作旧宅跡、木戸孝允旧宅やなまこ壁の土蔵、門、土塀などが連なっていて城下町の景観をしのぶことが できる。右下の道路突き当たりに立っている銅像は時の大蔵大臣「田中義一」である。(だったと思う。)

高杉晋作の生誕地。現在もゆかりの人が住んでいるが、棟続きの奥の部屋に住み表は見物客に開放している。 高杉晋作は、天保10年(1839)8月20日、萩藩士高杉小忠太、道子の長男としてここ菊屋横丁で生まれている。明治時代に活躍した藩士 は多くが下級武士の子弟であったが、高杉晋作は違っていた。父は藩主の側に仕える小姓役で150石、高い禄高ではなかったが当時と しては裕福な家庭の子であった。晋作は何不自由なく育ったと見ていい。祖父も父も、「大層な事はしてくれるな。家の名前に傷が 付くような事はするな。」と晋作に言い聞かせていたと言う。 晋作も父母の言う事をよく聞く所謂「いい子」であったようだ。そんな晋作が幕末・明治の動乱期に身を置き、僅か29歳で死んでし まうような維新の風雲児として活躍するのは、なんと言っても吉田松陰との出会いである。もし吉田松陰と出会わなければ、彼の人 生はもっと違ったものになっていたであろうし、江戸幕府はもっと生き延びたかもしれない。晋作は武芸にも秀でていた。19歳です でに柳生新陰流の免許皆伝を得ている。 当時の萩藩の学問所は明倫館であったが、晋作は徐々にここでの学問に物足りなさを感じるようになっていた。

晋作を松下村塾に連れていった者は久坂玄瑞(くさかげんずい)である。晋作は度重なる久坂の誘いを断りきれず、家族の寝静ま るのを待って松蔭に会いに行った。松蔭は一目でこの青年がただ者ではないと感じたようだ。晋作も又、海外渡航を企て幽閉され ている吉田松陰という男に魅せられてしまったのだろう。後に「奇兵隊」という近代的な軍隊組織を晋作は作り上げるのであるが、 松下村塾に通いだした頃の彼はむしろガチガチの侍であって、下級武士、農民などは馬鹿にしていた節がある。それがこの塾に通う 内、次第に変化していったようだ。晋作は何より実践を重んじていた。観念論の尊皇攘夷論者達には重きを置かず、海外渡航も企 てた松蔭の思想に心酔していた。「安政の大獄」で師松蔭が切られた後も、彼の志を継ぐ決心を固めるのである。彼の才能がいか に非凡なものであったかは、彼について書かれた多くの書物で知る事ができる。第二次長州征伐の最中、小倉城を落とした後結核 のため死去する。享年29歳であった。

松下村塾の跡。講義が行われていた部屋には、ここから巣立って行った明治政府の重臣らの写真がある。 松下村塾は木造瓦葺き平屋建て50.90m2の小舎で、8畳の1室と、後に増築した10畳半の部分とからなる。初め吉田松陰の叔父玉木文之 進が自宅で私塾を開き、松下村塾と名付けていた。ついで久保五郎左衛門がその名を継承し、子弟の教育にあたった。松陰がこれを 継ぎ、安政5年7月主宰することになったが、海外渡航が未遂に終わり、松陰はふたたび一室に幽囚され、続いて再入獄の身となった。

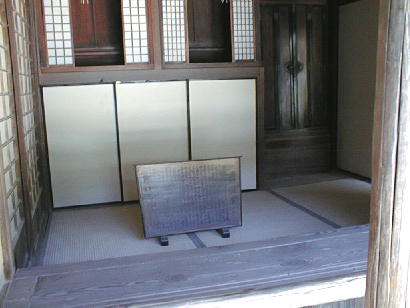

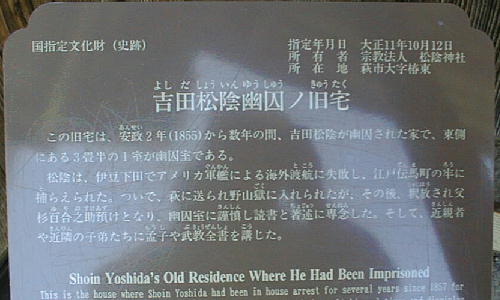

外国船に乗り込もうとして捕まった吉田松陰が幽閉されていた父の家と蟄居していた部屋。吉田松陰は、伊豆国下田でアメリカ軍艦 による海外渡航に失敗し江戸伝馬町の牢に捕えられ、ついで萩に送られて野山獄に入れられたが、安政2年(1885)釈放されて父杉百合 之助預けとなる。この家そのものは木造瓦葺き平屋建て214m2の住宅で8畳3室、6畳3室、4畳、3畳7分、3畳半・3畳および2畳各1室ほか、 板間・物置・土間を有するかなり大きい建物である。幽閉された部屋は東側にある3畳半の1室である。この家は現在、すぐ隣の松陰 神社の所有となっていて、神社により保存・管理されている。

今回宿泊の萩グランドホテル。天皇陛下もお泊まりになったというほどの、萩では最高級のホテルである。 幕末・明治の熱い息吹や行動に思いを馳せながら、青森での麻雀の負けを東江氏から取り戻した。ヘッヘッヘッ。

<岩見・津和野城下>

上空から見た津和野の町。萩もそうだがここも小さな町である。森鴎外、西周(にしあまね)等を輩出したとはとても思えないよう な、小さな山間の町だ。 左後方の山の頂に津和野城があった。吉見家15代、坂崎出羽守16年、亀井家11代の治城であった津和野城は三本松城ともよば れる中国地方を代表する山城。険しい山頂に石垣を残し、リフトであがると町を一望できる。秋はもみじの名所にもなる。吉見家 11代正頼のとき大内氏を倒した陶晴賢が津和野を攻めた際、毛利元就と一緒に戦った砦にもなったところである。時間があれば是 非とも行ってみたかった。

山陰の小京都と呼ばれている津和野は、石見(島根県西部)と長門(山口県)の国境に、七百年の伝統に包まれて、ひっそりと生き る城下町である。谷間にひろがる津和野の歴史は、初代城主・吉見頼行が三本松城を築き上げたことによって始まり、以来この街は、 歴代城主の治政により繁栄し、独自の文化を育んできた。 今ではすっかり時代に取り残されたような町の風景であるが、長い年月の間に培われた歴史が醸し出す雰囲気というものは、やっぱ り一朝一夕に出来上がるものではない。

西周の生家は改装中であった。

西周の生家は改装中であった。

西周(にし・あまね)は、津和野藩典医の長男として生まれ、オランダ留学を経て、ヨーロッパの学問や思想を日本に紹介した啓蒙 思想家。「哲学」「理想」「抽象」など今日私たちも使う哲学的用語のほとんどは西周が造語したもの。現在TV放送されている (98年10月現在)NHK大河ドラマ「徳川慶喜」にも、留学から帰った西周が慶喜と幕末の幕藩体制について相談する場面がある。 明治維新後、新政府に勤務し、明治6年に福沢諭吉らと「明六社」を結成。明治文明開化策の推進に大きな役割をはたし、現在では哲 学者として知られている。鴎外とは親戚関係になる。

森鴎外生家。

森鴎外生家。

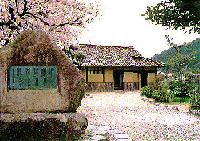

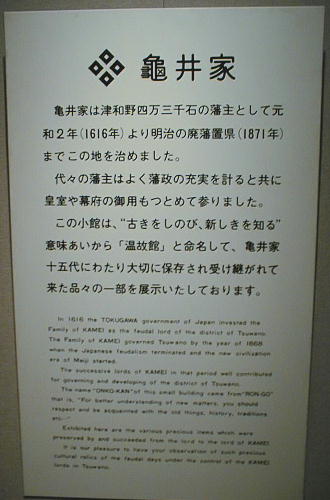

森鴎外(本名:森林太郎)は、文久2年1月l9日、現在の津和野町町田に生まれ、十一歳までをこの屋敷で過ごした後上京する。誕生 から彼が五歳のときまで、ここはまだ津和野藩と呼ばれていた。二十歳で東大医学部卒業、陸軍々医に任ぜられ、その後ドイツ留学。 帰国後、軍医総監、帝国博物館長、帝国美術院長等となる。 屋敷は今でも往時のまま保存されており、庭園には鴎外遺著「うた日記」中のぼたんを刻んだ詩碑が建立されている。鴎外は色紙な どに署名を頼まれた場合、多くは「岩見人 森林太郎」と記名している。 思うに、彼の脳裏にある故郷の津和野は死ぬまで光り輝く「故郷」であり続けたのだろう。大正ll年7月9日に死去。享年60歳。 津和野藩主「亀井家」の遺品が展示されている温故館。藩主の別邸跡で、代々伝わってきた書、武具に加えて、最後の藩主が留学先の ヨーロッパで集めたデザインや染織のコレクションも見ることができる。津和野城は小高い山の上に建てられていたが、歴代の藩主は 山道を登っていくのを好まず、よくこの別宅に逗留していたという。

福山から帰りの新幹線にのり大阪へ。さぁ、次は何処へ行こうか?

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 / 萩・津和野

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 / 萩・津和野