Music: Baby it's You

Music: Baby it's You歴史倶楽部第71回例会

【墨染寺】

【墨染寺】 (ぼくせんじ)正式名称は「日蓮宗深草山墨染寺」 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 京阪電鉄墨染(すみぞめ)駅から徒歩5分の所にある、住宅街の一角にあるこじんまりとしたお寺である。京都の著名な観光地 の寺とは違って普通の寺で、桜の季節以外は訪れる人もまれなようだ。京都の下町の一角にあるので、観光客が車で来ることは 止めた方がいい。観光地ではないので逆にいえば、京都の普通の生活を見ることができる。京のおばんざい(家庭料理)を売っ ている店もあり、普通の京都の下町である。

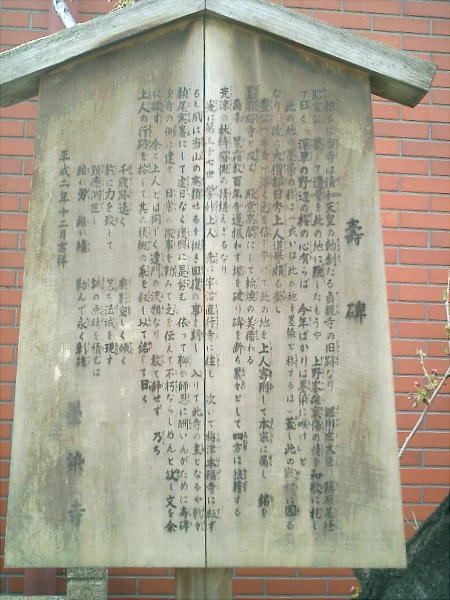

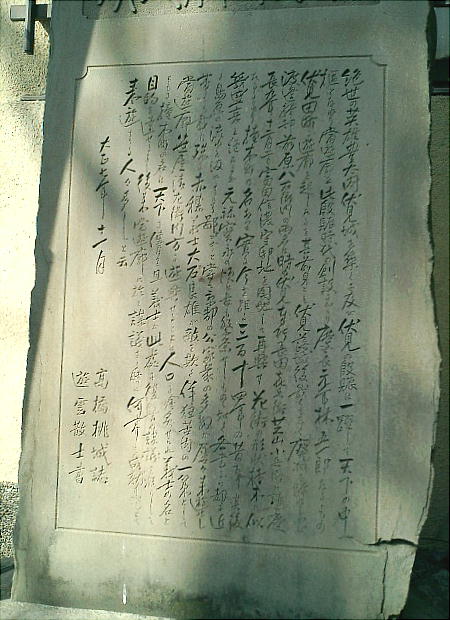

墨染寺の創建は貞観16年(874)である。摂政藤原良房が、娘の産んだ親王(清和天皇)の加護のため、深草の地に貞観寺とし て建立したが、天皇家・摂関家の勢力の衰退とともに衰えていった。平安時代の歌人、上野岑雄(かんつげのみねお)が、堀川 左大臣・藤原基経(もとつね)の死を悼んで、 「深草の 野辺の桜し 心あらば 今年ばかりは 墨染めに咲け」 と詠んだところ、桜がこれに応えて色あせて咲いたという故事がある。それがそのままこの地の地名となったらしい。その話を 知った豊臣秀吉が旧貞観寺を墨染桜寺として再興した。天正年間(1573〜1591)に、豊臣秀吉の姉が法華経に深く帰依したのを きっかけに、秀吉が大僧都・日秀上人に貞観寺の故地等を与え、上人は旧寺を改めて法華宗・墨染桜寺を建立した。その後現在 地へ移転された。現在の墨染めの桜は、15年程前に受け継がれた2代目であるが、そう言えば、うっすらと墨を流したような 気もするが、だいたい白っぽい花を咲かせている。この桜にちなんで墨染寺は通称「桜寺」とも呼ばれ、本堂には「桜寺」の立 派な扁額が掲げられている。狭い境内は満開の桜で一杯だ。

3代目の墨染桜が白い花を咲かせているが、まだまだ若木だ。(上右)

【欣浄寺】

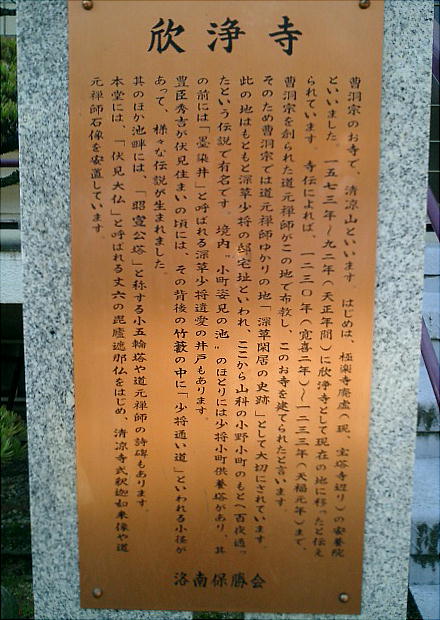

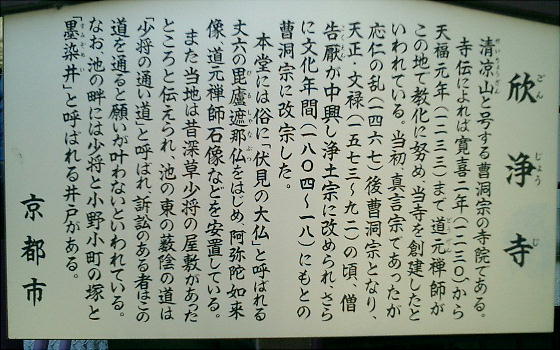

【欣浄寺】(ごんじょうじ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 墨染寺を出て5.6分で欣浄寺の裏口へ来る。当寺は、鎌倉時代の寛喜2年(1230)頃に、道元禅師が布教に務めた地とされ、 道元禅師の聖地「深草閑居の史跡」とされる。当初真言宗だったが、曹洞宗、浄土宗、曹洞宗という様に宗派が変わっていった 寺である。寺伝によれば応仁の乱(1467)までは真言宗の寺院だったと伝わるが、天正・文禄年間に浄土宗に改宗している。元 々は深草の興聖寺内にあった安養院と云う寺で、天正年間にこの地に移って来たようだ。文化年間(1800年頃)に今の曹洞宗に 落ち着き、今は「清涼山欣浄寺」と号する。今はコンクリート造りになっている本堂には、丈六の毘廬遮那仏(びるしゃなぶつ)、 俗に云う「伏見大仏」をはじめ、阿弥陀如来像、道元禅師石像などが安置されている。

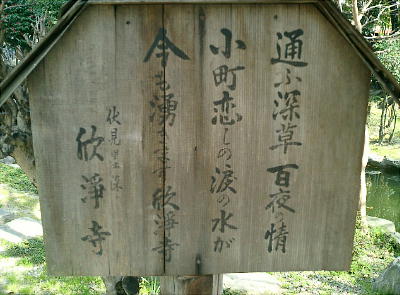

ヘタな演歌の文句のような立て看板と、小野小町供養塔・深草少将供養塔

この場所は、かっての「深草少将の邸宅」址だそうで、少将はここから山越えに山科の小野小町のもと(随心寺)へ百夜通った という事になっている。百日通ったあげく、その百日目に雪の中で野垂れ死にしてしまった。境内には「小町姿見の池」があり、 池の畔には少将と小野小町の供養塔や、深草少将遺愛の墨染井がある。池の東の藪陰の道は「少将の通い道」と呼ばれ 、願いあ る者がこの道を通ると願いが叶わないと伝わる。くれぐれも歩いてはいけない。

小町姿見の池(上左)と、深草少将遺愛の井戸(上右)

【笹屋跡】

【笹屋跡】 京都市伏見区 笹屋跡 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 江戸・元禄時代(5代将軍綱吉の頃)、遊郭街として栄えたという。この中に、大石内蔵助が山科隠棲時よく通った茶屋「笹屋」 跡がある。今は石碑が残るだけである。

飲んで顔が赤(あこ)うなる、この日の「赤う浪士たち」。今日はどこで飲むのやら。

伏見と言えば日本酒である。酒所の黒塀が疎水に映える、それにしてもキンシ正宗め。もう絶対飲まんぞ!

皆さん、本日もご苦労様でした。古代から近世まで、南伏見は堪能できましたでしょうか?

次回は久々の北方、「丹波篠山」です。宜しく。

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 / 伏見を歩く