Music: Mr.Moonlight

Music: Mr.Moonlight

御崎八幡・薬仙寺

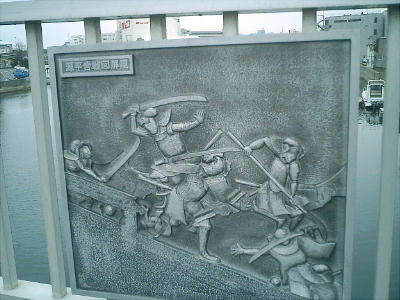

真光寺から、清盛塚のわきを抜けて薬仙寺へ向かう。塚には寄らないのかなと思ったらまた、ここへ引き返すのだ そうだ。運河に架かる清盛橋を渡る。

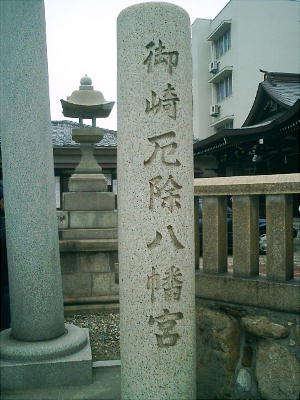

御崎八幡

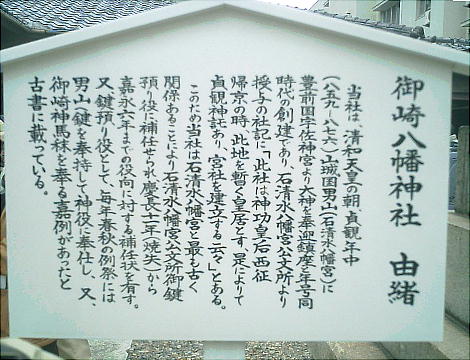

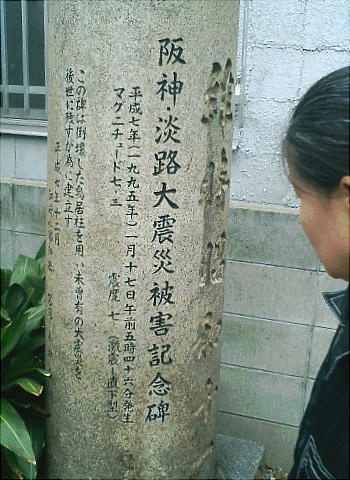

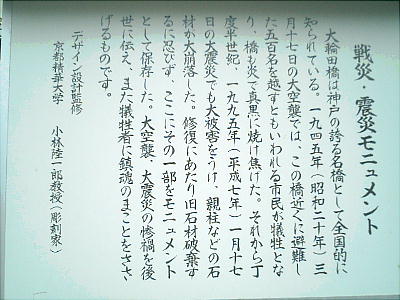

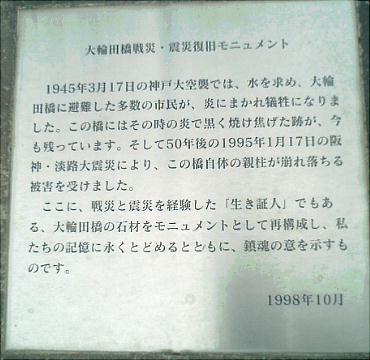

<御崎八幡神社> 貞観(859〜876)年中に、「神功皇后が、西征帰京の際に、この地をしばらく皇居とした。」とのお告げがあり、 当地に神社を建立したのが始まりとされる。応神天皇、姫大神、神功皇后が祭神である。山城国(京都府)男山 石清水八幡宮との繋がりが深く、石清水八幡宮公文所鍵預かり役となり慶長十一(1606)年(焼失)から嘉永六 (1853)年までの役務に対する書状がある。また、阪神大震災にて倒壊し、折れた当社の石製鳥居の柱が震災の 記念碑となっている。

薬仙寺

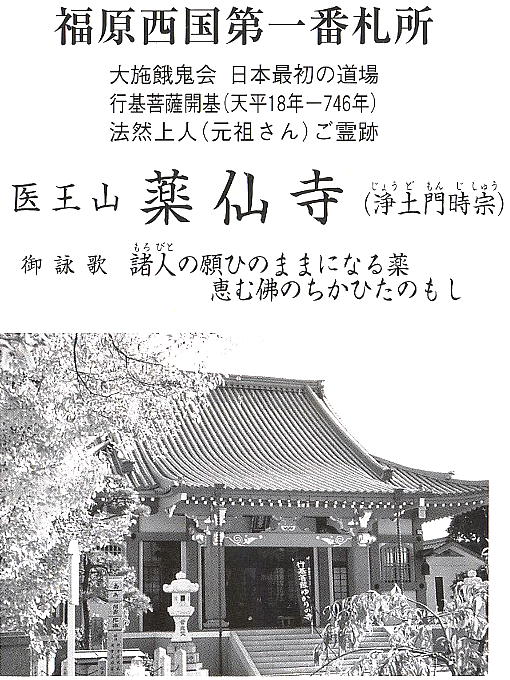

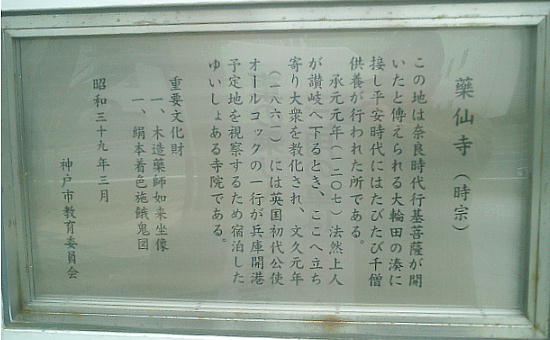

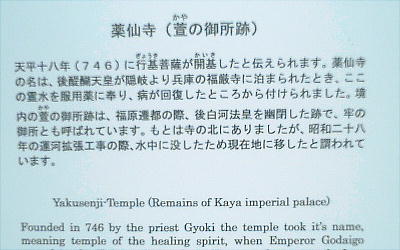

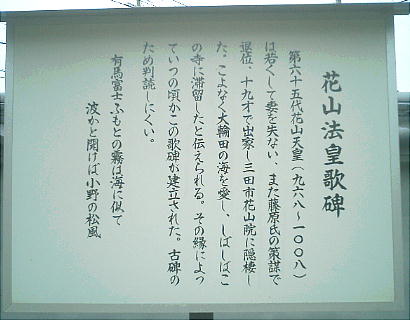

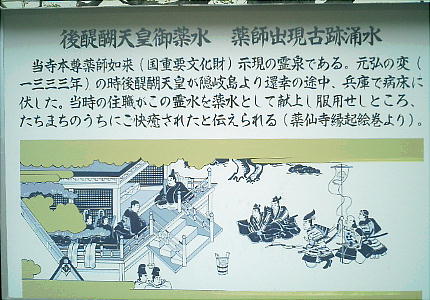

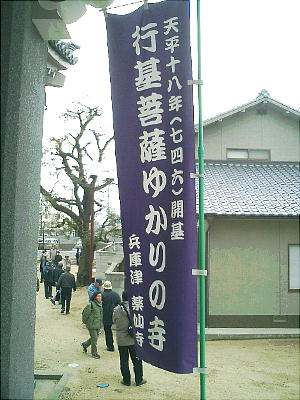

<薬仙寺> 奈良時代に行基によって天平十八(746)年に建立された寺と伝えられている。元々は須佐の入り江に面した町 はずれにあったようである。天台宗の寺だったが、延文元(1356)年に時宗に改宗した。元弘三(1333)年、隠 岐を脱出した後醍醐天皇に薬水を献上したという伝説がある。本尊の薬師如来像は平安時代中期の槍の一本造り で国重要文化財に指定されている。同じく国重要文化財の紙本着色施餓鬼図は李氏朝鮮時代の作で、当時はわが 国最初の施餓鬼修法の寺とも伝えられている。

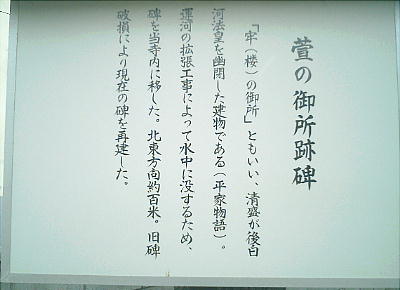

文久元(1861)年には英国の初代公使、オールコック一行が兵庫開港予定地を視察するにあたり、宿泊地とした 場所でもある。また、清盛が後白河法皇を幽閉した萱の御所(別名牢の御所)の跡や、太洋戦争の戦災や近年の 阪神淡路大震災における供養塔もある。

本堂の裏には兵庫運河が広がっている。

邪馬台国大研究・ホームページ /歴史倶楽部/ ひょうごの歴史

邪馬台国大研究・ホームページ /歴史倶楽部/ ひょうごの歴史