Music: Mr.Moonlight

Music: Mr.Moonlight

真光寺

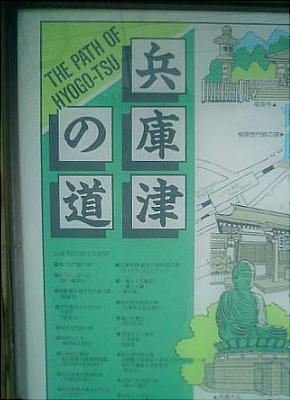

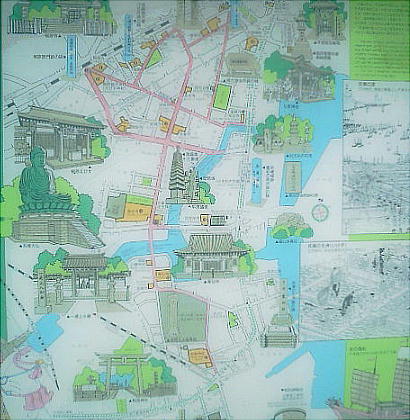

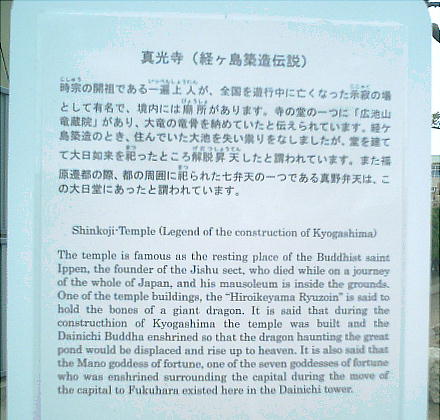

中世、平清盛によって基礎がつくられた「大和田の泊」は、その後の改修を経て、鎌倉時代には国内第一の港として 兵庫津と呼ばれるようになっていた。この「兵庫津」を中心とした現在の兵庫区南部は、さまざまな歴史や史跡の宝 庫となっており、それらを結ぶ散策道は一般公募により「兵庫津の道」と名付けられた。

藤原為家の歌碑(上右)。

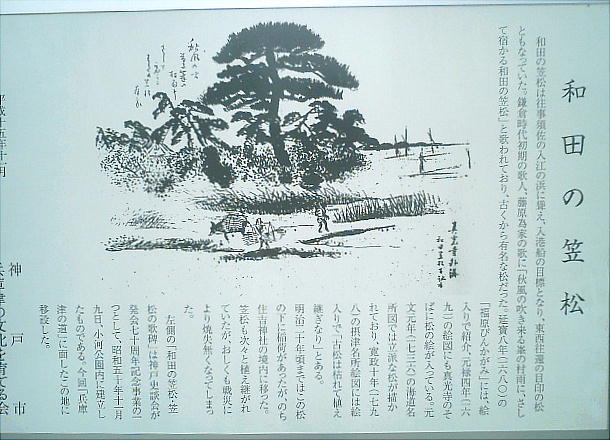

<和田の笠松歌碑> 笠松は、かっては松原通一丁目の真光寺の門前から北へ50mほどのところの、須佐の入江に流れ込む小川の石橋の側 にそびえていた。鎌倉初期に藤原為家が「秋風に吹きくる峰の村雨にさして宿かる和田の笠松」と歌い、また、藤原 季経の歌にも「木末までかかれる蔦のもみじして錦を織るや和田の笠松」とある。 延宝八(1680)年の「福原びんかがみ」も笠松の図を入れて、「兵庫の町はずれから一丁」として「笠松や輪田は大 いに夕涼み」などの句をあげている。 この松は、枯れたら代々植え替えられて、海ゆく人、道行く人の目印となっていたが、明治四十五年に神戸史談会が 植えた何代目かの松が太平洋戦争で焼けて、今は碑だけが残っている。この碑は神戸史談会が昭和50年に小河公園 に立てたものを、平成15年にこの地へ移したものである。

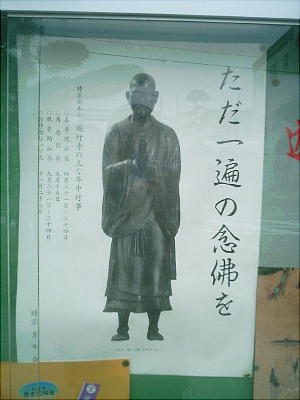

<真光寺> 時宗の寺で、時宗の三檀林(学問所)の一つとされる。開祖一遍上人は正応2(1289)年に51歳でこの地の観音堂 で亡くなり、後に弟子がここに真光寺を建てた。

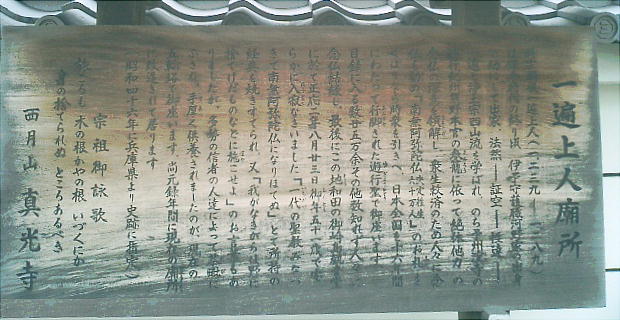

<一遍上人> 延応元(1239)年に松山で生まれた。水軍の家系だったが10歳で出家し、西山派の浄土宗に接する。父の死により 家業を嗣ぐため還俗するが、相続問題でのトラブルを契機に再度出家し、文永11(1274)年、妻・娘・下女の4人 で諸国行脚しながら念仏を唱えるという生活に入った。 踊り念仏の実質的な創始者は空也上人(903-972)だが、一遍上人はその300年後に生まれている。信濃の善光寺 での参籠、高野山での高野聖たちとの交流を経て、熊野権現で神勅を得、念仏札の配布を始める。これは念仏を唱え る人のみならず、唱えてない人にもどんどん配るというもので、今でいえば街頭配布のティッシュのようなもので、 当時では画期的な布教方法だった。一行は熊野からいったん九州へ赴き、再び本州に戻って善光寺から今度は東北ま で行き、やがて生まれ故郷の四国へ戻って、最後はここ兵庫で亡くなっている。

踊り念仏を始めたのは弘安2(1279)年のことで、これは田楽(でんがく)などの基礎文化とも融合して、全国に爆 発的な広がりを見せる。人々は貴賤の別なく、踊り興じて南無阿弥陀仏を唱えた。その中のある者は一遍上人に連れ 添って或いは別行動で諸国を行脚し、またある者は在家のまま念仏を唱えた。 平安時代の中期頃までは、念仏というものは僧が唱えるもので、それを聞くことのできるのも貴族階級に限られてい た。それを在家の者でも唱えてよいのだとし、貴族だけでなく一般大衆にも広めていったのが、空也であり、一遍で あり、一向であり、数多くの高野聖・時宗聖たちだった。一遍はそういった流れの中にあって、念仏者たちの鑑であ り、心の支えであり、生き仏とみなされた。遺偈「一代聖教みなつきて南無阿弥陀仏になり果てぬ」。 円仁-+->空也-+---------------------------------------+ ↓ ↓ ↓ +->良源-+->源信--->法然-+->親鸞 (浄土真宗) ↓ | ↓ +->証空 (浄土宗西山派) -+-> 一遍 -->(時宗) | +->弁長--->良忠(浄土宗鎮西派)-->一向 (一向宗)

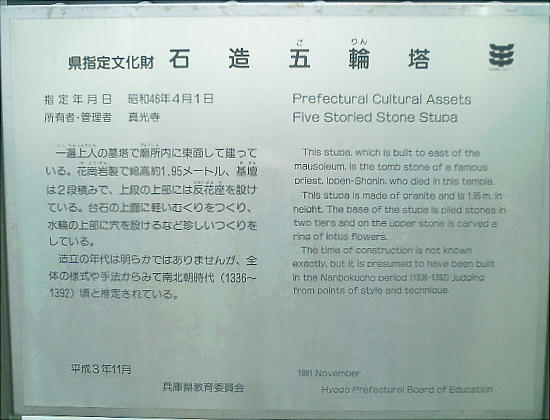

一遍上人は、自分の墓が造られることを拒否し、「遺体は野に捨てて獣に施せ。」と遺言したが、彼の弟子他阿上人 は、この地に廟を造り五輪塔を建てて、伏見天皇から真光寺の山号を賜った。これが当山の起こりである。廟と五輪 塔はいずれも南北朝時代に再建されたものだが、ともに県指定文化財となっている。また、寺蔵の紙本着色遊行縁起 (遊行上人縁起絵)は、一遍上人絵伝とは別系統で、国の重要文化財に指定されている。

<河野静雲(こうのじょううん)句碑> 河野静雲はホトトギス派の俳人。 明治20年、福岡の一行寺(浄土宗)に生まれ明治25年に称名寺(時宗)の河野智眼の養子となった。藤沢の時宗 宗立学林で学び総本山遊行寺の執事を務める。明治30年創刊の俳誌「ホトトギス」への投句は明治38年遊行寺時 代からと古く、大正12年に帰郷し俳句の道に入り、昭和24年には大宰府の観世音寺月山に「花鳥山仏心寺」(俳 句寺)を創建開山する。恐らく一遍の一生を訪ね歩いた時にここへも来たのであろう。 我がふるさと、福岡県甘木市秋月町の秋月城址(私の卒業した中学校)にも、河野静雲の句碑があった、高浜虚子、 松田常憲らと並んで「ほとゝぎす故き心をさそひ啼く」。また、甘木四重町の故・緒方無元氏宅の庭内にも河野静雲 の句碑があり、見たことはないが、そこには「市なかにこの幽居あり雪の下」とあるそうだ。さらに、甘木市三奈木 の品照寺境内には「しみじみと人のまことの花の春」の句碑がある。

もともとの真光寺は、上右の後方、マンションが建っているあたりにあったものだという。

邪馬台国大研究・ホームページ /歴史倶楽部/ ひょうごの歴史

邪馬台国大研究・ホームページ /歴史倶楽部/ ひょうごの歴史