Music: End of the World

Music: End of the World

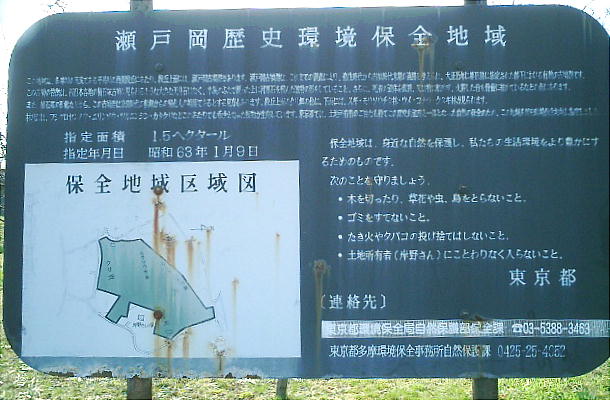

瀬戸岡歴史環境保全地域 昭和63年1月9日指定 -------------------------------------------------------------------------------- 指定区域 あきる野市東部に位置する瀬戸岡字上賀多の地区 指定面積 15,464㎡ 保全地域の概要 1.自然の概要 多摩川の支流である平井川の南側に接する緑地で、平井川の河岸段丘斜面とその上下の段丘面からなる。 段丘上面には 都旧跡の指定を受けている瀬戸岡古墳群があり、弥生時代から古墳時代にかけての遺跡であることが知られている。 段丘上面には従来からクリ畑として経営管理され、標高差3mほどの段丘斜面をはさんで、 段丘下面にはスギの植林地、 モウソウチク林、ウメ畑があるほか、コナラ、クヌギの雑木林が やや放置された状況で残っている。全域が民有地であ り、立ち入りはできない。 2.保全の方針 原則として現在の植生の状況をそのまま保全する。 3.瀬戸岡古墳群について 瀬戸岡古墳群は約40基の古墳からなり、これまでの調査により弥生時代から古墳時代末期の遺構と考えられている。 都下における有数の古墳群であり、大正15年に都旧跡に指定されている。 大正13年、昭和2年、昭和25年の3次にわたる学術調査の報告書によれば、発掘調査された数基の古墳について、 河原石で組まれた積石塚であるが、西日本で見られるような大きな天井石が見られないこと。 通常、積石塚には死者 の遺体が直接または棺に納められて納置されるのに、火葬骨を収めた土師器、須恵器の骨壷が納められていることなど 特異な様式があり、重要な遺跡であると位置づけている。 この地域には牛馬を放牧するための「牧」が開かれていたが、「牧」の開発には渡来人の働きが大きかったこと、 積 石塚が朝鮮半島の一部でも行われていた墳墓であることを考え合わせると、この古墳群は奈良時代頃の渡来人の墳墓で あるとする見方もある。 4.現況の植生(指定時) 【図】

<瀬戸岡古墳群(せどおかこふんぐん)> あきる野市瀬戸岡394付近 積石塚 6世紀頃(古墳時代末期) この古墳群は、古くから地元で畑の中で地面が陥没し、多量の石が詰められていたことで知られ、瀬戸岡四十八塚と呼 ばれていた。現在までに調査の結果、40程の古墳(塚)の存在が確認されているが、四十八塚という伝承からみても、 地面の中にはもっと多くの塚が埋まっていることが予想される。積み石塚は地面下に作られ、地表からはほんの少しの 盛り上がりだけしかなく、一般的な古墳と呼ぶには規模が小さい。「塚」という呼び名の方が正解だろう。本格的な調 査には全面的なボーリング調査などが必要なようだが、現在、塚のあるところは私有地となっていて、柵で囲まれてい るので、遺跡の中へはいることはできない。しかし所有者の岸野さんはきさくな人で、頼めば遺跡全体を見せてくれる し、発掘時の話なども聞かせてくれる。

岸野さんちの玄関を入らせて貰って、裏の丘陵へ行く。この丘一帯を中心として古墳群(塚)が広がっている。 説明板によると、瀬戸岡古墳群は「弥生時代から古墳時代末期の遺跡」で、「都下における有数の古墳群」となってい る。「積石塚」は西日本に多く、特に四国の古墳に多いが、この様式は朝鮮半島で主に見られる墓制なので、この古墳 群の被葬者たちは朝鮮からの帰化人である可能性も高い。 なお、あきる野市役所の南側に「大塚古墳」があり、周囲の宅地の中に保存されている。周囲130m、高さ6mの方 墳ではないかとの説明版があり、瀬戸岡古墳群との関係も推測される。

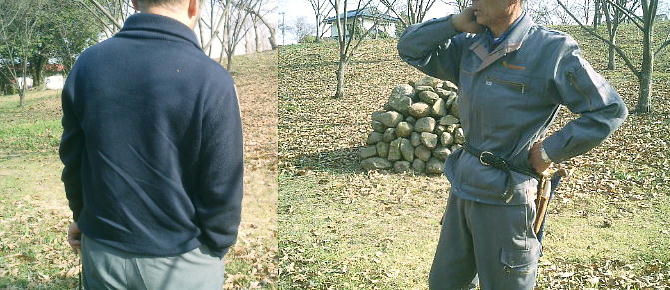

丘陵の全景。なだらかな斜面が続いている。昔は向こうに見えている竹林まで、北を流れる平井川が迫っていたらしい。

丘陵は、今は一面栗林である。久保田さんが岸野さんから発掘時の様子などを聞いている。積み石の下、金の棒が立っ ているところが塚のあった所だそうだ。

古墳時代中期になると、西日本や近畿圏を追われた、或いは既に平定してか、もしくは更なる天地を求めてか、のいず れかの理由で、関東地方にも古墳時代人たちがやってくる。関東平野では、千葉県や多摩川下流域に大規模な古墳群が 作られるが、末期には多摩川下流域からは古墳群が消え、中流域と上流域に集落が増え、古墳の築造が行われる。同時 に現在の埼玉県でも大規模古墳の発生をみるようになる。 多摩川流域では、中流の狛江市、調布市、上流域では、あきる野市などに多くの古墳が見られる。狛江市・狛江古墳群 (5世紀~7世紀)、調布市・下布田古墳群(5~7世紀)、飛田給古墳群(6世紀~7世紀)など、小規模な古墳に よって構成される古墳群が続く。

丘の至る所にカタクリが自生していて、今満開だった。カタクリは氷河時代からの生き残りで、関東地方に多い。

狛江古墳群は、多摩川と野川に挟まれた地域に、100基近い古墳があり、その中に亀塚と呼ばれる「帆立貝式前方後 円墳」がある。前回、同じく久保田さんと「野毛大塚古墳」を訪ねたが、あれと同じ形の古墳である。約100基の円 墳の中に1基だけ「帆立貝式前方後円墳」があるのが不思議である。 さらに、調布市から上流に向かって、国立市・下谷保古墳群(7世紀)、日野市・萬蔵院台古墳群(横穴式 6世紀後 半~7世紀前半)、平山古墳群(5世紀代)、七ツ塚古墳群(5世紀)、府中市・高倉古墳群(ここも前回訪問した。 6世紀。)、あきる野市・瀬戸岡古墳群(6世紀)と、点々と古墳群が構成されてゆく。いずれも、4世紀代の古墳は 少なく、多くが、6世紀から7世紀にかけての、古墳時代末期の小円墳と横穴墓である

あきる野市の瀬戸岡古墳群は、平井川下流の秋留台にある古墳だが、石室を川原石で積み上げてつくった、積石塚古墳 と呼ばれる。末期も終盤の7世紀後半の築造とされている。前述したようにその製造方法も、渡来系の技術を元にした との見方がある。

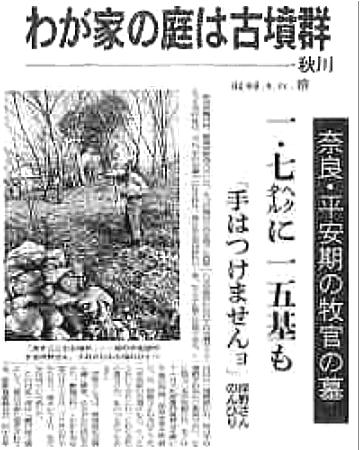

「調布市史」(上巻 P197) 『・・・朝鮮半島系渡来氏族の移住説や畿内王権直属の軍事集団説などを考えるむきもある。』 「秋川市史」-瀬戸岡古墳群-(秋川市史 p382 昭和58年) 『・・・秋川には瀬戸岡古墳群出現の母胎となる村落の形成は少ないことを考えれば、おそらく、他地域から集団的な 流入が7世紀後半ごろに生じ、その人々たちが古墳を築造したものと考えられる。秋川のような丘陵地への集団的流入 の背景には、北武蔵地方の家父長層の発展、自立が考えられようが、同時に、家父長の権限がより強かったと言われる 渡来人の集団が、律令体制下の中で、秋川への定住を命じられたとも考えられるのである。』 「青梅市史」(青梅市史 上 P180~181) 『・・・さらに、石室の比較研究から、7世紀後半の築造とする意見が多い。この時期は、律令制の整備に向け国府周 辺の都市施設や、農業、軍事といった各方面での政治的基盤の整備を必要とし、そのために多数の渡来人や渡来系の人 々が周辺地域に帰住したと考えられている。 そして、もともと胴部が張る横穴式石室の系譜をひく積石塚そのものが、高句麗系渡来人の墓制と考えられていること や、このあたりが後の小川郷に該当する地域であることからして、被葬者は、その先陣をきって地域開発のために活躍 した渡来系の人々と考えて間違いないだろう。』 いずれの市史も、狛江古墳群の帆立貝式前方後円墳の亀塚、国立、日野市の胴張り型石室、瀬戸岡古墳群の積石塚古墳 と、盛んに古墳を築いた人々が、渡来系の人々であったと指摘している。後に、武蔵国には多くの渡来人が集結し、高 麗郡や新座郡など、新しい郡を設置する。その土壌は、すでにこの時代に培われていたのであろう。 下の記事は、昭和48(1973)年4月22日 朝日新聞 当時は、奈良・平安時代の「馬の牧場」=官牧の管理をした「牧官」の墓との説が有力だったようだ。

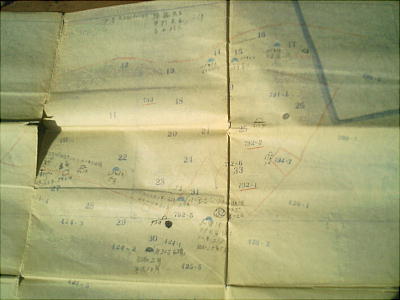

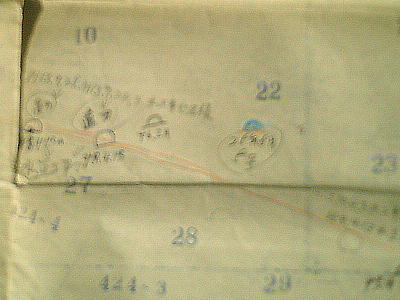

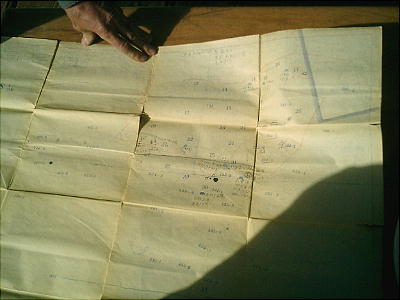

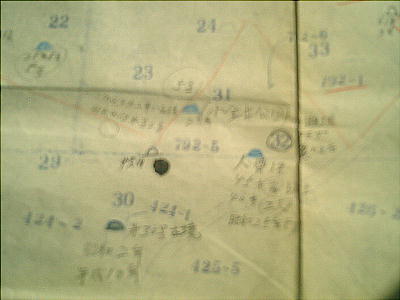

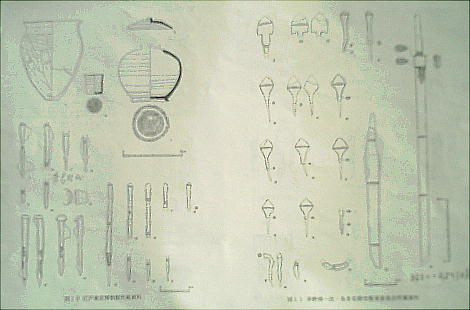

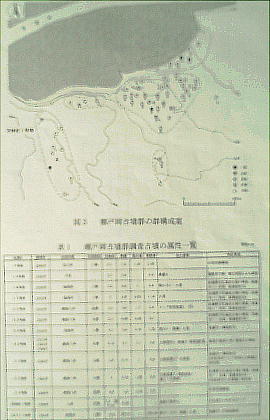

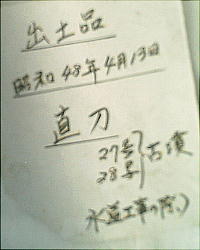

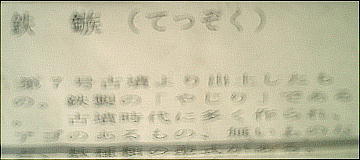

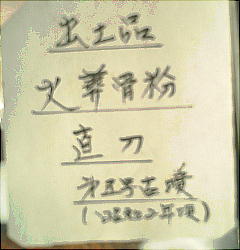

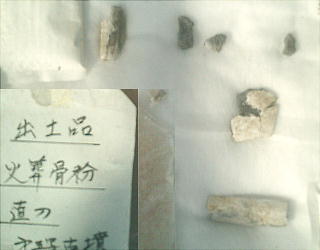

岸野さんが、持っている資料を色々と見せてくれた。発掘時の写真や、塚の分布図などもあって、まだ「秋多郡教育委 員会」と書いてあった。驚くことに、岸野さんは出土物の幾つかも自宅にもっている。あきるの市が展示会などをする 時には借りに来るそうだ。古い写真を、またデジカメで撮影したので、写りはあまりよくない。

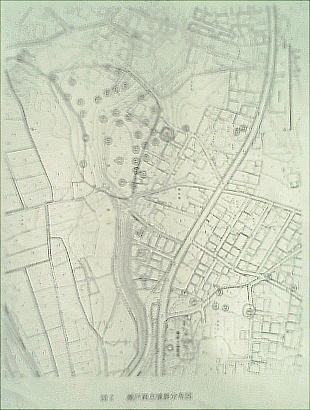

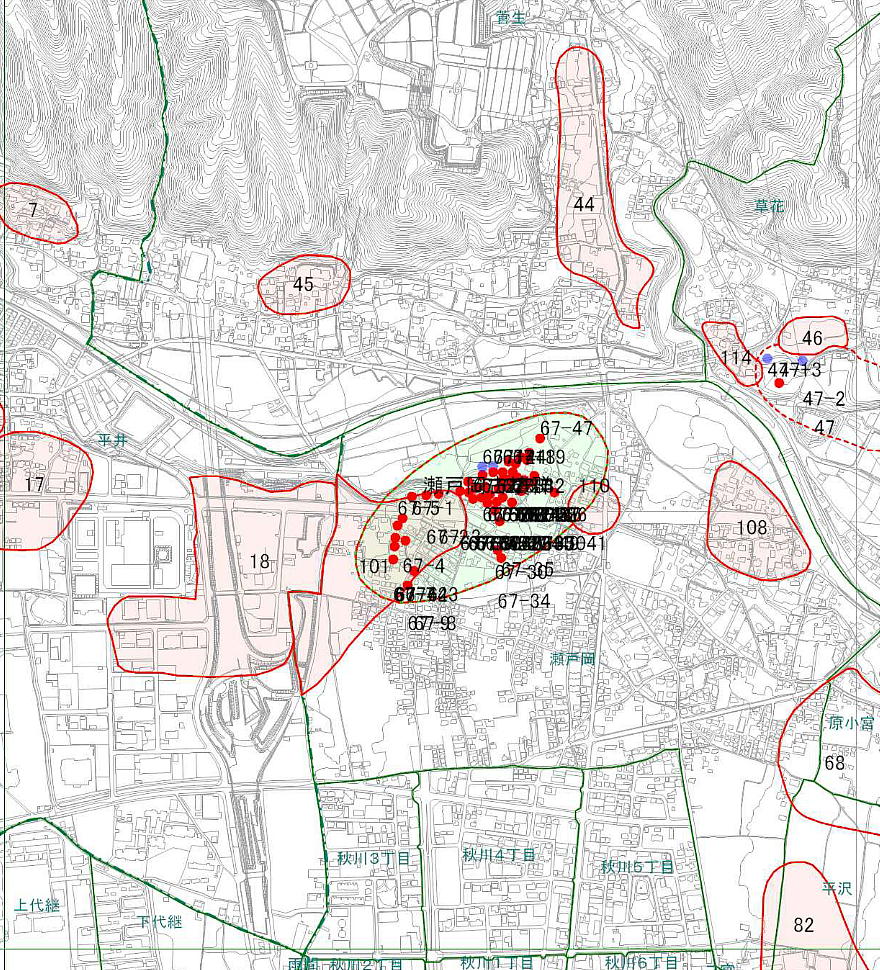

とにかく40基である。このあたり一帯を掘り返している。地図には至るころにマークがある。

当時の調査報告書も岸野さんは保管している。昭和29年とか35年とか書いてある。

直刀(ちょくとう) 岸野克人氏所有の栗林南面を通る道路下より、水道管敷設の際に発見された。鉄製の刀で、石室内に副葬されていたもの と思われる。

畑や丘を掘っていて、出てきた石や土器片を岸野氏は保管しているのだ。もちろんちゃんと専門家が見たものもある。

上右の土器は明らかに弥生土器の壺である。完形ならすばらしい土器だったろうに、惜しいなぁ、と呟いたら岸野さんも溜息をついた。

<図郭159L-遺跡一覧> 指定史跡一覧 指定種別 種別 名称 地図 東京都指定 旧跡 瀬戸岡古墳群 159L あきる野市 67-20 20号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-45 45号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳 [古] 159L あきる野市 67-50 50号墳 瀬戸岡 台地縁辺 [古] 159L あきる野市 67-49 49号墳 瀬戸岡 台地縁辺 [古] 159L あきる野市 67-48 48号墳 瀬戸岡 台地縁辺 [古] 159L あきる野市 67-47 47号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳 [古] 159L あきる野市 67-46 46号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳 [古] 159L あきる野市 67-9 9号墳 瀬戸岡 台地斜面古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-19 19号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-18 18号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-44 44号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳 [古] 159L あきる野市 67-16 16号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古]横穴式石室 [古] 159L あきる野市 67-22 22号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古]横穴式石室 [古] 159L あきる野市 67-15 15号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-14 14号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古]横穴式石室 [古] 159L あきる野市 67-13 13号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-12 12号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) 径6m 高1.2m [古] 159L あきる野市 67-21 21号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-10 10号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-17 17号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古]横穴式石室 [古] 159L あきる野市 67-8 8号墳 瀬戸岡 台地斜面古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-7 7号墳 瀬戸岡 台地斜面古墳(円墳?) [古]石室 [古] 159L あきる野市 67-6 6号墳 瀬戸岡 台地斜面古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-5 5号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-4 4号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-3 3号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-2 2号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-1 1号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) 径6m 高1.2m [古] 159L あきる野市 67 瀬戸岡古墳群 瀬戸岡 台地縁辺・斜面 古墳群47 都旧-瀬戸岡古墳群(大15.5)あきる野101参照 [古] 159L あきる野市 67-11 11号墳 瀬戸岡 台地縁辺古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-31 31号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-39 39号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-38 38号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-37 37号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-36 36号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-35 35号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-34 34号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古]横穴式石室 [古] 159L あきる野市 67-41 41号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳 [古] 159L あきる野市 67-40 40号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳 [古] 159L あきる野市 67-32 32号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古]横穴式石室 [古] 159L あきる野市 67-33 33号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-27 27号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-43 43号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳 [古] 159L あきる野市 67-23 23号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古]竪穴式石室 [古] 159L あきる野市 67-42 42号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳 [古] 159L あきる野市 67-24 24号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-25 25号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-26 26号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-28 28号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-29 29号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L あきる野市 67-30 30号墳 瀬戸岡 台地縁辺 古墳(円墳?) [古] 159L <東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス>より (東京都教育委員会)

邪馬台国大研究ホームページ / 歴史クラブ / 江戸の旅