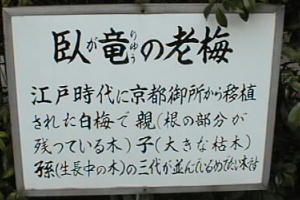

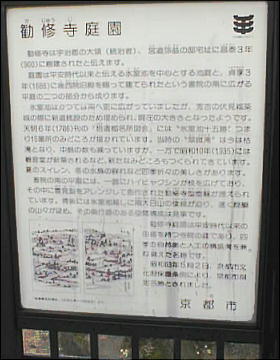

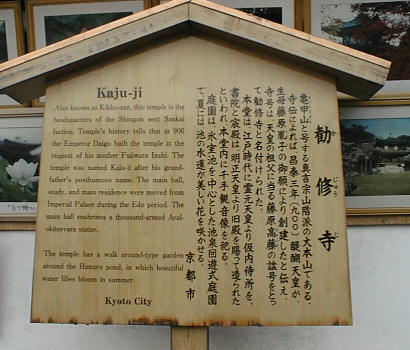

勧修寺

昌泰三年(900年)、醍醐天皇は生母の菩提を弔うため、生母の里であった寺を御願寺と定め、外祖父藤原高藤の諡号をとって勧修

寺と号した。天皇家、藤原家の帰依のもと、代々の法親王が相次いで入寺し、門跡寺院として繁栄したが、まもなく衰え、徳川氏

の時代、寺領寄進などにより再興された。

寝殿作り風の宸殿や、江戸初期書院作りの典型とされる書院(重文)は元禄十年(1697)に、明正天皇の旧殿を外賜されたもので、

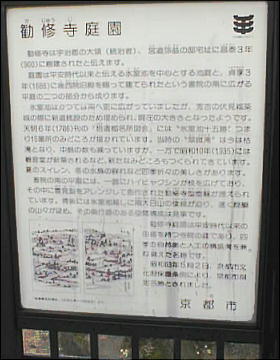

書院には土佐光起の作とされる襖絵がある。この寺の見所は、「勧修寺氷池園」と呼ばれる池のある庭園である。また、勧修寺は

この庭園しか公開されていない。

しみじみと雨の庭園を眺めてそれぞれの感慨にふけるメンバーの皆様方。

この庭園は「典雅の極致」とたたえられるように、まさに平安期族の庭である。二万平方メートルの池を中心に展開する雄大な池泉

舟遊式の庭園で、池の中には大小3つの島が浮かび東山を借景に15の景勝が設けられている。

桃の花のなかからヌッと現れたオヤジの顔。

ここから、◆随心院◆第60代醍醐天皇陵◆第61代朱雀天皇陵◆醍醐寺−世界文化遺産−五重塔 平安時代(国宝)

と廻ったが、これらは既にこのHPに収録済みなので、ここには掲載しない。醍醐寺の小さな東屋(あずまや)で、雨を避けながら

昼食となった。

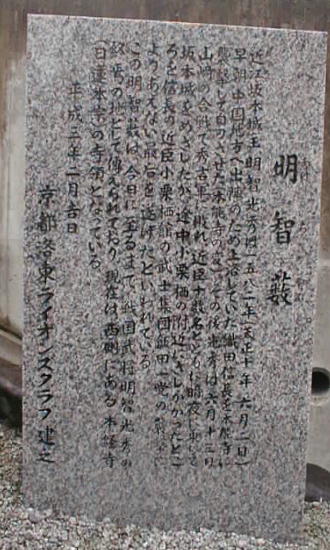

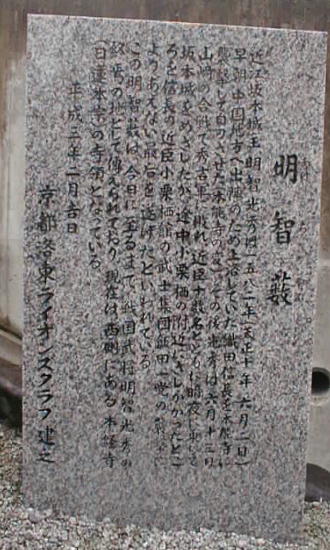

明智光秀胴塚(明智塚)

小栗栖で刺された光秀の胴体が埋められた所とされており、小栗栖街道の脇を入った民家の裏手にある。小栗栖で自刃した光秀の遺

骸のその後について、それぞれ次のように書かれている。

「明智軍記」では、溝尾勝兵衛は光秀を介錯した後、光秀の首を京都妙心寺に納めんと決意し、首を包んで狼谷までいったが敵に囲

まれたため、山際に埋めたとしている。

「川角太閤記」(豊臣秀吉の事歴を伝えた書で、川角三郎右衛門の著述といわれる)では、羽柴秀吉が三十三間堂で休息をとってい

るところへ明智方の首を600から700持参してきた。その中に光秀の首があったので、秀吉は「首と胴体をつなぎ、金具でとめて粟田

口の河原に磔にせよ」と命令したとしている。「豊鑑」では、近江三井寺にいた秀吉のもとに、小栗栖の村人が光秀の首を持参して

きた。「藪のあぜで発見したが物に包んであることから、普通の人の首ではないと思っていた。光秀を知っている者がいて光秀の首

と確認した。」と述べた。その後、光秀の胴体をさがして首をつないで粟田口で磔にしたとしている。

「こりゃ、こんなところにあったんじゃ、ちょっとわからんぜ。」と河内さん。

「さんざん探してもわからんはずや、なんでもっとすぐ分かるようにせんのかなぁ。」

小栗栖(明智藪)

山崎の合戦に敗れた光秀は、再起を期して近臣5、6人と夜陰に乗じて勝竜寺城を脱出、大亀谷を抜け坂本に向かう途中、この地で

落武者狩りの土民に竹槍で突かれ深手を負い、溝尾勝兵衛の介錯により自刃した。時に、天正10年(1582)6月13日、光秀終焉の地

である。

「豊鑑」(竹中重門(秀吉の軍師、半兵衛重治の子)の著)は、この時の状況を「里の中道の細きを出て行くに、垣ごしにつきつけ

る槍、明智光秀の脇にあたりぬ。されど、さらぬ体にてかけ通りて、三町ばかり行き、里のはずれにて、馬よりころび落ちけり」と

描写している。

また、「明智軍記」(光秀の事蹟を編年体に時代の情勢と関連させて叙述した軍記で、元禄時代の成立)には唯一年齢が明記されて

おり、それによると享禄元年(1528)の生まれで、天正10年(1582)死亡の55歳とされている。溝尾勝兵衛は、光秀を介錯した後、

その首を鞍覆いに包んで藪の中の溝に隠し、居城の坂本城に向かったと言う。

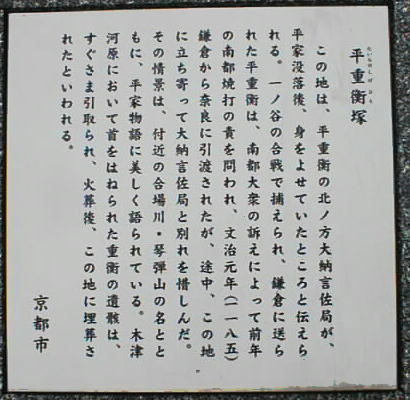

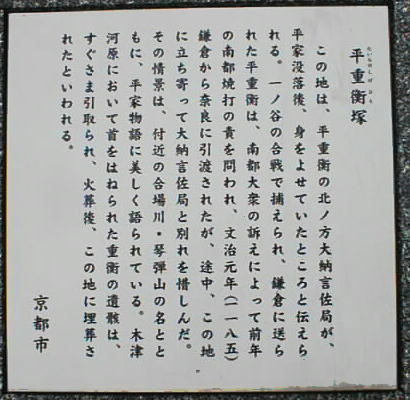

平重衡(たいらの しげひら)

?〜寿永四年(???〜1185)、本三位中将(正三位左近衛中将)清盛の五男、母は左大臣平時信の女。宗盛、知盛の実の弟。

文学芸術面で光る平家の公達中では武勇に優れ、武功も数えるに暇がない。源氏との主要な合戦には、ほぼその名を見ることが出来

る。なかんずく、奈良法師を攻め、狼藉を極めた悪僧達を全滅に追い込んだことは、ひときわ光る武勲であったが、その結果、東大

寺や興福寺等の堂搭伽藍が兵火によって焼失した。一の谷における合戦で源氏方に捕らえられ捕虜となる。首は、般若寺の大鳥居の

前に釘づけにしてかけられた。治承の合戦の時、重衡はここに立って伽藍を焼き滅ぼしたからである。

奥方はこれを聞くと、たとえ首ははねられても、むくろはさだめし捨ておかれてあるにちがいない。もらいうけて供養しようと考え、

重衡の体を日野(醍醐)へ持って帰ってきた。

平家物語は荒々しい戦の物語であり、閑寂とした滅びの物語であるとともに、美しい恋の物語でもある。中でも群を抜いて悲壮なる

逸話が重衡には残されている。現代の若い女性達に人気がある由縁だろう。

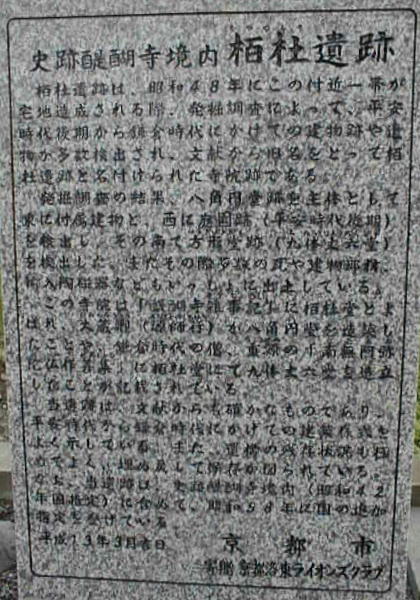

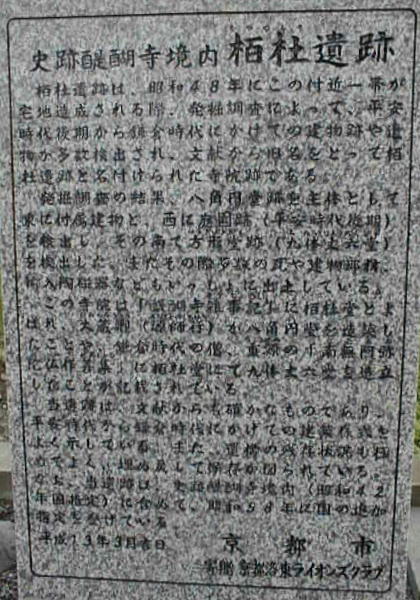

栢杜(かやのもり)遺跡

平安末期から鎌倉にかけてこの辺り一帯にあった古代寺院の跡である。近所の人に聞いても誰一人知らなかった。

事前に京都市教育委員会にTELして大体の位置を聞いていてよかった。やっと探し当てた場所には真新しい石碑が立っていて、刻文の

日付は驚いたことに今日(2001.3.25)になっていた。私が電話したので、あわてて教育委員会も石碑を建てたんやで、とはみんなの

意見。いくら何でもと思ったが、もしかしたら・・・・・・。

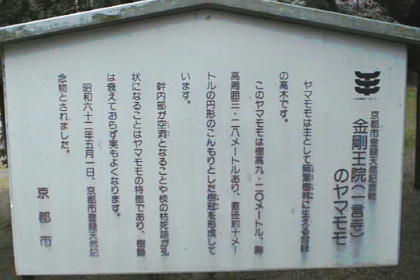

醍醐寺塔頭金剛王院一言寺

真言宗醍醐派の別格本山。少納言藤原入道信成の女、阿波内待(あわのないじ:建礼門院の侍女)が清水寺本尊の霊告により建立した

と伝えられている。本堂には千手観音菩薩像、阿波内待の像が安置されている。この千手観音菩薩像は33年ごとの開帳で、一心に祈れ

ば言下に 願い事がかなえられるということから、一言寺と呼ばれている。

建礼門院は名を徳子といい、平清盛の娘。平家がかつての藤原氏の様な権力を得るよう清盛は画策し、その手段として、藤原氏同様一

門から天皇の母を出す為に徳子を高倉天皇の中宮(皇后と同格)とする。そして生まれたのが安徳天皇である。

清盛の死後、源義仲軍が都に迫り、平家一門は一転して都を捨て西国へ落ちのびていく。この際徳子も、三種の神器を携えた幼い安徳

天皇を連れて京の都を後にする。いわゆる福原遷都である。しかし源氏の勢いをとどめることができずに、平家一門は壇ノ浦にて滅亡

する。一門皆海に身を投げる。安徳天皇、徳子も同様だったが、徳子は源氏軍に引き上げられ、都へ護送されることとなった。

引き上げられた平家の男達はほとんど処刑されたが、女性は赦免されたのである。徳子はしばらく東山の麓の吉田にある奈良法師の

朽房に身をよせていたが出家し、後に寂光院に入り、その傍らに庵を結んで住んだ。

建礼門院は臨終にさいし、阿弥陀仏の御手にかけてある五色の糸の一端を持って、念仏を唱えたので、大納言佐の局と阿波内侍とが左

右に付き添って、この世の名残りに声も惜しまず泣き叫んだと言う。念仏の声が弱くなると、西の方に紫雲がたなびき、たとえようも

ない美しい香りが部屋に満ち、来迎の音楽が空に聞こえてくる。そして静かに息を引き取ったと平家物語は伝える。

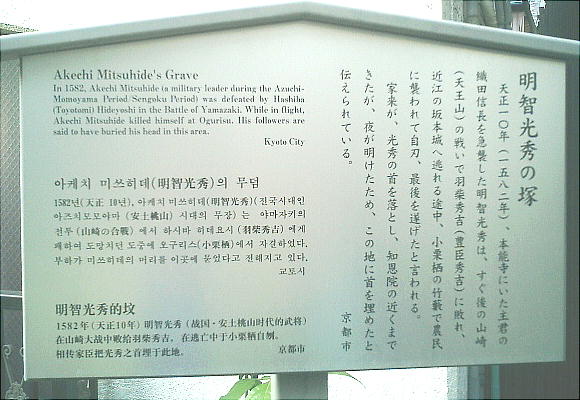

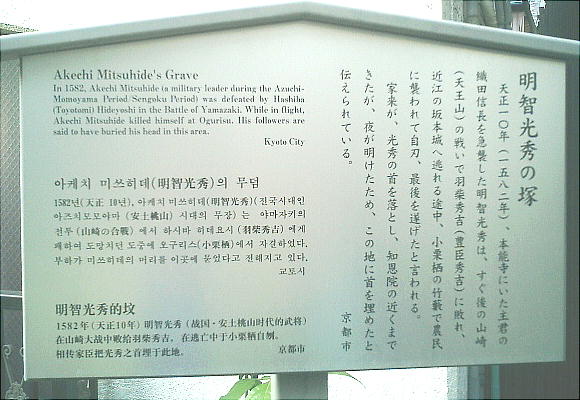

もう一つの明智塚

2004.4.25

京都市三条通を東山の方へ歩いて行くと白川を渡る。その白川に沿って、三条から四条へ歩いていく途中にも「明智塚」がある。ここは、

落とした首を葬ったとされる場所である。前述の、「藪の中の溝に隠し」という場所がここなのだろうか。

案内板から東へ20mばかり歩いたところに塚がある。小さな祠も作られていて、額には「光秀公」とある。

石柱の立っている角の家は古くからの和菓子屋さんで、いろいろなお菓子が並んでいたが、「明智饅頭」があったのには驚いた。

ここから見た白川の上流と下流。

ここから白川沿いに南へ降れば「知恩院」である。夕方近かったのでもうすっかり人通りは少なかった。

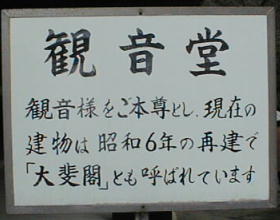

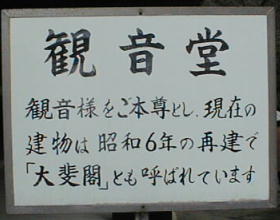

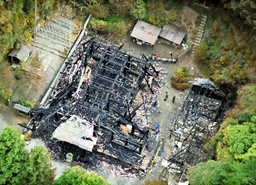

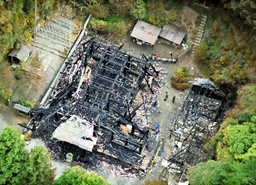

世界遺産の京都・醍醐寺、観音堂を全焼 落雷原因か 2008年8月24日16時0分 asahi.com

24日午前0時半ごろ、京都市伏見区醍醐の世界文化遺産、醍醐寺から「観音堂が燃えている」と119番通報があった。山科署

や京都市消防局によると、西国三十三所観音霊場第11番札所で木造平屋建ての「准胝(じゅんてい)観音堂」約147平方メート

ルと隣接する休憩所約50平方メートルが全焼した。観音堂の本尊・准胝観音座像(高さ約70センチ)が焼失したが、付近の国宝

や重要文化財の建物に被害はなかった。当時、周辺では雷が鳴っており、山科署は落雷が原因の可能性があるとみて調べている。

山科署や醍醐寺などによると、23日午後10時55分ごろ、観音堂から約100メートル離れた寺務所で僧侶2人が当直勤務を

していると、「ドーン」という雷の音がして観音堂などを監視するモニターのブレーカーが落ち、電話回線もつながらなくなったと

いう。雷が収まるのを待って24日午前0時5分ごろに外に出ると、観音堂が燃えていたという。

醍醐寺によると、観音堂には避雷針が設置されていたが、7月下旬に別の建物で柱に亀裂が入る被害が発生。電気関係の装置が壊

れる被害も年1、2回あり、雷対策を検討していた最中だったという。

醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山。94年、世界文化遺産「古都京都の文化財」に登録された。空海の孫弟子が874(貞観16)

年ごろ創建。観音堂は1939年に火災で焼失し、68年に再建された。

全焼した醍醐寺の准胝(じゅんてい)観音堂

<=24日午前3時3分山岸一生撮影>、<=24日午前10時27分、高橋一徳撮影>

全焼した醍醐寺の准胝(じゅんてい)観音堂

<=24日午前3時3分山岸一生撮影>、<=24日午前10時27分、高橋一徳撮影>

火災前の准胝観音堂=醍醐寺提供 焼けて骨組みだけになった准胝観音堂=醍醐寺提供

火災前の准胝観音堂=醍醐寺提供 焼けて骨組みだけになった准胝観音堂=醍醐寺提供

邪馬台国大研究ホームページ / 歴史倶楽部例会 / 醍醐散策

Music: I saw her there

Music: I saw her there

全焼した醍醐寺の准胝(じゅんてい)観音堂 <=24日午前3時3分山岸一生撮影>、<=24日午前10時27分、高橋一徳撮影>

火災前の准胝観音堂=醍醐寺提供 焼けて骨組みだけになった准胝観音堂=醍醐寺提供