Music: End of the World

Music: End of the World

私が安本美典という名前を知ったのはもう30年近く前である。はっきりそれと知ったのは20代半ばだからもう25年は過ぎて いる。 今はもう無くなったが、福岡県には「夕刊フクニチ」という新聞があった。夕刊紙と「フクニチスポーツ」という新聞を出 していた会社だったが、その夕刊紙に、「コンピュータを駆使して邪馬台国を探る!」という記事が載って、なんと私の生 まれ故郷、甘木・朝倉が「邪馬台国」だと提唱している学者の記事が載っていたのだ。今から約30年ほど前だったと思う。 そのときは、さ程歴史にのめり込んでおらず、「へぇー、ほんまかいな。」という程度の関心で、書いた学者の名前も記憶 には残っていなかった。

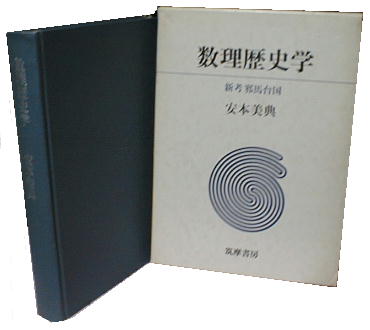

それから数年後、20代前半で結婚した私は、ある夏(或いは正月だったか?)の休みに博多の妻の実家にいた。 退屈でぶらりと出かけた博多駅(妻の実家から駅までは歩いて15分ほど。)横の井筒屋で、古書展をやっていたので覗いて みると、「数理歴史学」という名前の本が目に付いた。「数理」と「歴史」が結びつくんかいな、と思ったが何となく面白 そうな予感がした。パラパラ頁をめくると邪馬台国についての論評で、やたら数式と図が多かった。読んでいくと、「邪馬 台国」は甘木・朝倉だと書いてある。「あ、これか!」と、数年前読んだ新聞記事を思い出した。読み進む内に、なんと面 白い本かと興奮した。早速購入して妻の実家へ戻り、夢中になって一気に読んでしまった。

そのとき私が興奮した理由は幾つもあるが、一番感銘したのは極めて「論理的」と言うことだった。 平均や分布や偏差値といった統計の手法を用いて、数値データと客観的な資料を並べ立て、「邪馬台国=甘木・朝倉説」を 説く安本氏の論説に、私はすっかり参ってしまった。それまでの邪馬台国論が「主観一本槍」の、「そうに違いない。」と か「あり得ない。」とか、ひどいのは「・・・であろうと、私は強く信じている。」とかいう様な、極めて感情的、恣意的 で主観に満ちあふれてた論調ばかりだったので、この安本氏の説は極めて新鮮だった。

安本説を知って以来、私はむさぼるように氏の著作・他を読みあさった。4,5年は「邪馬台国」に夢中になっていたように思 う。それから20年ほどは古代史から遠ざかっていたが、安本氏の新刊は興味を持ってWATCHしていたし、その他の古代史関係 の著作も、暇とお金が有れば購入していた。

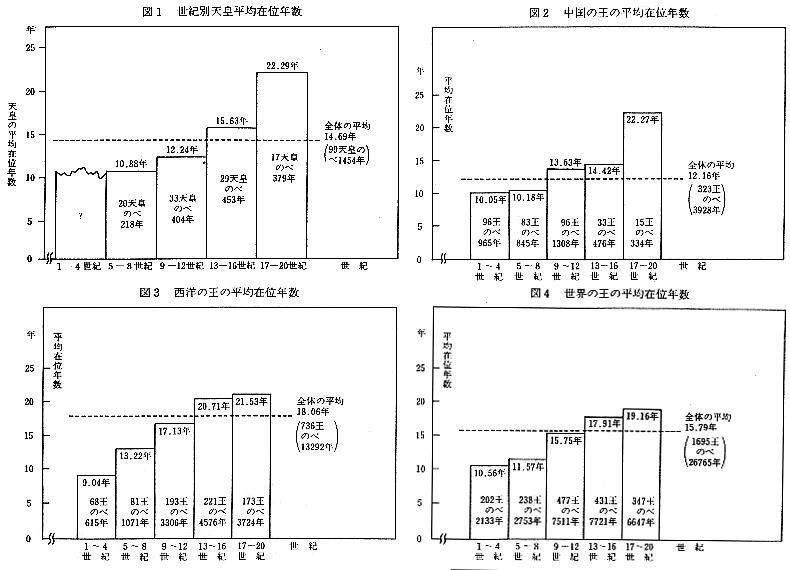

安本説の論旨を、このHPで詳細に説明するには力量不足なので、一連の著作をお読みいただきたいが、大まかに概要をま とめれば以下のような事になろうか。これは講習会でもそのまま力説しておられた。 (1).天皇の在位期間を計算すると、邪馬台国の卑弥呼は、ちょうど神話に言う「天照大神」の時代と重なり合う。 ●神武から昭和天皇に至る歴代天皇の平均在位期間を計算する。古代ほど短く、近代ほど在位期間が長い。 ●中国、西欧の王達の在位期間も求め、古代から現代に至る支配者層の在位期間も、同様の傾向にある。 ●「記紀神話」を「天の岩戸」以前と以後に分けて考えると、古事記・日本書紀ともに、天照大神が一人で行動 する回数は、天の岩戸事件の前が圧倒的(古事記16回、書記18回)で、以後の古事記 6回、書記 1回を圧倒し ている。また、天照大神とペアで行動する「高御産巣日神」(たかみむすびのかみ)が、最高主権者的に行動 する回数は、天の岩戸事件の前は皆無で、以後は古事記 9回、書記 12回となり、これは「卑弥呼=天照大神」 と考えると、天の岩戸事件は「卑弥呼の死」と考えられる。 ●PC用の天文ソフト「ステラナビゲーター」を使って古代の天文情報を得ると、卑弥呼の死んだ年の前後に北 九州で日食が起きている。これが天照大神の「天の岩戸」事件と考えられる。

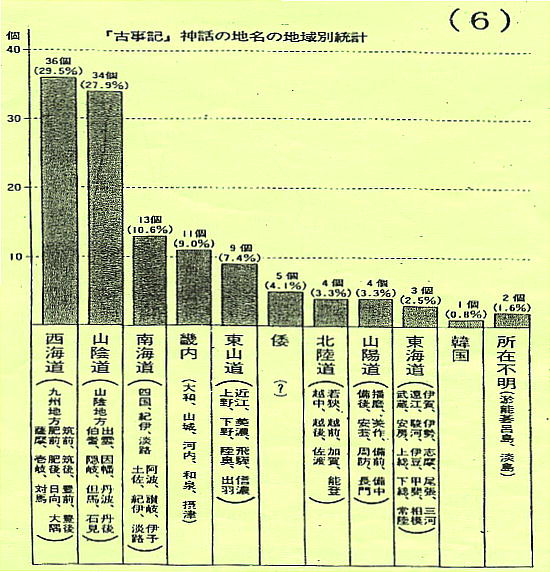

今まで、このような手法で天皇の在位期間を推測した研究者などは居なかったのではないだろうか。 世界中の首長者の在位期間と比較するなどという着眼点はすばらしいと思う。勿論、その国に書き残された文献からの生没 年なのであくまでも仮定ではあるが、それにしても世界中で同じ様な傾向にあるのは非常に興味深い。 なんらかの法則があり、同様な在位期間を持つということなのか。いずれにしても、こういう方法だと「ではなかろうか。」 式の主観的な観測に基づく論説は意味をなさないのは確かだ。 (2).「古事記」「日本書紀」に出現する地名を統計化すると、神々の活躍の地は筑紫(北九州)になる。 ●「古事記]神話に現れる地名の内、西海道(九州地方:筑前、筑後、豊前、豊後、肥前、肥後、日向、大隅、 薩摩、壱岐、対馬)が36個で全体の29.5%を占め、次いで山陰道(山陰地方:出雲、因幡、丹波、丹後、伯耆、 隠岐、但馬、石見)が34個で27.9%を占める。古事記神話は「筑紫・出雲」で全体の半分を占め、これは神々が この地方で活躍していた事を物語っている。

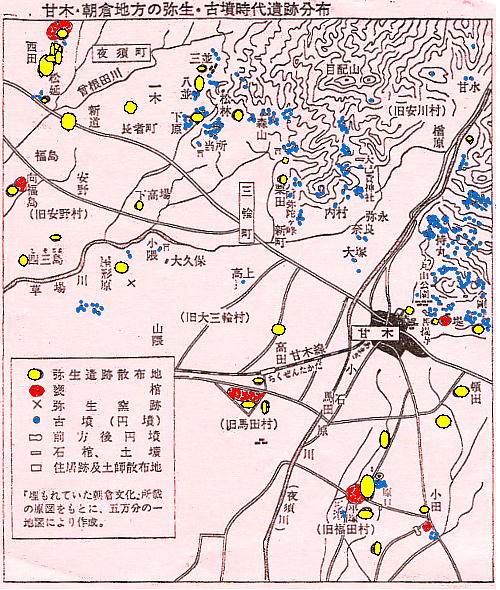

(3).北九州、それも甘木・朝倉を中心とする地方の地名を、その位置・方位をそっくりそのまま大和(奈良)地方へ 持っていくと、驚くほどその対比が合致する。 ●ちなみに同じ地名を列記すると、三輪を開始地点として時計回りに、三輪、三井、池田、平群、住吉、三笠山、 春日、笠置、田原、山田(上山田)、鳥屋(見)山、玖珠(国巣)、天ヶ瀬、高取山、香山(香久山)、 三瀬(水間)、久留米(久米)、朝倉、加美(賀美)、長谷山、高田、雲堤、小田、三輪、となる。 (宮崎公立大学の奥野正雄教授は、さらに検証を深め、この2地方の名前の一致箇所を100カ所以上指摘する。)

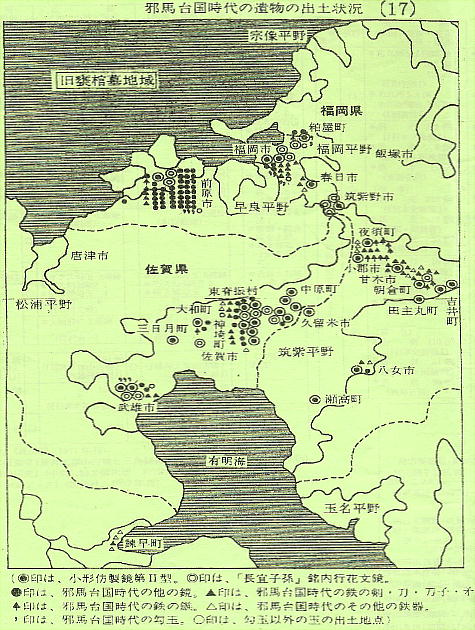

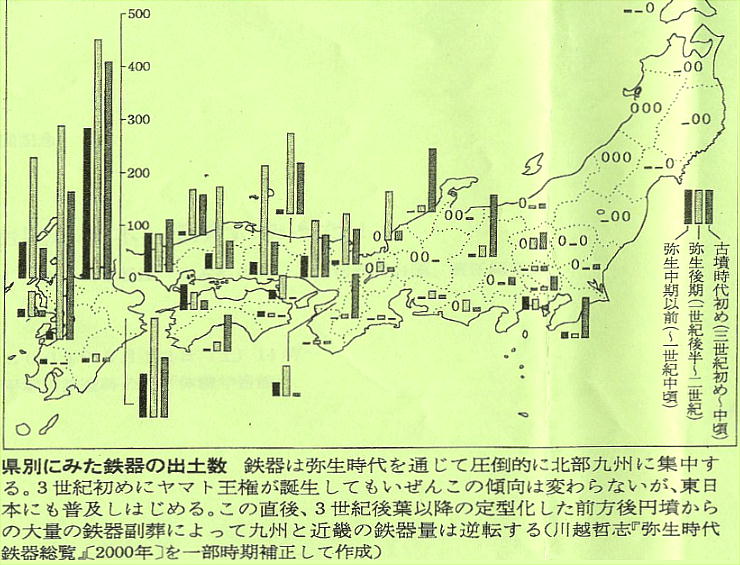

安本説の一番の目玉はこの地名かも知れない。これは相当説得力がありそうな気がする。一般的に地名の残存度が氏名等に 比べればはるかに高いという事は理解できるが、ここまで一致していると、「うぅ〜ん、そうかもしれない。」と言う気に なる。 しかもそれが自分の故郷の地名という事になると、これはもう熱中せざるを得ないのはご理解いただけるのではないかと思 う。 上の図で、真ん中当たりにある「長谷山」という区域が私の生まれ故郷である。 子どもの頃、山の麓に「長谷山観音」というのがあって(今もあるが)、これは奈良の長谷山から来ているという話を聞い た。それ故ここを「長谷山」という事になったと古老から聞いていたが、安本説に従えば反対なのだ。今度奈良の「長谷寺」 にいったら、近所の人の顔をよく見てみよう。私に似た顔があるかもしれない。 (4).邪馬台国時代の遺跡、及び遺跡から出土する遺物の出土状況は、圧倒的に北九州が占めており、大和地方は卑弥呼 以後、すなわち古墳時代になって、遺跡・遺物が集中するのである。

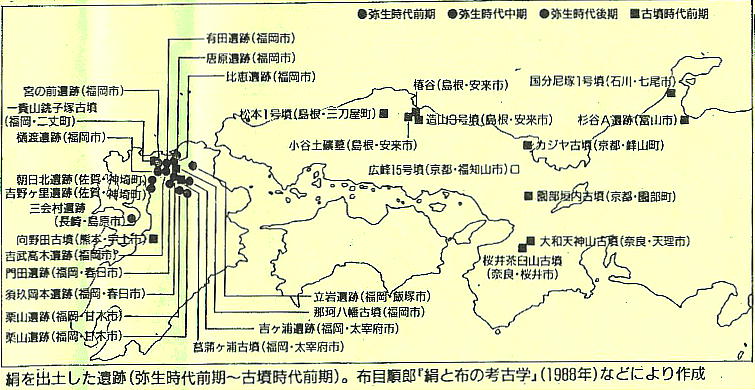

このHPのあちこちで書いているが、私も「記紀神話」の舞台は九州で、しかも主として弥生時代の事を書き残していると 思う。一度安本氏に倣(なら)って、神代の記述に現れる遺物の出現回数を「記紀」から数えた事があった。 回数は忘れたが、一番多く出現するのは確か「剣」だったと思う。次が「鏡」「玉」という順番だったのではなかろうか。 正確には記憶していないが、これらは明らかに「弥生時代・古墳時代」の事であり、この3つは多くが九州、それも北九州 の弥生墳墓から出土するのだ。弥生時代の近畿圏は銅鐸文化だった事を考えると、我が国古代の文献に全く記載がないのは、 これらの勢力が大和朝廷につながる神々の系譜ではなかった事を示している。そしてこれらの弥生時代の遺物(剣・鏡・玉) は、今でも我が皇室の「3種の神器」である。そして、やがてこの3つの遺物は、近畿地方の古墳からも多く出土するよう になる。 皇室の祖先は、北九州から奈良へ行ってやがて全国に古墳時代を定着させたという見方は、考古学的知見とも文献上からも 一番合理的な考え方のような気がするがどうだろう。 (5).上記を総合すると、北九州にあった「邪馬台国」が、記紀に言う「神武東遷」を行ってその殆どの勢力が大和地方 へ移動したと考える、いわゆる「邪馬台国東遷説」が一番合理的・論理的である。 ●従って、「邪馬台国=高天原=甘木・朝倉地方」となり、「卑弥呼=天照大神」となるのである。 概略的には、上記が安本美典氏の主張である。著作では、(自作・他作の)いろんなデータを示し、これらを細かく説明し ている。氏の著作は膨大で、立派な装丁の本からペーパーブックスまで何十冊とあるが、その主旨は殆ど上記に挙げた論点 の繰り返しである。 あらゆるデータを引っ張り出してきて、上記の骨格を細部に渡り肉付けしていく作業を今も続けている。 講演会ではこの他、最近話題になっている「古墳の年代の若返り」や「三角縁神獣鏡魏鏡説」に、これまた膨大なデータを 挙げて反論していた。(このHPで掲示している表や図も、安本氏が当日講演会で使用されたものを転載している。)

安本美典氏 < 1934年中国(旧)満州生れ。京都大学文学部(心理学)卒。> 現在、産能大学教授。文学博士。心理学・文章心理学専攻。季刊「邪馬台国」編集責任者。 日本古代史を数理文献学という独自の手法に基づき解明中。現代の「邪馬台国東遷説」の第一人者。 「邪馬台国=甘木・朝倉説」を30数年来主張し続けている。「邪馬台国の会」主宰。

|

|

|

| 邪馬台国への道 筑摩書房 1967 | 神武東遷 −数理文献的アプローチ− 中央公論社 1968 |

| 数理歴史学−新考邪馬台国− 筑摩書房 1970 | 卑弥呼の謎 講談社 1972 |

| 高天原の謎 講談社 1974 | 邪馬台国論争批判 芙蓉書房 1976 |

| 新考 邪馬台国への道 筑摩書房 1977 | マスコミ的邪馬台国論への疑問 芙蓉書房 1977 |

| 日本語の成立 講談社 1978 | 日本語の誕生 本多正久 共著 大修館書店 1978 |

| 「邪馬壱国」はなかった 新人物往来社 1979 | 研究史 邪馬台国の東遷 新人物往来社 1981 |

| 倭の五王の謎 講談社 1981 | 卑弥呼と邪馬台国 PHP研究所 1983 |

| 日本語の起源を探る PHP研究所 1985 | 日本語はどのようにしてつくられたか 福武書店 1986 |

| 古代九州王朝はなかった 新人物往来社 1986 | 論集日本語研究2 宮地裕編 明治書院 1986 |

| 邪馬台国ハンドブック 講談社 1987 | 邪馬台国と卑弥呼の謎(文庫版) 潮出版 1987 |

| 神武東遷(文庫版) 徳間書店 1988 | 卑弥呼の謎 講談社 1988 |

| 邪馬壱国」はなかった(文庫版) 徳間書店 1988 | 高天原の謎 日本神話の世界(文庫版) 徳間書店 1989 |

| 吉野ケ里遺跡と邪馬台国 大和書房 1989 | 吉野ケ里の証言 JICC出版 1989 |

| 吉野ケ里・楼観からの報告 徳間書店 1989 | 朝鮮語で「万葉集」は解読できない JICC出版 1990 |

| 邪馬台国への道(文庫版) 徳間書店 1990 | 吉野ケ里は邪馬台国なのか 徳間書店 1990 |

| 日本語の誕生 本多正久 共著 大修館 1990 | 日本語の起源を探る(文庫版) 徳間書店 1990 |

| 新説 日本人の起源 JICC出版 1990 | 奴国の滅亡 毎日新聞社 1990 |

| 騎馬民族は来なかった! JICC出版 1991 | 卑弥呼は日本語を話したか PHP研究所 1991 |

| 江戸の邪馬台国 本居宣長著書訳 柏書房 1991 | 日本人と日本語の起源 毎日新聞社 1991 |

| 「邪馬台国」人口論 柏書房 1991 | 巨大古墳の主がわかった! JICC出版 1991 |

| 新・朝鮮語で「万葉集」は解読できない JICC出版 1991 | 邪馬台国はその後どうなったか 広済堂 1992 |

| 邪馬台国論争に決着がついた! JICC出版 1992 | 邪馬台国見聞録(文庫版) 徳間書店 1992 |

| 倭の五王の謎(文庫版) 広済堂 1992 | 日本誕生記 1 PHP研究所 1993 |

| 日本誕生記 2 PHP研究所 1993 | 東日流外三郡誌「偽書」の証明 広済堂 1994 |

| 虚妄の東北王朝 歴史を贋造する人たち 毎日新聞社 1994 | 言語の科学 日本語の起源をたずねる 朝倉出版 1995 |

| POPな古代史 同文書院 1995 | 虚妄の九州王朝 梓書院 1995 |

| 邪馬台国の真実 PHP研究所 1997 | 最新「邪馬台国」論争 産能大学出版部 1997 |

| 衝撃の古代出雲 産能大学出版部 1997 | 最新 邪馬台国への道 梓書院 1998 |

| 巨大古墳の被葬者は誰か 廣済堂出版 1998 | 三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡か 廣済堂出版 1998 |

| 応神天皇の秘密 廣済堂出版 1999 | 封印された邪馬台国 PHP研究所 1999 |

さぁ、明日はいよいよこの「安本説」を証明するかもしれない、甘木・朝倉の遺跡巡りである。どういう話が聞けるのか楽しみだ。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部 / 邪馬台国甘木朝倉説