Music: 夕焼け小焼け

Music: 夕焼け小焼け

|

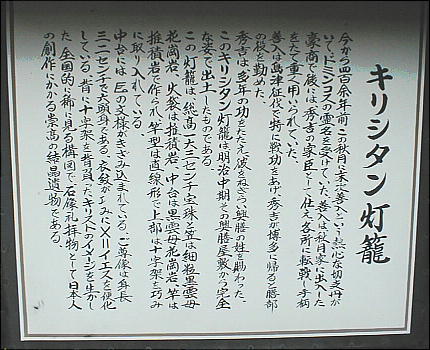

関ヶ原の合戦後、筑前五十二万石を拝領した黒田長政は、那珂川を挟んで博多の対岸に城下町を築造し、備前福岡郷の故郷に ちなみ、その地を福岡と名づけた。長政は領地内に重臣を配備し、支配体制を確立して、黒田氏の筑前福岡藩支配を確かなも のにしていった。 長政は、叔父(如水の弟)の黒田図書之助直之を、1万2千石で秋月に配置した。直之は慶長14年(1609)に病没するまで 秋月の梅園の館に居住したが、彼はミゲルという洗礼名を持つほどの熱心なキリシタンだったため、この時期の秋月にはキリ シタン信者が急増した。天主堂が建てられ、司祭や修道士もいて、信者数は二千人に及んだという記録が残っている(日本切 支丹宗門史)。天主堂の場所がどこだったかについては判っていないが、鳴渡谷にキリシタン橋が残っていたり、興膳家にあ ったとされるキリシタン燈籠が現存しているので、秋月においてキリシタン信仰が盛んだったのは間違いないようである。 信長、秀吉、家康と、三代の天下人から知恵袋と恐れられた長政の父黒田孝高(如水)は、以前の領地豊前から筑前へ移って 来たが、既に引退し、「大殿様」と呼ばれて博多の町で子供達と戯れる好々爺としての姿などが伝えられている。

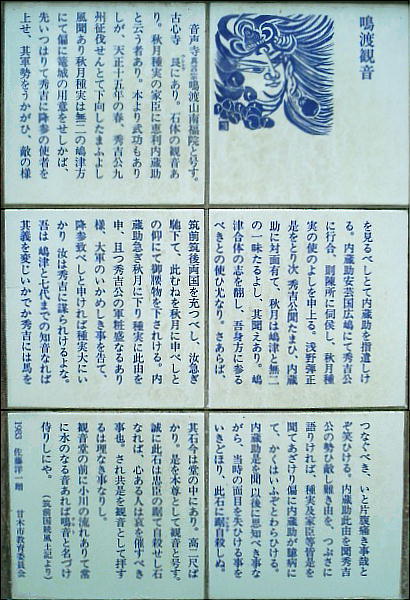

秀吉が、恵利内蔵助を称えて建立したと伝えられる「鳴戸観音」。腹切り岩の先にある。

鳴戸観音の前を左に折れて藪の道を入っていくと大きな1枚岩がある。これがキリシタン橋と言われるもので、裏にマリア像 が彫ってあるというので覗いてみたが全く判別できず。資料では、この道を進んでいった所にある、秋月種時の墓周辺一帯が キリシタン畑で、その上手には大天主堂が建っていたと言う。種時が建てたという大龍寺もしかり、キリシタン畑、天主堂、 みんな残っていれば素晴らしい文化遺産であるばかりでなく、まったく違う秋月の一面が窺い知れたのに。

秋月郷土館の門を入ると正面に安置してあるキリシタン灯籠。博多・秋月の豪商興膳家の庭から発掘された。

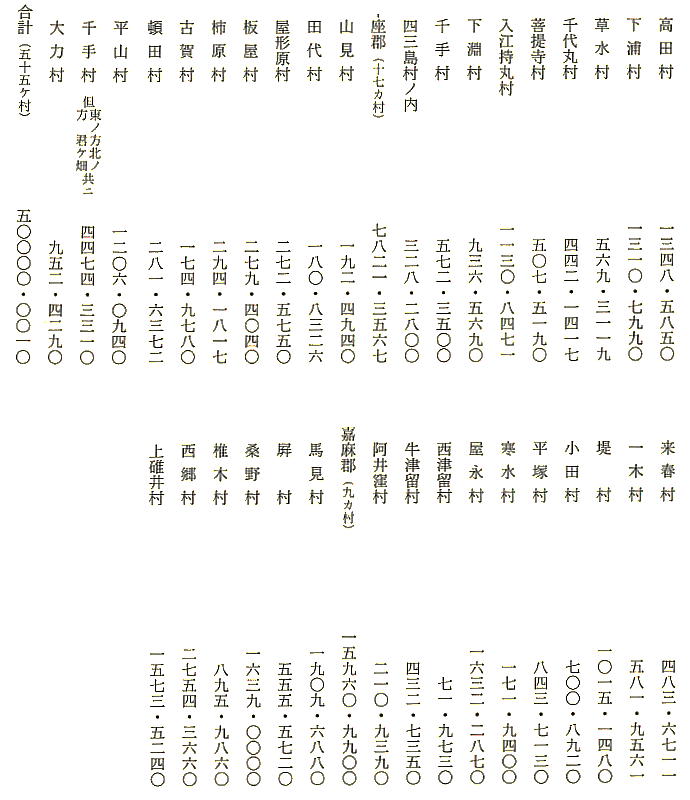

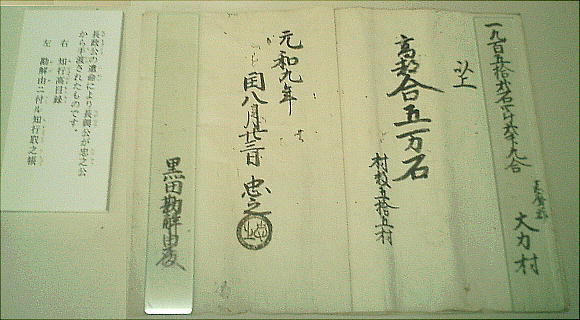

秋月5万石分知

【黒田長興・秋月入封】 長政は、自己中心的で粗暴な面を持つ嫡子忠之よりも、大人(たいじん)としての風格を備えた三男の長興に筑前五十二万石 を継がせたかったが、重臣達の反対に遭いこれを断念する。元和9年(1623)、長政は京都で死亡し忠之が黒田藩を継ぐが、 長政は遺言で、秋月五万石を長興に、四男高政に東蓮寺(直方:のうがた)四万石を分知し、この2藩は福岡藩の支藩となっ た。しかしこの2藩のその後は大きく異なっている。寛永2年(1625)、福岡本藩の忠之から、長興の江戸参府差し止めの命令 が来て秋月藩は仰天する。 将軍に拝謁しないと言うことは、一国の藩とは認められず、あくまでも福岡藩内の一飛び地のような位置づけになるからである。 この辺りの、本藩との駆け引き、闇夜に紛れての秋月脱出行など、長興・家臣達の活躍は、これはこれで非常におもしろい物語 なのだがここでは割愛する。

| 歴代 | 藩主 | 官位 | 官職 | 嫡出関係 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 初代 | 黒田長興(ながおき) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長政の三男 | |

| 二代 | 黒田長重(ながしげ) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長興の二男 | |

| 三代 | 黒田長軌(ながのり) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長重の長男 | |

| 四代 | 黒田長貞(ながさだ) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長軌の長男 | |

| 五代 | 黒田長邦(ながくに) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長貞の三男 | |

| 六代 | 黒田長恵(ながよし) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長邦の長男 | |

| 七代 | 黒田長堅(ながかた) | 従五位下 | なし | 交代寄合山崎義俊の二男。母が黒田長邦の娘 | |

| 八代 | 黒田長舒(ながのぶ) | 従五位下 | 甲斐守 | 日向高鍋藩主秋月種茂(上杉鷹山の兄)の二男。母が黒田長邦の娘 | |

| 九代 | 黒田長韶(ながつぐ) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長舒の二男 | |

| 十代 | 黒田長元(ながもと) | 従五位下 | 甲斐守 | 土佐高知藩主山内豊策の五男。黒田長韶の女婿となる。 | |

| 十一代 | 黒田長義(ながよし) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長元の三男 | |

| 十二代 | 黒田長徳(ながのり) | 従五位下 | 甲斐守 | 黒田長元の五男 |

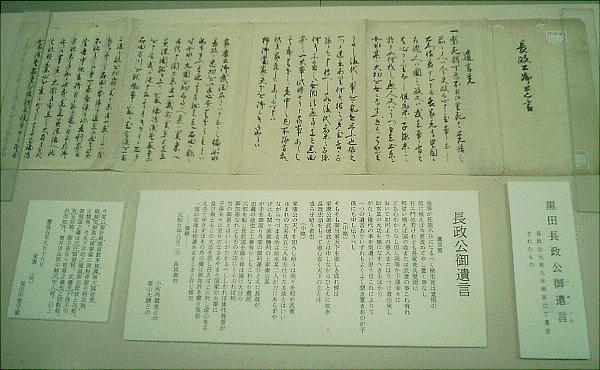

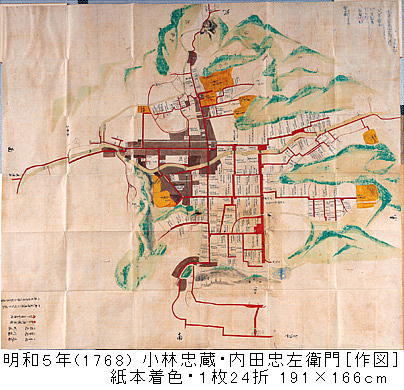

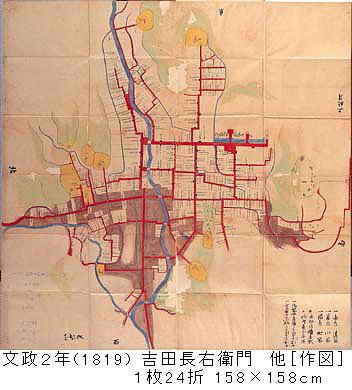

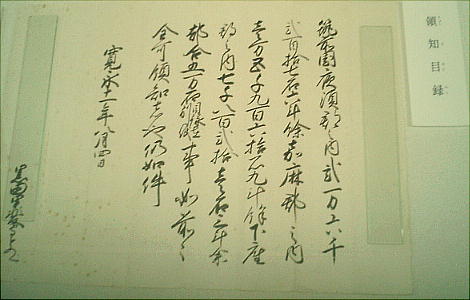

右端の図はクリックすると大きくなります。(あまり字ははっきり見えませんが。)

秀忠、家光に何とか拝謁を果たした長興は、寛永11年(1634)家光から五万石の朱印状を与えられ、正式に独立した「秋月 藩」となって幕末まで存続する事になる。秋月黒田藩五万石、福岡黒田藩四十七万三千石となった。この時秋月のような行動 を取らなかった東蓮寺藩は、四代目藩主に世継ぎがなかった事もあって、やがて本藩に吸収され消滅する。 福岡藩からは独立し、対等な藩となった秋月と本藩の関係は当然悪化し、忠之が死ぬまで改善しなかった。福岡藩三代目藩主 光之が襲封し、ここに福岡藩と秋月藩の和解が成立し、秋月は福岡を親藩として認め、中央からもこの2藩は親戚筋と見なさ れて、徳川幕府からの様々な使役(街道整備、河川修理など)を交代して分担したりしている。

(出典:物語秋月史)

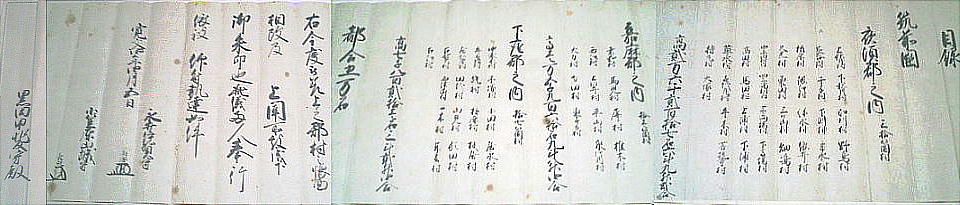

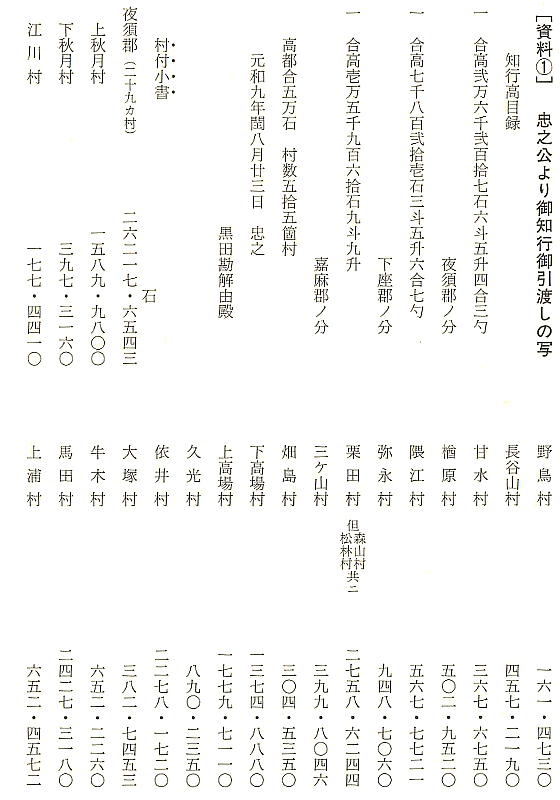

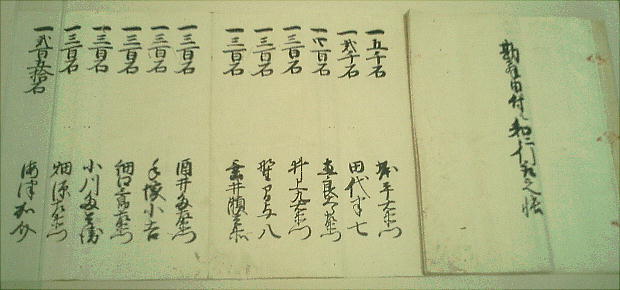

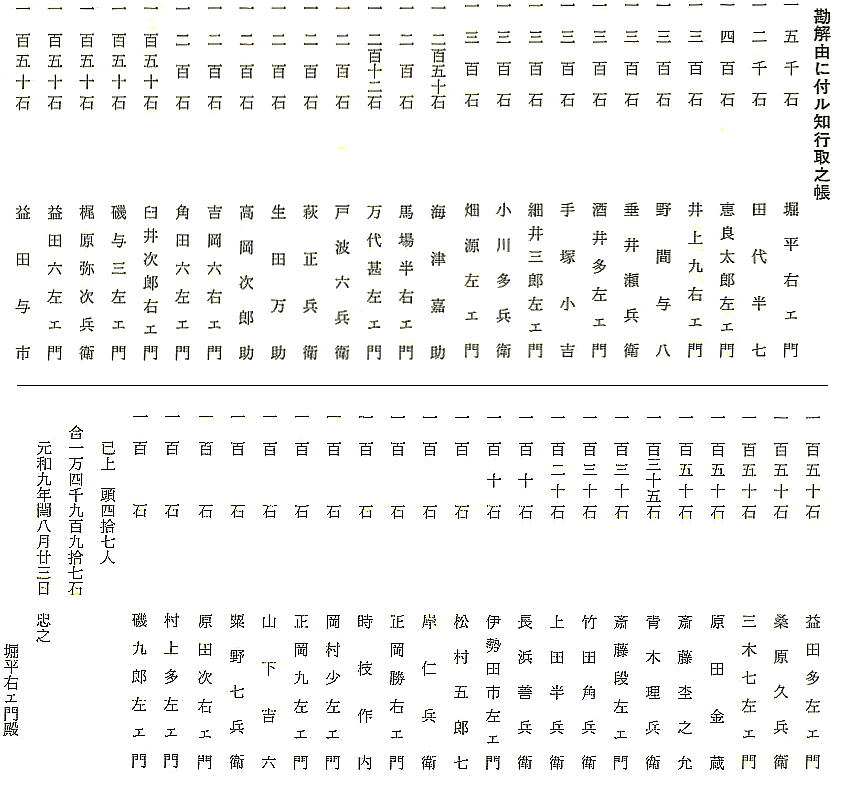

福岡黒田藩から長興について来た藩士達の石高。筆頭家老を先頭に数十人が並んでいる。

(出典:物語秋月史)

寛永元年(1624)に5万石で入封して秋月藩の祖となった15歳の長興は、大叔父の直之が住んでいた梅園城を再整備して、大 幅な普請を加え、ここを秋月城とした。 町の構造は、旧秋月氏の居館であった東南の隅を居城とし、その西側一帯と北側を武家屋敷町とした。城の北側を、東西に流 れる野鳥川と並行して通る秋月街道に沿って町人町とした。町の出入り口等、要所に桝形が設けられた。その一つで町の西端、 甘木方面の入口に架けられた目鏡橋は1810年の完成で、御影石で造られた橋としては全国で唯一のもので県指定有形文化 財である。 目鏡橋付近が下町(魚町)で、上流へ中町、上町と続く。上町から武家屋敷方向へは杉の馬場となり、秋月城跡までは、桜と 紅葉が美しい市民の憩いの場になっており、季節には県外からも観光客が多数訪れている。 私も通った現在の秋月中学校敷地全体と、隣接する梅園一帯が館跡である。梅園の東側に長興を祀った垂裕神社がある。又、 町家では、名産の秋月葛の製造を営む「高木家」が下町に、寿泉苔を商った豪商「遠藤家」の遺宅が中町にある。秀吉の配膳 係となって、大いに博多・秋月で活躍し、秋月に広大な屋敷を持っていた「興膳家」は今も秋月に残っている。但し、現在の 興膳家は昔の興膳家の場所ではなく、また親戚縁者は秋月を離れ、現在家は無人である。私の曾祖父の妹はこの興膳家へ嫁に 行った。その後長らく我が家と興膳家の行き来は途絶えていたが、私の代になってふとした事から一部復活した。(そのくだ りは、「邪馬台国大研究」「遺跡巡り」の「原の辻遺跡」を参照されたし。)今つき合っているその興膳家の末裔である田川 君からは、「井上さん、あの家を買って秋月に帰ってきませんか。」とお誘いを受けている。 【島原の乱参戦】 長興は、入封して来た寛永元年に黒田家の祈願所として天台宗日照院を創建し、秋月八幡宮を造営する。そして前述した独立 運動の後、城下町としての秋月の整備に力を入れる。寛永14(1637)29歳の時島原で大規模な一揆 が勃発し(島原の乱)、 長興は2500余の軍勢を率いて親藩福岡の黒田藩とともに、島原の原古城攻囲戦に参加して殊勲をたてる。文献等によれば、 このときの秋月勢の活躍はめざましかったらしい。この年、幕府は鎖国令を発する。 寛永14年(1637)10月、肥前島原で領主松倉氏の過酷な宗教弾圧と重税に抵抗したキリシタン農民達が、天草四郎時貞を 旗印にして島原城を攻め、有馬の原城に立てこもった。同調する一般の農民、仕官できない浪人者たちが集まってその総勢は 37,000人におよんだ。事態を重視した成立間もない江戸幕府は、板倉重昌を総大将に、九州各藩から兵を集め2万余の 軍勢で鎮圧に向かったが一揆群の抵抗は強く、幕府軍に多くの死者を出した。あわてた幕府は老中松平伊豆守信綱を上使とし て島原に派遣するが、板倉重昌も戦死して、ついに年明けの1月12日、幕府は九州の諸大名に島原出陣を命じる。

出撃命令を受けた長興は、約2500の兵を引き連れて秋月を出発した。主席家老宮崎織部が先陣、続いて藩主長興、後軍は 家老吉田斉宮助、殿軍は田代外記で、先頭が弥永の一里塚を過ぎても最後尾はまだ秋月の勢溜まりに留まっていたというから れだけでも約6kmの行列である。 6日後の1月25日に原城に到着した秋月軍は、親藩の福岡藩、直方の東蓮寺藩と合流して黒田勢15,000人を構成した。 幕府がこの乱鎮圧に動員した軍勢は総員12万5千人と言われ、その主力は黒田勢、細川勢2万5千人、鍋島勢2万5千人だ った。

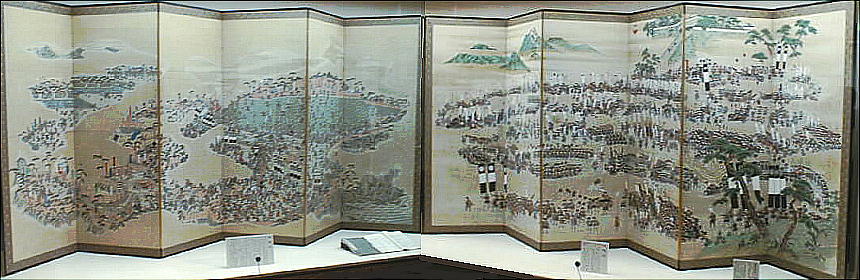

上記出陣図の上段左寄りに、我が歴史倶楽部の川嶋さんのご先祖様が見える。「川嶋八左衛門」か「川嶋八九衛門」という名前 だ。川嶋さんのご先祖は、備前で黒田官兵衛(如水)に仕え、長興の秋月転封に伴って秋月へ来た。以来300年を秋月で過ご し、祖父さんの代に大阪へ移ってきたので、川嶋さん自身はまだ秋月に行ったことがないらしい。墓を探しに行きたいとは言っ ているのだが、暇がないと言う。知人から紹介されたmailのやりとりで川嶋さんと知り合い、やがて秋月出身で侍の子孫だとい う事がわかった。全く不思議な縁である。 攻防は1ケ月に及んだが遂に一揆軍は鎮圧され、最後まで生き残った者も、女子供も含めて殆どが殺されて首は城の外にさら された。その数は1万を超えていたと言われる。秋月藩の死者33人、負傷者332人、福岡本藩の死者213人、負傷者1 658人で、幕府軍全体では死傷者8000人を越えていた。おびただしい死傷者を出した損害に驚いた幕府は、以後本格的 にキリシタン弾圧を強化し、全面的な鎖国に踏み切る。

秋月郷土館の<島原の乱・戦闘図・出陣図> 一対の屏風に描かれている。

城郭打ち壊しなどの戦後処理に従事した後、長興は3月3日に有馬を出立し3月11日に秋月へ凱旋した。私は知らなかった が、つい最近まで凱旋小路や凱旋橋といった地名が残っていたそうなので、この時の凱旋の興奮は相当なものだったのだろう。 島原からの帰路で長興は、三輪町の原地蔵辺りの原野を見てここを開墾する事を思いつき、数年がかりで見事な新田を作り上 げた。 また、秋月街道と宿駅の整備、女男石の護岸工事など、民政にも多くの業績を残している。1647年、父黒田長政の 菩堤寺として古心寺を建設する。以後、古心寺は黒田家菩堤寺となり、長興もここに葬られている。 秋月黒田藩初代藩主長興は、寛文5年(1665)3月、江戸滞在中に芝の藩邸で逝去した。遺体は江戸麻布の祥雲寺に葬られ、 遺髪が秋月へ送られて古心寺に納められた。

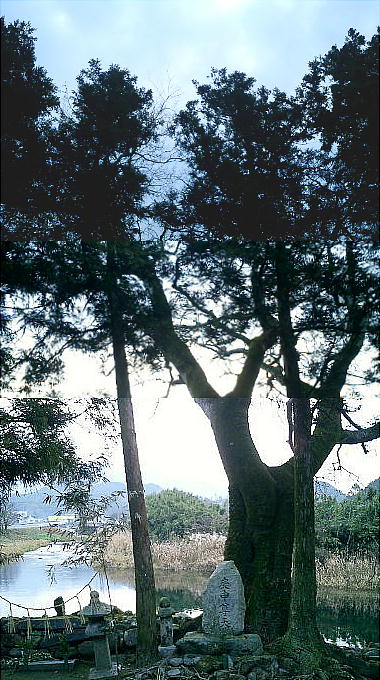

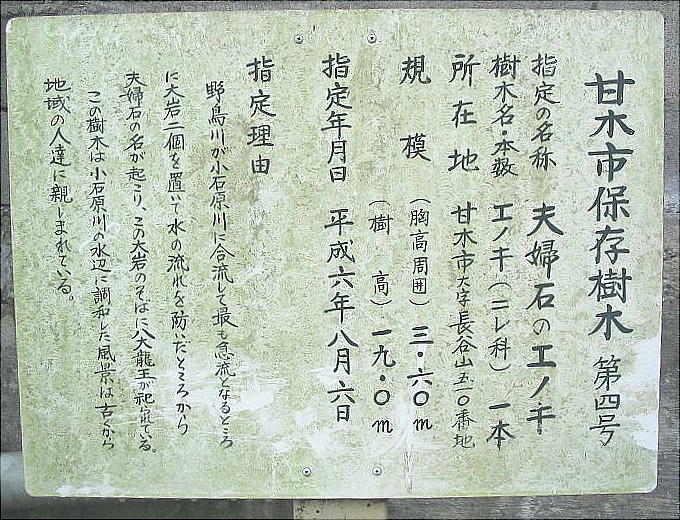

かって、小石原川と秋月川は長谷山で合流し、急流に勢いがついてこの女男岩(めおといわ:我々はみょうといわと呼んでい た。)に注いだ。そのためこの辺りでは洪水の被害が絶えず、領民は悩んでいたと言う。私の先祖もその洪水を見たのだろう。

女男石の護岸工事の跡。初代藩主長興は、洪水に悩む住民の訴えを聞いて藩士を総動員して治水にあたらせた。この大岩も遠 く江川あたりから運ばせてここに据えた。水の流れを押さえて勢いが止まるようにしたのだ。今は江川ダムからの水を蓄えて 福岡市へ送るための貯水池になっている。我々が子供の頃は急流が流れていて、この大岩は格好の遊び場だった。夏休みなど 一日中このあたりにいたものだ。今はもうここで泳いでいる子供は居ない。

平成16年9月7日、台風が異常に多かったその年の秋に、西日本を襲った台風18号が我が故郷にも被害をもたらした。恐る べき強風は、推定年齢350年以上のエノキを、根元からボッキリとなぎ倒してしまった。私が子供の時から大木だったこの エノキは、おそらく長興がこの護岸工事をしたときに植えられたと思われるが、台風は一夜にして江戸時代初期から生きてき た樹木をなぎ倒してしまったのである。何という恐るべき自然の猛威。いつかは無くなるものではあっても、思いで深い故郷 のモニュメントが自分の代に無くなるというのはいかにも寂しい。

(平成16年10月 弟が写して送ってきてくれた、倒れたエノキ :上下とも)

|

|