Music:雨降りお月さん

Music:雨降りお月さん

|

「雪に覆われた古処山(こしょさん)」(水落氏の「筑前の小京都 −秋月−」HPより転載)

秋月の北にそびえる標高859.5mの「古処山」は秋月・甘木市のシンボルでもある。頂上付近に広がるツゲの原始林は国の特別天然記念物 に指定されている。また麓から頂上まで約3000種の植物が自生し、登山者の目を楽しませてくれる。二合目付近にある「秋月キャンプ村」 は夏涼しく、林間学校などで賑わう。また登山口近くにある納涼場「だんごあん」は旧藩時代からのお休み処として今でも利用されている。 ちなみに、ここの現店主の娘さんも小学校・中学校の同級生だ。

「だんごあん」の納涼台。ここの「ところてん」を食べたら、まずよそでは食えない。

子供の頃には何の感慨も持たなかったが、長じてみると「秋月」という言葉の持つ響きはなんとロマンチックなのだろうと思う。一体どう してこの地が「あきづき」と呼ばれるようになったのかについては、今の所誰も解明していない。ご多分に漏れず、我がふるさと秋月にも 幾人かの「郷土史家」がいて、有史以来の多くの出来事を書き残してくれているのだが、この秋月という地名の由来については、誰にも判 らないようである。 京都の「石清水八幡宮」の記録である「石清水文書」の中、太宰府符筑前国司の章に、「秋月□□在夜須下座郡部下北山中云々」と「秋月 庄弥勒寺喜多院領五丁、後筥崎宮塔院領云々」という記事があり、これは「筑前国続風土記」が、秋月氏がこの地に来てから秋月という地 名になったと記録するより200年以上も前のものなので、どうやら秋月氏以前に、この地は「あきづき」と呼ばれていたようだ。それに、 秋月氏はもともとは大蔵、原田という名前だったのは歴史的な事実なので、「筑前国続風土記」の編者がろくろく調べもせずに記録したの は明らかである。一体いつの頃の人々が、どんな理由でここを秋月と呼んだのだろうか。

上左、石清水八幡宮。上右は福岡市の箱崎神宮。我が家は石清水八幡宮そばの男山団地に7年間住んでいた。

<石清水文書(いわしみずもんじょ)> 京都府八幡(やわた)市八幡に鎮座する石清水八幡宮に伝存する、田中家・菊大路(善法寺)家両所伝文書を中心とする、平安時代から江 戸時代末期に及ぶ膨大な古文書・古記録。所蔵文書を大別すると、石清水文書(田中・菊大路両家文書)と当宮古文書(古記録・東竹〈ひ がしたけ〉文書)に分類される。後者は刊行に及んでいないが、前者は「大日本古文書」家わけ第四「石清水文書」六冊のほか、石清水八 幡宮の編集・刊行になる「石清水八幡宮史」九冊(1932−39)、「石清水八幡宮史料叢書」五冊(1960−76)、「続石清水八 幡宮史料叢書」三冊(1985−)として刊行されている。本文書は、同宮の由緒来歴・祭神・祠官(しかん)の継承などだけでなく、日 本史全般の政治・経済・文化などに関する文書も多数含む。なかでも、「同宮に関する文書・記録等を項目ごとに分類・類聚した「宮寺縁 寺抄(ぐうじえんじしょう)」や、仏教制度上貴重な、全文版刻された康治二年(1143)四月付の沙弥慶清度縁(しゃみけいせいどえ ん)は、その代表的なものである。(『日本史大事典』 伊藤清郎氏) 秋月から旧安川村を通り南へ下りて行くと、甘木の町を通って朝倉郡一帯に出る。昔からこの甘木・朝倉地方には、主として弥生時代を中 心とした古代の遺跡が密集している。近年では「吉野ヶ里」「原の辻」と並ぶ弥生時代の三大環濠集落である「平塚川添遺跡」が発見され たし、旧安川村の中にも「甘水(あもうず)古墳群」や下渕(したふち)の弥生墳墓(発掘された銅鉾は太宰府資料館に保管されている。)、 楢原・隈江・千手の弥生墳墓などの遺跡がある。甘木・朝倉地方に、邪馬台国とまでは(まだ)云わぬまでも、古代に相当な広がりを持っ た文化圏が存在したことは明らかである。しかし秋月には、原始から古代に至る遺跡などの歴史的な痕跡は皆無なのである。これはいった い何を物語っているのだろうか。 秋月は人も住めないような辺境の地だったのか? それとも古くから沢山の人が住み着き、あまりにも多くの世代に亘って住み替えたため、 縄文・弥生といった有史以前の痕跡は全てかき消えてしまったのだろうか。考古学的な資料が皆無というのは何か奇異な感じがするが、そ ういう資料が無い以上、この地の記録は文献に頼るしかない。 【羽白熊鷲(はじろくまわし)】 日本書紀巻九の伝えるところによれば、仲哀天皇・神功皇后は熊襲征伐のため九州に赴いた。皇后は神の神託を求め、それに従って行動し た様が記紀に記録されており、「小山田邑(おやまだむら)に斎宮(いつきのみや)を作らせ、自ら神主となって神託を聞く。神の教えに 従って神々を祀り、吉備臣の祖、鴨別(かものわけ)を使わして熊襲を滅ぼし、服従させた。また荷持田村(のとりたのふれ)を根城にし て暴れ廻る、「羽白熊鷲」(はじろくまわし)は、朝廷の命は聞かず民衆を脅かしてばかりいたので、皇后は兵を差し向けこれを討つ。 皇后は軍勢を率いて御笠川沿いに南下し、砥上岳(朝倉郡夜須町)の南麓に中宿 (本陣)を置いた。以来、この地は中津屋と呼ばれ、本陣跡 は中津屋神社として残っている。その後、松峡宮(まつおのみや)[朝倉郡三輪町栗田―栗田八幡宮] まで進み、今日、目配山(めくばりや ま)と言われる山で物見をして作戦を立てたと言われる。筑後川の北側1キロの平野部に、巻貝の河貝子(カワニナ)を集めて城を築き(そ れでこの附近を蜷城(ひなしろ)という:甘木市蜷城)、熊鷲の目を引き付けておいて、秋月〜下渕の后の森、宮園の森、開屋の森、三府 の森、会所の森、宮岡の森、梅園の森の七ヶ所に陣屋を設け、進攻した。しばしば戦闘を繰返しながら、鬼ヶ城山へ追い詰めて行っている。 神功皇后の軍勢は、佐田川中流の山間部で矢箟(矢の幹)の材料となる篠竹を刈り取り(それでこの附近を矢ノ竹(やんたけ)という:甘 木市矢野竹)、熊鷲の一味を殲滅している。熊鷲は山沿いに北方に逃げ、古処山(コショサン)の北東6キロにある益富山で討伐された(大 熊山)。神懸かりした皇后軍の前に、さしもの熊鷲も屈伏した。皇后は、古処山南麓へ戻り、「熊鷲を討ち取ったので即ち我が心安し」と 周りに告げ、ここを安(やす:夜須)と名づけた。

羽白熊鷲

ここにいう荷持田村は、筑前国夜須郡秋月庄野鳥村とされる。貝原益軒は、「筑前国続風土記巻十」の中で、「荷持田村ハ秋月ノ東古処山 ノ麓ニアリ、(略)、今ハ野鳥村ト云ウ」と書き残しているし、「大方翁手記」には、「神功皇后ガ熊鷲ヲ討チ取リ給フ時、白山(古処山) ノ麓ノ者ドモ大御荷持ヲ運ビタレバ後ニ佃ヲ給フ、故ニ荷持田ノ名トナリタルベシ云々」とある。 荷持田村(のとりたのふれ)は今、福岡県甘木市大字野鳥となっていて、私の小学校・中学校時代の友人は今もここに住んでいる。私の卒 業した秋月小学校も野鳥(のとり)にあった。子供の頃この話を聞いて、「羽白熊鷲」(はじろくまわし)という名前のおどろおどろした 印象とは裏腹に、話自体には全く現実味を感じなかった。故郷の故事が日本書紀に載っている事にも、さしたる感動も覚えなかったが、今 になってみると、どうしてこのような事象が我が故郷に残っているのかに俄然興味を惹かれている。 「古処山」(こしょさん)という、近在では一番高い山(864m)を根城にしていたという、この「羽白熊鷲」なる人物はいったいいかなる 素性の人間だったのか?どこから来たのであろうか。書記に載るくらいだから、もし実在していたのなら相当な蛮族だっただろうし、この 譚(はなし)が架空の物語だとしたら、何故山峡の小さな町である我が故郷が、日本書紀の編者の目にとまったのだろうか?この後書記は、 神功皇后が魚の力を借りて朝鮮半島に渡り新羅・百済の国を治める事になったと記し、「底筒の男、中筒の男、上筒の男」を祭ってそれが 住吉大社になったと記録する。さらに帰国後筑紫で誉田別命(ほんだわけのみこと)を産み、それ故その地を「宇美」と呼ぶようになった と記録している。神話的な要素の濃い説話の故に、この話そのものは後世の造作であり、朝鮮遠征そのものも実在しなかった逸話だとされ、 ひいては神武皇后非実在説へ発展している。

野鳥川から仰ぎ見る古処山

非実在・実在説の真贋については現在決着は着いていない。わからないのである。しかし住吉大社の縁起や、宇美町の実在等を考えるに、 何かそ れに類似した故事があったのではないかと思えてくるし、筑紫には神功皇后の伝承や事跡が至る所に残っている。我がふるさと にも、皇后が山頂に立って形勢を分析し作戦を立てたと云われる「目配り山」、皇后軍が駐屯したという、「后ノ森」、「宮園ノ森」 「三府ノ森」。また、皇后軍が矢立を調達したという「矢ノ竹」。ここには私の高校時代の友人が住んでいて、我々は「やんたけ」と呼 んでいた。 神宮皇后が兵を集めるのに呼応して、人々が集合した場所だという大三輪神社(大己貴神社)は、地元では「おんがさま」と呼ばれて今 も参拝者がある。他にも、秋月八幡宮、老松神社、美奈宜神社などの神社にも神功皇后の事跡と関わりのある縁起が残る。 「神功皇后」や「羽白熊鷲」が実在していたかどうかは不明である。今後新たに確証が得られる可能性は低い。しかし、これらの伝承や 事跡、古記録等々を検証すると、過去、この地に大和朝廷にまつろわぬ豪族がいて、その勢力が大和朝廷の支配下に組み込まれる戦いが、 この地で行われたことはほぼ確実だろう。熊襲といい、熊鷲といい、あるいは後の磐井といい、九州の豪族は、近畿圏で勢力を伸ばしつ つあった大和朝廷(の萌芽?)に対して、頑強に抵抗し続けたものと思われる。言い換えれば、大和朝廷が真に日本統一を成し遂げるま でに、そのような抵抗勢力が各地に存在したと云う事なのだろう。

| 伝説地 | 呼び名 | 所在地 | 伝説 |

|---|---|---|---|

| 層増岐野 | そそぎの | 夜須町安野 | 皇后が羽白熊鷲を討滅した場所と伝えられている。 |

| 中津屋(砥上) | なかつや | 夜須郡砥上 | ここを中宿なりと仰せられたのでこの名が残っており、ここで兵器を砥いだので砥ぎ上げの名が残っていると伝えられる。 |

| 松峡宮跡 | まつおみやあと | 三輪町栗田 | 皇后が熊鷲を討滅するため橿日宮からこの地へ大本営を移した所で、今の松峡八幡の上宮のある所。 |

| 御手水滝 | おちょうずたき | 三輪町栗田 | 皇后が手水を使ったと伝えられている滝。 |

| 御化粧川 | おけしょうがわ | 三輪町栗田 | 皇后が化粧をした所だと伝えられている川 |

| 目配山 | めくばりやま | 三輪町栗田 | 皇后がこの山から目を配り熊鷲討伐の策を立てたことから目り山と呼ばれるようになったという。 |

| 大己貴神社 | おおなむち | 三輪町弥永 | 皇后がこの社を建て刀矛を奉ったので軍衆が集まったと言われている。 |

| 三府の森 | みふのもり | 甘木市下渕 | 皇后軍の駐留地・七森の一つ。現在この地に老松神社が建てられていて、神功皇后も合祀されている。 |

| 丈競岩 | たけくらべいわ | 甘木市下渕 | 皇后が身の丈比べをした石と伝えられている。今は老松神社内に移されている。 |

| 宮園の森 | みやぞののもり | 甘木市下秋月 | 皇后駐屯の地・七森の一つ。今は八幡宮の境内になっている。 |

| 梅園の森 | うめぞののもり | 甘木市野鳥 | 皇后駐屯の地・七森の一つ。垂裕神社の御神門(黒門)の附近。 |

| 大休い | おおよこい | 甘木市野鳥 | 皇后の休憩所と伝えられている。 |

| 鎧掛松 | よろいかけまつ | 甘木市仁鳥 | 粟島神社の境内にあった松で、皇后がこの松に鎧を掛けたので鎧掛けと呼ばれていたが、先年枯死した。 |

| 喰那尾山 | くいなおやま | 甘木市三奈木 | 山頂が皇后の陣所の跡だと伝えられている。現在は美奈宜神社の上宮がある。 |

| 矢野竹 | やんたけ | 甘木市矢野竹 | 皇后の矢嚢がたくさん切り取られた所と伝えられている。 |

| 矢野竹神社 | やんたけじんじゃ | 甘木市矢野竹 | 皇后が熊鷲を討伐したので、追慕して祀ったと言われる神社。 |

| 熊鷲塚 | くまわしづか | 甘木市矢野竹 | 熊鷲の塚だと伝えられている。今は水の文化村内にある。 |

| 腰掛石 | こしかけいし | 甘木市矢野竹 | 皇后が腰を降ろして一時休憩したと言われる石で、今は矢野竹神社境内にある。 |

| 俎原 | まないたばる | 熊鷲の残徒を残らず討ち取り、汚れた兵器を洗い清めた所と伝えられている。 |

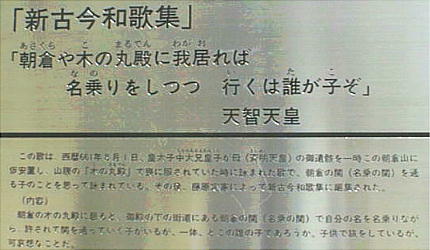

【斉明天皇の朝鮮出兵】 7世紀、朝鮮半島では新羅が唐と謀って百済を攻めたため、斉明天皇・皇太子(中大兄皇子)らは百済の救済のため九州に赴いた。 太宰府から奥へ入った朝倉の地に、「橘広庭宮」(たちばなのひろにわのみや)という仮宮を建造し指揮にあたったが、倭軍は唐・ 新羅連合軍に敗退し、斉明天皇も朝倉の地で急死する。 百済の救済に西へ向かった斉明天皇の一行には、中大兄皇子、大海女皇子、太田皇女、鵜野讃良皇女(うののさらさ:後天武天皇皇后 となり、その後持統天皇となる。)らが参加していた。瀬戸内海を西進し、博多を経由して朝倉の行宮・橘広庭宮へ入ったが、ここに はわずか75日間の滞在だった。ここの木を勝手に伐って宮の造営にあてたため朝倉の神の怒りに触れ、雷神が建物を壊し、宮殿の中 にも鬼火が出没し、付近に病気が蔓延しついに天皇もこの地で崩御する。 朝倉の地での葬儀にあたって、入鹿の怨霊が山の端から葬列を眺めていたとか、陣営で鬼火が舞ったとかの伝説が残されている。福岡 県朝倉郡恵蘇宿(えそのしゅく)にいくと、「御陵山」と呼ばれる古墳が斉明天皇の墓として残されており、恵蘇宮八幡宮がこれを護 っている。しかし、勿論発掘はされていないので確証はない。「橘広庭宮」跡についても、今まで九州の学者を中心として何度か調査 が行われたが、未だ判明していない。地元には推定地に「橘広庭宮跡」の石碑が建っている。 朝倉町では、平成3年度から平成5年度にかけて、その代表的な史跡を公園化し、斉明天皇がまつられている恵蘇八幡宮の中には、中 大兄皇子が喪に服したと言われている木の丸殿跡があり、この一帯は木の丸史跡公園として整備されている。また仮宮が置かれていた とされる橘広庭宮跡一帯の推定地は、橘広庭宮史跡公園に整備されている。どうして斉明天皇がこの地を仮宮として選択したのかにつ いて、邪馬台国甘木朝倉説を唱える産能大学の安本美典教授は、かってここが邪馬台国であり、卑弥呼の子孫が近畿へ渡って大和朝廷 を打ち立てたという記憶がまだ朝廷内に残っており、そのため斉明天皇も太宰府からは離れた、どちらかと言えば朝鮮出兵には不便な 朝倉の地を行宮に選んだのだという。大日本帝国華やかなりし頃、陸軍士官学校の演習旅行(修学旅行)などでは、若き参謀達が朝倉 のこの地を訪れ、斉明天皇の朝鮮出兵を軍事的側面から分析したりしていたそうである。

朝倉の「橘広庭宮」跡と、恵蘇宿木の丸殿の「天智天皇の歌碑」

【荘園支配】 8世紀頃、中央集権の律令国家が成立し、当地域は太宰府の管轄下に置かれるようになった。筑紫の国全体を太宰府が直轄地とした ようだ。筑紫の国は15の郡に分かれ、秋月地方は夜須郡に属していた。夜須の名前の由来は先述した通りである。

| 地域 | 国名 | 郡名 | 記載郡名訓 | 推定郡名訓 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 西海道 | 筑前 | 怡土 | いと | いと | 現在の糸島半島 |

| 西海道 | 筑前 | 志摩 | ― | しま | 同上・前原市 |

| 西海道 | 筑前 | 早良 | さはら | さはら | 現在の福岡市早良区一帯 |

| 西海道 | 筑前 | 那珂 | ― | なか | 現在の福岡市ほぼ全体 |

| 西海道 | 筑前 | 席田 | むしろた | むしろた | 現在の志免・宇美か? |

| 西海道 | 筑前 | 糟屋 | かすや | かすや | 現在の糟屋郡 |

| 西海道 | 筑前 | 宗像 | むなかた | むなかた | 現在の宗像郡 |

| 西海道 | 筑前 | 遠賀 | ― | をむか | 現在の遠賀郡 |

| 西海道 | 筑前 | 鞍手 | ― | くらて | 現在の鞍手郡 |

| 西海道 | 筑前 | 嘉麻 | かま | かま | 現在の飯塚市・嘉穂郡 |

| 西海道 | 筑前 | 穂浪 | ― | ほなみ | 現在の嘉穂郡 |

| 西海道 | 筑前 | 夜須 | ― | やす | 現在の甘木市・朝倉郡 |

| 西海道 | 筑前 | 下座 | 下つあさくら | しもつあさくら | 現在の朝倉郡・三井郡 |

| 西海道 | 筑前 | 上座 | 上つあさくら | かみつあさくら | 現在の朝倉郡 |

| 西海道 | 筑前 | 御笠 | みかさ | みかさ | 現在の筑紫野市・二日市市辺り |

「和名抄」によれば、9世紀頃の夜須郡には、中屋・馬田・賀美・雲提(うなで)・刈島・栗田の六郷があったとされる。それぞれの 郷の具体的な場所や区分は示されていないが、この中の賀美(かみ)は上(かみ)に通じ、東とか上方即ち山手の方面を意味している と考えられ、山峡の秋月はこの賀美郷に相当するとの説がある。 10世紀頃には公地公民制度が崩壊し、墾田の私有化が許されるようになった。そのため在地で勢力を持っている豪族や寺社は競って 私有地の拡大につとめるようになり、これらは「荘園」制度として定着してゆく。当地方では、観世音寺や安楽寺(太宰府天満宮)や 宇佐八幡宮などが多くの荘園を抱えていた。前述したように、「石清水文書」の中に、秋月荘が弥勒寺喜多院領から筥崎宮塔院領へ移 ったことや、正暦三年(992)太宰府が筑前国司に、筥崎宮塔院領の秋月荘への検田使入勘の停止を命じた記事があり、これらから、 この頃には秋月が筥崎宮の荘園であった事がわかる。 【最澄伝説】 最澄・空海らは桓武天皇の許可を得て、延暦23年( 804)7月、四隻の遣唐使船で肥前福江島から中国大陸を目指すのだが、途中台風 に遭遇し、あわや難破寸前という場面に立ち至る。木の葉のように揺れ動く舟の中で、最澄は読経を唱え「無事帰朝の暁には、七つの仏 像を作り安置して供養奉ります。」と祈ったと云う。(筑前国続風土記)そのかいあって、最澄の乗った舟は無事唐へたどり着いたが、 2隻は難破した。最澄は翌年、唐での学問研修を終えて帰国し天台宗を開く。そして布教活動もあって行脚の旅にで、九州に下ってきた 時、入唐の航海中に誓った宿願を達成するため博多から宝満山を越えて古処山に入り、ここで七つの仏像を刻む霊木を見つけだす。 「筑前国続風土記」には、その模様が、 「白山谷ワタリ大木一本臥セテアリケルガ(其所ヲ今モ薬師谷トイウ)木ノ節口ヨリ金色ノ水流レイ出ケルヲ見、是レコソト思イ其木ヲ 七キダニ切リ一ノ口ヲ斧初メニス、白山ノ岩屋ニテ一斧三礼シテ仏ヲ作リ終ワレリ。」 と記されている。ここで七体の薬師如来を彫り終えるのである。 ここにいう白山とは古処山の事で間違いないと思われるが、岩屋の場所は不明である。一説では、甘水(あもうず/あもず)の金水寺が、 最澄が仏像を刻んだ霊場とも云われるが、この寺は天正年間の大乱で焼失してしまっている。七体の仏像は、最澄が彫り終えた後空中高 く舞い上がり、それぞれ近在へ飛んでいったとされており、各地に如来像伝説が残る。安川町楢原、福岡市東区堅粕に東光院伝説があり、 朝倉町南淋寺に現存する本尊・薬師如来像(国宝)はその時の仏像だと伝承されている。秋月の古処山は英彦山に近く、古くから山岳宗 教のメッカとして神聖視されていた。修験場として山頂周辺に三十六坊があったとされるが、現在僧坊の跡等は発見されていない。しか し山頂に白山権現が祀られ、多くの修験者達が行き来していたのは間違いないし、この最澄伝説も、それら修験者達の間で作り上げられ たお話かもしれない。

| 第一体 | 南林寺 | 朝倉郡朝倉町 |

| 第二体 | 有智山寺 | 太宰府市(廃寺) |

| 第三体 | 種因寺 | 嘉穂郡桂川町土師 |

| 第四体 | 東光院 | 福岡市東区堅粕(廃寺) |

| 第五体 | 日照寺 | 朝倉郡夜須町朝日 |

| 第六体 | 武蔵寺 | 筑紫野市武藏寺 |

| 第七体 | 東林寺 | 太宰府市通古賀(廃寺) |

ずっと後の文政三年(1820)六月に、秋月黒田藩が調べた各村々についての記録、「改御領分中<家数・人高・牛馬数>付調」という 文書が秋月郷土館に残っている。これによれば、この頃でも「山伏」という範疇に加えられた人間が、下秋月と長谷山に二人、江川、 楢原、依井にそれぞれ一人ずついる。 やまぶし! 私の生まれ在所にいた山伏とはいったい誰なんだろう?毎日一体何をして暮らしていたのだろうか。

|

|