Music:冬の夜

Music:冬の夜

|

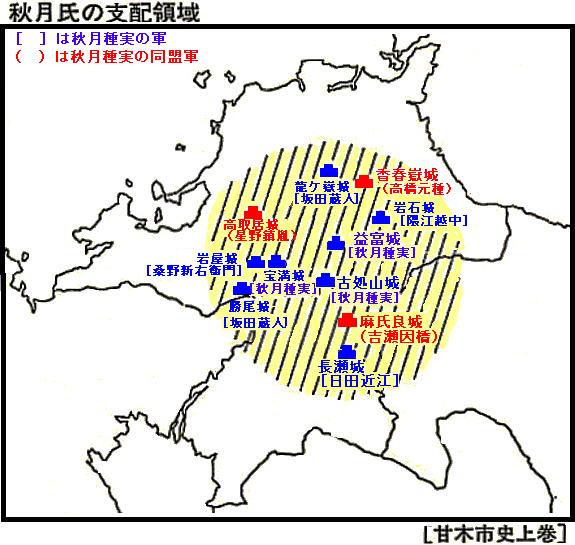

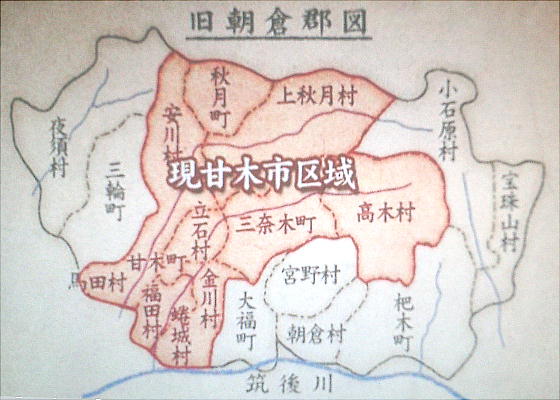

甘木・朝倉圏域は、福岡県のほぼ中央部に位置し、甘木市・夜須町・三輪町・朝倉町・杷木町・小石原村・宝珠山村の1市 4町2村で構成されている。地図でご覧頂いてわかるように、地域の形状は東西に長く、西に小郡市や筑紫野市・東に大分 県日田市・北に嘉穂郡・南に浮羽郡と接して いる。 現在、甘木市単独でも、北九州市、福岡市に次いで3番目に広い市域(167.19㎡)を有しており、その広大な市域の約6割 を占めているのは山林で、市の北部から東部にかけては古処山はじめ800~900mの山々がずらりと聳え、それらを源とする 小石原川、佐田川の二大河川によってできた肥沃な穀倉地帯が広がり水と緑にあふれた田園都市を形成している。この領域 と、北部の嘉穂郡の一部を含む地域が、江戸時代の黒田氏秋月藩の支配領域(五万石)で、それ以前の秋月氏の時代にはさ らにその周辺を支配下に置き、最盛時には三十六万石にも及んでいた。

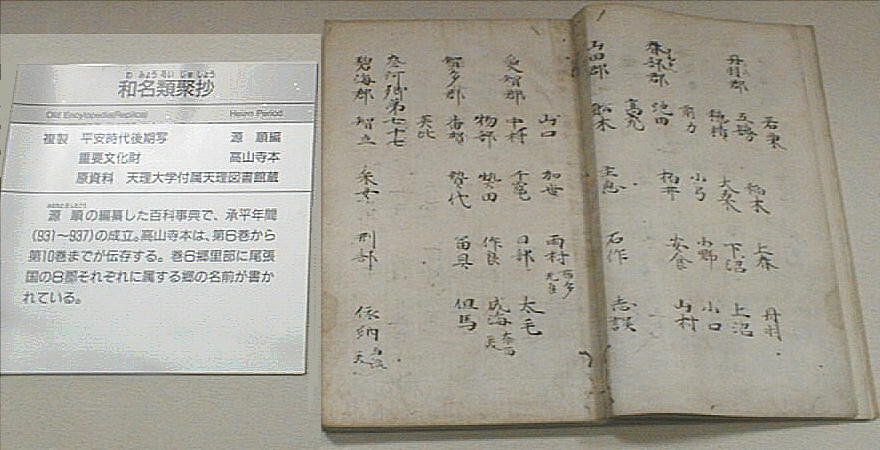

【「甘木・朝倉」名のおこり】 歴史的には甘木・朝倉は古代から一つの行政区として扱われ、甘木市が市制を施くまでは大きな一括りの地域であったため、 今でも甘木・朝倉地域と呼ばれるのである。承平年間(931-938)に成立した和名抄(わみょうしょう) によれば、「甘木 ・朝倉」地域は、古代から筑前国15郡の内の「夜須」・「上座」・「下座」の3郡からなっていた。そもそもは、7世紀 末期に上下に分割され、「カミツアサクラ」、「シモツアサクラ」となり、和銅6年(713)、郡名を二字表記するよう定め られたため、下座・上座となったものと思われる。和名抄は下座を下都安佐久良(しもつあさくら)、「延喜式(平安中期 の律令施行細則。)」は上座を上都安佐久良(かみつあさくら)と記している。夜須郡は現在の夜須町と三輪町に、下座郡 は甘木市に、上座郡は朝倉町・杷木町・小石原村・宝珠山村に相当している。明治29年4月1日、夜須・下座・上座の三 郡が合併して、古代の郡名をとって朝倉郡となったが、下座・上座の両郡は元々は朝倉評(コオリ)を形成していたのであ る。朝倉郡は甘木市を挟むようにして分断されており、甘木市の中にある普通高校は「朝倉高等学校」である。私の母校で もある。そういう経緯で、地元では一つの地域として認識されていて、「甘木・朝倉」地域と呼称されている。今まで幾度 と無く、「甘木市・朝倉郡合併」の話が持ち上がっては立ち消えたりしているが、もし甘木・朝倉が合併すると福岡市を抜 いて福岡県第二位の面積を持つ行政区域となる。 注1: 和名抄(わみょうしょう) 辞書。源順著。醍醐天皇皇女勤子内親王の命で撰進。承平年間(931-938)の成立。10巻本と20巻本がある。 10巻本は約2500の漢語を天地・人倫など24部128門に意義分類し、主に漢籍から引用して語釈を示し、 あわせて音注と万葉仮名和訓をつける。20巻本は、さらに薬名・官職名、日本の国郡郷駅などの地名を加え、 全体を32部249門に分類している。正式には「倭名類聚鈔(わみょうるいじゅしょう)」といい、「倭名鈔」 ともいう。

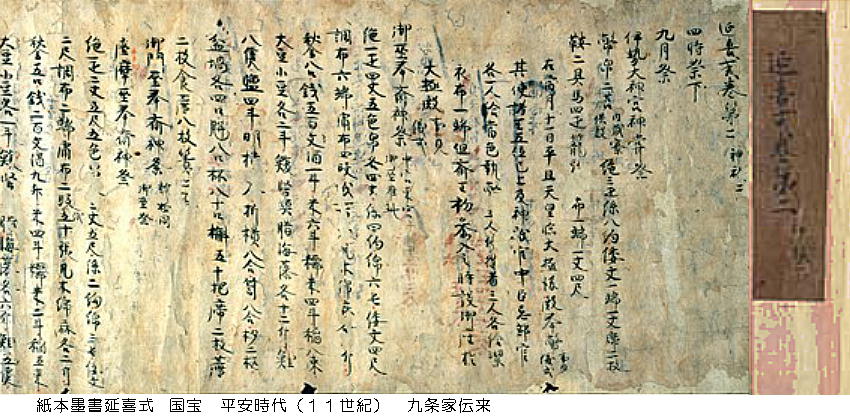

注2: 延喜式(えんぎしき) 平安中期の律令の施行細則。50巻からなる。905年(延喜5)藤原時平らが醍醐天皇の命により編纂を始め、時平 の死後、藤原忠平らにより927年完成。施行は967年。弘仁式・貞観式を踏まえて編まれたもので、後の律令政治の 基本法となった。

注3: 評(=郡・・コオリ) 7世紀の初頭前後の日本列島には、主要地域に全部で120程の國(クニ)という行政単位があり、夫々の國を支 配する國造とよばれる行政官僚が任命されていた。7世紀の半ば、孝徳天皇の時代に、これらの國を分割、或いは 統合して評(コオリ)とよばれる新しい行政単位が造られた。これらの評は地元の複数の有力者の中から慎重な選 考の結果任命された評造(コオリノミヤツコ)や評督(コオリノカミ)などが、その支配にあたった。701年に なって、大宝律令が施行されると評は郡と改められた。郡の読み方は同じく(コオリ)であったが、そのうち(グ ン)と呼ばれるようになっていった。

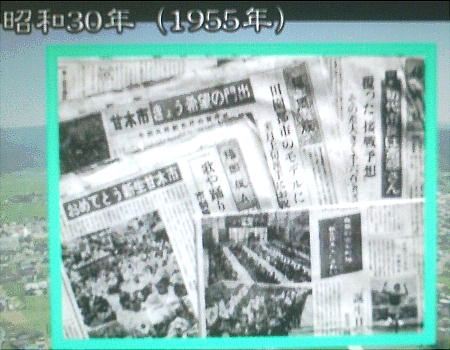

昭和30年頃の甘木の市内 以下は、伊能忠敬図に見える甘木朝倉の古地図である。

【甘木・朝倉地域の交通】 甘木・朝倉圏域には国道386号線が東西に横断しており、この道路は甘木・朝倉7市町村のうち5市町を通る基幹道路と なっている。また、大分高速自動車道も甘木・朝倉を広く通っており、地域内には「甘木」「朝倉」「杷木」といった3つ のインターチェンジがある。鉄道は、この地域の鉄道で第3セクターの「甘木鉄道」があり、甘木市から佐賀県基山町の間 を運行している。甘鉄小郡駅からは西鉄大牟田線に、甘鉄基山駅からはJR鹿児島本線にアクセスでき、福岡都市圏への移 動時間は約1時間程度となる。また福岡へは、甘木から朝倉街道まで30分弱西鉄バスに乗り、そこから西鉄電車大牟田戦 で福岡の天神まで急行で25分かかって行く方法もある。また、同じく甘木市に西鉄久留米線、宝珠山村にはJR日田彦山 線が通っており、特に日田彦山線の汽車から見た宝珠山村の眺めは格別で、隠れた観光名所である。

いわゆる「平成の大合併」の施策を受けて、平成18年4月1日現在では、上記地図のうち、夜須町・三輪町が合併して朝 倉郡筑前町に、甘木市・朝倉町・杷木町が合併して朝倉市に、小石原村・宝珠山村が合併して、朝倉郡東峰村となった。つ まり、朝倉市を挟んで2つの朝倉郡が存在して、1市1町1村という地域になったわけである。 小石原村は焼き物の里として有名である。高原の澄んだ空気と土がいいのだろう。昔から焼き物が盛んである。ヤリガンナ 模様とでもいうのか、楔形の連続した模様が、円形に器の内部を巡っているような陶器などが特に有名だ。祖母が死んだ時 だから何年前だったろうか、実家に集まって来たいとこ達と小石原へ行った事がある。ある陶器屋さんに入ったとき、ばっ たり大學生時代の彼女にあって驚いてしまった。そう言えば小石原の窯元へ嫁に行ったという話は聞いていたが、その店に 飛び込んでしまったのだ。すっかり落ち着いた女将さんになっていて、息子が有田の陶器学校に通っていると言っていた。 懐かしかったがみんなが一緒だったので、お茶でもという彼女を振り切って店を出たが、出るときに大きな皿を一枚くれた。 帰りの車の中で、曰くありげだった二人を見ていた、九州松下電器に行っている従兄弟が、そのいきさつを聞いて「いいな ぁ、いいなぁ、昔の彼女にあって、あんな風に淡々と別れるなんて、いいよなぁ。」としきりに呟いていた。小石原高原に 吹く風は、いつ行っても爽やかだ。

朝倉町の三連水車(甘木市で小学校の校長先生をしている、友人の

藤田良治君が送ってくれた写真)と「甘木水の文化村」(甘木市HPより)

【甘木・朝倉地域の産業】 地域の面積は約366 km2、人口は約95,000人で、土地は筑後平野に属し、なおかつ九州一の大河・筑後川の通り道 でもあり、肥沃な土壌と豊かな水資源に恵まれた、農業中心の地域である。稲作、麦作を基盤に野菜や果樹、畜産などとの 複合化・多角化が進み、中でもナシ、リンゴ、カキ、ブドウなど果樹栽培は、地域内の至る所で行われていてバラエティ豊 かである。杷木町の柿・巨峰などは有名。 高校時代は、朝倉の友達が私の家に泊まりに来て、夜近所の梨園にこっそりナシ狩りに行って、そのお返しに、後日僕が朝 倉町や杷木町へ夜の巨峰狩りに行ったりしていた。一度巨峰園でよそのクラスの奴らにばったり出会った事もあるし、監視 員に見つかって溝にはまってズブ濡れになりながら逃げたこともある。友人の母親から「この前はりっぱなナシをありがと う。」とか言われてあわてた事も、今となっては懐かしい思い出である。タバコを初めて覚えたのも、そんな愚行を繰り返 していた筑後川の河原でだった。おおらかな時代だった。タバコを覚えた年の夏、僕は生まれて初めてKISSを体験した。 一夏を田舎で過ごすため東京から帰省していた従兄弟の□□□が相手だった。それまでにも小中学生時代を通じて何度か両 親達と我が家へ帰省してきていたのだが、その頃は全然気にもとまらない女の子だった。しかし高校生になって、今回一人 で帰省して来た彼女は、その夏妙にまぶしかった。最初はお互いぎこちなく接していたが、何日かして、川で泳ぎたいと言 った彼女を近くの川へ連れていってから急速に親しくなった。それから僕は勉強などそっちのけで、彼女を連れて映画に太 宰府にとあちこち遊び歩いた。彼女も文学少女で、二人で太宰や芥川について夜遅くまで語り合った。ある日春日原(かす がばる)の叔母の家に二人で遊びに行った。昼食後、叔母の幼い子(これも従兄弟だが。)の BEDで横になっていたら、彼 女が「横に寝てもいい?」と聞いてきた。ドギマギしたが嬉しかった。そして彼女は「KISSした事ある?」と聞いてきたの だ。僕が「いいや。」と言うと、「私もないけど、しようか?」とサラリと言った。後で聞くと渾身の勇気を振り絞って 言ったのだと言っていた。柔らかな胸が僕の胸にあたり、頭の中で火山が爆発していた。唇も柔らかかった。居間のTVから ピンキーとキラーズの「恋の季節」が流れていた。

同じく藤田君が送ってくれたキリンビール工場に咲くポピー。(撮影 2003.5.17/18)

甘木市は水資源や交通アクセスに恵まれていることから積極的に企業誘致に努めており、現在ではロームやキリンビールと いった製造業を中心に多くの優良産業が市内に立地している。弥生時代の大環濠遺跡「平塚川添遺跡」もそんな工業団地の 建設中に発見された。カルピスの配送センター建設中にこの遺跡が出現したのだ。しかし、甘木の町にあった古くからの呉 服屋・書店・おもちゃ屋といった小売り店舗は、ダイエーやジャスコのような大型商業施設の進出でほとんど姿を消し、商 業地としては以前のような活性化が課題になっている。

人通りまばらな甘木町の商店街。(撮影 2003.8.14)

【甘木・朝倉地域の圏域データ】(出展:福岡県市町村要覧・平成13年度版)

| 市町村名 | 区分 | 総面積 | 耕地 | 宅地 | 森林 | 区分 | 人口 | 世帯数 | 有権者数 | 区分 | 第1次 産業 | 第2次 産業 | 第3次 産業 | 計 | 区分 | 第1次 産業 | 第2次 産業 | 第3次 産業 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 甘木市 | 面積 | 167.19 | 32.80 | 10.80 | 99.53 | 人口 | 42,648 | 13,255 | 34,134 | 就業 | 3,093 | 6,707 | 11,734 | 21,534 | 総生産額 | 5,494 | 141,706 | 93,454 | 240,654 |

| 小石原村 | (km2) | 29.37 | 1.58 | 0.36 | 25.86 | (人) | 1,221 | 353 | 1,004 | 人口 | 134 | 286 | 256 | 676 | (百万円) | 162 | 1,485 | 1,514 | 3,161 |

| 宝珠山村 | 22.56 | 1.82 | 0.39 | 18.61 | 1,729 | 502 | 1,485 | (人) | 192 | 353 | 376 | 921 | 201 | 2,637 | 1,790 | 4,628 | |||

| 杷木町 | 44.98 | 8.80 | 2.49 | 27.96 | 8,649 | 2,639 | 7,202 | 1,077 | 1,356 | 2,423 | 4,856 | 1,560 | 5,871 | 15,491 | 22,922 | ||||

| 朝倉町 | 34.56 | 16.60 | 2.60 | 7.56 | 10,415 | 2,632 | 8,387 | 1,943 | 1,494 | 2,329 | 5,766 | 4,903 | 6,128 | 11,427 | 22,458 | ||||

| 三輪町 | 21.71 | 10.30 | 2.99 | 5.52 | 12,594 | 3,532 | 9,696 | 549 | 1,851 | 3,063 | 5,463 | 1,083 | 9,663 | 19,360 | 30,106 | ||||

| 夜須町 | 45.47 | 15.90 | 3.66 | 16.61 | 16,329 | 4,664 | 12,939 | 1,026 | 2,209 | 4,391 | 7,626 | 2,089 | 8,149 | 19,322 | 29,560 |

【甘木・朝倉地域の文化財】 甘木朝倉地方には古代遺跡が多い。とりわけ弥生時代から古墳時代の集落や墓などが数多く見つかっている。冒頭の地図 をご覧いただいてお分かりのように、甘木・朝倉は福岡県の中でも比較的平地に恵まれた筑後平野の上端部にあたる。豊 穣な水量を持つ筑後川の流域で、古くから稲作や畑作が行われてきた事であろう。明らかに渡来人と思われる人骨や装飾 品等を持った埋葬墓も多い。渡来人達は、まず壱岐から一番近い糸島半島や唐津方面に上陸し、もっと開けた場所を求め て内陸部へと進んでいったに違いない。そして甘木・朝倉に定着した一群が我々の先祖という事になるのだろう。近年発 掘調査された「平塚川添遺跡」は、低地に多重の環濠(六重:日本最大)を持った大規模な集落として発展し、佐賀の吉 野ヶ里、壱岐の原の辻と並んで、弥生時代の大規模環濠集落跡として注目を集めた。当時の「クニ」の拠点的な集落跡と 考えられる。 この遺跡の出現を見る前にも、多くの遺跡が点在していて、故鏡山猛元九州大学教授は、「朝倉は筑紫の宝庫である。」 と述べている。また産能大学の安本美典教授が唱えた「邪馬台国=甘木朝倉」説には、その論理の明快な点もあって、地 元以外でも賛同者が多い。現在遺跡は、弥生時代の集落の様子だけでなく、当時の植生や環濠状況、水生動物の放流など、 当時をできるだけ忠実に復元しようとした、歴史公園として整備されている。また毎年「卑弥呼祭り」と称して、古代を 偲ぶさまざまなイベントが行われ、各種講演会なども催され、ミス卑弥呼も毎年選ばれている。

[平塚川添遺跡 Hiratsuka_Kawazoe ruins 4c] 国指定史跡 甘木市大字平塚 (平成6年5月19日指定) 小石原川中流域の低台地際に弥生時代中期から古墳時代初期(西暦紀元前1世紀から後4世紀頃)にかけて営まれた大規 模な低地性の多重環濠集落で,弥生時代後期後半のいわゆる「邪馬台国」時代に多重の水濠とともに栄えた。小石原川水 系の湧水に発する小河川を利用して造られた環濠は集落を三重に囲み,中央の集落の周りに複数の小集落群を区画してい て,それらは倉庫区画や工房区画などに分化した集落機能を担っていたと推定されている.また,集落の中央部には大型 の掘立柱建物群跡が発見されるなど,中国史書に云う当時の「クニ」を構成する集落の構造をよく示し,すぐ北東に隣接 した平塚山の上遺跡などと併せて,当時のこの地域の拠点的集落と考えられる。遺物としては,多量の生活土器のほか, 鍬など当時の木製生活用具や柱などの建築部材がよく遺存していた.また,環濠内からは当時の花粉や樹葉などの植物遺 体が出土しており,当時の植生などの環境復元の材料を提供している.(甘木市HPより転載)

古墳も幾つか点在するが、多くは盗掘にあっていて副葬品のめぼしいものはあまり残っていない。堤宗原遺跡、鬼ノ枕古 墳、甘木ミノケ遺跡、甘木小池古墳、小田茶臼塚古墳等がある。古代以降の文化財は、福岡県で最も古い建造物で、本尊 の十一面 観音像が国の重要文化財に指定されている普門院(杷木町)、斉明天皇を葬ったといわれる恵蘇八幡宮(朝倉町)、 日本書紀にも登場し、日本最古の神社といわれる大己貴神社(三輪町)など重要な歴史的資産が多数残っているし、九州 の小京都「秋月」、筑後川の豊かな水資源を利用した、この地方を象徴する三連水車(朝倉町)、福岡県随一の湧水量を 誇る温泉地で有名な原鶴(杷木町)、爽やかな心で満たされる夜須高原(夜須町)、古来の修験場で奇岩・巨石が壮大に 群立する岩屋(宝珠山村)、杉の巨木が荘厳な雰囲気を醸し出している行者杉(小石原村)などもあって、実に自然豊か な「ふるさと」である。しかし悲しいことに、人は若い時にはなかなか「ふるさと」の良さには気づかないものである。 【甘木町の概要】 甘木市の中心地である甘木町は、日田へ通じる日田街道、秋月飯塚への秋月街道、福岡への朝倉街道、吉井方面筑後街道、 久留米への久留米街道、小石原彦山への彦山街道などが甘木町を中心に放射線状に走っている。その位置的重要性の故に、 福岡黒田藩が秋月を支藩とした時も、甘木町だけは直轄領域としたほどである。 甘木町の発祥時期については明らかではないが、古文書に散見される例としては前述の「和名抄」に、甘木が属する夜須 郡六郷のうち「川島」(刈島)郷が甘木周辺ではないかという説が有力である。また、「大宰府天満宮文書」に観応3年 (1352)に書写された「安楽寺寺領注進目録」があり、そこに「夜須郡東郷河嶋菩提寺」の記述が見える。平安時代頃ま でには郷を形成するまでになっていたと考えられる。時期ははっきりしないが、甘木遠江守安長が霊威を感じて(縁起に よる)当地に安長寺を創建し、さらに鎌倉時代末期の正安元年(1299)頃に、円鑑禅師が安長寺を再興し、甘木町は安長 寺の門前町として発展してゆくが、戦国時代には古処山城を本拠とする秋月氏が大内氏と結びつき、勢力拡大の過程で豊 後の大友氏と幾度にもわたる戦いを繰り返す。大永5年(1525)、永禄10年(1567)、天正10年(1582)・12年(1584) と大友軍が秋月に攻め込み、その時甘木も戦火に見舞われた。さらに、天正14年(1586)には薩摩の島津義弘が九州平定 の軍を出し、その時にも甘木は焼き払われた。前述したように、関が原の合戦以降この地方は、黒田長興が夜須郡・下座 郡・嘉摩郡の内5万石を分与されて秋月藩が成立するのだが、甘木町は福岡と幕府直轄領の日田とを結ぶ要衝の地であり、 かつ近郊の物資が集積される商都であったため、福岡黒田本藩の飛び地として存続した。西鉄甘木駅周辺 元禄16年(1703)に書かれた「筑前国続風土記」には、 「(筑前の)国中において、人民の数が多い事は早良郡姪浜 (福岡市西区一帯)に次ぐ。・(略)・・昔からここで毎月9回市が立っていて今も行われている。2日、4日、7日、 12日、14日、17日、22日、24日、27日である。・(略)・・・・人馬の往来が絶えない。」と、甘木町の様子が書き残さ れている。しかし、延宝年間になると次第に市が立たなくなり専門の店舗を構える商家が建ち始め、町の形態が変化して いった。享保の大飢饉後、甘木は筑前でも有数の櫨(はぜ)の産地となり、甘木には蝋会所が設置され、蝋は甘木地方の 代表的な産業となった。「筑前国続風土記拾遺」には文政13年(1830)頃の記録として「民戸775軒、人口3420人、(略) 瓦工3戸、素焼物師6戸、絞染工9戸、薬店7戸、製薬店6戸、酒家10戸、木綿晒屋8戸、蝋油屋25戸、蒟蒻屋5戸、寒 具屋、饅頭屋などがある。」と記録しており、商家の繁栄ぶりが窺える。甘木町の賑わいを示す行事として、祇園社の山 笠と盆踊りなどが現存している。

第三セクター・甘木鉄道駅周辺 昭和29年、甘木町は周辺の9ケ町村と合併し甘木市となり、翌年は高木村も合併し現在の形態となった。それに伴い近隣 を商圏とする商業の中心地として甘木町は活況を呈し、中心商業地はアーケードの建設・店舗の改装・新店舗の建設など 近代化が進められていったが、現在は、道路・駐車場の不整備、大型郊外店の進出、中心地の空洞化、商店の後継者不足、 等々の理由で、商店街としてはその存続が厳しい状況にある。 高校生2年の夏、僕は1年下の朝倉町の女の子と仲良くなった。生物部の後輩で、採集旅行で鹿児島の開聞岳の麓に1週 間滞在したとき親しくなったのだ。やがてくる受験生時代を控えて、そんな事をしてていいのかと随分廻りから意見され たが、学校の帰りに本屋や喫茶店や公園でデートした。まだ純情で、KISSくらいがせいぜいの幼い恋だった。その時、 「修ちゃん、大學落ちるで。」と心配してくれた同期の生物部部長は(僕が副部長だった。)、そのまま生物学を極めて、 今、茨城大學で農学部の教授である。ロイヤルゼリーの研究では日本でも第一人者でよくTVやラジオに出演している。 高校生時代、若者でにぎわっていた書店も今はなく、数学の時間になるとさぼって映画を見に行った、2軒あったあの映 画館も、もはやない。我々高校生の、学校を離れた密かな社交場であった商店街アーケードの中は、平成15年の現時点 で半分以上が閉鎖されている。時代の趨勢とは言え、この有様は胸が痛む。過ぎ去った思い出というものは、どこかに涙 を誘う要因を秘めているものだが、もう二度と再び戻らないもののために、私はどうやってこれらと別れを告げればいい のだろうか。 【福岡県甘木市秋月】 「流れる雲よ城山に 登れば見える君の家 灯りが窓にともるまで 見つめていたっけ 会いたくて」梶光夫が歌うこの 「青春の城下町」は、城山こそ無いものの、殆ど全編が私の中学生時代の思い出と重なり合う。この歌を歌うたびに、私 は遠い昔に帰り故郷を想う。 私は中学生の3年間、秋月の下町に住む女の子に思いを寄せていた。1年生で同じクラスになり3年間好きだった。途中、 仲良くなった女友達(これはホントに友達として。)あたりからは、「修ちゃん、あの子はやめとき。性格良いことない よ。」とか言われたが、それでも嫌いにはなれなかった。3年間、手を握るでも無く、親しく語り合うわけでもなく、ほ のかな思慕を寄せていただけの純情な恋だったが、1年生から言い続けていたら、3年目には彼女も僕が好きだと言って くれた。卒業をひかえたお情けだったのかもしれない。高校は同じ高校へ行ったのだが、入学してほどなく、僕はもう彼 女のことを忘れてしまっていた。 2010.4.30 帰省して(「博物館めぐり」の「大刀洗平和記念館」より転載。) 5月の連休に、小学校の「還暦」同窓会をやるという。私は一度も出席したことはないが、今までに、小学校の同窓会は2回開 催されたそうで、今回は20年振りだというので、連休に予定もなかったし福岡へ帰ることにした。 ずっと前に帰省したとき、中学生の時に作った俳句集が実家の物置から出てきて、何とか読める分だけをワープロで打ち直して いたので、それを初恋の人に渡すいいChanceだとも思った。 私の初恋は中学生なのだが、ちなみに1年生で彼女に恋して、3年間私は彼女が好きだった。私の小学校はそのまま全員が中学 校へ進級するので、彼女も同窓会に来るのである。手を握るでもなく、勿論KISSなど考えたこともない。ひたすらに、恋に恋し ていた幼い時代の想い出である。 私が中学生の時に作って、60歳になって彼女に渡した俳句は以下の通り。 春 残雪が あなたに似ている 古処の山 あの人が ほんのり赤い 桜(はな)の下 桜(はな)ふぶき あなたの足に 胸ドキン 桜(はな)びらが 漂っていく 君のもと 春の夜 汗が背をゆく 君を見て 夏 思いだし 胸キュンとなる 夏の雲 避暑地まで 付いてゆきたい 夏休み 指触れた 火よりも熱い キャンプの手 おぅい雲 あの人乗せて 来ておくれ 秋 あの人を じっと見ている モズと僕 柿の実が 僕に当たれと あの人が 風に乗り 想い伝えて 赤とんぼ 濃紅葉に 君が溶け込む 城の跡 ポスト前 出すの止めろと 野分かな 野分かぜ あなたの声が するような 夕焼けに 燃えてしまうか 紅葉恋 すすき原 あなたと駆ける 夢の中 冬 木枯らしが あなたの裾を ちらつかせ 雪が舞う あなたと僕の ダンスなら 雪の朝 あなたの後追う 靴の跡 雪の朝 行きつ戻りつ 眼鏡橋 何度読み返しても、何という純情な時代だったのだろうと思う。彼女と僕は、そのまま同じ高校へ進学したのだが、高校へ入っ たら、僕にはもう別の彼女が出来て、この初恋時代は終わりを告げてしまったのだけれども、こういう純情な時代はもう二度と 戻っては来ない。もう二度と再び戻らないものと別れを告げるために、この同窓会の案内が来たとき、僕は、この俳句を彼女に 渡すことを思いついたのだった。おそらくは、作家を夢見ていた中学3年の頃に作ったものだろうと思う。

城下町秋月の町並み。右は電線類を取り去った画像。なんとすっきりしている事か。

江戸時代は街中がこうだったのだ。「電柱埋没運動」を始めたらどうだろう。

秋月は、甘木より北へ約7Km、福岡県のほぼ中央の盆地に位置している。町の北にそびえる標高864mの古処山(こしょさ ん)を背景に、そこを源流として町を南北に流れる野鳥川沿いの小さな盆地に造られた清楚な佇まいの城下町である。 鎌倉時代からこの地を支配していた秋月氏は、古処山の山頂に山城を築いたが、日常は、麓の丘陵に荒平城を構えここを 居館とした。秋月氏は天正15年豊臣秀吉に破れ、日向高鍋に移封され、関ヶ原の合戦以後は、黒田長興の領地となった。 慶長5年(1600)、黒田長政が筑前国を拝領し、元和9年(1623)、三男の長興に5万石を分与して秋月藩が成立した。 長興は寛永元年(1624)城下の屋敷割りを行い、現存する町なみの基礎となる近世城下町の建設を進めた。あくまでも支 藩として自らの管轄下に置きたい福岡藩と駆け引きを繰り広げ、何とか本藩からの独立性を保ちつつ明治維新までの約250 年間を、秋月は黒田氏の城下町として栄え続けた。明治維新を迎え、廃藩置県後黒田氏が東京へ移転すると、多くの士族 達も付き添うように秋月から流出していった。武家屋敷の多くは田畑に転じ、藩の建物も荒れ果てていったが、町割や屋 敷割、道路網と水路網などの城下町の構成要素は現在も残っている。規模は大きくないが、小盆地の中に城下町の基本構 造と構成要素が凝縮して残されており、周囲の豊かな自然環境に溶け込んだ、城下町らしい景観を今日に伝えている。

「桜の杉ノ馬場」(水落氏の「筑前の小京都 -秋月-」HPより転載)

現在、野鳥川に架かる野鳥橋から杉の馬場を見通した並木道には茶店が建ち並び、桜の時期には人の波でごったがえし、 並木道は秋月城趾まで続いている。城趾には、前面の堀と石垣の他、大手門へ至る瓦坂、大手門の櫓跡、長屋門等々が残 され、垂裕神社には秋月城大手門を移した黒門が残されており、筑前の小京都「秋月」を訪れる人は年々増加している。 秋月街道は、豊前小倉から筑後久留米に至る道を言い、その中ほどに城下町「秋月」はある。福岡藩の儒学者貝原益軒は 「筑前国続風土記」の中で、「此里山林景色うるはしく、薪水の便よく、材木乏しからず、かつ山中の土産多き事、国中 第一也」と賞賛している。

【福岡県甘木市長谷山】 秋月から甘木方面への道は、町の南西側に架けられた目鏡橋を通ることになる。野鳥川に掛かるこの橋は1810年の完成で、 御影石で造られた橋としては全国で唯一のもので、長崎から呼び寄せられた石工達が一度失敗し、数年後二度目の挑戦で 完成させた、県指定有形文化財である。目鏡橋付近が下町(魚町)で上流へ中町、上町と続く。ここから下流は旧安川村 で、長谷山(はせやま)、女男石(めおといし)、千手(せんず)、甘水(あもず)、白川(しらかわ)、下渕(したふ ち)、楢原(ならはら)、隈江(くまえ)、持丸(もちまる)と下って甘木町へ至る。この目鏡橋直下の長谷山の集落で 私は生まれた。4人兄弟の長男。男三人と女一人の兄弟だった。長谷山は安川村に所属しながら、近世に至っては学区が 秋月に属したり安川に属したりして、どっちつかずの状態を繰り返している。現に私の年齢からは秋月小学校へ入学した が、私の一歳上の連中までは安川小学校に通っていた。集落の北から南へ下る連中と、南から北へ向かう我々との間で、 朝夕小競り合いが行われていた。過去何度かこういう学区の変更が行われていたらしい。長谷山には150戸くらいの家 があったが、そのうち80戸はみな井上姓である。

実家はかっては近在有数の分限者(ぶげんしゃ:金持ち)だったようであるが、私が生まれた時は、戦後の農地改革と、 祖父の放蕩癖でまったくの貧農になりさがっていた。それでも近所では私の家は、ほんや(本家)と呼ばれていて、近所 には沢山のしんや(新家)があった。今でも実家に帰ると、近所のオバサンは「お、本家の修ちゃんじゃなかね。」と挨 拶してくれる。父が子どもの頃には、土蔵の中の長持ちに、侍達から借金の片に取り上げた刀や鑓や鎧がつまっていたそ うであるが、戦後の刀狩り(進駐軍が武器類を取り上げた事件。)で全くなくなってしまったそうである。或いは戦前の 鉄類供出だったのかもしれない。しかしそれまでは、証文とともに沢山の武具類が残っていたようで、父は叔父達と真剣 でチャンバラをやっていたと言う。私が子どもの頃にも何本かあって、ワラを斬るのに使われたりしていた。刀の鍔(つ ば)に金が象眼されたやつがあって、この鍔(つば)だけを、私は大学生の頃まで持っていた。下宿生活で苦しい時、学 生街の質屋にもっていったら、1万円仕送りの時代に4,000円で売れた記憶がある。あれが金だったとすればほんとはも っと高かったのかもしれない。

貧農になっていたのは、財産を取り上げられたからだけではない。曾祖父の時代には、我が家へ年貢を納めに来る小作人 の列が、山を越して遠くまで延々と続いていた(祖母の話)というような財産を、祖父が全て放蕩に費やしてしまったの である。父は35才の頃祖父から家督を相続した(私が10才の頃)のであるが、その時ボロボロ出現した祖父の借金の、あ まりの多さに愕然としたそうである。親戚中は言うに及ばず、借りれるあらゆる所から借金を重ねていた。落ちぶれたと はいえ、それまでまだ我が家には幾つかの山林や、果樹園(当時我が家の家業は梨作りだった。)や田畑が残っていたが、 祖父の借金を返すため父はこれらを全て売り払い、30代半ばにしてはじめて給与生活者となった。 祖父の死後、親戚が集まると祖父の放蕩についての話題が出、旧悪が露呈しだした。叔母の一人はまだ小さい頃、女の家 に連れて行かれ、祖父が帰るまでその家で一人遊んでいた記憶があるという。また、事業に失敗した祖父の従兄弟一家が、 一時我が家に身を寄せていた時、祖父がその嫁に手を出し祖母と大喧嘩になったりもしたらしい。これらの話を聞くよう になった時は、既に私は社会人になっており、大阪や東京から帰省する度、この手の話を聞かされる羽目になり、祖父に 対して抱いていた想いが音をたてて崩れて行く事になった。父は今でも、「俺の知らん兄弟が絶対どこかにおる。」と言 う。私はこの祖父の孫なのである。

もっと広かったこの川で、子供の頃は真っ黒になるまで泳いだ。水も蒸留水のように澄み切っていたもんだが。

貧農と言っても今に比べればと言うだけで、私が生まれた当時の農村の所帯はどこでも同じ様な有様だった。金がない、 は当時の大人達の口癖であり、貧乏が恥ずかしいなどと思ったことはなかったが、金持ちの子の持物や好きな本を自由に 買って貰える環境は多少羨ましかった。 先ほどの「しんや」の一軒に、私と同年の富士男という友達が居た。父親同士が従兄弟で、我々は二従兄弟(ふたいとこ) という関係だったが、同い年と言うこともあってよく一緒に遊んだ。山や川、野原に田圃、二人で近所の子ども達を集め ては、増水した洪水の川で川下りをしたり、雑木林の天辺(てっぺん)の木に登っては、麓まで木の枝を伝わって降りて くるというような遊びをよくやった。勿論、いたずらもよくした。これは後年近所のオッサン達から聞いた話だが、張り 替えたばかりの障子紙(昔は盆前や正月前に、家中の障子を川できれいに洗っては新しい障子紙に張り替えるという事を どこの家でもやっていた。乾かす為に、軒先にズラリと障子の桟(さん)が並んでいたものである。)を、富士男と二人 で片っ端からバリバリ破いて廻っていたそうである。又、軒先に干してある「切り干し大根」にジャージャー小便して廻 っていたという話も聞いた。私は殆ど覚えていないのだが、50才を過ぎても、富士男はかすかに覚えていると言っていた。 とても今の私からは想像もできない。(でもないか。)

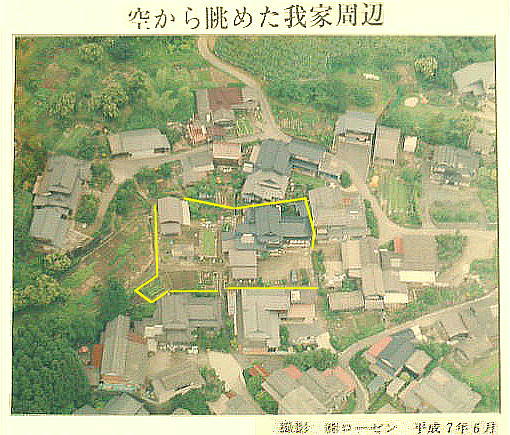

私の実家。今は弟が実家を継いでいる。

母親が花が好きで、家の廻りは色とりどりの花々で囲まれている。

現在、私が通った秋月の野鳥にあった「秋月小学校」は、長谷山の、我々が昔「かそばやま(火葬場山)」と呼んでいた 山の上を切り開いて建っている。その山の麓、小石原川に面した所に、我々が生まれる直前あたりまで火葬場があって、 紅い首掛けをした地蔵さんが立っていた。夏の夜の、肝試しの一番怖い場所だった。この前の川でもよく泳いだ。火葬場 の前と言うこともあり、しかも秋月(野鳥)川と違ってこの小石原川は水温が低く、少し不気味な感じがする場所だった が、好奇心旺盛な子供達には格好な遊び場だった。

火葬場の跡とその前を流れる小石原川。

梅雨に入った6月頃は、この川はまた格好のアドベンチャー・サイトだった。轟音鳴り響いて流れる川を下るのである。 この火葬場の前あたりから、濁流に飛び込んで、夫婦石あたりまで約4~500mを流れるのだ。途中水中の大岩にぶち 当たったり、うまく岸へ泳ぎ着けずにもっと下流へ流されて、上級生が大あわてで後を追ったり、今の親たちが見たら卒 倒しそうな事ばかりやっていた。ズーッと上流には牛や豚を飼っている牧場があって、大水の時にはトンマな家畜が川縁 に足を取られて、その死骸も川を流れてきていた。パンパンにふくれあがった乳牛の腹めがけて石を投げたり、その上に 乗って流れてくる奴もいた。子供にとっては、病原菌やSARSなどはまだ全く無知の世界であり、そんなことばっかり やっていても具合の悪くなる子供は一人もいなかった。

今の秋月小学校を降りてきた道から見た長谷山の集落。私の実家は左端のほうにある。

その左端の方にある御庵と呼ばれていた神社から見た、今の秋月小学校。

私も50歳をすぎ、昔の事を思い出す機会が増えて来たこの頃、今の子供達が受けている教育はほんとに教育なのだろう かと強く思うようになった。勿論我々が子供だった頃の教育が一番良かったと言うわけではない。衛生観念などはなかっ たし、何よりも大人も子供も絶えず飢えていた。 それは食物も勿論だが、生活や知識や文化に対してもみんなが飢えていたので、みんなでその飢えを満たす事が一体感や 連帯感を生んでいたとも言える。飢えて死ぬようなことが無くなったいまの日本において、子供達にどんな教育を施せば いいのか、それはただ教育現場にいる人たちに任せておけばいい問題ではないように思う。

|

|