Music: Twist & Shout

Music: Twist & Shout【明石(あかし)城】 兵庫県明石市。JR山陽本線(山陽電車)の明石駅下車すぐ北に明石城はある。明石は日本標準時子午線の通る町としても有名。天文 台も駅から歩いて10分ほどの所にあるが、私が明石を訪れるのは明石城もだが、主な訪問先は明石文化博物館である。アカシゾウの 骨格、直良信夫の明石原人腰骨などを見に来る。博物館の横からも明石城へ行けるし、駅から博物館も10分ほどだ。この町も、何度 来ても飽かない。ここでタコ焼きを食ったらよそでは食えない。 明石城は1619年、小笠原忠真により築城され、その後は主として松平氏が城主をつとめた。JR明石駅のホームから、本丸の2櫓、 「坤櫓」(ひつじさるやぐら)、「巽櫓」(たつみやぐら)に挟まれた石垣が見える。このふたつの櫓は、本丸に4つあった櫓のうち 南側の2つが現存しているもので、重要文化財に指定されていたが、平成7年の「阪神淡路大震災」で被害を受けたため災害復旧工事 が行われ、最近(1999)、元の姿に復旧した。復旧工事費用、約10億円。

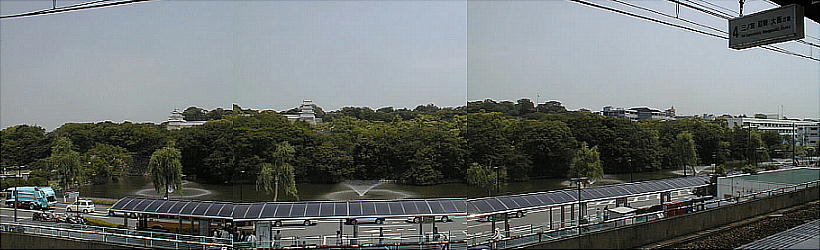

駅北側の西口から出たところ、明石(城)公園の入り口向かいに「明石市商工会議所ビル」が立っている。そのビルの7階から写した 明石城南側のお堀の光景(下)。今は噴水が設置され、白鳥の休み台も池の中に設けられている。

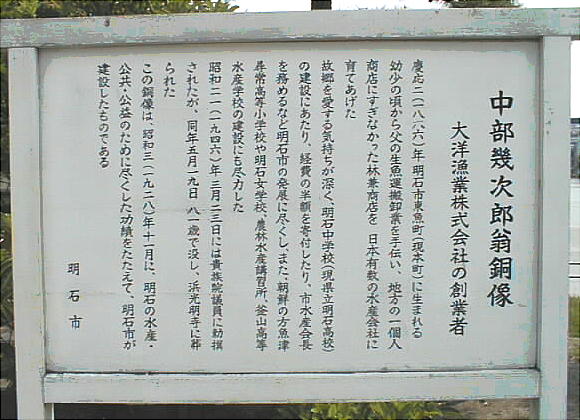

知らなかった。大洋漁業は明石市から始まったのか。歴史倶楽部の松田さんのオヤジさんは、確か大洋漁業だったよな。

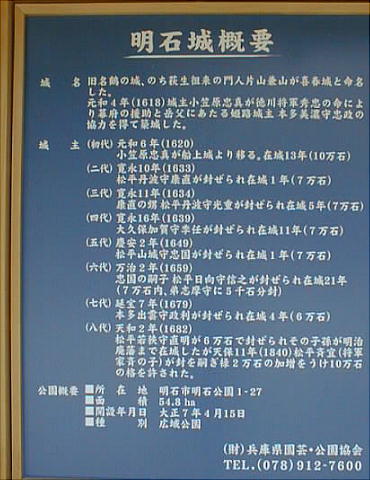

明石における最初の城は、今から約500年前当時の豪族、明石氏が築造した枝吉(しきつ)城だと言われる。現在は神戸市西区に編 入されているが、ここに、豊臣秀吉の天下を統一後、高山右近が入城して程なく明石市船上(ふなげ)に城を移した。 元和3年(1617)、徳川家康曾孫の小笠原(忠政)忠真が、信州松本から明石へ国替えとなり、現在の明石城より南西約1km程の所 の船上城に入った時から、明石藩となる。明石藩は、明石、三木、賀古、賀東の4郡10万石を領した。城下町としての明石は、小笠 原忠真が、将軍家と、義父で姫路藩主だった本多忠政(嫡男忠刻が藩主)の支援をうけて築いた町で、その設計には、当時忠刻の客分 として姫路に滞在していた宮本武蔵があたったと伝えられる。(博物館解説。)築城の際に用いられた用材は、一国一城令で廃城とな った、枝吉、高砂、三木、船上の物が使われた。

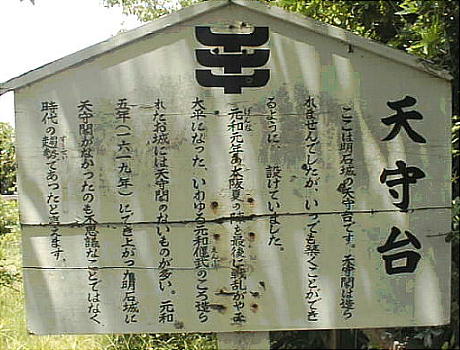

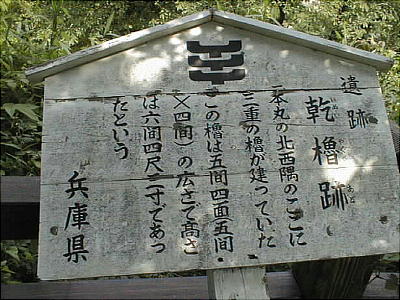

明石を縦断して流れる2本の川に城下町を挟み、城下の入口をそれぞれ京口門、姫路口門で遮断し、西国街道を中心に鍛冶屋町、刀町 など十町に分け、合戦時には両門を閉じて籠城しても、自給自足ができるよう戦略的にも配慮されているそうだ。なんとなく明石の町 が、城を中心にしてまとまっているように感じるのはそのせいかもしれない。 その後 寛永9年(1632)忠真が豊前小倉(現北九州市小倉)へ移転後、松平(戸田)・大久保・松平(藤井)・本多・松平(越前)・ と徳川一門の居城となり、以降は越前松平氏が代々の城主となり明治維新を迎える。明治5年末に発布された廃城令の対象になったが、 もともと天守はなく、取り壊すべき城郭もなく、巽櫓、坤櫓、中堀、天守台、本丸跡、二の丸跡、三の丸跡、太鼓門跡、居屋敷郭跡、 稲荷曲輪跡、山里曲輪跡等々を今に残している。明治9年の払い下げの際、旧藩士の努力で本丸の巽・坤櫓が保存されたそうだ。

「坤櫓」(ひつじさるやぐら:左) と 「巽櫓」(たつみやぐら:右)

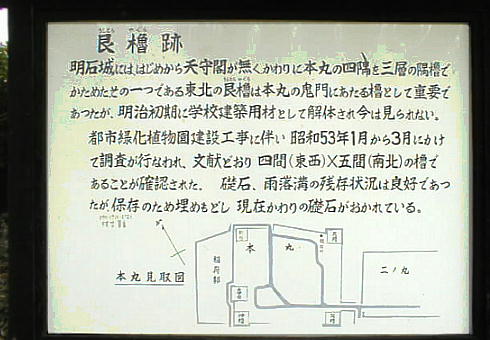

「坤櫓」(ひつじさるやぐら:重要文化財:上&下左) 明石城の本丸4隅に建てられていた3層櫓のうち、南西の「坤櫓」が1番大きい。これは伏見城の遺構で、1層に千鳥破風と唐破風が 重なっているのが特徴。この櫓のすぐ北西に天守台の石垣があるが、明治維新まで天守は建築されないままに終わった。 「巽櫓」(たつみやぐら:重要文化財:下右) 3層櫓のうち、南東の「巽櫓」。明石築城の前の、キリシタン大名高山右近の城である船上(ふなげ)城の遺構。船上城はその昔高山右 近が築城し、居城していた。 「阪神大震災」被害の復旧で、櫓の修復工事に加えて、2つの櫓を繋ぐ土塀が100年ぶりに復元された。土塀に関する宮内庁の記録 が発見され、明治期に解体されたことが判明し、構造も分かったので復旧に合わせて復元された。

明石城中心部の曲輪には石垣普請が行われ、本丸・二の丸・三の丸や諸曲輪が配置された連郭式平山城である。天守閣はなく、本丸の 四隅には乾(いぬい)・艮(うしとら)・巽(たつみ)・坤(ひつじさる)の三重櫓、二の丸・西曲輪・帯曲輪には6棟の二重櫓、三の丸・北 の丸には11棟の平櫓が築かれた。巽(たつみ)・坤(ひつじさる)両櫓の、中間あたりの北寄りには城の守り神とされた人丸塚、坤櫓の 北には天守台が残っている。

坤櫓の北に天守台が残る。本丸に天守閣は作られなかったものの、穴太積みといわれる技法を使った石垣は、扇の勾配といわれる美し い反りを持ち、2つの櫓とよく調和している。坤櫓が天守閣の役目を担っていた。

小笠原氏入城から17代、約250年に渡って存在した明石城は、明治4年(1871)7月、廃藩置県により明石県の県庁となる。 11月には姫路県に統合、飾磨県と改称され、明治5年の廃城令公布で廃城となり、官営地管理となった。明治9年(18761)には 飾磨県が廃止、兵庫県が誕生する。同年、明石城の各建物は民間払い下げとなり、明治14年(1881)、県は本丸の艮櫓の解体工事を 行い、これに驚いた旧藩士らが城内の現存保存についての儀願書を提出する。明治16年(1883)国の許可が下り、城址を公園として 保存活用する事になった。その後は一端廃園となったりしたが、兵庫県が全域の払い下げを受け、昭和7年(1932)3月、現在の明石 公園となった。

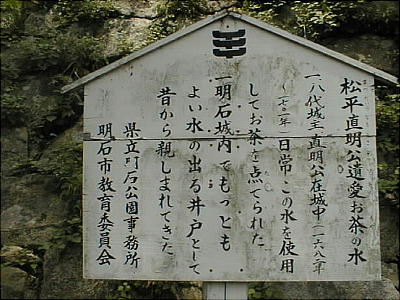

歴代城主 初代 小笠原(深志)忠真 ただざね : 信濃松本藩主小笠原秀政の二男 : 10万石 2代 松平戸田康直 やすなお : 松平戸田康長の三男 : 7万石 3代 松平戸田光重 みつしげ : 松平戸田康直の兄松平戸田忠光の子 : 7万石 4代 大久保(小田原)季任 : 大久保忠常の長男 : 7万石 5代 松平藤井(上山)忠国 ただくに : 松平藤井信吉の長男 : 7万石 6代 松平藤井(上山)信之 のぶゆき : 松平藤井忠国の二男 : 7万石 7代 本多(岩瀬)政利 まさとし : 本多政勝の長男 : 6万石 8代 松平越前(明石)直明 なおあきら: 松平越前直良の三男 : 6万石 9代 松平越前(明石)直常 なおつね : 松平越前直明の長男 以後世襲 : 6万石 10代 松平越前(明石)直純 なおずみ 11代 松平越前(明石)直泰 なおひろ 12代 松平越前(明石)直之 なおゆき 13代 松平越前(明石)直周 なおちか 14代 松平越前(明石)斉韶 なりつぐ 15代 松平越前(明石)斉宜 なりこと : 11代将軍徳川家斉の子 : 8万石 16代 松平越前(明石)慶憲 よしのり 17代 松平越前(明石)直致 なおむね

邪馬台国大研究ホームページ / 歴史倶楽部 / 明石城趾