SOUND: Anna

SOUND: Anna2001.4.28 歴史倶楽部第48回例会

神戸埋蔵文化財センター・明石文化館・明石原人発掘地・五色塚古墳

4月末の我が歴史倶楽部の例会は、神戸・明石方面と言うことになった。毎回奈良や南河内の古墳巡りにはよく行くのだが、 そういえば大阪から見て西の方には行ったことがおまへんな、と言うわけで今回はそちら方面の遺跡めぐりという事になった。 私が個人的に行って感動した、「神戸市埋蔵文化財センター」は是非みなさんに見ていただきたくてメニューの最初に加えた。 それからバスで明石へ行き、明石の博物館、明石原人の骨発掘地、五色塚古墳というコースをめぐった。 殆どは私が個人的に廻った事のあるコースで、既にこのHPで紹介済みの部分もあるので、それらはリンクするだけにして 全体の紹介は割愛した。

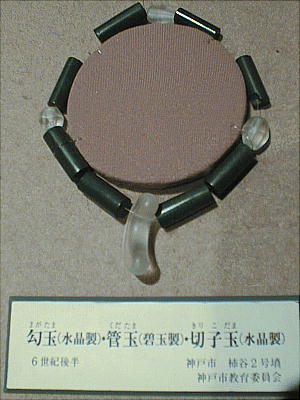

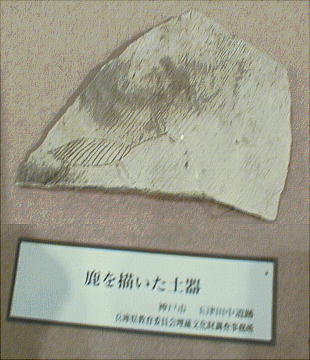

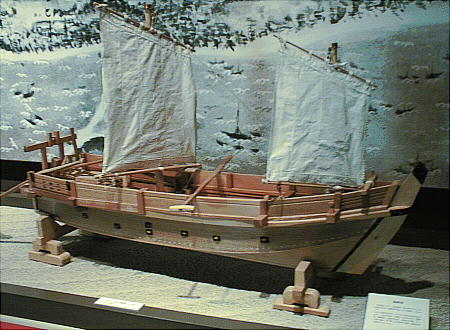

神戸埋蔵文化財センター、この日の追加分

このセンターには、ほんとに多くの資料がある。関西西部の古代の情況を知りたければまずここにくるのが一番だ。

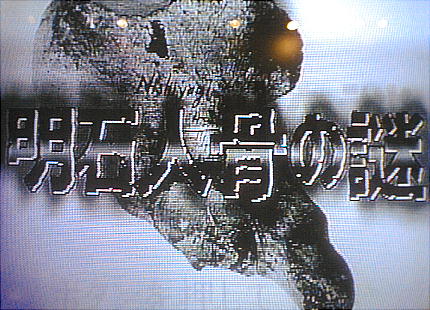

明石文化館・明石原人発掘地、この日の追加分

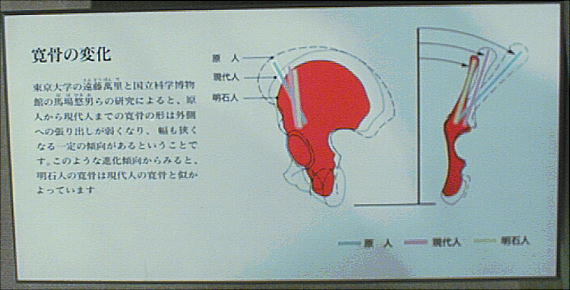

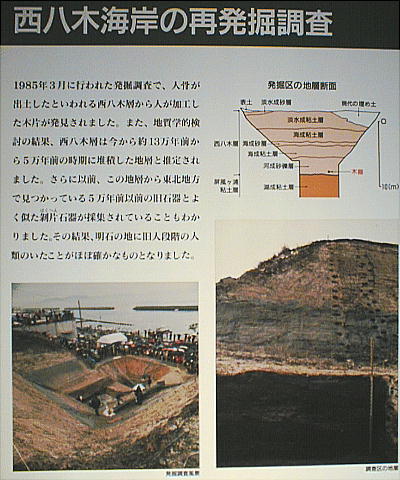

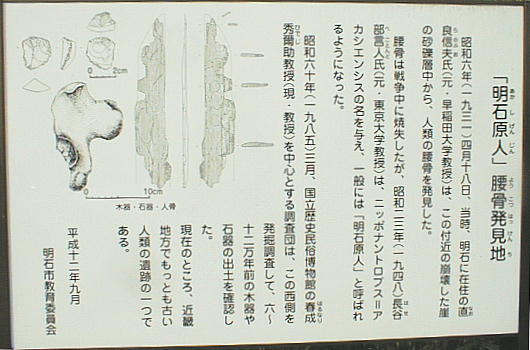

明石原人をめぐる論争と直良信夫の戦いに関しては、前述「明石文化博物館」のコーナーを参照していただきたい。

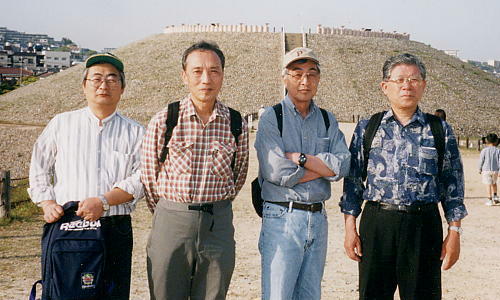

発掘現場に立つ歴史倶楽部メンバー。この前、足下が再発掘された場所である。立て看板も新しくなっていた。論議を呼んだ明石原人論争だが、 現在、「原人」ではなく「旧人」だろうという事に落ち着いたように思える。しかし或いは、新発見までもう何も論争したくない、というのが 学会の姿勢のような気もするのである。

五色塚古墳、この日の追加分

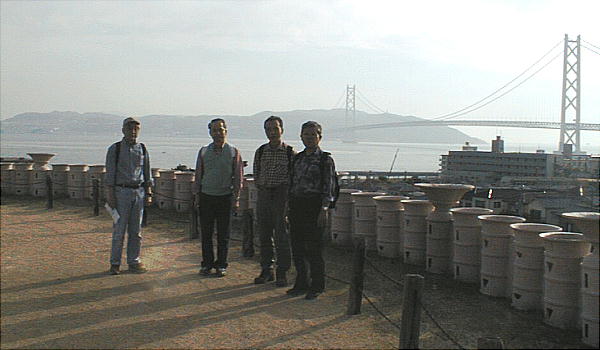

古墳築造の推定年代は4世紀末〜5世紀初め頃。全長194m、後円部高さ18m、周囲に約10m幅の壕を巡らした、兵庫県下最大の前方後円墳である。 墳丘は3段になっており、下段は丘陵の地形を利用しているが、2段3段には盛り土が施されている。

初期の古墳は、被葬者が支配していたであろうと思われる丘陵や岡の上に築造されている事が多い。その場合、古墳は自然の地形を利用した 作りになっている。つまり隆起した丘陵を、形成するだけですませており、通常盛り土などは行わない。しかしこの古墳では盛り土を行っているのである。 現地へ行って貰えば分かるが、結構小高い丘の上にこの古墳はある。海側から見れば18mというのは相当高い。盛り土などしなくても、 海を通る船からはその威厳は十分感じ取れるはずなのだ。しかしここは、平野部に壕を掘り盛り土をするようになる中期の古墳と同じような 作りになっている。この事は何を意味しているのであろうか。

この古墳は、陸地が海に突き出た突起の部分に作られている。この事から、このあたりの海の交通路を支配していた豪族がこの古墳の 被葬者だろうと推測されている。 おそらく被葬者は、海行く船舶や海岸の漁師達にニラミを聞かせるため、少々海が荒れても波もかぶらない高さに 墓を作り、死後も近隣の海上支配権を保持しているのは自分だぞ、と強調・誇示したかったのではないだろうか。

古墳に登ってみるとその高さと眺望に感嘆する。目の前を古代山陽道が通り(今はJR神戸線・山陽電車本線が通る)、対岸には淡路島が見えて 海上交通の要所である。その淡路島へは、現在では世界最大の吊り橋である明石大橋が掛かり、夕日を浴びた光景はまさしく絶景である。 死して尚支配権を誇示するという目的は、1600年を経ても十分達成しているように思える。

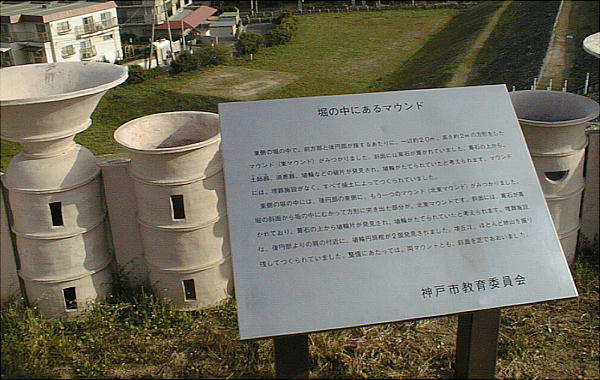

この古墳は古代の築造時の様相を再現して復元されている。全面に約220万個の葺き石が施され、葺き石の一部は淡路島から運んできた ことも判明している。日本書紀には、淡路島から運んできた石で墓を作ったという記述があり、この古墳との関連が注目される。 上段、中段、古墳上に円筒埴輪が並べられているが、古墳全体では2200もの円筒埴輪が立っていたという。その一部は古墳下の管理事務所にも 若干おいてあるが、大半は午前中訪れた西神の、神戸市埋蔵文化センターに保管・展示されている。

この古墳は外部の復元のためにだけ調査されており、内部は一切調査の手が入っていない。その為副葬品は勿論、被葬者に付いても謎のままである。

邪馬台国大研究・ホームページ / 歴史倶楽部 /明石方面散策